Als am 19. November 1992 Marcel Reich-Ranicki im „Literarischen Quartett“ den Roman „Das Gefängnis der Wünsche“ von Christoph Geiser zur Hand nahm, war viel Zustimmung für diesen kompromisslosen Wortkünstler kaum zu erwarten. Als zu obsessiv, tabuverletzend und schwer durchschaubar galten gemeinhin diese Wortkaskaden des zu dieser Zeit 43jährigen homosexuellen Schweizer Autors. Im Kern ein Buch über Sexualität, Macht und Gewalt. Und so wurden die durchaus wohlwollenden Worte Sigrid Löfflers auch prompt übertönt vom übereinstimmenden Unverständnis Helmuth Karaseks und der noch blutjungen Iris Radisch. Dann aber sprach Reich-Ranicki. Er lehnte sich vor und sagte leise, mit hochgezogenen Augenbrauen und wirkungsvoller Verzögerung: „Dies ist Literatur!“ Von „ungeheurer Intensität“, die ihn an den Thomas Bernhard’schen Furor denken lasse.

„Ein Monster, das man verschlossen hält im Innern, zwischen meterdicken Mauern, neunzehn eisernen Türen, zwanzig Gitterstäben, damit kein Wort hinausgeht und kein Licht hinein.

Du bist ja tot! Ein Totgesagter … ein Zombie … und der ginge plötzlich übern Marktplatz? Unförmig, pockennarbig, in Abwesenheit zum Tod verurteilt, als Puppe enthauptet und verbrannt, die Asche in den Wind gestreut, und da steht die Puppe plötzlich auf dem Markt von Siena – es war doch Siena? – und wichst sich einen, vor allen Leuten, bis es spritzt.“

Du bist ja tot! Ein Totgesagter … ein Zombie … und der ginge plötzlich übern Marktplatz? Unförmig, pockennarbig, in Abwesenheit zum Tod verurteilt, als Puppe enthauptet und verbrannt, die Asche in den Wind gestreut, und da steht die Puppe plötzlich auf dem Markt von Siena – es war doch Siena? – und wichst sich einen, vor allen Leuten, bis es spritzt.“

Marquis de Sade im Kerker der Bastille. Ein Folterkeller. Von hier brechen sich im Roman „Das Gefängnis der Wünsche“ Gewalt- und Lustphantasien Bahn, dabei geschichtliche Epochen durchstreifend von 1789 bis in die neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Der Roman, der im weiteren Verlauf eine Begegnung von de Sade und Goethe als geistige Gegenspieler imaginiert, steht zeitlich und thematisch weiteren Künstlerromanen Geisers nahe wie „Das geheime Fieber“ von 1987 oder „Die Baumeister“ von 1998. Der Autor verwandelt sich hier nicht nur homosexuellen Figuren der Literatur- und Kunstgeschichte an wie de Sade, Caravaggio oder Piranesi. Geiser macht zudem das Grauen, die Ängste und das Aufbegehren, die sich in deren Werke eingeschrieben haben, im eigenen aufgewühlten Schreibduktus erfahrbar. Dass allerdings diese Romane wie „Das Gefängnis der Wünsche“ literarische Texte seien über Menschen, „die Schwierigkeiten mit ihrem eigenen Körper“ hätten, wie der Großkritiker im Literarischen Quartett ergänzte, geht an der Sache vorbei. Thema ist die über Jahrhunderte währende gesellschaftliche Drohkulisse gegenüber Außenseitern. Um dieses Außenseitertum im Kampf mit den Tabus und Ausgrenzungen durch Familie und Gesellschaft geht es in Christoph Geisers nun schon fünfzigjährigem literarischen Schaffen.

Rückkehr zur Herkunft

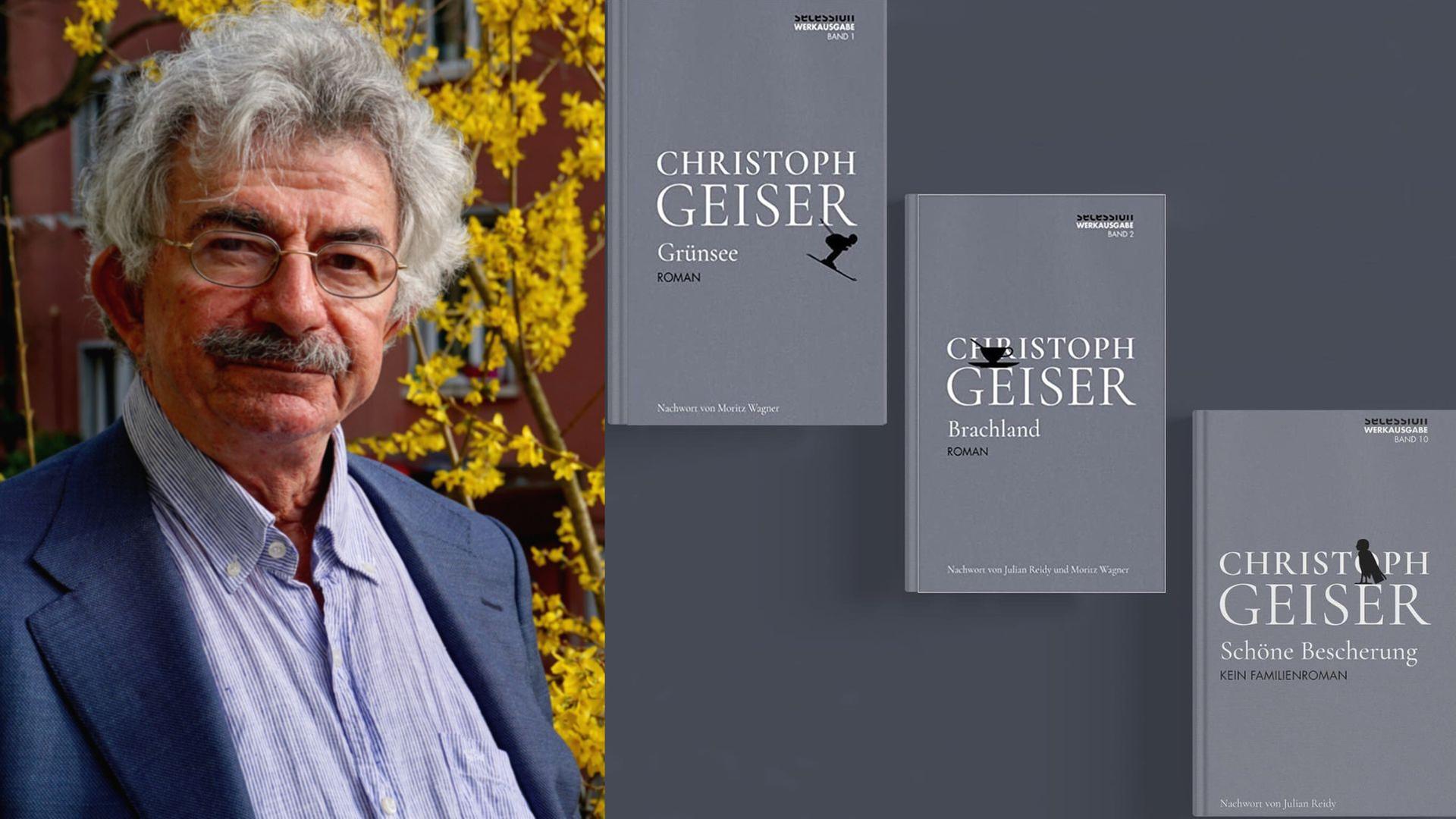

Der Secession Verlag hat nun eine Werkausgabe begonnen, die das verstreute Werk Christoph Geisers erstmalig zusammenführt und mit kundigen Kommentaren versieht. Dabei ist es durchaus schlüssig, nicht der ursprünglichen Erscheinungsweise zu folgen. Den Auftakt im edlen, hellgrauen Leinen machen zwar „Grünsee“, Geisers Romandebüt von 1978, und der Folgeroman „Brachland“, von 1980. Aber der dritte Band „Schöne Bescherung“, mit dem Zusatz „Kein Familienroman“ von 2013, überspringt zunächst die oben genannten Künstlerromane Geisers. Was die drei jetzt vorliegenden Titel zusammenbindet, ist die Auseinandersetzung mit Herkunft und Familie, die schließlich in den Versuch mündet, sich von diesem Themenkomplex zu emanzipieren.

„Ich stamme aus einer schrecklichen Familie. Mein Großvater mütterlicherseits war Schweizer Botschafter bei Hitler, meine Großmutter, seine Frau, heiratete in zweiter Ehe den Vater von James Schwarzenbach, dem ersten Schweizer Rechtspopulisten, meine Großmutter väterlicherseits war russische Jüdin und wurde in der Schweiz wahnsinnig. Aufgewachsen bin ich in Basel, umsorgt von einer diplomierten Säuglingsschwester bis ich elf war, medizinisch betreut von meinem Vater, einem Kinderarzt.“

Ein Zitat aus einer Selbstbeschreibung Christoph Geisers.

Nun hätte der Autor mit dieser Familienkonstellation und der Verwicklung von einigen ihrer Mitglieder in politische Machenschaften der angeblich ja so neutralen Schweiz viel Stoff gehabt für eine laute, radikale Abrechnung. Zumal Geiser sich in den siebziger Jahren der Kommunistischen Partei angeschlossen hatte, in deren Auftrag er am Ende des Vietnamkrieges nach Hanoi reiste, um allen Ernstes eine Million Bleistifte zu verschenken. Auch ging er lieber drei Monate ins Gefängnis als den Militärdienst abzuleisten. Mehr Protest als Spross des Großbürgertums gegen Standesdünkel, Militarismus und Schweizer Selbstgefälligkeit geht eigentlich nicht. Aber literarisch ging Geiser im Gegensatz zu vielen seiner linken Generationskollegen den Weg der offenen Anklage nicht mit.

Wie der Schweizer Literaturwissenschaftler Moritz Wagner in seinem ausführlichen Nachwort schreibt, befleißigte sich Geiser in seinen Erstlingen „Grünsee“ und „Brachland“ einer „auffälligen Diskretion“, eines „Tremolo(s) der epischen Zurückhaltung“. Bedeutend ist hier jener Ton der Beiläufigkeit, der scheinbar über alle Ereignisse gleichmütig hinweggeht. Aber die Geschichte hat einen doppelten Boden. Auf der Erscheinungsebene begegnen wir einigen durchaus sympathischen Figuren. In deren Zusammenspiel jedoch macht sich untergründig die Erstarrung bemerkbar, die diese Familie befallen hat. Man verharrt in familiären Angelegenheiten in einer geradezu tödlichen Verschwiegenheit und spiegelt damit ein gesellschaftliches Milieu der Unbarmherzigkeit wie aber auch der Angst derer, die sich nicht zugehörig fühlen.

Der Typhus als Metapher

Die Menschen seiner großbürgerlichen Familie mit ihren Lebens-, Irr- und Leidenswegen hat Geiser deutlich identifizierbar in seine Romane überführt. In „Grünsee“ steht Margarete Schwarzenbach im Zentrum, die eher unkonventionelle Großmutter mütterlicherseits. Ihr Enkel, der Ich-Erzähler, erhofft sich von einem Besuch bei der mittlerweile bettlägerigen alten Dame Informationen über die Typhus-Epidemie in Zermatt im Jahre 1963, die sie einst miterlebte. Im noblen Skiort in Sichtweite des Matterhorns besitzt sie ein Chalet, einst winterlicher Treffpunkt der gesamten Familie. Der Erzähler, der sich mit Inseratenverkäufen über Wasser hält, möchte über die Typhus-Epidemie eine Erzählung schreiben.

„… ich sollte jetzt, nachdem wir gegessen haben und die leeren Teller auf dem Servierboy aufgeschichtet sind, noch einmal versuchen, mehr über die Typhusepidemie von Zermatt herauszufinden. Natürlich weiß ich, was man aus Zeitungsartikeln erfahren kann; manches hat mir Großmutter auch damals erzählt, vor dreizehn Jahren; einiges steht in einem Interview, das sie nach Abklingen der Epidemie der Schweizerischen Rotkreuzzeitung gewährt hat – aber ich möchte Persönliches wissen: Das ist heikel. Wenn man handelnden Personen einer Erzählung, an der man schreibt, fast täglich begegnet, möchte man lieber nicht verraten, wen man zur Hauptperson macht – und warum; vor allem muss man vermeiden, dass es die Hauptperson merkt.“

Aber geht es dem Erzähler überhaupt um die Typhus-Epidemie? Oder ist diese ansteckende Krankheit nur eine Metapher für ein anderes Problem, das es zu ergründen gilt? Auffällig ist, dass die Epidemie-Recherche zwar immer wieder aufgerufen wird, aber nicht so recht vom Fleck kommt. Was Spannung versprach, verliert sich im Tiefschnee des Kantons Wallis, als der Ich-Erzähler von seinem jüngeren Bruder in eben dieses Chalet in Zermatt zum Skifahren eingeladen wird. Wo einst die Familie zusammenkam, hat sich jetzt ein Freundeskreis des Bruders versammelt. Der Erzähler fühlt sich ihnen nicht so recht zugehörig. So geht er während seines dreitätigen Aufenthalts seiner eigenen Wege, versinkt während langer Schneewanderungen in Erinnerungen. Dabei nähert er sich schließlich einem kritischen Punkt, der für den allmählichen Zerfall der Familie wohl ausschlaggebend war. Gemeint ist der Suizid des geliebten Cousins Pingger, der sich den starren Konventionen, Erziehungsritualen, Feindschaften und Ausgrenzungen innerhalb der Familie entzog, schließlich aber in einer Badekabine am Strand von Taormina seinem Leben ein Ende setzte. Verstörend die Reaktion der Mutter des Cousins aus der Perspektive des Erzählers:

„Während Pinggers Mutter sofort, als Pingger vermisst wurde, zu ihren Eltern nach Petresina fuhr, zum Skifahren, zur Erholung, suchte der Vater seinen Sohn mit Hilfe eines Pendlers, der schon manche Leiche gefunden hatte.“

Als man Pingger gefunden hatte, habe sich sein Vater eine Geschichte zurechtgelegt, „ die ohne Gründe und Motive auskam“, heißt es im Text.

„Niemand widersprach, alle hörten zu und schwiegen.“

Im Dickicht der Verweise

Fast unmerklich wechseln im Bewusstsein des Erzählers Orte und Zeitspuren. Und wo im Erinnerungsstrom Erklärungen fehlen, verweisen Zeichen oder literarische Anspielungen auf die bedrohliche Abgründigkeit des Geschehens: Das Familienspiel „Solitaire“, bei der eine Figur nach der anderen vom Spielfeld verschwindet, steht für den Zerfall der Familie wie auch für die Einsamkeit des Erzählers, der sich als Außenseiter wahrnimmt. Die Großmutter liest Egon Friedells „Kulturgeschichte der Neuzeit“ über den „Anachronismus der bürgerlichen Familie“ mit Blick auf Scheidungen und Trennungen. In Pinggers Gepäck findet sich Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“. Und das Hochgebirge, unpassierbare Wege, Nebel, Tiefschnee, in dem der Erzähler zum Schluss wie einst Robert Walser fast verloren geht, vermitteln eine Atmosphäre der Gefahr, der Absonderung und der Angst.

Schon mit diesem Erstling „Grünsee“ schaffte Christoph Geiser den internationalen Durchbruch. Mit „Brachland“ legte er zwei Jahre später nach und vollendete damit sein autobiografisches Schreibprojekt „Rückkehr zur Herkunft“, wie er es selbst bezeichnete. Im Zentrum dieses Nachfolgeromans rückt nun die Vater-Sohn-Beziehung. Wieder geht es um Sprachlosigkeit und Angst.

„Er hat mich nie besucht, und ich bin nie mit ihm allein gewesen. Ich wüsste nicht, worüber reden. Ich habe ihm nie etwas erzählt und er mir auch nicht.“

Ein Brachland also zwischen Vater und Sohn, dessen Unfruchtbarkeit, um in diesem Bild zu bleiben, der Ich-Erzähler – ähnlich wie in „Grünsee“ – im steten Changieren zwischen Gegenwarts- und Vergangenheitsebene zu ergründen sucht. Kraftvoller und drängender als in „Grünsee“ entfaltet sich hier ein reiches Arsenal an Bildern, Motiven, „Verweisstrukturen, die allerdings befragt werden müssen“, so die Literaturwissenschaftler Julian Reidy und Moritz Wagner in ihrem Nachwort. Da sind zuallererst die Schriften von Søren Kierkegaard zu nennen: „Furcht und Zittern“, „Der Begriff Angst“ und „Die Krankheit zum Tode“. Der Ich-Erzähler, der sich als Redakteur einer marxistischen Arbeiterzeitung ausgibt, erhält sie von seinem Bruder als Geburtstagsgeschenk. Er wird den Band des dänischen Wegbereiters der Existenzphilosophie fortan immer bei sich haben. Offensichtlich auch im Berner Strandbad an der Aare, das der Mann zu Beginn des Romans aufsucht.

Dialektik der Scham

Und hier, auf der Gegenwartsebene des Erzählers, nimmt „Der Begriff Angst“ zum ersten Mal Gestalt an in Form des homosexuellen Außenseiters, der die braungebrannten Körper jugendlicher Schwimmer verschämt beobachtet:

„Zu Boden blicken, um nicht zu stolpern und sich nicht schämen zu müssen.

Manchmal, wenn man wie zufällig den Kopf hebt, im richtigen Augenblick – fühlt man sich ertappt; ein kalt abschätzender Blick als Antwort; dann verkrampft sich alles; dann kann man gar nicht mehr gehen.“

Manchmal, wenn man wie zufällig den Kopf hebt, im richtigen Augenblick – fühlt man sich ertappt; ein kalt abschätzender Blick als Antwort; dann verkrampft sich alles; dann kann man gar nicht mehr gehen.“

„Schamhaftigkeit ist der tiefste Schmerz“ wird Kierkegaard zitiert. Die Lektüre von Kierkegaards Interpretation der biblischen Urgeschichte von Abraham und Isaak, dieses Urbilds des Vater-Sohn-Konflikts, ist für den Erzähler Anlass, den Blick auf die Pathologien und subtilen Brutalitäten in der Familie zu richten und damit den eigenen Verstörungen auf die Spur zu kommen. In den Blick genommen werden die Rolle des Großvaters mütterlicherseits im Zweiten Weltkrieg; die russisch-jüdische Großmutter väterlicherseits, die ins Irrenhaus abgeschoben wurde; die schizophrenen Schübe von Tante Monique; die Mutter, die sich in ihrer unglücklichen Ehe hinter einer feministischen Theologie verschanzt. Und mittendrin der Arzt-Vater als Inbegriff der unnahbaren, angstverbreitenden Autoritätsfigur.

„Wir redeten nicht mehr weiter, wenn wir Vaters Schritte auf der Treppe hörten“

Der Vater war nach der Aufgabe seiner Praxis allein in ein Haus ins Elsass gezogen, fern der Familie, um dort einen Garten zu bewirtschaften, der trotz aller Anstrengungen Brachland bleibt. Zu Beginn des Romans hat er dem Sohn unerwartet einen Geburtstagsbrief geschickt mit einer Einladung in sein Haus. Am Schluss des Romans hören sie zufällig gemeinsam ein Gespräch über Homosexualität im Radio. Keine Aussprache, aber eine zarte Annäherung deutet sich in dieser Szene an. Vielleicht sogar für den Erzähler ein Weg ins Freie, hinaus aus den familiären Verschüttungen und weg von der Scham über die eigene sexuelle Orientierung.

Der Tod als Begleiter

Christian Geiser kehrte 2013 - nach seinen exzessiv homoerotischen Künstlerbüchern - wieder zurück zum Thema Familie mit dem Roman „Schöne Bescherung“, dem er den interessanten Zusatz gab: „Kein Familienroman“. Und in der Tat, die Familie verschwindet mit dem Krebstod der Mutter aus der Gegenwart des gealterten Erzählers. Auch der Vater lebt nicht mehr. Die Familie ist als Reminiszenz zwar noch vorhanden, aber ihrer erinnernden Rekonstruktion wird hier eine Absage erteilt.

Der Erzähler, hier nun „Erbe“ und „Dichter a.D.“, flaniert an den Schaufenstern in Berlin Wilmersdorf entlang. Ihm dicht auf den Fersen „Monsieur Lamort“, der Tod. Dessen beständige Gegenwart lässt ihn in Albträume und Visionen abgleiten. Traum und Wirklichkeit greifen ununterscheidbar ineinander über. So wähnt er sich als Herzkranker auf dem Weg in eine Klinik mit seinem Gepäck fast in einem Morast versinken. Und in einer düsteren Adaption von Thomas Manns „Tod in Venedig“ sieht er sich selbst als lächerliche Karikatur eines schwulen Alten, der einen jungen Körper begehrt, einen entstellten Tadzio, der dem Meer entsteigt:

„ … ein Läufer …Läufer übers Wasser, Läufer in der Gischt, dem Dunst … ein Bub! Blondschopf, graues Turnerleibchen. Ein jungenhafter Mann, dachten wir zunächst. Ein Bub! Ein Knabe! Ja, fast noch ein Kind. Lief auf uns zu, den Mund halb offen, ohne Zähne: schwarzes Loch, lief, lief und lief – an Ort. Während wir auf das Kind zuruderten und ruderten und ruderten – an Ort. Und - hinter uns, unsichtbar: Monsieur.“

Christoph Geisers Stil hatte sich nach „Grünsee“ und „Brachland“ komplett verändert. Die langen Schachtelsätze, noch ganz dem realistischen bürgerlichen Roman verpflichtet, sind einem kurzatmigen Stakkato gewichen. Die glatte Erzählstruktur wird aufgebrochen, ein Handlungsverlauf ist nicht auszumachen. Brechts Tonfall, Ludwig Hohls „Bergfahrt“, Ingeborg Bachmanns „Drei Wege zum See“, Thomas Bernhards „Frost“ und eine dreijährige psychoanalytische Kur, so Christoph Geiser in seinem Text „Selberlebensbeschreibung“, habe ihm den Weg aus der Sprachverkrampfung und bürgerlichen Diskretion gewiesen – und damit auch zur literarischen Befreiung vom familiären Stoff der Herkunft.

Die Kraft der Literatur

Und so spricht der Protagonist in „Schöne Bescherung. Kein Familienroman“ auch nicht mehr in der Ich-Form, sondern von sich selbst im Plural. Als habe er sich vervielfältigt und betrachte verschiedene Versionen seines Ichs mit Argwohn, Distanz und leichtem Spott. Was bleibt, scheint dieser Erzähler zu fragen, bevor er vielleicht bald mit Monsieur Lamort übersetzt zum anderen Ufer. Die Literatur, legt es dieser Roman nahe.

„So brauchen wir Sprache, so brauchen wir Schrift, so brauchen wir Bücher! Text! Erzählung! Geschichten.“

Aber Skepsis ist angebracht. In der ägyptischen Sammlung des Pariser Louvre betrachtet Geisers vervielfältigter Protagonist einen Jahrtausende alten Skribenten. Dessen Schreibhand ist jedoch leer. Die Suche nach Tradition, Anknüpfung – wie bei der Familie – eine Leerstelle? Eine Illusion?

„Kein Name, kein Griffel, kein Zeichen. Ein gläserner Blick in die Leere. Was bliebe da noch zu sagen?“

Es bliebe zu sagen, dass Christoph Geiser in seinen Büchern auf faszinierende Weise die eigenen Obsessionen, sexuellen Neigungen und Verletzungen literarisch verarbeitet. Zu bewundern ist sein Mut und seine Radikalität – damals zumindest wider den Zeitgeist zu schreiben, rücksichtslos gegen sich selbst. Aber da ist noch mehr: Indem er dieses Sprechen von sich selbst - ästhetisch äußerst wandlungsfähig - einbindet in ein weitgespanntes Netz geschichtlicher wie gesellschaftlicher Korrespondenzen und literarischer Kommunikation mit Autoren und Autorinnen, Künstlern und Philosophen, bietet er seiner Leserschaft Anknüpfungspunkte für „freies Denken und Fühlen“ wie Christian Ruzicska in seinem Geleitwort zur Werkausgabe zurecht schreibt.

Zehn weitere Bände wird der Secession Verlag bis Frühjahr 2025 vorlegen. Jeder Band sorgfältig ediert und mit Nachworten versehen, die eine besondere Erwähnung verdienen. Die Texte der beiden Herausgeber Moritz Wagner und Julian Reidy weiten sich jeweils zu erhellenden Essays aus, wenn sie sich zum Beispiel der Tradition des Familienromans widmen, Geisers Nähe zu Thomas Manns „Buddenbrooks. Verfall einer Familie“ analysieren, aber auch den Sonderweg des Schweizer Autors betonen. - Ein gelungener Auftakt und eine lohnenswerte Lektüre!

Christoph Geiser: Werkausgabe in dreizehn Bänden

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Moritz Wagner und Julian Reidy

Secession Verlag, Berlin

Erschienen sind die ersten drei Bände:

„Grünsee“, 303 Seiten, 26.- Euro. „Brachland“, 373 Seiten, 26.- Euro.

„Schöne Bescherung. Kein Familienroman“, 155 Seiten, 22.- Euro.

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Moritz Wagner und Julian Reidy

Secession Verlag, Berlin

Erschienen sind die ersten drei Bände:

„Grünsee“, 303 Seiten, 26.- Euro. „Brachland“, 373 Seiten, 26.- Euro.

„Schöne Bescherung. Kein Familienroman“, 155 Seiten, 22.- Euro.