Markus Weinzierl kriegte gerade noch die Kurve, als er am Freitag auf der Pressekonferenz nach der besonderen Brisanz des Revierderbys gefragt wurde: "Es ist klar, dass uns drei Punkte gut tun würden, aber wenn wir verlieren, sind auch nur drei Punkte weg", sagte Trainer des FC Schalke 04 am Tag vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund.

Hätte er diesen Satz für sich stehen lassen, wäre wohl eine Welle der Empörung aus dem Gelsenkirchener Fanlager über Weinzierl hereingebrochen. Aber zum Glück hatte der Derbydebütant aus Niederbayern schon vorher versichert, er habe "gespürt, was es den Leuten bedeutet, und ich glaube, das kapiert jeder, weiß jeder. Es geht darum, alles zu geben, das ist unsere Pflicht, und dann schauen wir, wer der Bessere ist."

Breitenreiter: Derby ein "Bonusspiel"

Diesen bedeutsamen Zusatz hatte Weinzierls Vorgänger André Breitenreiter vergessen, als er in der vergangenen Saison vor den Duellen mit dem FC Bayern und dem BVB erklärte: "Darüber hinaus haben wir danach Spiele, die ich als Bonusspiele ansehe. Ja auch der große FC Schalke darf sich keinen Zacken aus der Krone brechen, das mal einzugestehen."

Ein Derby, die für manche wichtigste Partie des Jahres, als "Bonus-Spiel" zu bezeichnen, wurde als Tabubruch empfunden. Das Motiv hinter solchen Beschwichtigungen: Verantwortliche wollen die emotionale Lage entschärfen, Druck von der eigenen Mannschaft nehmen und vielleicht auch Fans mit Gewaltneigung zur Räson rufen. Doch diese nahe liegende Strategie funktioniert nicht.

Johannes Berendt, der zum Thema Rivalitäten an der Deutschen Sporthochschule in Köln forscht, kam in einer Studie über das Wesen von besonderen Feindschaften im Teamsport zu dem Ergebnis, dass solche Aussagen eine ganz andere Wirkung entwickeln: "Wir haben rausgefunden, dass ein Ansatz, den die Manager in der Praxis verfolgen, nämlich zu probieren, die Gemüter zu beruhigen und zu beschwichtigen – also zu sagen: Das Derby ist kein Krieg, es geht nur um drei Punkte, es ist nur ein Fußballspiel – dass das einen genau gegenteiligen Effekt auslöst. Die Leute werden durch solche Äußerungen tendenziell aggressiver. Sie fühlen sich nicht ernst genommen. Es passiert das, was man in der Wissenschaft als Reaktanz bezeichnet. Das ist das Phänomen des Widerstandes gegen den wahrgenommenen Beeinflussungsdruck."

Angst vor Gewalt

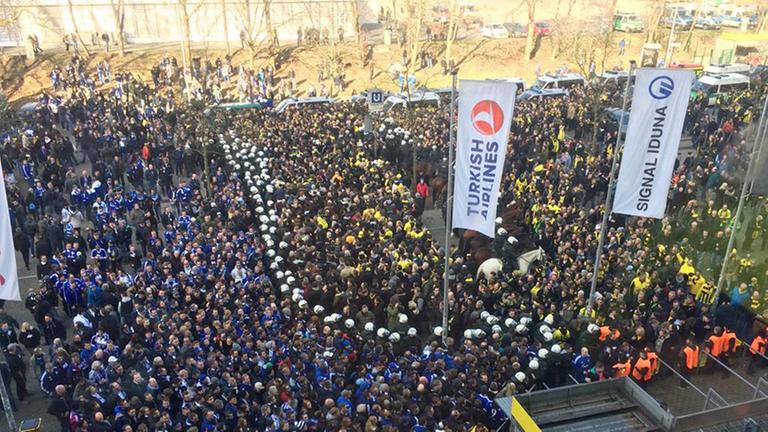

Der Versuch, eine aufgeladene Stimmung durch abmildernde Worte im Vorfeld zu entschärfen, läuft laut der im Umfeld von Fußballspielen durchgeführten Befragungen ins Leere. Sinnvoller ist, die Intensität der gegenseitigen Abneigung zu akzeptieren. Doch das ist natürlich kompliziert, wenn rund um die Duelle zwischen Erzrivalen nicht nur Tore fallen, Helden geboren werden und Tränen fließen - sondern immer auch Prügeleien, Polizeieinsätze und Pryotechnik-Orgien drohen.

Die schönen Seiten dieser großen Derbys, das Stadionerlebnis, die Freude an der gegenseitigen Provokation stehen oft gar nicht mehr im Vordergrund. Und humorvolle öffentliche Sticheleien von Spielern oder Verantwortlichen sind so gut wie verschwunden. Es gab eine Zeit, da bezeichnete Dortmunds ehemaliger Manager Michael Meier seinen Schalker Kollegen wegen dessen schnodderiger Auftritte im feinen Zwirn als "Kaschmir-Hooligan". Das traut sich heute niemand mehr. Zu groß ist die Angst, sich dem Vorwurf auszusetzen, Gewaltkonflikte anzuheizen.

Rivalität ist etwas Positives

Johannes Berendt sagt, in Teilen der Öffentlichkeit und auch in der Wissenschaft sei Rivalität "negativ konnotiert. Es wird als negative Konkurrenz beschrieben, als Unterform von Neid und Eifersucht und viele psychologische Studien haben gezeigt, dass Rivalität in Verbindung mit negativen Verhaltensweisen gebracht wird. Mit Hass, mit Neid, mit Beleidigungen, mit Anfeindungen. Und all das ist ja auch Verhalten, das man im Sport unter Rivalen sieht. Das sollte aber nicht so sein, denn Rivalität ist eine Ureigenschaft des Sports und eigentlich etwas sehr Positives."

In Dortmund und in Gelsenkirchen ist die Vorfreude der meisten Fans vor keinem Spiel größer als vor dem Derby. Auch Menschen aus dem Ruhrgebiet, die eigentlich wenig für Fußball übrig haben, schauen plötzlich genau hin. Legenden entstehen, immer wieder erzählen die Duelle diese besonderen Geschichten, wegen derer der Fußball so geliebt wird. Selbst ein erfahrener Trainer wie Thomas Tuchel, der Fußball eher analytisch betrachtet, sagt rückblickend zu seinem ersten Heimderby bei BVB: Er stand "tatsächlich letzte Saison an der Linie und dachte: Okay, das fühlt sich tatsächlich ein bisschen anders an, und habe dann gesagt: Es fühlt sich an wie ein K.o.-Spiel im Pokal."

Kaum ein Bundesligaspiel weckt unabhängig vom Tabellenstand mehr Interesse, auch international. Und zwar nicht weil erwartet wird, dass es Ausschreitungen und Krawall gibt. Sondern weil diese besondere Intensität eines Revierderbys einfach betörend sein kann.