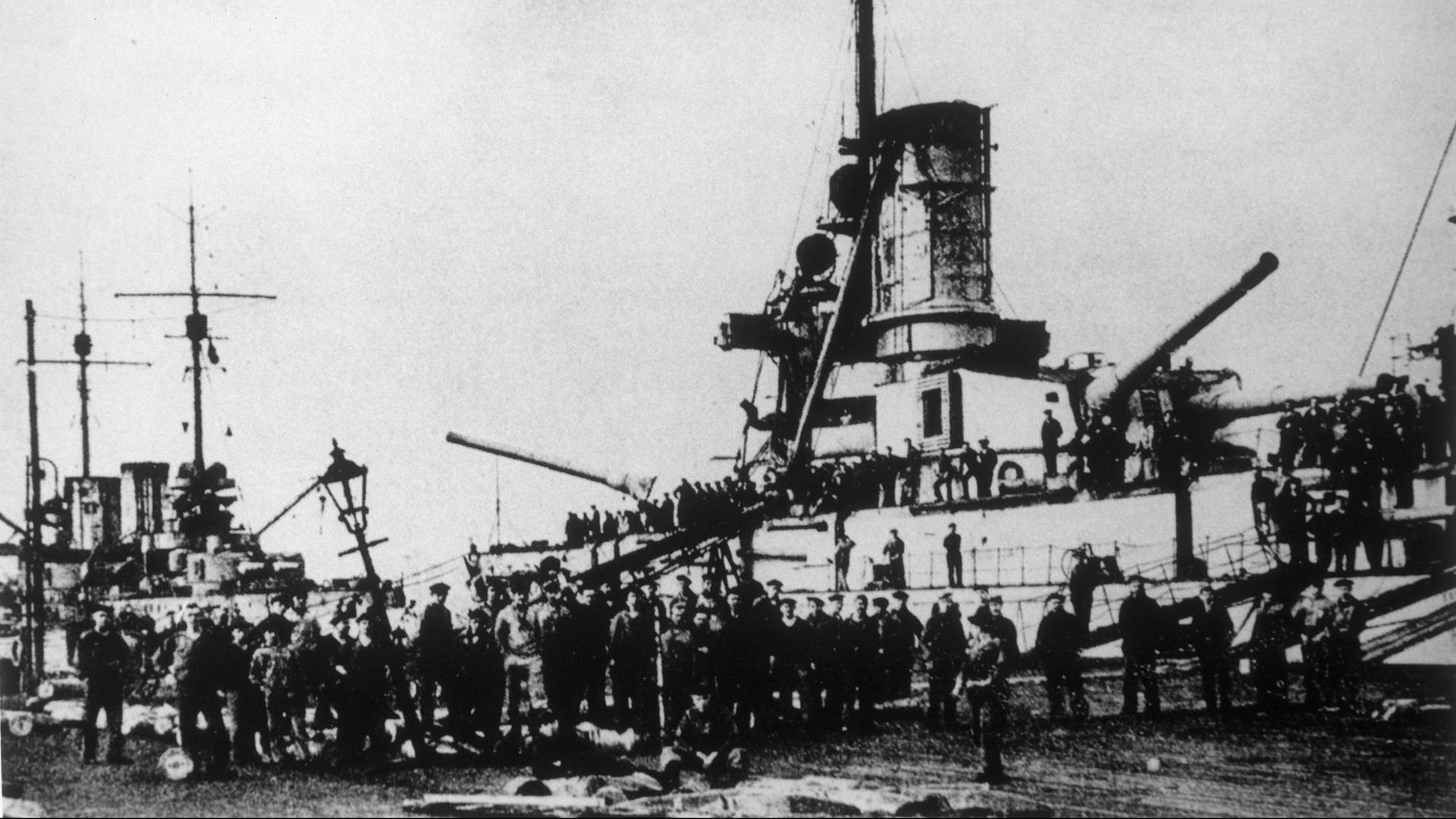

Es gebe zwei Gründe, warum die November-Revolution nie einen besonderen Platz in der deutschen Erinnerungskultur gefunden habe: Zum einen habe die militärische Niederlage Deutschlands im 1. Weltkrieg der nationalistischen Rechten die Chance gegeben, die Demokratie als "undeutsch" oder als "Staatsform der Sieger" zu bekämpfen. Zum anderen überschatte der Untergang der Weimarer Republik alles. Die weltgeschichtliche Katastrophe der Machtübertragung an Hitler könne man nicht von der November-Revolution als ihrem Ausgangspunkt lösen.

"Es konnte keine Politik der tabula rasa geben"

Doch die November-Revolution war keineswegs eine Totgeburt, so Winkler im Dlf. Es gab 1918/19 durchaus einen demokratischen Grundkonsens über die Abdankung der kaiserlichen Monarchie. Ihre Rückkehr wollten nicht einmal mehr die eingefleischtesten Gegner einer parlamentarischen Demokratie. Der Überdruss an der Hohenzollern-Dynastie sei durch alle Schichten bis in den lange so kaisertreuen Mittelstand gegangen. Mithin sei die Offenheit für etwas Neues in Deutschland größer gewesen als es immer dargestellt wurde.

Deutschland sei im übrigen nach den sogenannten "Oktober-Reformen" von 1918 ein bereits teildemokratisiertes Land gewesen. Es war der Reichskanzler, der dem Parlament gegenüber verantwortlich war und nicht der Kaiser. Was freilich fehlte, war vor allem das Frauenwahlrecht und die reichsweite Geltung der parlamentarischen Demokratie, zum Beispiel in Preußen, wo immer noch ein Dreiklassenwahlrecht existierte.

Friedrich Ebert: Mehr Konkursverwalter als Gründervater

Laut Winkler habe es "keine Politik der tabula rasa" - des völligen Bruchs mit der bisherigen Ordnung - geben können, sondern nur eine gemäßigte Revolution für den Ausbau der parlamentarischen Demokratie. Dem seien aber der Fanatismus der radikalen Linken als auch auf die Versäumnisse und Verzagtheit der regierenden Mehrheitssozialdemokratie abträglich gewesen. Dass Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht aus einer minoritären Position heraus zum Putsch gegen die mehrheitlich vom Reichsrätekongress beschlossene Wahl zur Nationalversammlung aufgerufen hätten, sei verantwortungslos gewesen.

Friedrich Ebert und die Seinen hingegen seien allzu sehr "Konkursverwalter des alten Regimes" gewesen: "Es wäre wünschenswert gewesen, wenn die Volksbeauftragten sich auch als Gründerväter einer Demokratie verstanden hätten." Doch er müsse einräumen, dass die Handlungsspielräume beschränkt waren, so der Verfasser bahnbrechender Bände zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Wachsamkeit ja, Bruch mit Antisemitismus-Tabu nein

Die jüngsten antisemitischen Vorfälle in Deutschland deuteten keinen Bruch mit dem Gründungstabu der Bundesrepublik an. Auch 80 Jahre nach der sogenannten Reichspogromnacht habe der breite Verfassungspatriotismus in der Bevölkerung nichts an Gültigkeit eingebüßt, auch wenn die jüngsten Ereignisse in Chemnitz oder anderswo zur Wachsamkeit mahnten.