Greifswald, Juli 2004. Thomas Klinger öffnet die Tür zu einem Raum, in dem nur ein paar Stühle herumstehen, die meisten noch in Plastik verpackt. Doch was sich hier mal abspielen soll – das hat Klinger, Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, schon genau vor Augen.

"Von hier aus werden wir die ganze Anlage steuern. Das ist am Ende wie Houston Control, dass hier alles voll mit Bildschirmen ist. Hier summt und brummt es. Das wird sehr unterhaltsam werden."

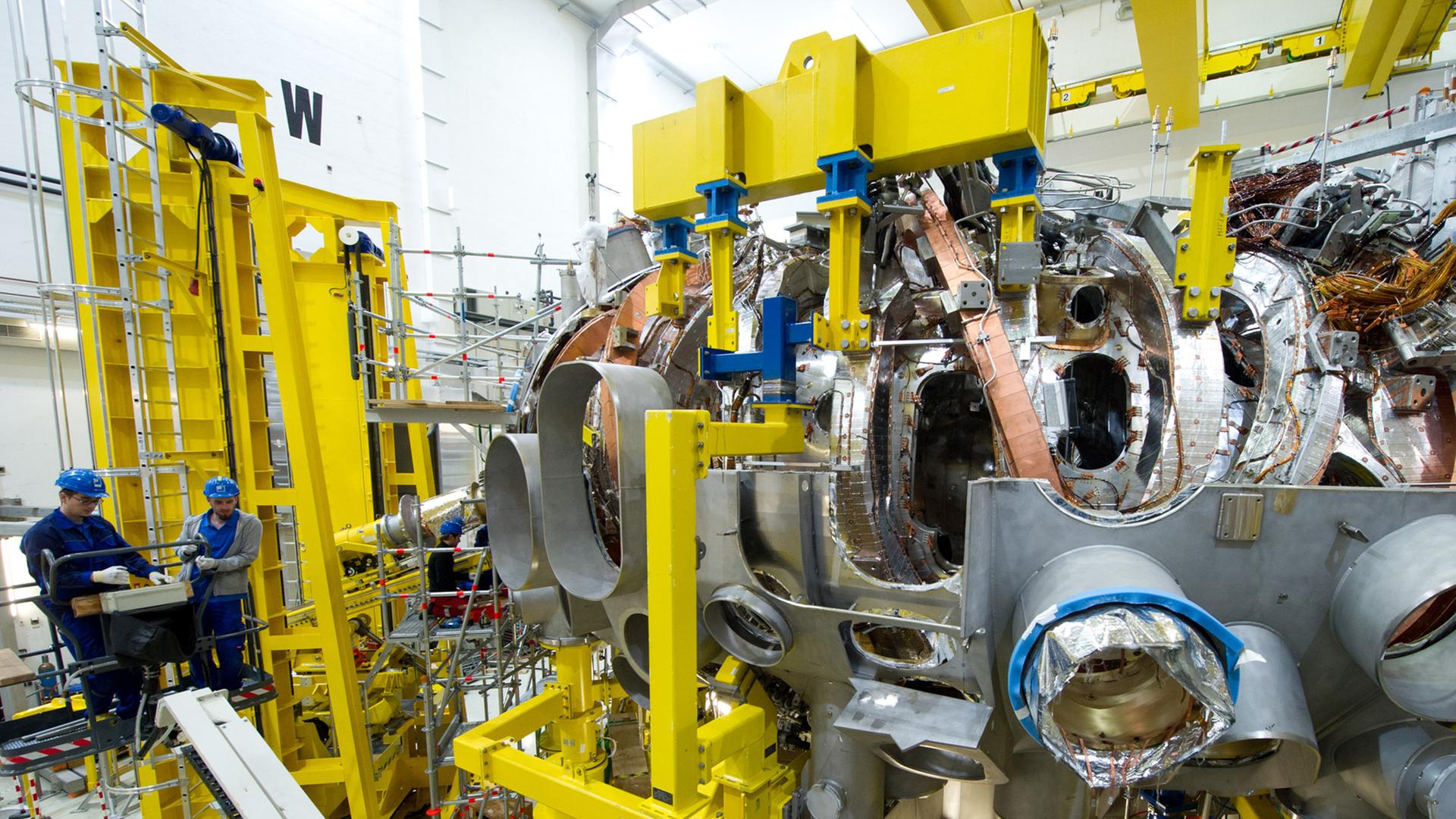

Der Grund für Klingers damalige Vorfreude: Im Sommer 2004 wollen die Forscher nach zehn Jahren Vorbereitung endlich das Kernstück von Wendelstein 7-X aufbauen – einem 700 Tonnen schweren Ring aus Magneten, Durchmesser 16 Meter, eine Fusionsmaschine vom Typ Stellarator. Die Magnete sind ultrastark und sollen ein Plasma, ein elektrisch geladenes Wasserstoffgas, einschließen und auf 100 Millionen Grad erhitzen. 2010 soll die Maschine fertig sein, so der damalige Plan. Auch die Finanzierung scheint klar.

"Die ganzen Einzelkomponenten – wenn man das alles aufsummiert, landet man bei etwa 300 Millionen Euro."

2007 stehen die Forscher vor einem Problem

Doch dann, 2007, stehen die Forscher vor einem Problem: Die Herstellung der Magnete, die das heiße Plasma einschließen sollen, ist schwieriger als erwartet. Es sind supraleitende, also tiefgekühlte Magnete, und sie haben eine eigenwillige Form: stark verdreht und in sich verdrillt, als wären sie bei einem Sturz vom Laster verbeult worden.

"Es war für unsere industriellen Partner nicht leicht, diese Dinge herzustellen. Auch die Industrie baut so was das erste Mal. Das kennt man vom Kochen: Beim ersten Mal geht's schief. Da haben wir uns mit allerlei Schwierigkeiten herumschlagen müssen."

Ein Teil der Magnete erweist sich als unbrauchbar und muss repariert werden. Die Kosten steigen von 300 auf 430 Millionen Euro, das Projekt verzögert sich um mehrere Jahre.

Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, gibt Montageleiter Lutz Wegener mächtig Gas.

"Wir arbeiten im Schichtbetrieb. Wir arbeiten auch an Samstagen."

2011. Endlich läuft alles wie geplant. Die Mikrowellensender zum Heizen des Plasmas sind fast fertig. Physiker Volker Erckmann steht vor einer der übermannshohen Metalltonnen. Sie erzeugt einen armdicken Mikrowellenstrahl, Leistung: 1 Megawatt.

"Wenn Sie das vergleichen mit Ihrer Küchenmikrowelle: Die macht ein Kilowatt. Das heißt, die 1000-fache Leistung Ihrer Küchenmikrowelle. Ich hab das mal auf den Punkt gebracht, dass man einen Ochsen in einer Minute würde durchbraten können. Der wäre dann gar."

Heute, im Mai 2014, ist Wendelstein fertig – vier Jahre später als ursprünglich geplant. In den nächsten Monaten werden die Forscher die Versuche vorbereiten, sie sollen nächstes Jahr starten. Fusionsenergie jedoch wird Wendelstein nie erzeugen – dazu ist er schlicht zu klein, trotz seiner 700 Tonnen. Doch was wollen Thomas Klinger und seine Leute dann erreichen?

"Wir wollen demonstrieren, dass der Stellarator das Zeug zum Kraftwerk hat, ganz simpel."

Wendelstein ist ein Stellarator

Wendelstein ist ein Stellarator, ein spezieller Typ von Fusionsexperiment. Seine Kennzeichen sind die eigenwillig verdrehten Magnete, die das heiße Plasma einschließen sollen. Von ihnen versprechen sich Klinger und seine Kollegen einen entscheidenden Vorteil:

"Das ist die natürlichste Spulenform, die es ermöglicht, ein heißes Plasma durch ein Magnetfeld von der kalten Wand fernzuhalten, damit das heiße Plasma eine Chance hat, heiß zu sein."

Doch das Konzept hat auch seine Schattenseiten.

"Der Nachteil ist, dass man dieses Magnetfeld nur aufbauen kann, indem man ein kompliziert geformtes Magnetfeld erzeugt. Sprich: Die Magnete sehen kompliziert aus."

Anders bei dem konkurrierenden Fusionskonzept, dem Tokamak. Dessen Form ist viel einfacher, seine Magnete sind zwar gebogen, aber nicht verdreht. Dadurch ist er deutlich einfacher zu bauen als ein Stellarator. Aber:

"Tokamaks haben die Eigenschaft, dass sie schwer zu bändigen sind. Man hat also eine große Steueraufgabe. Unsere Anlage in Greifswald, der Wendelstein 7-X, ist im Vergleich dazu handzahm. Das heißt, man füllt das Plasma ein und es bleibt einfach dort. Es macht also keine solchen Ausbruchsversuche, gegen die man sofort wieder ankämpfen muss."

Und noch ein zweites Argument spreche für den Stellarator, meint Klinger. Und zwar sei es viel einfacher als bei einem Tokamak, ihn im Dauerbetrieb laufen zu lassen, so wie man es bei einem Kraftwerk gerne hätte.

"Ein Dauerbetrieb hätte große, große Vorteile. Ganz banal für den praktischen Betrieb und für die Lebensdauer."

Schwierige Steuerbarkeit

Dennoch: Die meisten Fusionsforscher setzen auf den Tokamak und glauben, dass sowohl die schwierige Steuerbarkeit als auch der Dauerbetrieb durch raffinierte Technik in den Griff zu bekommen seien. Deshalb entschied man sich auch für einen Tokamak, als 2004 der Bau des größten Experimentalreaktors der Welt beschlossen wurde. ITER, so sein Name, entsteht derzeit als globales Gemeinschaftsprojekt in Frankreich – ein 30 Meter hoher Gigant. ITER soll soviel Wasserstoff zu Helium verschmelzen, dass er mehr Energie produziert als man in ihn hineinsteckt. Die Nagelprobe für die Kernfusion.

Doch auch ITER hat arge Probleme. 2010 stellt sich heraus, dass er dreimal teurer wird als geplant – 15 Milliarden Euro statt fünf. Und die Schwierigkeiten halten an: Kürzlich wurde bekannt, dass das Megaprojekt seinem Zeitplan um zwei Jahre hinterherhinkt. Nun dürften die ersten Versuche frühestens 2021 laufen statt 2019. Thomas Klinger jedenfalls sieht seinen Ansatz, den Stellarator, nach wie vor im Vorteil.

"Grundsätzlich kann man sagen: Der Stellarator ist vielleicht aufwendiger zu bauen. Aber der Tokamak ist viel aufwendiger zu betreiben. Der Betrieb eines Stellarators ist einfach."

Wendelstein steht nun am Start. Und in zehn Jahren sollte klar sein, ob es sich lohnt, das Konzept mit den verdrehten Magneten auch langfristig weiterzuverfolgen.