Wer ist, wer war Elizabeth Finch? Die Titelheldin des neuen Romans von Julian Barnes wird uns vorgestellt vom Ich-Erzähler Neil, und durch seine Augen sehen wir sie bis zum Schluss. Neil, erfolgloser Schauspieler und gescheiterter Ehemann, ist eine typische Barnes-Gestalt, von freundlicher Durchschnittlichkeit, ein bisschen langweilig, ein bisschen träge und manchmal ein bisschen schwer von Begriff. Elizabeth Finch hingegen ist die ideale Lehrerin, jedenfalls für Neil. Er lernt sie kennen, als er, schon in seinen Dreißigern, an einer Abendschule das Seminar der Historikerin, betitelt „Kultur und Zivilisation“, besucht. EF, wie sie bald genannt wird, beschreibt ihre Lehrmethode als „kollaborativ“, was bedeutet, dass sie nicht Fakten verfüttert, sondern Fragen stellt und zum Selber-Denken anleitet, und sie verspricht den Teilnehmenden, so wörtlich, „rigorosen Spaß“.

„Ich kann mich nicht erinnern, was sie uns in dieser ersten Sitzung beibrachte. Aber aus unerfindlichen Gründen wusste ich, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben am richtigen Ort angekommen war.“

Dass einen Schüler die sokratische Hebammenkunst einer ebenso scharfsinnigen wie enigmatischen Lehrperson fasziniert, ist als Variante des pädagogischen Eros ja gar nicht so selten. Bei Neil überdauert die Faszination nicht nur das Kursjahr, sondern die folgenden zwei Jahrzehnte. Regelmäßig verabredet er sich mit Elizabeth Finch zum Lunch beim Italiener. Und auch mit ihrem Tod endet Neils platonische Liebe nicht. Zu seiner Überraschung erbt er ihre Bibliothek und ihre Aufzeichnungen.

Römischer Kaiser gegen bleichen Galiläer

Er findet darin kaum die privaten Details, die er erwartet haben mag, dafür eine Fülle aphoristischer Beobachtungen – und Notizen über eine historische Figur, die EF bereits in ihrem Kurs erwähnt hatte: Julian, den letzten heidnischen Kaiser des Römischen Reichs. Im vierten Jahrhundert hatte er versucht, den wachsenden Einfluss des Christentums zurückzudrängen, erfolglos. Die Nachwelt verpasste ihm dafür den Beinamen „Apostata“ – der Abgefallene. Der englische Dichter Swinburne, im Protest gegen die Bigotterie nicht nur der viktorianischen Epoche, legte Julian Apostata berühmte letzte Worte in dem Mund, mit denen der sterbende Kaiser seine Niederlage gegen die Botschaft eines gewissen Jesus von Nazareth eingesteht:

„Du hast gesiegt, o bleicher Galiläer; die Welt ist grau geworden von deinem Atem …“

Diesen Wendepunkt der Weltgeschichte umkreist der Roman. Buchstäblich, denn der komplette zweite Teil, ein Viertel der insgesamt 240 Seiten, besteht aus einer Abhandlung, die Neil, angeregt von EFs Notizen und Lektüren zu Julian Apostata, dem tragischen Verfechter des alten Heidentums widmet. Und damit der Frage, was gewesen wäre, hätte nicht der Monotheismus des „bleichen Galiläers“ gesiegt, sondern die Götter Griechenlands und Roms, hellenistische Philosophie und Diversität.

„Man stelle sich die letzten fünfzehn Jahrhunderte ohne Religionskriege vor, vielleicht sogar ohne religiöse oder rassistische Intoleranz. Man stelle sich eine nicht von der Religion behinderte Wissenschaft vor. Man denke sich all die Missionare weg, die indigenen Völkern ihren Glauben aufzwangen, während die Soldaten in ihrem Gefolge deren Gold stahlen.“

Mehr Sammelsurium als Mosaik

Hier ist eine andere Seite von Julian Barnes zu erleben: der Verfasser geistreich erzählender kulturhistorischer Essayistik, wie sie etwa sein vorangegangenes Buch „Der Mann im roten Rock“ auszeichnete. Neil, durch und durch Dilettant, hat die Freiheit, das von der Geschichtsschreibung in Form Gebrachte spielerisch und zweifelnd aufzubrechen und neu zusammenzusetzen.

„Warum sollten wir glauben, dass unser kollektives Gedächtnis – das wir Geschichte nennen – weniger fehlbar ist als unser persönliches Gedächtnis?“

Allerdings nutzt Julian Barnes‘ Erzähler diese Freiheit nur bedingt. Trotz mancherlei interessanter Funde und anregender Gedanken bleibt seine ohnedies nicht wahnsinnig originelle Argumentation in einem Sammelsurium von Fakten und Bezügen zwischen den Julian-Apostata-Verehrern Henrik Ibsen, James Joyce und – wieder was gelernt – Adolf Hitler stecken.

Leider lassen auch die Teile des Buchs, in denen Neil sein Verhältnis zu Elizabeth Finch zu klären versucht, bei der Lektüre einigermaßen kalt. Unter Barnes‘ zahlreichen unzuverlässigen Erzählern, die sich ungewollt offenbaren und zugleich Überraschendes über sich selbst und ihre Irrtümer erfahren, ist Neil in seiner Harmlosigkeit vermutlich der schwächste. Und seine verehrte Lehrerin EF, über die er so vieles zu sagen wusste, wirkt als Figur seltsam entrückt, ein Idealbild intellektueller Unerschrockenheit – von stiller Größe, bedeutend, aber blutleer.

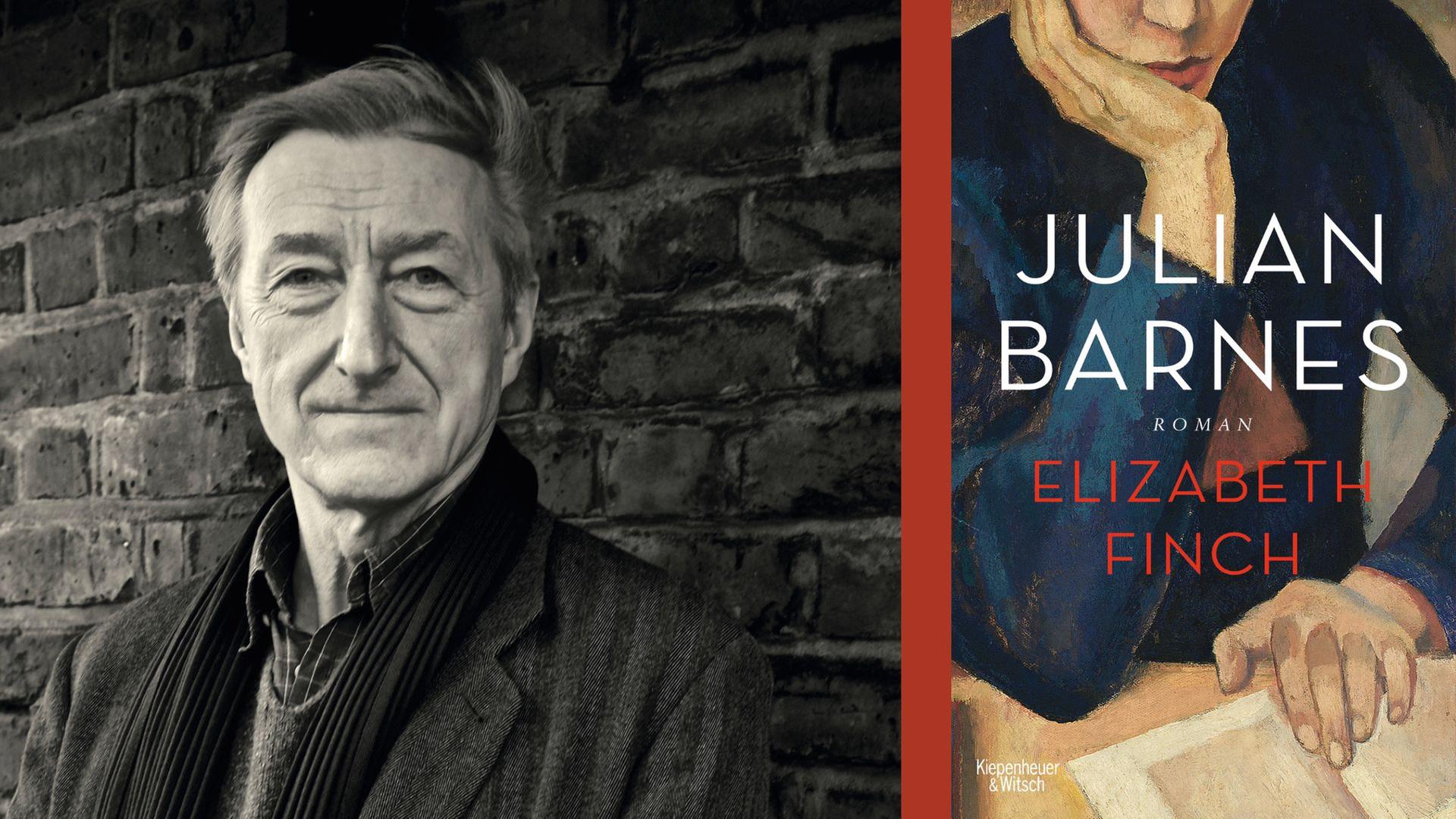

Julian Barnes: „Elizabeth Finch“

Aus dem Englischen von Gertraude Krueger

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

240 Seiten, 28 Euro.

Aus dem Englischen von Gertraude Krueger

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

240 Seiten, 28 Euro.