In der Krise der kopernikanischen Wende wurden die ersten utopischen Entwürfe von Mönchen, Staatsmännern, Philosophen formuliert. Aus den Krisen der industriellen Gesellschaft wuchsen die radikalen liberalen, sozialistischen oder kommunistischen Philosophien eines Fortschritts, der allen die volle Entwicklung ihrer Fähigkeiten ermöglichen solle. Das kapitalistische Wachstum hat den Wohlstand in unserem Teil der Welt ins Unermessliche wachsen lassen, aber auch die globale Ungleichheit, die ökologischen Gefahren, die Kriege, die wirtschaftlichen Katastrophen. Heute zerstört dieser Fortschritt die Grundlagen unseres Lebens, und es wächst die Erkenntnis, dass nur noch radikale Änderungen Leben und Überleben sichern können.

Aber was ist aus den utopischen Konzepten geworden? Brauchen wir neue Utopien oder reichen die alten? Und was hindert Menschen daran, für ihre Interessen zu kämpfen?

Mathias Greffrath, Jahrgang 1945, ist Soziologe und Journalist. Er lebt in Berlin, arbeitet unter anderem für die taz, die ZEIT und den Rundfunk. In den letzten Jahren hat er sich in Essays, Hörspielen und Kommentaren mit den sozialen und kulturellen Auswirkungen von Globalisierung und Klimawandel beschäftigt.

Eine Gesellschaft mit Vollbeschäftigung, in der die Regelarbeitszeit, für Messenger wie für Manager, dank moderner Technik nur noch vier Stunden pro Tag beträgt, und alle Arbeiten, die den Körper zerstören und den Geist lähmen, automatisiert worden sind.

Eine Gesellschaft mit polytechnischen Ganztagsschulen, in denen die Schüler neben wissenschaftlichen Kenntnissen über Natur, Gesellschaft und Körper vor allem praktische, handwerkliche, künstlerische und soziale Fähigkeiten einüben, in einer Breite, die es ihnen ermöglicht, drei bis vier verschiedenen qualifizierten Berufen nachzugehen.

Eine Gesellschaft, in der gewählte Großfamilien zusammenleben und gemeinsam die Kinder erziehen, und die Alten nicht in Hospizen ihrem Ende entgegendämmern, sondern in den Gemeinschaften sterben, in denen sie gelebt haben.

Eine Gesellschaft, in der Menschen mehr Wert auf Zeitwohlstand und Selbsttätigkeit legen als auf den Erwerb immer neuer Gadgets – auch deshalb weniger Arbeit für den Konsum aufwenden, und mehr für Musik und Muße.

Die Infrastrukturen dieser Gesellschaft sind in Gemeinbesitz, aber jeder besitzt, was er zum Leben braucht. Die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten rotiert in kurzen Rhythmen. Gemeinschaften und Religionen leben friedlich nebeneinander, in einem Staatswesen, das sich als Teil einer globalen Ökumene von Gesellschaften versteht, auf einem Planeten, der seine Energie von der Sonne bezieht. Eine solare Weltgesellschaft ist im Werden.

Es handelt sich hier nicht um das Zukunftsprogramm einer rot-grünen Partei. Das Bild dieser Gesellschaft setzt sich zusammen aus Berichten von der Insel Bensalem im Stillen Ozean, von der Sonnenstadt auf Tapobrane im Indischen Meer und von der Insel Utopia. Im Jahrhundert nach der Entdeckung Amerikas schrieb der englische Schatzkanzler Thomas Morus seine Vision von Utopia auf, fantasierte der Wissenschaftler und Politiker Francis Bacon sein Nova Atlantis, konzipierte der kalabrische Mönch und Sozialrevolutionär Tommaso de Campanella den Sonnenstaat.

In Morus‘ „Utopia“ sind Privatbesitz an Grund und Boden, Geld und feudale Vorrechte abgeschafft; der Theologe Campanella legt Wert auf Bildung und eine pantheistische Liebe zur Welt, die Minister seiner Sonnenstadt heißen Weisheit, Liebe und – Macht; Bacons Insulaner besitzen Flugmaschinen, „haben Mittel, um künstlichen Regen oder auch Schnee herzustellen und künstliche Höhenluft. Sie züchten in Treibhäusern neue Pflanzen- und Obstarten, sie verkürzen den Reifevorgang, mischen die Tierarten nach ihrem Bedarf, mineralisieren ihre Bäder, erzeugen künstliche Baustoffe“, können am Ende eines erfüllten Lebens ihren Tod selbst wählen.

Krisen begünstigen Utopien

Krisen lockern die soziale Fantasie. Die utopischen Bilder idealer Gesellschaften entstanden in einem Jahrhundert der Umbrüche und Unsicherheiten. In der Krise des Feudalismus erklärten sich Städte zu befreiten Zonen, revoltierten Bauern – und wurden am Ende schlimmer als zuvor unters Joch der feudalen Hörigkeit gezwungen. Christliche Söldner raubten und mordeten in der Neuen Welt, ihre Erzählungen von Völkern, die ohne Geld und Gewalt auskamen, relativierten die Normen der alten Welt. – „Oh Jahrhundert, oh Wissenschaft, es ist eine Lust zu leben. Die Studien blühen, die Geister regen sich. Barbarei, nimm Dir einen Strick und mach dich auf Verbannung gefasst.“ So schrieb es der Dichter Ulrich von Hutten an den Humanisten Erasmus, zwei Jahre, nachdem der erste Bericht aus Utopia verfasst wurde.

Humanismus – das Zeitalter der Menschen. Eine neue Epoche hatte begonnen, die Horizonte waren offen. Eine andere Welt war möglich – in Gedanken.

Neun Zehntel der Menschen in Europa waren noch bettelarm, ungebildet und verknechtet, froh, wenn sie von Jahr zu Jahr überleben konnten, als diese Träume vom guten Leben zu Papier gebracht wurden. Aber die utopischen Vorgriffe auf eine Welt ohne Not und Unterdrückung, ebenso wie die viel älteren Mythen von Goldenen Zeitaltern, die Märchen vom Schlaraffenland, die Schilderungen des Paradieses inspirierten die sozialen Kämpfe der Epoche, die Aufstände der Bauern, die rebellierenden Stadtbürger, die urchristlichen Revolten der Wiedertäufer.

Bilder und Fantasien gehen den Gedanken voraus, und die Gedanken den Forderungen und der politischen Praxis. Aus den Matrosenmärchen von Wohlstand, Frieden und Glück an fernen Orten auf unklaren Breitengraden entstand das Aufgabenbuch Europas. Aus dem Irgendwo – oder Nirgendwo – der Utopien wurde das Noch-Nicht der Aufklärung.

Phantasien der Flucht

Zwei Jahrhunderte nach den Träumen der Utopisten brach die Französische Revolution aus. Das „allgemeine Glück“ war kein Traum mehr, sondern ein Artikel in der Revolutionsverfassung von 1793. Sie hielt nicht lange. Technik und Wissenschaft arbeiteten in den Fabriken des frühen Kapitalismus das utopische Programm klein, aber die bürgerlichen Verfassungen heiligten das Privateigentum. Das Recht auf Arbeit wurde aus den Verfassungen gestrichen, die Kämpfe zu seiner Durchsetzung niedergeschlagen, und wo es noch Allmenden gab, Reste von Gemeineigentum, wurden sie gewaltförmig privatisiert. Drei Schritte vor, zwei zurück.

Und wieder Utopien – aus der Ohnmacht geboren. Die des 19. Jahrhunderts waren zumeist defensiv und rückwärtsgewandt. Keine großen Entwürfe für eine andere Gesellschaft, sondern Fantasien der Flucht vor den Brutalitäten der Ausbeutung und des Elends in den ersten Industriestädten, Einladungen zum Auswandern aus einer Gesellschaft, in der die Forderung nach gleichen Rechten zusammengeschossen wurden. Étienne Cabets Roman über die Inselrepublik Ikarien erzählte von einer Gesellschaft mit Gütergemeinschaft, in der jeder die gleiche Arbeitsmenge beisteuert, und jeder dasselbe Anrecht auf das Produkt der Arbeit hat.

Cabet versuchte, seine Genossenschaftsideen in Mustersiedlungen in Texas umzusetzen. In Indiana sollte das Projekt „New Harmony“ des hochherzigen britischen Fabrikanten Richard Owen beweisen, dass eine Gesellschaft ohne Privateigentum, ohne Kirche und Ehe, „die das Glück vernichten“, möglich ist.

Diese und andere Genossenschaftsgründungen blieben alternative Inseln im Meer des Kapitalismus – allesamt nur für kurze Zeit. Sie scheiterten aus vielen Gründen: an unduldsamen Anführern, am Streit über Prinzipien, vor allem aber an der geringen Produktivität und dem harten Leben einer handwerklich-bäuerlichen Produktionsweise, die mit den Produkten der großen Maschinen nicht konkurrieren konnte, an der Feindschaft der umgebenden bürgerlichen Eigentümergesellschaft. Wo der Geist der Gleichheit überlebte, wie bei den Shakern und den Amischen, wurden diese Gemeinschaften von starken religiösen Banden zusammengehalten.

Der Marxsche Traum

Nur die vom Kapitalismus auf die Spitze getriebene Entwicklung von Wissenschaft, Technik und Großindustrie würde, so die Marxsche Geschichtsprognose, den Reichtum der Gesellschaft so steigern, dass genug für alle da sein werde – erst, wenn der Kapitalismus weltweit seine Mission erfüllt hätte, werde die Revolution das Reich der Freiheit bringen, erst dann werde Gleichheit mehr sein als die Verteilung der ärmlichen „alten Scheiße“, wie Marx drastisch schrieb.

Marxens Utopie: eine Gesellschaft, die nach den Erkenntnissen der Wissenschaft eingerichtet ist, in der die Menschenwürde jedes Einzelnen die Bedingung der Freiheit aller ist, in der die notwendige Arbeit so rational erledigt wird wie möglich und in der das Reich der Freiheit in dem Maße wachsen kann, wie der Arbeitstag kürzer wird – diese Vision inspirierte die europäische Arbeiterbewegung, vor allem die deutsche.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden, mit blutigen Kämpfen und Rückschlägen, aus den Arbeiterbildungsvereinen machtvolle Gewerkschaften und Parteien. August Bebel prägte das Wort vom Zukunftsstaat: Das war keine Utopie mehr, kein Irgendwann und Irgendwo, sondern die selbstbewusste Ansage einer Partei, die sich mit ihrem Glauben an den Fortschritt von Industrie und Wissenschaft (mit kühnem Vorgriff sogar auf regenerative Energien und Automation), mit ihren Vereinshäusern, ihren Zeitungen und Gewerkschaften den Weg in die bürgerliche Gesellschaft erkämpfte, sich auf dem Weg wähnte, die Mehrheit in den Parlamenten zu übernehmen, die Produktion zu vergesellschaften und die Staatsmacht auf eine leistungsfähige Verwaltung zu beschränken. Die Stimmen für die SPD wurden mehr, von Wahl zu Wahl, sie wähnte den Wind der Geschichte im Rücken. Eine andere Welt war greifbar nahe.

Stagnation und Krieg statt Freiheit und Gleichheit

Die Geschichte lief nicht nach Plan. Kurz zusammengefasst: Nicht im industrialisierten Westen mit seinen parlamentarischen Regimen kam es zur sozialistischen Revolution, sondern im feudalen, weitgehend agrarischen Russischen Reich. Nur aus den ideologischen Zeugnissen der ersten Jahre des Sowjetkommunismus strahlt noch der Glanz einer weltumspannenden Menschheitsmission, die das Erbe aller Aufklärung und aller Utopien antritt, die allen Hunger und alle Ausbeutung beseitigt. Wir wissen, was daraus wurde: Parteiherrschaft ohne demokratische Balancen, weißer und roter Terror, stalinistische Diktatur, Dogmatismus, Unproduktivität, der neue Feudalismus der Nomenklatura, Stagnation, Weltkrieg, Kalter Krieg.

In den Wohlfahrtsstaaten Europas wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, belehrt durch Weltwirtschaftskrise und Faschismus, der rituelle Streit zwischen Arbeiterparteien und Liberalen um den Anteil am Sozialprodukt in eine „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ überführt. In einer 30 Jahre währenden Ausnahmekonjunktur löste sich die Gegenkultur der Arbeiterbewegungen in die standardisierten Individualitäten einer konsumistischen Internationale auf. Der Sozialstaat schuf nie gekannte Sicherheiten, auch Aufstiegsversprechen für die Kinder der Unterschicht. Es waren Ausnahmejahre eines Wohlstands, der immer noch zu großen Teilen auf der imperialistischen Ausplünderung der „Dritten Welt“ beruhte, und bis heute auf den miserablen Arbeitsbedingungen, den Hungerlöhnen in den ehemaligen Kolonien, den asymmetrischen Handelsbeziehungen auf den erweiterten Märkten der Globalisierung.

Nach der Niederschlagung der Reformbewegungen in Osteuropa, den CIA-Putschen in Lateinamerika, den neuen Diktaturen in den ehemaligen Kolonien waren die „utopischen Energien“, so schrieb es Jürgen Habermas 1985, „erschöpft“. Als der Sowjetkommunismus in sich zusammensank, eine attraktive andere Welt war er nie gewesen, diagnostizierte der amerikanische Philosoph Fukuyama das „Ende der Geschichte“. Das Zeitalter der „Großen Erzählungen“ sei vorbei.

Die tragenden Institutionen unserer Gesellschaft sind zu „U‑Topien“ geworden

Es begann das Zeitalter einer Utopie, die so radikal, so spirituell ist wie keine Utopie es je war: der Glaube an ein unendliches Wachstum, eine unendliche Vermehrbarkeit der materiellen Güter, an die Verwandlung aller menschlichen Tätigkeiten und Bedürfnisse in Waren, an die Transformation jeder Zeitlücke in eine Marktlücke. Der Glaube an eine Wirklichkeit, die von der Materialität der Welt absieht: von den Körpern, die verletzlich und sterblich sind, von der Verletzbarkeit der Biosphäre, von der Endlichkeit der Mineralien. Angetrieben wird dieser „technokratische Idealismus“ von weltumspannenden Oligopolen, die wachsen müssen, um nicht unterzugehen, und den frei flottierenden Billionen des Finanzkapitals, die sich immer neue Provinzen unserer Lebenswelt unterwerfen: die Familienökonomien und den Mittelstand, die Einrichtungen der staatlichen und kommunalen Daseinsvorsorge, von vorigen Generationen erkämpft und finanziert wurden: Gesundheit, Bildung, Verkehr, Freizeit, Kultur; die Landschaften, die Folklore, die Musik.

Die tragenden Institutionen unserer Gesellschaft sind zu „U‑Topien“ im wörtlichen Sinn geworden. Zu Un-Orten: die Nation vom Gefäß der Gesellschaft zum geographischen Standort globaler Konkurrenzkämpfe, das Parlament vom Ort, an dem Bürger beschließen, wie sie leben wollen, zum Notariat für die Investorenimperative. Städte, Regionen, Fabriken werden zu Transit-Räumen, belebt oder entwohnt nach der Logik des Kapitals, die Familien zum Ort, wo Humankapital aufgezogen und Kaufkraft generiert wird.

Anthropozän: Die verdorbene Epoche

Anthropozän – seit ein paar Jahren wird ein neuer Epochenbegriff populär. Anthropozän – das Zeitalter der Menschen. Der Begriff wurde von Geologen geprägt, er besagt: Der Horizont, vor dem wir handeln, ist nicht mehr offen. Keine neue Zeit, sondern eine verdorbene Epoche. Seit der Konferenz von Rio im Jahre 1992 ist es aktenkundig: Wir nähern uns den planetaren Belastungsgrenzen, jenseits derer die Gleichgewichts- und Reparatursysteme von Fauna und Flora, von Atmosphäre und Ozeanen zusammenzubrechen drohen. Anthropozän, Zeitalter der Menschen: Anders als bei der Ausrufung des Humanismus zu Beginn unserer Neuzeit ist es kein freudiger Begriff, kein Signal zum Aufbruch, sondern ein Fanal zur Begrenzung der Schäden.

Wir leben im Dauerkrisenmodus

Es kommt verspätet. Schon 1973 veröffentlichte der Club of Rome sein Gutachten über die Grenzen des Wachstums, im selben Jahr erschien die Streitschrift „Small is Beautiful“ des englischen Ökonomen Ernst Schumacher, der für eine Rückkehr zu kleinen Einheiten, nachhaltigen Techniken und Konsumbeschränkung plädierte. Zehn Jahre darauf wurden die ersten populären Bücher über die Erderwärmung veröffentlicht.

Die einfache Erkenntnis, dass „unendliches Wachstum, und sei es noch so effizient und ressourcenschonend, auf einem endlichen Planeten nicht möglich ist“, drang nicht durch – wer so argumentierte, stellte die Systemfrage und sich selbst in die politische Nische. Die Verleugnung von Fakten wuchs zum beherrschenden Modus der Politik.

Anthropozän – das ist ein Krisenbegriff. Die Einschläge kommen näher und folgen schneller aufeinander. Saturierte Gütermärkte und ein Überschuss an brachliegendem Kapital lösten zunächst Spekulationswellen und dann die Weltfinanzkrise von 2008 aus, und die Politiker riefen: Alles muss anders werden, wir brauchen einen neuen Wachstumsbegriff, der Markt kann nicht alles regeln; Nobelpreisträger dachten über einen neuen Wohlstandsbegriff nach. Politik wurde nicht daraus. Kurz darauf die Alarmrufe des Weltklimarates, nach denen es hieß: Alles muss anders werden, und zwar schnell. In Paris verabredeten sich 2015 alle Staaten der Welt zum Klimaschutz – eine historische Überraschung, aber die Verbindlichkeit hinkte hinterher, und die Ausweitung der Märkte machte alle Effizienzgewinne zunichte.

Im selben Jahr machten sich Millionen von Kriegs- und Klimaflüchtlingen auf die Wanderung nach Norden, und die Demographen berechneten, dass im Jahre 2050 37 Prozent aller unter 18jährigen der Welt in Afrika zu Hause sein werden, in absoluten Zahlen rund eine Milliarde. Unvorstellbar, dass sie dortbleiben werden, unvorstellbar, dass sie dort so leben können wie wir jetzt. Anthropozän, das heißt: Wir leben im Dauerkrisenmodus.

Finanzkrise, Klimakrise, Migrationskrise – Bankrotte, Hitzewellen, Flüchtlingsströme. Es wuchs die Erkenntnis, dass die Probleme des Anthropozäns nur global angegangen werden können – und es wiederholte sich quälend die Erfahrung, dass globale Vereinbarungen schwer zu machen sind und wenig halten – von Lösungen ganz zu schweigen.

Corona als Symptom einer globalen Lebensweise

Und nun gibt es etwas Neues: In der Pandemie dieses Jahres wird eine globale Bedrohung zum ersten Mal nicht nur als Erkenntnis, sondern als simultanes Geschehen und als kollektives Schicksal erfahren – und das gleichzeitig und auf dem ganzen Planeten. Außerhalb der Weißen Häuser und der Fox News aller Länder ist die Bereitschaft, einzelnen Staaten, Kulturen oder Politikern die Schuld zuzuweisen, relativ gering. Das Problem wird als systemisches erfahren, als Symptom einer globalen Lebensweise. Neu ist auch: Die Nationalstaaten handeln, wenn nicht immer kooperativ, so doch in hohem Maße koordiniert. Und neu ist schließlich: In den einzelnen Ländern machen Bürger die Erfahrung, dass verschärfte Randbedingungen radikale und massenhafte Verhaltensänderungen bewirken, dass Regierungen in überraschender Geschwindigkeit zum rabiaten Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft finden können, dass individualisierte Konsumbürger zu solidarischem Verhalten und zu radikalen Verzichtsleistungen fähig sind.

Krise als Chance

Der Ausnahmezustand wurde zur Stunde der erlösungshungrigen Euphoriker. Skeptische Soziologen diagnostizierten eine „weltgeschichtliche Wende hin zu einer solidarischen Welt“, orthodoxe Ökonomen das „Ende der neoliberalen Epoche“, politische Romantiker sahen in den Wonnen des verordneten Konsumverzichts schon den Todesstoß für den Kapitalismus – ohne Konsum kein Wachstum, ohne Wachstum kein Kapitalismus – und den Aufbruch in ein Leben mit weniger Kompensationskäufen, weniger Arbeit und mehr Zeit.

Weltzugewandte Theologen und Lebenshilfe-Philosophen sahen in dem erzwungenen Urlaub vom Hamsterrad, in der Erfahrung von Todesnähe die Chance der Besinnung aufs Wesentliche, eine globale Beicht- und Läuterungswelle.

Krisen sind Zeiten, in denen Menschen mehr als sonst bereit sind, Weltgeschehen und grundlegende Diagnosen wahrzunehmen, über Zusammenhänge zu stutzen und vielleicht nachzudenken. Über den Preis der Textilien und die Arbeitsbedingungen der Näherinnen in Bangladesch, die in der Krise zu hunderttausenden arbeitslos werden, weil C&A und H&M und Primark und Zara geschlossen haben; über die gewerkschaftslose Rechtlosigkeit der Dienstleistungsproletarier, die uns Essen, Elektronik und Dübel ins Haus bringen; über die rumänischen Voraussetzungen für den Preis des niedersächsischen Nackensteaks; über die Zukunftslosigkeit von Kindern aus prekären Milieus, die nicht erst mit fünfwöchigem Unterrichtsausfall begonnen hat; über den Umfang der angekündigten Massenentlassungen und Mittelstandsbankrotte, die jetzt „coronabedingt“ sein sollen, auch wo sie doch im Januar noch als Vorgeschmack auf die Automation 4.0 schreckten. Und nicht nur angesichts der Nachrichten von Patenten auf Impfstoffe oder von Menschen in Ländern, in denen ein Arzt auf 70.000 Bürger kommt, wird die Frage, was globale öffentliche Güter sind – oder sein sollten – erschreckend konkret.

Jede Krise ist eine Chance – für diejenigen, die sie nutzen. In jeder kommen neue Gedanken auf, können die Kräfteverhältnisse sich verändern, Strukturen sich lösen oder verhärten. In Krisenzeiten öffnen sich Fenster der Möglichkeit – nicht für alle, und auch nicht für lange Zeit.

Wir leben in Gesellschaften von Ungleichen, sind mit unterschiedlicher Handlungsmacht ausgestattet, aber wir stehen auf verschiedene Weise vor Weggabelungen, wenn es um die Gestaltung der „neuen Normalität“ geht. Nur ein paar seien hier genannt:

Wenn die Corona-Arbeitslosigkeit sich wie befürchtet entwickelt, wenn sie durch einen Automatisierungsschub verstetigt wird: Wollen wir ein paar Millionen Menschen mit einem kargen, aber bedingungslosen Grundeinkommen in ein Leben steriler, ungeselliger Passivität entlassen, oder besinnen wir uns auf das Rezept der ehrwürdigen Arbeiterbewegung: allgemeine radikale Verkürzung des Arbeitstages?

Wenn der Impfstoff auf sich warten lässt: Werden wir die Lehrerlücke mit Microsoft- und Apple-Produkten füllen, das digitale Lernen zur Norm machen, oder werden wir mehr Lehrer einstellen, die Klassen verkleinern, die Tablets nutzen, um die Schule zu einem sozialen Ort zu machen?

Werden wir den Pflegenotstand der nächsten Jahrzehnte durch Roboter und durch billige Hilfskräfte lösen, die dann in Osteuropa fehlen, oder werden wir darüber nachdenken, wie wir Familien entlasten, wie wir die Pflege vom Profit befreien?

Begnügen wir uns mit einer verbesserten Aufsicht über die norddeutschen Schlachthöfe oder nutzen wir die Chance von Corona, um über das Abholzen des Amazonas-Waldes für Futtersoja-Plantagen nachzudenken, über den Zusammenhang unserer Essgewohnheiten mit der Ausbeutung rumänischer Familienväter? Und nicht nur über die Schlachthofarbeiter aus Rumänien, sondern auch die Lkw-Fahrer aus Weißrussland, die Putzfrauen aus Moldawien und die Bauarbeiter aus Bulgarien – also über Europa?

Wir brauchen, so hört man oft, neue Visionen, neue Utopien, eine neue große Erzählung. Nun, die Zeiten sind nüchterner geworden. Die Humanisten von heute schreiben keine Märchen von idealen Inseln. Sie sitzen in Büros irgendwo in Brüssel oder Genf und verfassen knappe Vorlagen mit Spiegelstrichen oder PowerPoint-Präsentationen. Eine aus dem letzten Jahr hieß „Jenseits des Wachstums“ – und wurde gezeigt auf eine Tagung der OECD, dem Zusammenschluss der reichsten Demokratien der Welt.

Sie plädierte für eine radikale Ausrichtung der Volkswirtschaften an den ökologischen Belastungsgrenzen des Planeten. Für staatliche Investitionen nicht mit der Gießkanne, sondern zielgerichtet in zukunftsrelevante Industrien; für massive öffentliche Investitionen in Infrastruktur und Bildung. Eine gemeinwohlorientierte Befreiung der Aktiengesellschaften vom alleinigen Profitzweck und eine Beteiligung der Arbeitnehmer an der Unternehmensausrichtung. Digitale Plattformen müssten öffentlich-rechtlich werden wie Post, Bahn und andere Infrastrukturen. Ein anderes Bodenrecht kann die Städte bewohnbarer machen und landwirtschaftliche Kleinunternehmen rentabel.

Das Ganze ist ein Werkzeugkasten für eine anderes Anthropozän und einen Zukunftsstaat. Eine Utopie? Am Ende von vielen Spiegelstrichen, die den Weg in eine Neue Epoche markieren, steht der lakonische Satz: „Niemand denkt, das wäre einfach.“ Aufklärung, die sich über sich selbst aufklärt, organisiert sich – als Arbeit. Follow The Science, sagt Greta Thunberg. Und Gottfried Keller sagt: Der letzte Sieg der Freiheit wird nüchtern sein.

Die Gefahr eines kollektiven Nervenzusammenbruchs

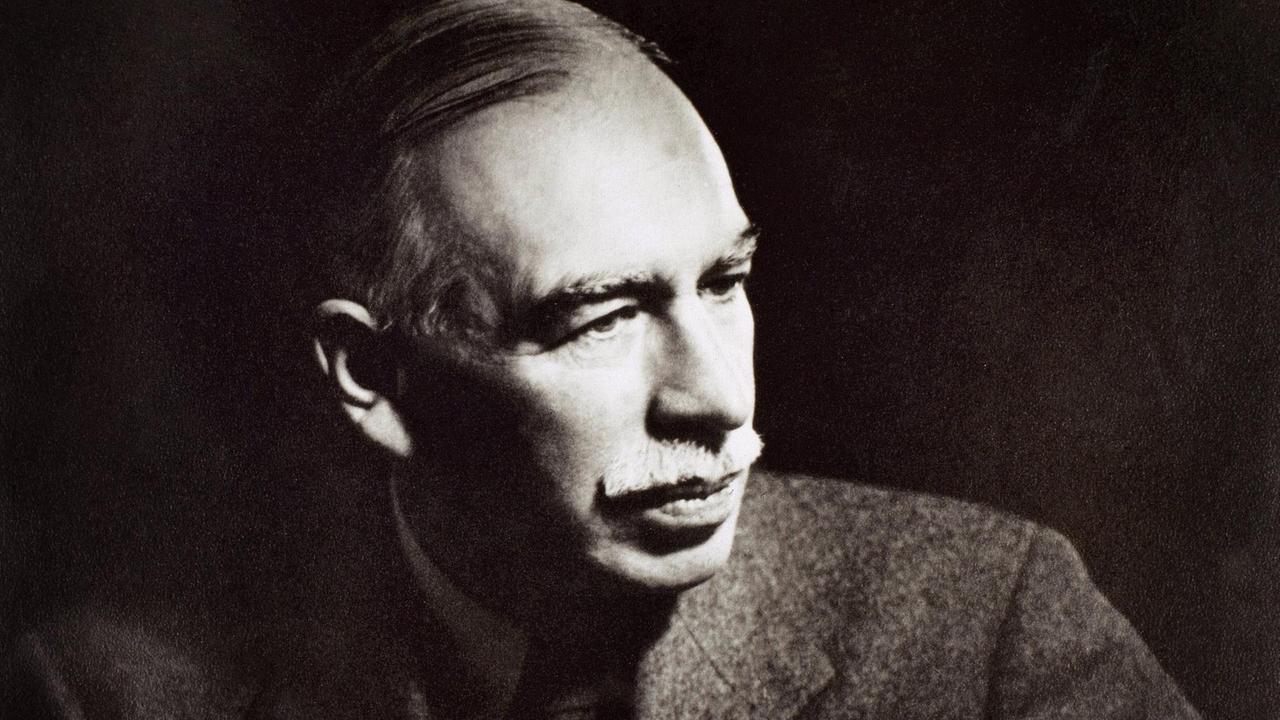

Etwas poetischer ist die Zukunftsvision, die John Maynard Keynes in der Krise der 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts notierte. Die technologische Arbeitslosigkeit, die er kommen sah, werde nur eine vorübergehende Phase sein, sie werde Europa aber in zwei oder drei Generationen so reich gemacht haben, dass die Menschen vor der größten Veränderung der Lebensumstände stünden: eine 15‑Stundenwoche, drei Stunden am Tag würden reichen, um die Dinge des guten Überlebens zu produzieren. Keynes sah die Gefahr eines kollektiven Nervenzusammenbruchs, denn zu lange seien wir, wie er schreibt, „dazu erzogen worden, nach etwas zu streben und nicht etwas zu genießen“. Er fügte hinzu: Und wer könne schon singen…Für lange Zeit werde der alte Adam in uns so mächtig sein, dass jedermann sich nach Arbeit sehen werde. Aber „drei Stunden sollten genügen“.

Keynes wollte den Kapitalismus nicht abschaffen, eher schon ist in seinem schönen Aufsatz über die „wirtschaftlichen Chancen unserer Enkel“ eine aufgeklärte Variante der Globalisierung zu finden. Für eine Weile, so schreibt er, würden wir noch zweckhaft arbeiten müssen – bis ein allgemeiner Wohlstand allen Menschen ein Leben ermöglichte, in dem die Arbeit der Lebenskunst untergeordnet ist.

Aus dieser Perspektive könnte es sogar eine aufgeklärte Variante der Globalisierung geben: Das Kapital, so sagen es ja seine Verteidiger, geht immer dahin, wo es am meisten gebraucht wird. Es könnte also dorthin gehen, wo es noch keine Solarzellen, Werkzeugmaschinen, Elektromobile und Traktoren gibt. Und die europäische Menschheit könnte, wie Keynes es vorausträumte, zur Ruhe kommen. Die Überanstrengung und die Lebenszeit, die unsere Großväter und -mütter in den europäischen Reichtum investiert haben, könnte unseren Kindern und dem Rest der Welt zurückgegeben werden.

Der aristokratische Keynes rechnete allerdings wohl nicht mit einer Zivilisation mit 92-Zoll-Bildschirmen, in der die Acht-Tage-Reise in die Emirate zum Regelkonsum gehört, die Textilien aus Läden kommen, die „Jeden Tag was Neues“ heißen, einer Zivilisation, in der die Menschen sich halbtot prügeln, wenn ein neues iPhone Vernissage hat, in der die Kleinsten zu Weihnachten einen 1,23m langen elektrischen Lamborghini Aventador bekommen, mit futuristischem Look und echten Geräuschen. Eine Zivilisation, die so etwas braucht, die braucht freilich unendliches Wachstum und die Verewigung der 40-Stunden-Woche.

Heimat als Gegenbegriff zur Utopie

Der Gegenbegriff zur Utopie – der lautet nicht Dystopie, sondern Heimat. Nicht die Heimat der Herkunft, und nicht die Heimat, die erst entstehen muss, deren Sehnsuchtsbild die Hoffnung antreibt, wie in Ernst Blochs großen Bilderbuch der Utopien aller Jahrtausende und Dimensionen. Sondern Heimat als der Grund und das Netz von Beziehungen, von denen ich abhänge, die mich – ganz wörtlich – am Leben halten, die ich brauche, an denen und mit denen ich sein will.

Sich beheimaten, oder: „Auf dieser Erde landen“, wie der französische Philosoph Bruno Latour sagt, das hieße, die Bewusstseinslücke zu schließen zwischen meiner Steuer und der Zahl der Krankenbetten hier und anderswo, zwischen meinem Drei‑Euro-T-Shirt und dem Familieneinkommen in Myanmar, dem iPhone 12 und Kindern im Kongo, dem Untergang der kleinen Buchhandlung in meiner Straße und Amazon, dem Elektroauto und den Salzseen auf dem Altiplano von Bolivien, dem Putensteak auf dem Grill und der Sommertemperatur.

Wir leben in einer Zeit aus vielen Zeiten

Heimat, das ist ein Netzwerk meiner Abhängigkeiten, meiner Zugehörigkeiten, meiner Zuneigungen. Heimatgefühl, das kann die Mischung aus Thüringer Wurst und Nashville Country auf einem Weihnachtsmarkt in einer Kleinstadt am Elm am Abend nach dem Hatha-Yoga-Kurs sein. Wir leben in Gesellschaften, die aus Gesellschaften zusammengesetzt sind, in einer Zeit aus vielen Zeiten, in einem Raum sehr viel weiter als der Ort, an dem wir gerade sind, mit vielen Orten verbunden. „Wir stehen“, sagt Latour, „auf demselben Boden, der Klimaflüchtling, der aus dem Iran kommt, wo man demnächst die Hälfte des Bodens nicht mehr bestellen kann, und wir – die Produzenten von CO2 – wir stehen buchstäblich auf demselben Boden, und er rutscht grade unter uns weg – hier wie dort“. Heimat, das ist das Projekt, den Raum zu besiedeln, in dem wir immer schon sind. Dieser Raum ist keine Insel, sondern er ist unabschließbar. Und die Topologie, die Heimatkunde, die hier gelernt werden muss, hat keinen Anfang und kein Ende. Immanuel Kant sprach, auf dem Höhepunkt der Aufklärung, vom „Interesse am Weltbesten“, von erkannten Gefühl der „Verknüpfung unserer Existenz mit Welten über Welten und Systemen von Systemen“ noch über den Horizont unserer Lebenszeit hinaus, von einem sehr diesseitigen Geflecht aus Körpern und Beziehungen. Nichts außer mir oder etwas, das weit vor mir liegt, kein metaphysisches Elysium, kein Ziel am Ende der Fortschrittsrennbahn, sondern etwas sehr Gegenwärtiges an der Kante zur Zukunft, mit einem Erbe, das wir annehmen oder ablehnen können, das wir überholt glauben oder von der wir uns verpflichten lassen: zum Beispiel diese alten Erzählungen von Inseln mit vier Stunden Regelarbeitszeit in einer Solaren Weltgesellschaft.