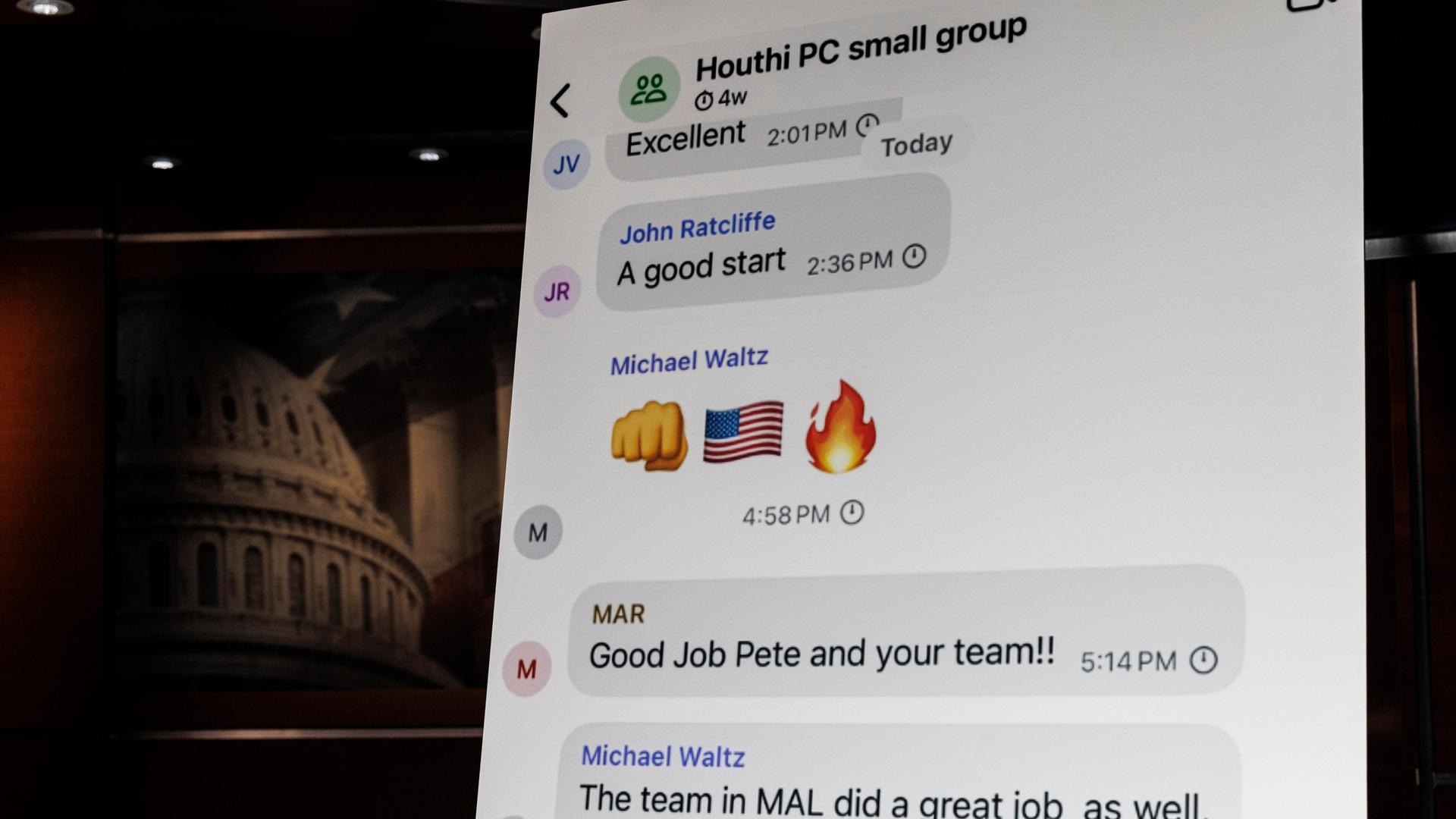

Die WASHINGTON POST erläutert: "Neben der Panne, die dazu führte, dass der Journalist Jeffrey Goldberg Ziele, Waffen und den Zeitplan geplanter Luftangriffe auf den Jemen erfuhr, machen die Inhalte des Signal-Chats deutlich und für alle Welt sichtbar: Was unsere Verbündeten befürchteten und unsere Feinde hofften, ist wahr: Die Vereinigten Staaten werden von einem Haufen amateurhafter Clowns regiert. Die nationale Sicherheit ist kompromittiert durch Chaos und Achtlosigkeit", stellt die WASHINGTON POST fest.

Die norwegische Zeitung VERDENS GANG führt aus: "Wären die Informationen an Feinde der USA gelangt und nicht an einen unabhängigen Journalisten, hätte das großen Schaden anrichten können. Als die Panne bekannt wurde, gingen Trump und seine Truppe zum Gegenangriff über. Statt Stellung zu beziehen, stürzen sie sich auf den Boten, in diesem Fall auf Jeffrey Goldberg, den Chefredakteur von ‚The Atlantic‘. Trump bezeichnet unabhängige Medien als Feinde des Volks und duldet nur Medien, die ihm huldigen. Aber manchmal wird auch das Weiße Haus von der Wirklichkeit eingeholt", notiert VERDENS GANG aus Oslo.

Die polnische Zeitung RZECZPOSPOLITA zitiert: "'Ich hasse dieses Trittbrettfahren der Europäer. Es ist einfach erbärmlich', sagt Verteidigungsminister Pete Hegseth in einer Gruppe von etwa einem Dutzend hochrangiger Beamter der Trump-Regierung. Sicherheitsberater Mike Waltz versichert, die ihm unterstellten Dienste seien bereits dabei, die Kosten der Operation im Jemen zusammenzustellen, um sie den Europäern in Rechnung zu stellen. Dabei bleibt unerwähnt, dass niemand die europäischen Verbündeten in dieser Angelegenheit konsultiert hat. Das Weiße Haus sieht auf unserem Kontinent keine Verbündeten mehr. Höchstens Rivalen, wenn nicht sogar Feinde. Können wir dann die Sicherheit Europas noch auf die Überzeugung stützen, dass uns solche Menschen im Bedarfsfall zu Hilfe kommen werden? Das Mindeste, was wir tun können, ist, so schnell wie möglich unsere eigenen Verteidigungsfähigkeiten aufzubauen und uns auf den Moment vorzubereiten, in dem Trump beschließt, sich nicht mehr um die Verantwortung für den Schutz Europas zu kümmern", betont die RZECZPOSPOLITA aus Warschau.

Die tschechische Zeitung HOSPODARSKE NOVINY aus Prag fügt hinzu: "Wir müssen den Willen der Trump-Jünger, die USA nach dem Motto 'Make America Great Again' umzugestalten, und ihren aufrichtigen Hass auf Europa als ernste Gefahren wahrnehmen - genauso wie die russische Bedrohung für die Ordnung in Europa."

Die Zeitung TAKUNGPAO aus Hongkong hält fest: "Die Demokraten haben diese Steilvorlage genutzt, um US-Präsident Trump und seine Regierung massiv anzugreifen. Trump hingegen versucht, dies als 'kleine Panne' herunterzuspielen, aber wäre dies einem Soldaten der US-Streitkräfte passiert, so müsste er sich deswegen vor einem Kriegsgericht verantworten. Auf jeden Fall zeigt sich hier, welch amateurhaftes Sicherheitsbewusstsein in Trumps Kabinett vorherrschend ist."

Der SYDNEY MORNING HERALD aus Australien hebt hervor: "Die US-Regierung verteidigt sich wie folgt: Die Angriffe im Jemen waren ein Erfolg, nichts Wichtiges ist im Vorfeld nach außen gedrungen, hier gibt es also nichts zu sehen. US-Verbündete dürften das ein wenig anders sehen: Sie könnten fragen, ob den USA mit Geheimdienstinformationen noch getraut werden kann, wenn hochrangige Mitarbeiter nicht bemerken, dass irgendein Journalist dem Gruppenchat hinzugefügt wurde."

Nun zu den Verhandlungen in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad mit Vertretern Russlands und der Ukraine über eine Waffenruhe. Dazu schreibt die portugiesische Zeitung DIARIO DE NOTICIAS: "Endlich gibt es Anzeichen für eine Art Verständigung zwischen Moskau und Kiew unter Vermittlung der USA. Es bleibt abzuwarten, ob Angriffe auf Handelsschiffe auf dem Schwarzen Meer künftig unterbleiben, und das Misstrauen auf beiden Seiten ist groß. Das nach Saudi-Arabien entsandte US-Team hat separate Gespräche mit den ukrainischen und russischen Delegationen durchgeführt, doch liegen die Positionen noch weit auseinander und russische Soldaten rücken weiter auf ukrainisches Territorium vor. Wenn die USA einen Frieden vermitteln wollen, stehen sie vor einer schwierigen Aufgabe, und man sollte sich vor allzu viel Optimismus hüten", unterstreicht DIARIO DE NOTICIAS aus Lissabon.

Die japanische Zeitung NIHON KEIZAI SHIMBUN stellt heraus: "Die Taktik Russlands scheint sich nicht geändert zu haben: Während der Kreml US-Präsident Trump fast täglich mit lobenden Worten schmeichelt, quälen russische Vertreter bei Verhandlungen ihr Gegenüber, um für Russland bessere Bedingungen herauszuholen. Auch dieses Mal ist nicht anderes: Russland inszeniert sich zwar kooperativ, stellt aber zahlreiche Bedingungen für ein Abkommen. Putin will die westliche Sanktionskette durchtrennen. Ihm könnte helfen, dass Trump eine schnelle Waffenruhe um jeden Preis will", vermutet NIHON KEIZAI SHIMBUN aus Tokio.

Die aserbaidschanische Zeitung MÜSAVAT bemerkt: "Im Gegensatz zum Weißen Haus, das eher positive Botschaften sendet, hat der Kreml zwischenzeitlich mitgeteilt, dass die Verhandlungen zwischen den USA und Russland sich schwierig gestalten. Für die pessimistische Stimmung im Kreml gibt es ernste Gründe. Das Weiße Haus distanziert sich Schritt für Schritt vom Kreml. Denn die Trump-Administration hat durch ihren starken Druck auf Kiew, den sie insbesondere durch den Anschein einer Annäherung an Russland ausübte, bereits erreicht, was sie von der Ukraine wollte. Dazu gehört die Übergabe der Bodenschätze an die USA", vermerkt MÜSAVAT aus Baku.

Die Zeitung LIANHE RIBAO aus Taiwan kommentiert: "Ein großer Teil seiner Bevölkerung wurde vertrieben, und nun musste das Land auch noch die Schürfrechte für seine Bodenschätze an Washington abtreten. Dies ist eine sehr traurige Entwicklung, und es stellt sich die Frage, ob Taiwan das gleiche Schicksal ereilen könnte. Wenn Trump nicht länger bereit ist, Geld für die Unterstützung Kiews auszugeben, warum sollte er dann im Falle eines Konflikts in der Taiwanstraße eine andere Haltung einnehmen?", fragt LIANHE BAO aus Taipeh.

Abschließend nach Deutschland. Gestern ist der neu gewählte Bundestag zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten. Die NZZ aus der Schweiz bescheinigt keinen guten Start: "Die Christdemokraten unter Friedrich Merz haben in den vergangenen Tagen gezeigt, dass sie nicht allzu viele Prinzipien haben, von denen sie noch wüssten. Ostentativ hatte Merz im Wahlkampf beteuert, das Land unter seiner Führung werde sparen und sich zusammenreißen – um dann mit dem Koalitionspartner SPD und sogar mit den gar nicht an der Regierung beteiligten Grünen gigantische Schulden zu vereinbaren. Das Vertrauen in Merz ist, besonders in seiner eigenen Partei, erschüttert, bevor er sein Amt als Bundeskanzler überhaupt angetreten hat. Und der häufig zur Selbsttröstung herangezogene Satz, es müsse vielleicht erst noch schlimmer kommen, damit es besser werden könne, vermag nicht mehr zu beruhigen", konstatiert die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG.

In der französischen Zeitung LE FIGARO heißt es: "Nachdem die CDU während des Wahlkampfes die Stimmen der extremen Rechten im Bundestag dankbar angenommen hatte, um gegen die Einwanderung vorzugehen, ernennt sie die AfD nun zu ihrem Hauptgegner. Mit der Union versammeln sich alle traditionellen Parteien gegen die AfD. Die dürfte sich geehrt fühlen. Die übrigen Parteien laufen Gefahr, in die Falle der Rechten zu tappen."