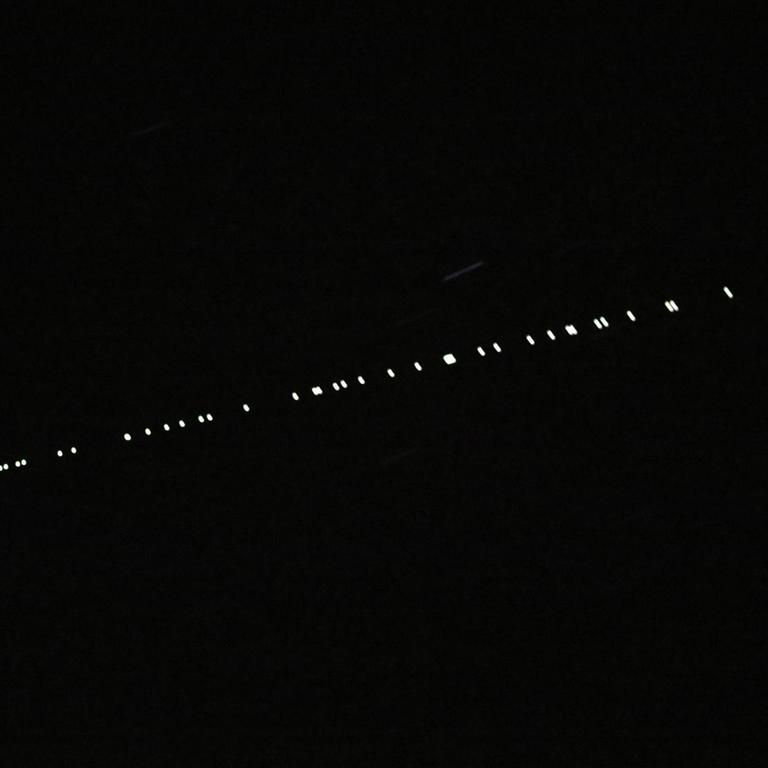

Der Absturz der Raumstation "Mir" am 23. März 2001 war ein spektakuläres Himmelsschauspiel: Über das Firmament über den Fidschi-Inseln zogen glühende Brocken, die immer mehr auseinanderbrachen. So endete ein Projekt, das in den Siebzigerjahren mit der Neuausrichtung der sowjetischen Weltraumaktivitäten begonnen hatte, erinnert sich der Raumfahrtexperte und Buchautor Gerhard Kowalski:

"Da hat das Politbüro beschlossen, dass die Raumfahrt künftig gestaltet wird mit ständig bemannten Raumstationen, das hieß, anstatt irgendein wissenschaftliches Gerät oder eine Forschungsanlage hochzunehmen und wieder runterzubringen, lassen wir das oben. Wir bauen das ein in eine Raumstation, in ein Modul. Und dann ist es immer verfügbar, und wir fliegen hin und kommen wieder zurück, wenn wir das wollen. Und das haben die Russen gemacht."

"Da hat das Politbüro beschlossen, dass die Raumfahrt künftig gestaltet wird mit ständig bemannten Raumstationen, das hieß, anstatt irgendein wissenschaftliches Gerät oder eine Forschungsanlage hochzunehmen und wieder runterzubringen, lassen wir das oben. Wir bauen das ein in eine Raumstation, in ein Modul. Und dann ist es immer verfügbar, und wir fliegen hin und kommen wieder zurück, wenn wir das wollen. Und das haben die Russen gemacht."

Weltanschauung in der Luftschleuse

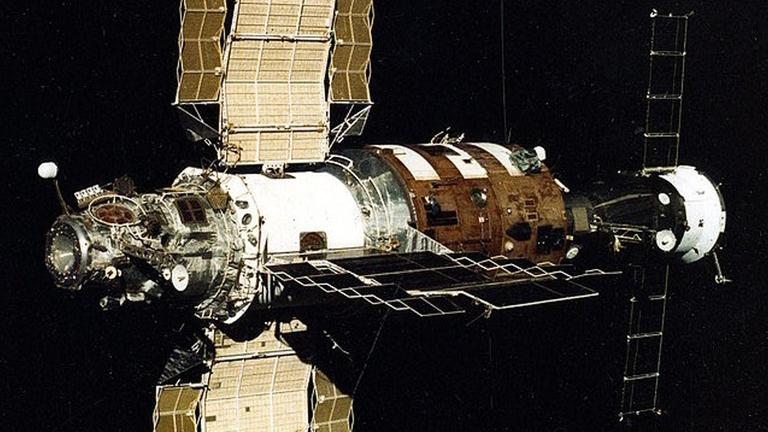

Die "Mir", 1986 gestartet, bestand im Endausbau aus sieben Modulen, war gut 30 Meter lang und kreiste in 400 Kilometern Höhe um die Erde. Auf der Station gab es unter anderem Schmelzöfen, um neue Legierungen herzustellen und Experimentierschränke für die Untersuchung von Flüssigkeiten oder für das Wachstum von Kristallen – dies alles unter den einzigartigen Bedingungen der Schwerelosigkeit. Auf der Erde sinken schwerere Komponenten nach unten und wärmeres, leichteres Material steigt auf. Im schwerelosen Weltall ist das nicht der Fall. Daher lassen sich dort viele Phänomene besser untersuchen als am Erdboden. 1995 flog der deutsche Astronaut Thomas Reiter zur "Mir" und lebte und forschte dort sechs Monate lang – sein Lieblingsplatz war allerdings keines der Wissenschaftsmodule:

"Und zwar war das die Luftschleuse. Erstens war es dort vergleichsweise ruhig. Im Rest der Station aufgrund der vielen Pumpen, Ventilatoren, die da laufen, war doch ziemlich hoher Geräuschpegel, so ungefähr 72 dB. Denn in der Luftschleuse gab es keine Ventilation. Und der zweite Grund war natürlich, dort war ein Fenster, durch das man dann auf die Erde schauen konnte. Das war ein sehr beliebter Ort, um dann vielleicht nachts, bevor man sich zur Ruhe begeben hat, mit ein bisschen Musik im Ohr nochmal ein paar Minuten diesen unglaublichen Ausblick zu genießen."

Tummelplatz für Astronauten aus Ost und West

Neben der Forschung ging es auf der "Mir" vor allem darum auszuprobieren, wie Menschen monatelange Weltraumreisen aushalten. Waleri Poljakow blieb fast eineinviertel Jahre auf der "Mir" – bis heute ist dies der längste Weltraumaufenthalt eines Menschen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde die "Mir" – das Wort bedeutet im Russischen Frieden und Welt – zum Tummelplatz für Astronauten aus Ost und West.

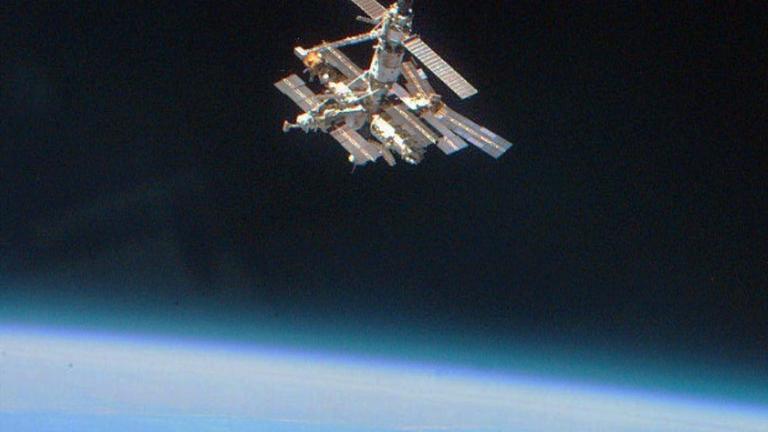

1995 dockte erstmals die US-Raumfähre Atlantis an die "Mir" an – acht weitere Missionen dieser Art sollten folgen. NASA und ESA haben mit ihren Langzeitaufenthalten wichtige Erfahrungen gesammelt, ohne die die heutige Internationale Raumstation kaum möglich gewesen wäre, erklärt Thomas Reiter, der inzwischen für die ESA arbeitet:

"Aus europäischer Sicht kann ich sagen, wir haben da sehr, sehr viel gelernt, was den Betrieb an Bord von so einer Raumstation angeht, wie wir Experimente vorbereiten, bevor sie dann im Weltraum an Bord der Station durchgeführt werden. Also, wir haben sehr, sehr viel gelernt über die Art und Weise, wie wir dort oben Wissenschaft machen."

Ähnlich bedeutend wie die Apollo-Mondmission

So ist die "Mir" für die Geschichte der Raumfahrt ähnlich bedeutend wie die Apollo-Mondmissionen der NASA. Als im Jahr 2000 der Betrieb der ISS begann, war das Ende der ""Mir" besiegelt, bedauert Gerhard Kowalski.

"Diese Station hätte noch eine Weile gehalten. Aber eine altbekannte Regel: Wenn man eine Station dieses Ausmaßes entsorgen muss, muss sie funktionstüchtig sein. Also die Antriebe müssen funktionieren, weil die nur an einer bestimmten Stelle runterkommen soll, nämlich im Südpazifik, dort, wo kein Schiffsverkehr ist und so weiter."

Im Juni 2000 verließen die letzten beiden Kosmonauten die "Mir". Ein dreiviertel Jahr später trat der Modulkomplex kontrolliert in die Atmosphäre ein. Der Großteil der 140 Tonnen ist verglüht – der Rest der "Mir" liegt irgendwo auf dem Grund des Südpazifiks.