Dreißig Jahre lang lehrte der heute 79-jährige Architekt an zahlreichen internationalen Universitäten, bis er schließlich 2000, im bereits fortgeschrittenen Alter, in Kopenhagen Gehl Architects gründete, mit Niederlassungen mittlerweile in New York und San Francisco. Seine Forderungen lauten: Einschränkung des Autoverkehrs, verbesserte Anreize zum Fahrradfahren, Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und einer bessere Gestaltung des öffentlichen Raums, der am Bewegungsspielraum der Menschen orientiert ist.

Gehl Architects - ein Architekturbüro in Kopenhagen. Der Umzug des Büros in ein innerstädtisches Gebäude auf der Kopenhagener Vesterbrogade war gerade abgeschlossen und jeder der drei Dutzend Mitarbeiter hat sich bereits an seinem neuen Arbeitsplatz eingerichtet. Aber überall auf den zwei oberen Geschossen türmen sich noch die Kartons. Den dänischen Architekten und Stadtplaner Jan Gehl scheint das Umzugschaos in den Büros nicht weiter zu stören. Ganz im Gegenteil, der 79-Jährige liebt die kleinen unerwarteten Ereignisse im Alltag. Es macht ihm nichts aus, vergeblich nach einer sauberen Kaffeetasse zu suchen. Improvisieren gehört für ihn dazu, denn das stimuliert den Lebensnerv.

Frage: Herr Gehl, Architekten und Stadtplaner sind bekanntlich Ordnungsliebhaber. Für Brachen und Baulücken interessieren sie sich nur dann, wenn sich dort neue, wohl geordnete architektonische Gebilde errichten lassen. So haben Sie doch auch einmal gedacht?

Jan Gehl: "Ich wurde in den 50er-Jahren an der Architekturfakultät der 'Royal Danish School of Fine Arts' zum Architekten ausgebildet. Die modernen Architekten gehörten damals zum Standardrepertoire. Le Corbusier wurde unter den Modernen wie ein Gott verehrt. Nach Le Corbusier musste alles fein säuberlich getrennt werden in Wohn-, Arbeits-, Geschäfts- und Freizeitgebiete. Niemals sollten sie zusammengeführt werden. Ebenso lernten wir, dass Städte schlecht und frei stehende Gebäude gut sind. Derartige Dogmen gehörten zu meiner Ausbildung. Für mich persönlich kam die Wende 1960, als ich nach meinem Diplom eine Psychologin heiratete und einen anderen Zugang zum Architekten-Dogma bekam. Plötzlich fragte ich mich: Warum interessieren sich Architekten nicht für Menschen? Warum erfährt man in der Architekturausbildung nichts über die Nutzer und Bewohner von Gebäuden? Einige Zeit später reiste ich mit meiner Frau nach Italien. Wir wollten erfahren, wie in italienischen Städten der öffentliche Raum genutzt wird. Und wie öffentlicher Raum und Architektur in den Städten das Leben beeinflussen."

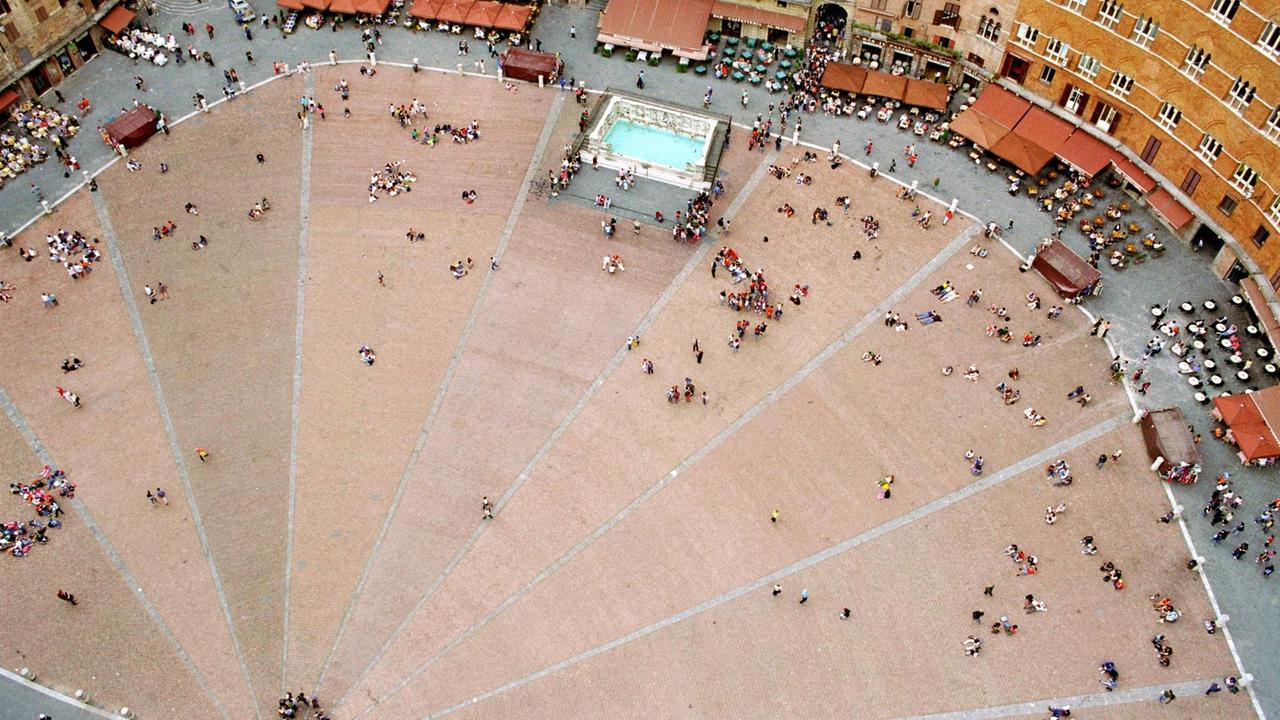

Jan Gehl besuchte damals in Siena die berühmte Piazza del Campo. In seinem kürzlich erschienenen Buch "Städte für Menschen" führt er aus, dass er dort zum ersten Mal erfahren hat, wie wichtig das menschliche Maß für eine gelungene Stadtplanung ist. Lakonisch heißt es dort:

"135 Meter mal 90 Meter. Eine Reihe von Pollern, die in geringem Abstand zu den Gebäuden ringsum stehen, begrenzt einen Verkehrsstreifen, von dem aus man die magische Distanz von 100 Metern zum Mittelpunkt des Platzes und damit den ungehinderten Blick über die sich zum Rathaus neigende Platzfläche genießt."

Für Gehl ist diese menschliche Dimension eine unerlässliche Bedingung für spontane Kontakte im städtischen Raum. Anders sieht es - das betont der Däne immer wieder - in den modernen, funktionalistisch geprägten Vororten der Großstädte aus.

Im Deutschland der 60er-Jahre wurde die stadtkritische Debatte besonders durch Alexander Mitscherlich geprägt, dessen Buch "Die Unwirtlichkeit unserer Städte" lange in den Bestsellerlisten stand. Der Frankfurter Psychoanalytiker kritisierte die moderne, funktionalistische Architektur, die zu toten Wohn- und Schlafstädten führte. Gab es in Dänemark seinerzeit andere Leitbilder?

Jan Gehl: "In Dänemark hatten wir nicht so viel kulturellen Austausch mit Deutschland. Es gab andere Bezugsquellen und Vorbilder. In meinen Augen war Jane Jacobs die Begründerin einer humanistischen, an den menschlichen Bedürfnissen orientierten Stadtplanung. 1961 erschien ihr Buch 'The Death and Life of Great American Cities', das sich vehement gegen die Modernisten und ihr Verständnis von Verkehrsplanung wandte. Bedenken Sie, dass die modernen Architekten nach dem Krieg für massenhaft produzierte, große Wohnkomplexe eintraten. 'Plattenbauten' mit breiten Verkehrsschneisen sollten den Weg in die Zukunft ebnen. Als in den frühen 50er-Jahren der Autoverkehr stark zunahm, sahen sie sich bestätigt. Leider kam es so, dass der 'Wiederaufbau' in Deutschland und England in einer Zeit begann, als die Stadtplanung ihren Tiefpunkt erreichte."

"Erst später erkannten wir, dass das, was Le Corbusier und seine Anhänger sagten, mit gut gebauten Städten unvereinbar ist. Ihre Forderung war: Wir haben den modernen Menschen, also muss sich auch alles Weitere ändern: Straßen und Plätze für Menschen sind überflüssig, lasst uns Hochhäuser bauen und Grünanlagen anlegen. Le Corbusier wollte Paris niederreißen und an der Stelle der Altstadt 24 Hochhäuser errichten. Er dachte, so ließe sich das Leben besser organisieren. Und er stellte sich vor, die Pariser würden in die Wohntürme einziehen und das Grün vom 59. Stock aus betrachten. In Städten wie Rotterdam war der 'Wiederaufbau' von diesem Gedankengut geprägt. In Rotterdam waren die Modernisten und Verkehrsstrategen am Ruder, die den stadtplanerischen Ideen der 50er-, 60er- und 70er-Jahre anhingen. Erst später mehrten sich andere Stimmen - Architekten wie Aldo Rossi, Leon und Rob Krier meldeten ihren Widerspruch an."

Frage: Sie haben gerade davon gesprochen, dass die kanadische Stadtaktivistin Jane Jacobs seit den 50er-Jahren die stadtpolitischen Debatten in Dänemark stark beeinflusste. Der Widerstand gegen die Modernisten des CIAM um Le Corbusier kam damals aber auch von Ihren skandinavischen Kollegen, die Sie in Ihrem Buch "Städte für Menschen" erwähnten. An wen denken Sie zuerst?

Gehl: "An den englisch-schwedischen Architekten Ralph Erskine. Er war ein Architekt, der den Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellte. Das zeigte sich bei Großprojekten, aber auch bei kleinen Gesten wie der Bank vor der Haustür. In seinen späten Jahren fragte ich ihn einmal, was einen guten Architekten ausmacht. Darauf entgegnete er: 'Es ist ziemlich einfach, ein guter Architekt zu werden, denn die Architektur liefert nicht einfach die Gestalt, sondern die Grundlage für die Lebensqualität. Ein guter Architekt muss die Menschen lieben.'"

Die Bürgerrechtlerin Jane Jacobs wurde international bekannt, als sie Anfang der 60er-Jahre den Widerstand gegen New Yorks mächtigen Chefplaner Robert Moses anführte. Der wollte nämlich eine Autobahnschneise durch das beliebte Greenwich Village bauen, das Jacobs wegen der vitalen Sozialstruktur lobte. Denn damals lebten im Village noch Arme und Reiche, Künstler und Geschäftsleute. Es gab allerhand kleine Läden und eine quirlige Kunstszene. Ralph Erskine, Jahrgang 1914, wollte das Village-Ideal bewahren. In den 50er-Jahren wandte er sich scharf gegen die Planungsideologen des CIAM, dem einflussreichen Congrès International d'Architecture Moderne, eine Gruppe internationaler Avantgardisten, die forderten, Architektur und Städtebau nach funktionalistischen Kriterien auszurichten.

Südlich von Stockholm baute Erskine, durch sein soziales Engagement bekannt, in den 80er-Jahren das Skarpnäck-Viertel, das sich nicht an abstrakten Planungsgrößen, sondern an den Nachbarschaften orientierte. Jan Gehl ist von der Siedlung begeistert, weil zunächst die öffentlichen Plätze und erst später die Gebäude entworfen wurden. Als vorbildhaft erwähnt er auch Erskines "Byker Wall" in der englischen Arbeiterstadt Newcastle-upon-Tyne: Der Architekt veränderte in den 70er-Jahren eine abweisende Großsiedlung, die als mehrgeschossige Wand gegen die Nordwinde errichtet wurde. Erskine, der im ständigen Austausch mit den Bewohnern stand, verwandelte die Innenseite des Bandwurm-Gebäudes in Laubengänge, Brücken und Gärten, kurz: in Treffpunkte für die Siedlungsgemeinschaft.

Jan Gehl möchte an diese Projekte anknüpfen. Sein Ideal ist die mediterrane, an Nachbarschaften ausgerichtete Siedlung. Davon lässt er sich leiten, gleichgültig ob er in einer skandinavischen Kleinstadt oder in New York arbeitet. Dazu passen die Planungsideale, die Gehl mit Jane Jacobs und Ralph Erskine teilt: Entschleunigung, Fußläufigkeit, Klein-Maßstäblichkeit und viel Stadtgrün. Das Ziel: Die großen Metropolen in kleine, übersichtliche Nachbarschaften auflösen.

Frage: Die funktionalistische Architektur entstand in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts, um Wohnungen mit mehr Licht, Luft und Sonne zu bauen. Mit einem Wort: eine Wohnungsarchitektur mit mehr Hygiene. Sie kritisieren aber, die modernen Architekten hätten sich zu wenig um die psychologischen und sozialen Aspekte des Bauens gekümmert, zu wenig um die gute Gestaltung des öffentlichen Raums. Was ist denn "gute Architektur"?

Gehl: "Gute Architektur geht nicht in Gestalt auf, sie vermittelt zwischen Leben und Gestalt. Sie ist das Dazwischen von Leben und Gestalt. Gute Architektur zielt darauf ab, das Leben zu unterstützen. Nur wenn das gelingt, kann es gute Städte und gute Architektur geben. Die Planungs- und Architekturkultur wurde sehr, sehr lange einseitig ausgerichtet, da man sich vornehmlich auf die Gestalt konzentrierte. Das war ein gravierendes Missverständnis. Denn viele Architekten folgten der Maxime: Wer gestaltet die verrückteste Form, das aufregendste Turmgebäude oder den höchsten Skyscraper. Aber letztendlich kommt es auf das Leben in und zwischen den Gebäuden an. Denn das ist entscheidend für die Lebensqualität des Homo sapiens."

Frage: Ihre Vorstellungen von einer menschengerechten Stadtplanung haben Sie anfangs als Architekturprofessor propagiert. Erst sehr viel später haben Sie sich als Architekt selbstständig gemacht. Gleichgültig ob Sie als Lehrer oder als Architekt tätig waren - Ihren Prinzipien sind Sie offenbar treu geblieben. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Studenten und Auftraggebern?

Jan Gehl: Anfangs untersuchten wir, wie sich die Menschen im öffentlichen Raum bewegen. Danach bot mir die Architekturfakultät an, eine Dissertation zu schreiben über das Thema "Wie Menschen den öffentlichen Raum nutzen". Danach arbeitete ich 40 Jahre lang als Hochschullehrer und Leiter der Abteilung für Stadtplanung. In dieser Zeit unterrichtete ich an vielen Universitäten als Gastprofessor: In Berkeley, Australien, Toronto und Edinburgh. Ich war sogar in der DDR. Besonders gut in Erinnerung habe ich meinen Lehraufenthalt 1985 an der Universität Dresden. Auch andere dänische Architekten bekamen damals das Angebot, im Rahmen des Akademischen Kulturaustauschs für einige Monate in Dresden zu unterrichten. Das Problem war nur: Es meldete sich niemand, der in die DDR gehen wollte. Aber ihr Interesse an einem an menschlichen Bedürfnissen orientierten Städtebau war da. Die Studenten waren erstaunt, ich erlebte ein zuvor nicht gekanntes Interesse an diesen Ideen - Stadtplanung anstelle ihrer "Plan-Ökonomie". Für mich war das eine sehr spannende Zeit in der DDR - das dürfen Sie mir glauben.

Frage: Sie waren ja schon fast im Rentenalter, als Sie die Seiten wechselten - vom Uniprofessor zum frei schaffenden Architekten.

Gehl: Nachdem ich 40 Jahre lang an der Universität unterrichtet hatte, gründete ich im Jahre 2000 mit 63 Jahren das Architekturbüro Gehl Architects. Ich wollte der Theorie den Rücken kehren und mich der Praxis zuwenden. Dabei machte ich die Erfahrung, dass es viele Städte gibt, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollten. Wir begannen damals mit zwei Leuten, heute sind wir 50, und gerade haben wir Büros in New York und San Francisco eröffnet. Es gibt ein enormes Interesse an bürgerorientierter Stadtplanung. Die Zeit der modernistischen Stadtplaner, die auf Solitäre setzen, oder der Verkehrsstrategen, die nur an autogerechte Stadt denken, ist vorbei. Denn sie haben nichts dazu beigetragen, die Urbanität in den Städten zu verbessern.

Jan Gehl erzählt von seiner Doktorarbeit "Life between Buildings", die in den 60er-Jahren das erste Mal erschien und seither in 25 Sprachen - zuletzt auch auf Deutsch - veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit interessiert sich Gehl nicht für die gebaute Masse, sondern vielmehr für das, was sich "zwischen den Häusern" abspielt. Und das waren im Grunde nicht-kalkulierbare Bewegungsströme von Menschen, die dem städtischen Umfeld allererst Leben einflößen. Das Improvisierte und Nicht-Geplante, eben das "Leben zwischen den Häusern" spielte in den stadtplanerischen Überlegungen von Jan Gehl von Beginn an eine zentrale Rolle. Eine am Menschen orientierte Stadtplanung bedeutet für den dänischen Architekten: Den Bewegungsspielraum der Menschen im öffentlichen Raum erhöhen, das öffentliche Nahverkehrsnetz verbessern, Anreize für vermehrte Nutzung von Fahrrädern schaffen und - entsprechend - die Dominanz des Autoverkehrs einschränken. In einem Wort: "grüne Mobilität" durchsetzen.

Frage: Herr Gehl, Sie sind mittlerweile 79 Jahre alt. Trotzdem gelten Sie unter Ihren Kollegen als regelrechter Jetset-Star. Über zu wenig Arbeit können Sie sich nicht beklagen. Wie beurteilen Sie denn Ihr stadtplanerisches Engagement in so vielen Ländern und Städten, zwischen Grönland und Neuseeland?

Gehl: "Wir machen keine Entwürfe, wir untersuchen, wie sich die Verhältnisse in den Städten und die Lebensbedingungen der Bürger verbessern lassen. Ich habe wiederholt in zahlreichen australischen und neuseeländischen Städten gearbeitet. Ebenfalls in europäischen Städten, beispielsweise in London. In New York habe ich die Stadtverwaltung beraten und empfohlen, den Broadway für den Autoverkehr zu sperren. Nachdem der Times Square geschlossen worden war, stellte man einen Landschaftsarchitekten ein, weil es darauf ankam, eine Straße ohne Autoverkehr zu schaffen. Vor dieser Maßnahme sagten viele, der Times Square ist alles andere als ein Platz, er ist eine verdammte Straßenkreuzung mit engen Fußgängerwegen. Tatsächlich bestand der Times Square lediglich aus zehn Prozent Fußgängerwegen, obwohl 90 Prozent der Nutzer Fußgänger waren. Aus diesem Grund entschieden wir, den Raum für die Fußgänger zu erweitern, und wir beschlossen, den Broadway an vier oder fünf Teilstücken zu schließen. Für New York war die Maßnahme äußerst vorteilhaft, und: Sie machen weiter damit."

In den Vereinigten Staaten verriet Jan Gehl des öfteren seine Sympathie für den amerikanischen "New Urbanism" - für jene Nostalgiker, die im Ferienparadies Florida verwinkelte Straßengrundrisse mit kleinen Grünflächen anlegen, schnucklige Häuschen im verspielt postmodernen Stil bauen und jede Form von städtischer Dichte verabscheuen. Dieses Getto der Superreichen ist das Gegenbild vom "Delirious New York" des Rotterdamer Architekten Rem Koolhaas - eine Metropole mit hemmungsloser Dichte, nahezu endlosen Höhenmetern, Großstadtgewimmel und - das vergisst Jan Gehl geflissentlich - dem großartigen Central Park. Dieser von Frederick Olmsted vor nahezu 150 Jahren ins Großstadtdickicht Manhattans verpflanzte Park - ein über vier Kilometer langes grünes Band - funktioniert bis heute. Und zwar bestens. Er ist ein Paradebeispiel anti-idyllischer Stadtplanung. Dagegen das Gehlsche Motto: Schafft viele kleine Oasen in der Steinwüste! Das eine ist das Manhattan-Modell, das andere das Barcelona-Modell.

Frage: Da Sie an derart vielen Orten auf der Welt tätig sind, werden Sie doch bestimmt genau überlegen, welchen Auftraggeber Sie akzeptieren und welchen nicht. Für die meisten erfolgreichen Architekten macht es keinen großen Unterschied, ob sie in Deutschland, Russland oder China bauen. Gibt es für Sie eine Ethik der Architektur?

Gehl: "Ich habe in Seattle, Mexico City, São Paulo und Schanghai gearbeitet, desgleichen in Moskau und neuerdings in Sankt Petersburg, Kapstadt und in den Golfstaaten. Allerdings haben wir entschieden, keine Aufträge aus Dubai anzunehmen. Wir schauen uns Aufträge und Auftraggeber genau an. Wenn wir zu der Überzeugung gelangen, nicht dazu beitragen zu können, die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern, lehnen wir ab.

Kürzlich haben wir die Hauptverkehrsstraße in Moskau neu gestaltet. Den Bürgermeister konnte ich davon überzeugen, dass es dem Stadtbild schadet, Autos auf dem Bürgersteig zu parken. Anderthalb Jahre später geschah das Wunder von Moskau: Plötzlich waren die Autos verschwunden, überall standen Bänke, hier und da gab es Grünstreifen und die Werbeflächen waren entfernt. Das zeigt, dass ein Wille vorhanden ist, eine bürgerfreundliche Stadtpolitik durchzusetzen."

Frage: Sie haben geschrieben, dass Städte, um lebendig zu sein, "Einladungen" an den Bürger richten müssen - in Gestalt von öffentlichen Plätzen, Parks, Fußgängerzonen oder Café-Terrassen. Stimmt es, dass Ihr Vorbild die mediterrane Stadt mit den kleinteiligen, kompakten, lebendigen Vierteln ist? Ist nicht in dieser Hinsicht für Sie Barcelona das Vorbild einer europäischen und kompakten Stadt?

Gehl: "Die Erneuerung Barcelonas begann nach dem Ende des Franco-Regimes. Ebenso wie unter den meisten anderen Diktaturen war es auch unter Franco schwierig, wenn sich mehr als zwei Leute in der Öffentlichkeit treffen wollten. Erst nachdem Franco gestorben war, kam die Freiheit wieder. Die Stadtverwaltung entschied daraufhin, in der gesamten Stadt 200 Parks und Plätze anzulegen. Jedes Stadtviertel sollte über einen gut gestalteten, modernen Park verfügen, wo die Menschen ihre bürgerlichen Freiheiten ausüben können. Das war für eine relativ arme Stadt wie Barcelona ein erfolgreiches Projekt, denn Plätze und Parks sind preiswerter als viele andere Baumaßnahmen. Aber das demokratische Argument war ausschlaggebend: Sie sollten die Identifikation mit der Stadt und die Lebensqualität verbessern. Barcelonas Stadtpolitik des öffentlichen Raums zählt tatsächlich zu den wichtigsten Planungsprojekten in der Geschichte. Für uns in Dänemark ist Barcelona ein großartiges Labor für Städtebau und öffentlichen Raum - denken Sie nur an die vielen unterschiedlichen Architekten, die zahllose öffentliche Räume gestaltet haben."

Wenn Jan Gehl über gewonnene Lebensqualität spricht, dann vergisst er nicht, seine Erfolge zu erwähnen, die er in den letzten 20 Jahren im australischen Melbourne erzielen konnte. Anfang der 80er-Jahre, erzählt er, sei Melbournes City noch ein "willkürliches Sammelsurium von Bürogebäuden und Hochhäusern gewesen - leblos und nutzlos." Einheimische tauften die City "Donut", weil sich im Innern gähnende Leere ausbreitete. Die Wende kam 1985, als sich die Stadtverwaltung zu einem umfassenden Stadterneuerungsprogramm durchrang, um Melbournes Downtown für drei Millionen Einwohner zu einem lebendigen Anziehungspunkt zu machen. Einige Jahre später begann der dänische Architekt, die Bewegungsmuster der Passanten und die städtebaulichen Verhältnisse eingehend zu untersuchen. Zehn Jahre lang dauerte die bauliche Umgestaltung des "Donut" Melbourne. 2004, nachdem der Umbau beendet war, hatte sich die Anzahl der Wohneinheiten verzehnfacht, es entstanden Kunstzentren, neue Plätze, kleine Arkaden, Gassen und Promenaden mit Freizeitangeboten. Der ökologische Stadtumbau führte schließlich dazu, dass jährlich 500 neue Bäume angepflanzt werden.

Auch in der Heimat ist Jan Gehl seiner "Vision einer lebendigen, sicheren, nachhaltigen und gesunden Stadt" sehr nahe gekommen. In den frühen 1960er-Jahren - in einer Zeit, als in Deutschland die "autogerechte Stadt" noch als unhinterfragtes Dogma galt - begann man in Kopenhagen, Autoverkehr und Parkplätze in der Innenstadt zu reduzieren. Beispielsweise wurde der Strøget, die beliebte historische Hauptstraße, bereits 1962 in eine Fußgängerzone umgewandelt. Seit dieser Zeit ist die Anzahl autofreier Zonen in der dänischen Hauptstadt um das Siebenfache gestiegen.

Frage: In Ihrer Heimatstadt Kopenhagen sind Sie seit den 60er-Jahren tätig. Aber auch in zahlreichen außereuropäischen Städten waren Sie als Planer jahrelang beschäftigt. In welchen dieser Städte konnten Sie Ihr Planungskonzept am nachhaltigsten durchsetzen?

Gehl: "Kopenhagen und Melbourne haben weltweit die bürgerfreundlichste Stadtpolitik durchgesetzt. Kopenhagen nimmt eine Pionierstellung ein, denn hier haben wir die Schließung ganzer Straßenzüge durchgesetzt. Ebenso haben wir in Kopenhagen erstmals untersucht, wie sich der Verkehr auf das Verhalten der Menschen auswirkt. Bereits 2009 beschloss die Stadtverwaltung, Kopenhagen zu einer Stadt der Fahrradfahrer zu machen. Diese Stadtpolitik hatte einen großen Einfluss auf die Landespolitik Dänemarks. Denn es hat sich herausgestellt, dass die Leute des übermächtigen Autoverkehrs und der Auswirkungen moderner Stadtplanung überdrüssig sind. Sie möchten am liebsten, dass sich Straßen und Plätze in kulturelle Kommunikationsräume verwandeln. Aus diesem allgemeinen Willen heraus entstand in Dänemark ein Paradigmenwechsel. Kopenhagen ist dafür das beste Beispiel. Denn wir wollen alle in einer Stadt leben, die lebenswert, nachhaltig und gesund ist."

Das ist die Vision des Jan Gehl: "Eine lebendige, sichere, nachhaltige und gesunde Stadt". Mit dieser Vision im Koffer reist er als Vertreter der menschenfreundlichen Wahrheit von Stadt zu Stadt. Zwischen New York und Melbourne stellt er den Bürgermeistern Konzepte vor, wie sie ihre Städte von den Krankheiten dieser Zeit befreien könnten.

Es gibt vielleicht andere, die diese Wahrheiten bereits früher ausgesprochen haben, wenn sie auch nicht so populär damit geworden sind. Bleibt zu hoffen, dass Jan Gehls menschenfreundliche Utopien darüber stehen, ohne die reale Stadt mit ihren Widersprüchen zu vergessen.