Andre Geim: "Ein paar Striche mit dem Bleistift. Das Graphit aus der Mine reibt sich aufs Papier. Schicht für Schicht. Würde man die Striche auf dem Papier mit einem Supermikroskop inspizieren – man könnte es sehen: Graphen. Doch 500 Jahre lang blieb es unentdeckt."

2004 - In Manchester entdecken die Physiker Andre Geim und Konstantin Novoselov ein neues Material.

Daniel Neumaier: "Erstmals ein zweidimensionales Material."

Sie nennen es Graphen. Eine Schicht aus Kohlenstoff, nur ein einzige Atomlage dünn. Dünner geht es nicht.

Georg Düsberg: "Bis 2005 glaubte man praktisch, dass so ein Material gar nicht existieren kann."

Seine Eigenschaften elektrisieren die Fachwelt. Rasch wird klar: Graphen reißt Rekorde in verschiedenen Disziplinen.

Neumaier: "Dass es ein extrem starkes Material ist, dass es extrem reißfest ist."

Düsberg: "Diese extrem hohen Leitfähigkeiten."

Xinliang Feng: "Electronic properties are certainly the most interesting one."

Hirsch: "Hochleitfähiges Material, stabil, transparent und flexibel. Diese Kombination von Eigenschaften gibt es bei keiner anderer Materialklasse."

Wenige Jahre nach der Entdeckung werden Forschungsprogramme aufgelegt, in Japan, in den USA – und in China. Hier zeigt sogar die Staatsspitze Flagge: 2015 stattet Präsident Xi Jinping einem Graphen-Labor einen hochoffiziellen Besuch ab.

Feng: "China steckt nicht nur Geld in die Grundlagenforschung. In China investieren auch Wirtschaft und Industrie enorme Summen."

Europa will nicht zurückstehen. Will nicht wieder abgehängt werden wie bei den Smartphones, den Tablets und beim Internet, wo andere das große Geschäft machen.

2013 startet die EU-Kommission das Graphen-Flaggschiff-Programm. Der Etat: eine Milliarde Euro, verteilt über zehn Jahre.

Neumaier: "In dem Projekt sind sämtliche führende Gruppen aus Europa vertreten."

Es soll nicht nur die Grundlagen liefern für superschnelle Elektronik und superleichte Materialien. Es soll die Ergebnisse auch in die Werkhallen der europäischen Industrie tragen.

Europa soll profitieren von der Zufallsentdeckung

Geim: "What maybe differs me from other academics is that I easily get bored."

Er ist ein Physiker, der sich schnell langweilt.

"I’m sometimes thinking that research is not a straight road."

Der meint, dass Forschung nicht immer geradlinig läuft.

"Random experiments usually not within my area of expertise at all."

Der ab und zu seine Projekte links liegen lässt, um verrückte Dinge auszuprobieren: Andre Geim, gebürtiger Russe, heute an der Universität Manchester in England. 1997 lässt er per Magnet einen Frosch schweben. 2001 entwickelt er einen Klebstoff, inspiriert vom Gecko-Fuß. Dann, 2004, gelingt ihm der große Wurf.

"People in the labs work with graphite quite often as test material."

Geim spielt mit Graphit, in vielen Labors nichts weiter als ein Testmaterial.

"What people usually do: They put a Scotch tape on the top, peal away the Scotch tape, throw away this Scotch tape in a little bin."

Für die Reinigung des Graphits gibt es seit Jahrzehnten ein simples Rezept: Tesa aufkleben und abziehen. Der Graphit ist sauber, das schmutzige Tesa landet im Müll.

"This was done by thousands and thousands of researchers over many decades. What people didn’t realize that with this piece of Scotch tape they threw away their Nobel prizes."

Ohne es zu ahnen haben ganze Forschergenerationen einen Physiknobelpreis weggeworfen. Den sollte Andre Geim einheimsen, im Jahr 2010, gemeinsam mit seinem Kollegen Konstantin Novoselov. Die beiden waren die ersten, die den Schmutz auf dem Tesafilm genauer unter die Lupe nahmen und entdeckten, dass sich vom Graphit hauchdünne Schichten aus Kohlenstoff abgelöst hatten –Graphen, der neue Wunderstoff. Das war der Beginn des Booms. Überall auf der Welt griffen Wissenschaftler zu Graphit und Tesafilm. Heute sind sie über diese primitive Methode längst hinaus.

Druck, Gasgemisch, Timing – alles stimmen

"Wir haben das Pfeifen, weil wir uns jetzt dem hochreinen Bereich nähern, wo die Luft stark gefiltert wird und wir eine hohe Luftbewegung haben. Wir haben einen starken Luftzug, weil der Wind hier entlangpfeift."

Die AMO GmbH, eine Firma auf dem Campus der RWTH Aachen. Der Physiker Daniel Schneider steht vor der Schleuse eines Reinraums.

Wer hier rein will, muss sich in einen Ganzkörper-Overall zwängen, Überschuhe anziehen und ein Haarnetz aufsetzen. Fürs Personal ein höchst lästiges Prozedere – und das nicht nur einmal am Tag.

"Keine Ahnung – sechs- bis zehnmal vielleicht."

Jedes Mal der krönende Abschluss: eine Dusche aus Druckluft.

"Wir werden jetzt von allen Seiten mit etwas Wind beschossen, damit sich die kleinsten Partikel entfernen. Das ist relativ eng, so wie in der Duschkabine, voll verglast."

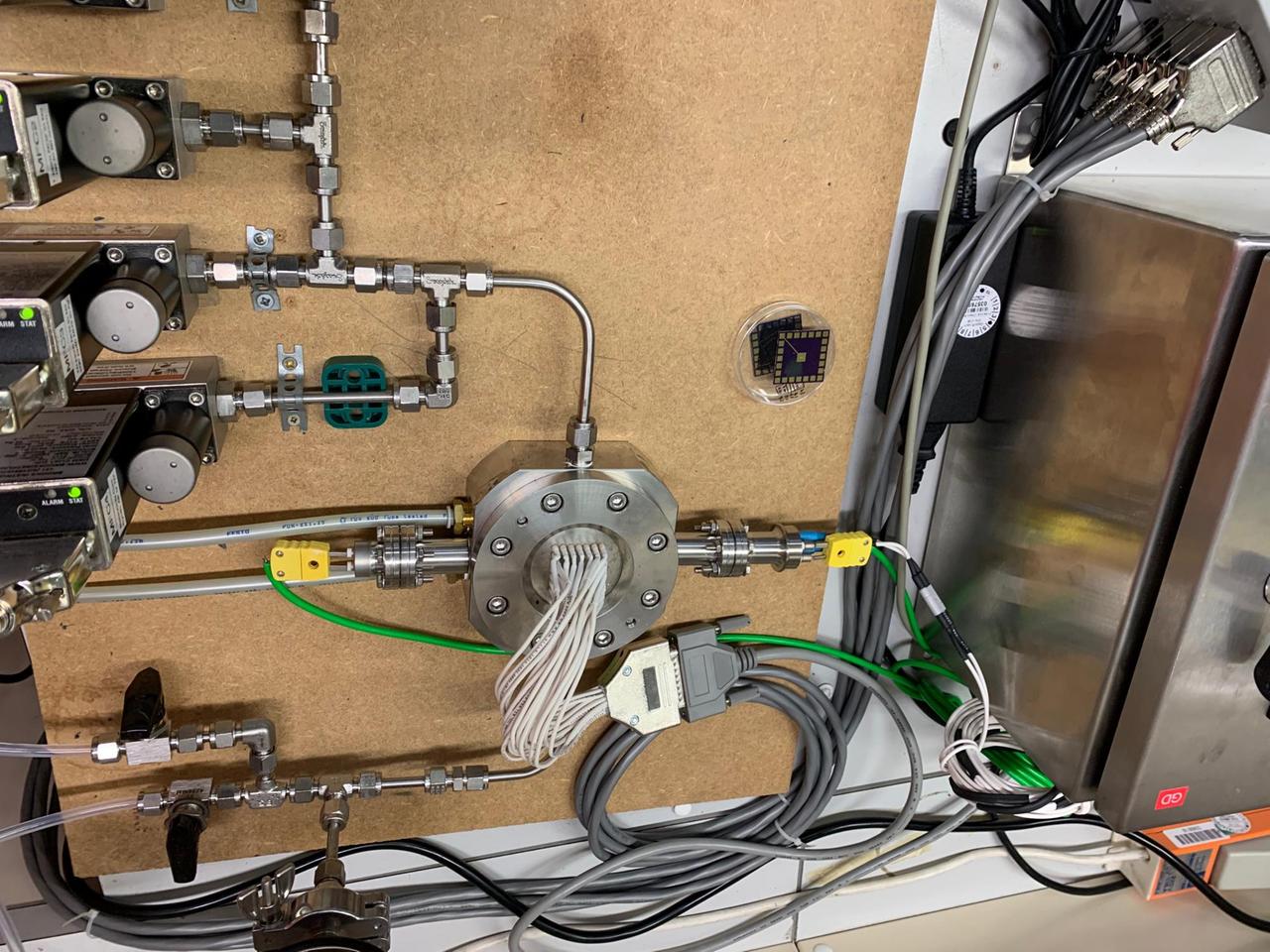

Im Reinraum steuert Schneider eine Spezialanlage an – eine luftleer gepumpte Kammer aus Edelstahl, ein Spezialreaktor für die Herstellung von Graphen höchster Qualität. Dann zeigt Schneider auf eine Kupferfolie, hochrein und kreisrund.

"Etwas größer als eine CD."

Die Kupfer-CD wird in die Vakuumkammer geschleust und auf annähernd 1000 Grad geheizt. Gleichzeitig strömen kohlenstoffhaltige Gase in die Kammer, zum Beispiel Methan.

"Mit der richtigen Gas- und Druckkombination und der Zeit von nur wenigen Minuten erreicht man ein Wachstum auf der Kupferfolie von einzelnen Kohlenstoffatomen, sodass man Graphen erzeugen kann."

Druck, Gasgemisch, Timing – alles muss präzise stimmen. Nur dann lagert sich genau eine Lage Kohlenstoff auf dem Kupfer ab. Eine hauchdünne Schicht, hochtransparent und praktisch unsichtbar.

"Von dieser Folie muss dann Graphen übertragen werden, indem man diese hauchfeine Graphen-Lage mit einem Lack schützt. Dann kann das Kupfer weggeätzt werden."

Dabei schwimmt das Graphen mitsamt Schutzlack in einer Flüssigkeit. Jetzt kann der letzte Schritt folgen – die Übertragung auf ein Bauteil, das die Forscher mit Graphen beschichten und anschließend testen wollen.

"Man nimmt das Zielsubstrat, vielleicht eine Folie, fischt es aus diesem Bad und lässt es dann trocknen. Und kann diese Transportschicht in Aceton – Aceton ist ja auch in Nagellackentferner – einfach entfernen und hat dann nur noch Graphen auf dieser Folie drauf."

Eine aufwändige, und teure Methode. Doch damit lässt sich Graphen heute standardmäßig im Labor herstellen, zuverlässig und in bester Qualität.

"Was früher wirklich aus einem Graphitstift mittels Tesa getrennt wurde, können wir jetzt äußerst präzise in einem Reaktor aufwachsen, dass wir jedes Mal exakt eine Monolage Graphen bekommen."

Zukunftsfelder für das Wundermaterial

Techniken wie diese braucht es, um die Hoffnungen zu erfüllen, die auf dem Wundermaterial lasten. Hoffnungen auf Milliardenmärkte, Arbeitsplätze, Disruption.

Reiß: "Elektroden für Batterien."

Düsberg: "Komposit-Materialien."

Feng: "Energy storage, energy conversion."

Reiß: "Rotorblätter für Windkraftwerke, Armaturenbestandteile in Fahrzeugen."

Düsberg: "Infrarotsensoren und andere Photodioden."

Feng: "Catalysis, medical applications."

Reiß: "Biomedizinische Anwendungen."

Einsatzfeld 1: Mobilfunk und autonome Autos

"Bei Graphen haben wir erstmals ein zweidimensionales Material. Und das liefert komplett neue Eigenschaften im Vergleich zu etablierten Materialien."

Ebenso wie Daniel Schneider arbeitet Daniel Neumaier bei AMO in Aachen, einem der mehr als 150 Flaggschiff-Partner.

"Wir haben 2006 angefangen mit der Graphenforschung. Die erste Idee war natürlich: Schauen wir mal, ob man da einen neuen Siliziumtransistor bauen kann. Das wurde natürlich nichts, weil das kein Halbleiter ist."

Eine erste Enttäuschung. Schnell war klar: Graphen taugt nicht als Grundstoff für Mikroprozessoren, zumindest nicht ohne weiteres. Doch dann sahen sich die Forscher weiter um.

"Nächste Idee war Optoelektronik. Die haben wir uns näher angeschaut. Und hier sind wir dann doch relativ schnell dahintergekommen, dass das ein vielversprechendes Themenfeld ist."

Optoelektronik: Das bedeutet, dass Graphen Licht in elektrische Signale umwandeln kann, und zwar effizient und extrem schnell.

"Braucht man für Datenkommunikation, also Glasfasernetze. Der Vorteil von Graphen ist, dass wir eine Technologie haben, die sehr schnelle Reaktionszeiten ermöglicht. Da können wir jenseits von 50 Gigabit pro Sekunde Daten empfangen. Da passen dann mehr Daten durch die gleiche Glasfaser durch."

Neumaiers Firma tüftelt an den Prototypen dieser Detektorchips – und hofft, dass sich die Technologie in ein paar Jahren kommerzialisieren lässt. Ebenso wie eine weitere Idee: Graphen als Kamerachip für Nachtsichtgeräte.

"10.000 bis 15.000 kostet so ein Kameramodul, wenn’s eine vernünftige Qualität haben kann. Hier kommt man mit Graphen deutlich runter. Die Herstellung ist deutlich einfacher und es gibt etablierte Produktionslinien dafür. Infrarotkameras könnten in den nächsten zwei Jahren realistisch auf den Markt kommen. Für Nachtsichtgeräte, z.B. autonomes Fahren."

Einsatzfeld 2: Hochempfindliche Sensoren

"Das ist das Sensorlabor für Gas-Sensorik."

Die Bundeswehr-Universität München. Am Institut für Physik steht Prof. Georg Düsberg in einem kleinen Raum mit eher unscheinbaren Gerätschaften. Für die Experimente hier muss Düsberg mit einer besonderen Art von Luft arbeiten.

"Synthetische Luft. Müssen wir nehmen, um definierte Verhältnisse zu haben, weil in der normalen Atemluft alle möglichen Stoffe drin sind und auch Wasser."

Die Forscher trennen Luft in ihre Bestandteile, um sie dann wieder zusammenzusetzen – ohne Verunreinigungen und mit definiertem Gehalt an Sauerstoff, Stickstoff und Wasser.

"Hört sich verrückt an. Muss man aber machen, wenn man Sensorik machen will. Wir machen zum Beispiel NO2-Sensoren, also das berühmte Dieselgas. Wir wollen das messen, also müssen wir sehr saubere Luft als Grundlage nehmen und dann das hinzufügen unter kontrollierten Bedingungen."

Düsberg zeigt auf einen Messbehälter groß wie eine Hautcreme-Dose. Daneben liegt ein Chip mit einem winzigen Quadrat in der Mitte. Es ist kein Graphen, sondern ein anderes 2D-Material namens Platin-Diselenid. Mittlerweile nämlich lassen sich auch diverse Verwandte von Graphen herstellen, ultradünne Schichten etwa aus Phosphor oder aus Platin und Selen. Auch sie zeigen interessante Eigenschaften – in mancher Hinsicht sogar bessere als Graphen.

"Im Falle von Platin-Diselenid wissen wir, dass es sehr empfindlich auf Stickoxide reagiert. Und da haben wir hier Sensoren gebaut, die sehr schnell, in wenigen Sekunden, auf Stickoxide reagieren. Das ist eine Sache, die man gerne in der Forschung vergisst, dass man ja auch sehr schnell wissen möchte, wenn es um giftige Gase geht. Dann möchte man ja nicht fünf Minuten warten und schon tot unterm Tisch liegen, bevor der Sensor das auch merkt."

Unter 10 Millionen Luftmolekülen kann der Sensor ein einziges Stickoxid-Molekül aufspüren. Und er ist deutlich kleiner als heutige Messfühler.

"Man könnte sich vorstellen: Können wir das auch gleich im Auspuff einbauen, um das dann immer direkt zu kontrollieren."

Ein ähnliches Projekt: ein CO2-Sensor auf 2D-Basis. Mögliches Einsatzfeld:

"Wenn die Konzentration des CO2 ansteigt, kriegt man sehr schnell Müdigkeitserscheinungen. In Fahrgastzellen von Lkws – die haben die Klimaanlage an, atmen da schön rein und werden müde. Wenn man das kontrollieren kann, könnte der Sensor piepsen und sagen: Du musst jetzt mal lüften. Dasselbe gilt natürlich für Büroräume. Überall da, wo abgeschlossene Luft ist, möchte man eigentlich den CO2-Level kontrollieren können."

Die Prototypen funktionieren, sagt Düsberg, auch Firmen sind schon an der Sache dran.

"Im Bereich der Sensorik sind wir relativ weit."

Einsatzfeld 3: Graphen für die Medizin

"Eigentlich eine relativ einfache Technik, die aber sehr effizient ist."

Uni Erlangen, das Department für Chemie und Pharmazie. Prof. Andreas Hirsch steht vor einem Ultraschallgerät. Es taucht in ein Reagenzglas ein und beschallt eine besondere Flüssigkeit – eine Dispersion aus Graphitkörnchen. Der Ultraschall hilft, dass sich der Graphit in seine Einzelschichten trennt, in Graphen. Dann folgt der nächste Schritt:

"Wir machen das Graphen heiß, indem wir zunächst Alkalimetalle dazutun. Was dabei passiert, ist, dass das Graphengitter negativ aufgeladen wird. Dadurch wird es heiß und reagiert dann von allein mit den Molekülen, die wir dazugeben."

Auf diese Moleküle kommt es an, sagt Hirsch. Sie docken an das Graphen an und können ihm zusätzliche Funktionen verleihen – Eigenschaften, die es von Haus aus gar nicht besitzt.

"Wie kann ich ein 2D-Material mit anderen Molekülen verknüpfen und damit Eigenschaftskombinationen erzielen? Also die Eigenschaften, die sowieso schon interessant sind, mit denen von anderen interessanten Stoffklassen verbinden, was die Möglichkeit eröffnen würde, ganz neue Materieformen herstellen zu können."

Funktionalisierung heißt das. Graphen lässt sich dadurch wasserlöslich machen oder mit Proteinen oder Farbstoffe spicken. Im Labor klappt das schon ziemlich gut, sagt Hirsch.

"Es geht schon in die Dutzende, wenn nicht Hunderte von Funktionalisierungen, die wir gemacht haben."

Denkbar sind auch Diagnosechips, bei denen ins Graphen verankerte Fängermoleküle nach Krebsmarkern suchen. Doch für einen Einsatz in der Klinik ist es noch zu früh. Schließlich müssen die Prototypen klinische Studien durchlaufen. Und die sind bekanntlich aufwändig und ziemlich langwierig.

Einsatzfeld 4: Elektronik der Zukunft

"Then let’s go to this direction…our group is spread in several other buildings"

Durch den Hempel-Bau der TU Dresden eilt Xinliang Feng. Er hat nicht viel Zeit, trotzdem möchte er alle seine Labors im Gebäude zeigen.

"Ok, let’s have a look at this lab. This lab is a typical chemistry lab…"

Feng ist erst 39. Dennoch hat er es bereits auf bald 500 Fachveröffentlichungen gebracht und auf Dutzende von Auszeichnungen. Vor fünf Jahren nahm der chinesische Chemiker einen Ruf der TU Dresden an. Seitdem hat er hier ein Team von mehr als 50 Leuten aufgebaut – fast schon ein eigenes Institut.

Sie tüfteln an einem Elektrodenmaterial für neue Superbatterien. An Membranen für eine hocheffiziente Meerwasser-Entsalzung. Und am Computer von Morgen. Die Basis dafür: eine besondere Form von Graphen.

"2010 haben wir Nanobänder aus Graphen entdeckt. Das gilt heute als der Durchbruch…Nanobänder kann man sich vorstellen als Streifen, die entstehen, wenn man Graphen auseinanderschneidet. Diese Streifen sind nur wenige Nanometer breit. Das Besondere: Anders als flächiges Graphen haben diese Bänder Halbleiter-Eigenschaften, verhalten sich also wie Silizium. Deshalb könnte man sie für elektronische Bauteile verwenden."

Das Verlockende: Nanobänder könnten schneller schalten als Silizium, der Grundstoff der heutigen Prozessoren. Die ersten Schritte sind getan, sagt Feng.

"2017 haben wir gemeinsam mit anderen Forschungsteams das erste elektronische Bauteil aus Nanobändern entwickelt. Das hatten wir uns lange gewünscht. Denn da sich in Graphen die Elektronen schneller bewegen als in Silizium, könnte man schnellere Elektronikbauteile bauen."

Vielleicht aber läuft den Nanobändern aus Graphen ein anderes 2D-Material den Rang ab –Molybdänsulfid. Das taugt ebenfalls als Halbleiter und damit als Basis für die Elektronik. Die Transistoren auf den heutigen Siliziumchips lassen sich nur noch bedingt verkleinern, die Technik stößt an ihre Grenzen. 2D-Materialien wie Molybdänsulfid könnten in die Bresche springen und die Miniaturisierung weiter vorantreiben.

"Einen Faktor 3 bis 5 kriegt man hin mit den Materialien,"

hofft Daniel Neumayer von der AMO GmbH.

hofft Daniel Neumayer von der AMO GmbH.

"Aber da ist noch ein langer Weg vor uns. Vor 2030 sehe ich da keine realistische Chance, dass wir einen vernünftigen Einsatz finden."

Denn: Es gibt noch grundlegende Probleme. Eines davon:

"Reproduzierbarkeit. Also das Ganze nicht nur einmal hinzubekommen, sondern milliardenfach auf einem Chip."

Vieles liegt in der Zukunft, erste Anwendungen gibt es

Sensoren, Elektronik und Medizinprodukte aus Graphen und anderen 2D-Materilaien – sie liegen noch in der Zukunft, manche näher, andere ferner. Es gibt aber auch schon Produkte zu kaufen. Tennisschläger zum Beispiel.

"You wanna win a practice session with me? Then upgrade your game with the HEAD Graphene Speed and write a review on head.com/G."

Oder Reifen fürs Mountain Bike.

"Graphene 2.0 works whether it’s hot, cold, wet or dry."

Oder Sportschuhe für Crossläufer.

"The Mudclaw 260 G with graphene grip is the ultimate shoe for the world’s toughest muddy runs."

Oder Angelruten, Sturzhelme, Skier und Fahrradrahmen. Sie bestehen nicht etwa komplett aus Graphen. Stattdessen ist ihnen der zweidimensionale Kohlenstoff als Additiv zugesetzt, als Beimischung im Prozentbereich. Dennoch soll er die mechanischen Eigenschaften verbessern, die Produkte leichter, stabiler und elastischer machen – versprechen die Hersteller.

"Ob das eher psychologisch bedingt oder tatsächlich durch Fakten nachweisbar ist, sei mal dahingestellt,"

sagt Thomas Reiß vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Bislang findet sich Graphen vor allem in Sportgeräten, wo die Kundschaft durchaus bereit ist, für etwas mehr Leistung deutlich mehr Geld zu berappen. Der Markteintritt wäre immerhin geschafft. Aber:

sagt Thomas Reiß vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Bislang findet sich Graphen vor allem in Sportgeräten, wo die Kundschaft durchaus bereit ist, für etwas mehr Leistung deutlich mehr Geld zu berappen. Der Markteintritt wäre immerhin geschafft. Aber:

"Das ist natürlich noch weit entfernt von großen Märkten, die für industrielle Anwendungen relevant wären. Dafür braucht es schon noch etwas mehr Zeit."

Das Kardinalproblem: die Herstellung. Halbwegs günstig lässt sich Graphen bislang nur in beschränkter Qualität produzieren – etwa in Form von Flocken. Dieses Graphen wird meist in pechschwarzen Lösungen und Pasten ausgeliefert und besteht oft nicht aus einer Lage Kohlenstoff, sondern aus mehreren. Für den Einsatz in Tennisschlägern und Schuhsohlen mag das reichen, aber nicht für Hightech-Anwendungen wie Elektronik und Sensorik, sagt Xinliang Feng aus Dresden.

"Für eine wirkliche Killerapplikation suchen wir noch nach einer Methode, mit der sich Graphen sowohl günstig als auch in hoher Qualität herstellen lässt."

Hochwertiges Graphen lässt sich bislang nur im Reinraum herstellen. Deshalb sucht man in Dresden nach einem günstigeren Produktionsverfahren.

"Wir haben Möglichkeiten gefunden, Graphen herzustellen, welches seine tollen Eigenschaften behält, aber trotzdem sehr gut verarbeitbar ist."

Martin Lohe vom Startup Sixonia Tech, einer Ausgründung der TU Dresden.

"Eine der größten Schwierigkeiten, die es in der Anwendung von Graphen gibt, ist zu verhindern, dass es sich einfach wieder zusammenlagert und wieder Graphit wird."

Lohe und seine Leute gehen von Graphit aus und trennen es elektrochemisch in seine Schichten auf – nichts anderes als Graphen. Ihr Trick: Während des Trennvorgangs heften sie bestimmte Moleküle an die Graphen-Schichten an. Diese dienen quasi als Abstandshalter, die ein Wiederzusammenpappen verhindern.

"Man kann bei uns schon Material kaufen. Im Moment handelt es sich allerdings eher um typische Forschungsmengen. Wir können jetzt viele Gramm pro Tag herstellen. Der nächste Schritt wird sein eine Pilotanlage zu bauen, wo wir bis zu einem Kilogramm pro Tag herstellen können. Möglichst vollautomatisiert, sodass wir das Material immer in konstanter Qualität und günstig produzieren können. Wir haben prinzipiell durchgerechnet, dass wir perspektivisch unser Graphen irgendwann mal für unter 50 Euro pro Kilogramm herstellen können."

Durchwachsene Zwischenbilanz

Und was ist aus den Erwartungen geworden, die die EU an das milliardenschwere Flaggschiff-Projekt geknüpft hat? Die waren zum Projektstart 2013 beträchtlich: Innerhalb eines Jahrzehnts sollten europäische Firmen mit Graphen und anderen 2D-Materialien einen breiten Markteintritt geschafft und sich gegenüber der Konkurrenz aus Fernost behauptet haben. Heute, nach gut der Hälfte der Laufzeit, fällt die Zwischenbilanz wohl eher durchwachsen aus.

"Viele Visionen, die sehr naiv und sehr breit waren, sind vielleicht gescheitert. Aber man kann auch sagen, sie sind präzisiert worden."

Sagt Henning Döscher vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung.

"Es ist klar geworden, dass dieser Hype ein wenig abflacht. Eine neue Idee kommt auf und wird intensiv diskutiert. Und erst erste Versuche der technischen Anwendungen decken dann auf, wie viele Probleme auf diesem Weg stehen und dass dieser Weg wesentlich ferner ist. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo ernsthafter daran gearbeitet wird, die einzelnen Hürden zu einer Industrialisierung zu überwinden."

Mit Infrarotkameras oder Gassensoren rechnet die Fachwelt in ein paar Jahren. Der einstmals größte Traum dagegen scheint geplatzt, zumindest vorerst.

"Es wurde sehr viel versprochen, dass man die nächste Generation der Computer mit Graphen bauen würde. Und da ist man doch relativ schnell ernüchtert worden,"

sagt Georg Düsberg aus München.

sagt Georg Düsberg aus München.

"Viele Versprechungen wurden da im Flagship gemacht, und die Firmen, die das umsetzen wollten, sind da eher abgesprungen. Man kann aus Graphen recht schlecht Transistoren bauen. Das ist aber am Anfang versprochen worden. Natürlich gab’s dann auch eine gewisse Ernüchterung auch aufseiten der EU."

Das Flaggschiff krankt auch unter ineffizienten Strukturen und ausufernder Bürokratie.

"Ich bekomme täglich zehn Emails von der EU-Kommission, wo ich dauernd klicken soll, dass ich dafür stimme. Man hat auch noch nie ein Projekt dieser Größe durchgeführt. Sprich: Es gibt viele Reibungsverluste."

"Die Bürokratie ist sicherlich sehr hoch – höher als die Bürokratie, die man kennt, wenn man Einzelverfahren z.B. bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft bearbeitet,"

meint Andreas Hirsch aus Erlangen.

meint Andreas Hirsch aus Erlangen.

Wenn ein Projekt zu groß wird und damit auch zu schwerfällig, kann man sich natürlich die Frage stellen, ob es sinnvoller ist, kleinere Projekte zu fördern."

Andere dagegen sehen eher die Erfolge: Zum Beispiel, dass das Flaggschiff bislang neun Startups hervorgebracht hat. Oder dass es hilft, Grundlagenforscher und Industrieleute an einen Tisch zu bringen. Die EU-Kommission aber scheint das nicht so recht zu überzeugen. Zwar läuft das Graphen-Flaggschiff weiter, ebenso wir zwei andere, das Human Brain Project sowie die Quantentechnologie. Doch im Mai ließ die EU verlauten, künftig keine neuen Flaggschiffe mehr aufzulegen und sich stattdessen auf andere Förderinstrumente zu konzentrieren.

"Jetzt schon zu versuchen, ein Gesamturteil zu fällen, ob diese Art von Initiative zielführend ist oder nicht, ist vielleicht etwas verfrüht. Aus meiner Sicht hat man da vielleicht etwas zu früh das Handtuch geworfen,"

meint Thomas Reiß aus Karlsruhe.

meint Thomas Reiß aus Karlsruhe.

"Ich würde mal behaupten: Ohne das Flagship wäre Europa nicht so gut auf der internationalen Forschungs- und Innovationslandkarte vertreten, wie es momentan der Fall ist."

Dennoch: Die Konkurrenz schläft nicht – weder in den USA noch in Asien.

"Zweidimensionale Materialien und Graphen stehen auf der Agenda der Industrieplanung in China. Entsprechend wird auch investiert. Sowohl die Quantität als auch die Qualität ist enorm."

Europa investiert eine Milliarde in 2D-Materialien, in China dürfte es ein Mehrfaches sein. Und vor allem: Chinas Konzerne geben Gas.

"Ich habe mit Vertretern der chinesischen Batterieindustrie gesprochen. Sie haben mir erzählt, dass sie Graphen bereits in ihren Batterien einsetzen, als Additiv, als geringe Beimischung. Es soll die Leistung und Haltbarkeit der Batterie erhöhen."

Ein erster Schritt nur und noch kein Durchbruch, sagt Xinliang Feng. Aber ein Indiz dafür, dass es beim Graphen dann doch wieder genauso laufen könnte wie bei manch anderer Hochtechnologie: Das große Geschäft wird in Fernost gemacht.

"China ist so stark, weil die Regierung die Forschung forciert und viel Geld in die Hand nimmt. Aber es ist vor allem auch Chinas Wirtschaft, die enorme Summen investiert. Und genau das fehlt hier in Europa und in Deutschland."