Dazu schreibt die RHEINISCHE POST aus Düsseldorf:

"Eine Woche vor der Bundestagswahl liefert die Deutsche Industrie- und Handelskammer die düsterste Konjunkturprognose aller Institute und Verbände: Die Wirtschaftsleistung werde 2025 um ein halbes Prozent schrumpfen und damit stärker als es schon 2023 und 2024 der Fall war. Damit kommt das Land in die längste Rezessionsphase der Nachkriegsgeschichte – und ihr Ende ist nicht einmal absehbar. Der Jobabbau, nicht nur in der Industrie, hat begonnen. Geradezu eine Ohrfeige für die scheidende Regierung ist der Befund, dass 60 Prozent der Betriebe und damit so viele wie noch nie in der 50-jährigen Umfrage-Historie ihr größtes Geschäftsrisiko in der Wirtschaftspolitik sehen."

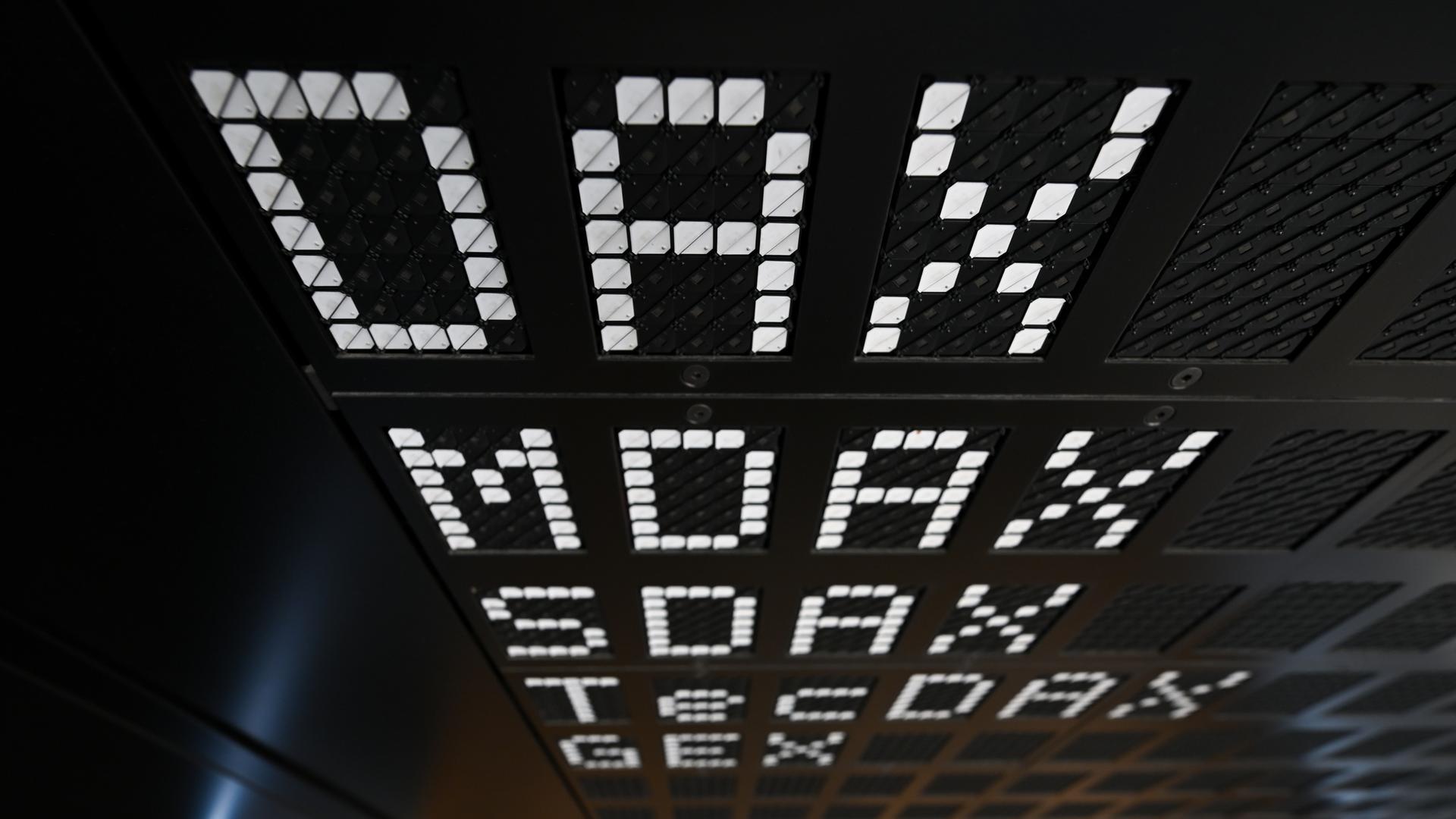

Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG blickt auf die Entwicklung des Dax:

"Der Aktienindex hat einen sehr munteren Start in das Jahr 2025 hingelegt. Mehr als ein Dutzend Rekordtage stehen schon zu Buche. Der Name Trump steht an den Börsen mehr für Hoffnung als für Angst. Er denkt in wirtschaftlichen Kategorien, in Kosten und Nutzen. Und in einer solchen Betrachtung ist für ihn ein Krieg wie in der Ukraine mit sehr hohen Kosten verbunden und ohne Nutzen. Die Berichte über das Telefonat mit Russlands Präsident Putin haben die Hoffnungen gestärkt, hier schnell zu einer Waffenruhe zu kommen. Details und Folgewirkungen sind an der Börse zweitrangig. Zunächst wurde auf der Habenseite verbucht, dass Rohstoffe wie Öl und Gas wieder billiger werden könnten. Die Nachrichten treffen auf ein grundsätzlich konstruktives Börsenumfeld, das sich von Zolldrohungen bisher nicht wirklich aus dem Tritt bringen lässt, sondern das unter dem Strich feststellt, dass die meisten Volkswirtschaften auf der Welt wachsen und sehr viel verfügbares Kapital nach lukrativen Anlagen sucht."

Die zur Mediengruppe Bayern gehörende PASSAUER NEUE PRESSE kommentiert die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen:

"Sie wird kleiner – das ist eine schöne Nachricht. Sie zeigt aber eher den Wandel der gesellschaftlichen Realität als eine vermeintlich schwer ausrottbare institutionelle Geschlechterdiskriminierung auf einem chauvinistischen Arbeitsmarkt. Denn selbstverständlich verdienen Frauen im konkreten Fall nicht einfach 16 Prozent weniger, wie die neuen Zahlen suggerieren. Unterschiedliche Erwerbsbiografien machen den Unterschied. Frauen entscheiden sich statistisch für andere, womöglich schlechter bezahlte Berufe, sie arbeiten häufiger in Teilzeit und insgesamt weniger Jahre – und sie bekommen Kinder. Das kann sich – bis auf letzteres – ändern. Und das tut es. Immer mehr Väter gehen in Elternzeit. Mehr Frauen entscheiden sich für hochqualifizierte Jobs und übernehmen Führungspositionen."