Dieser Beitrag ist Teil der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt "Global vernetzt: Spionage, Sabotage und das 5G-Mobilfunk-Geschäft".

Die komplette Sendung können Sie hier nachhören.

Die komplette Sendung können Sie hier nachhören.

Der digitale Erstschlag fand 1982 statt. An der Chelyabinsk-Pipeline in Russland explodierte eine Verdichterstation. Die Sprengkraft soll knapp vier Kilotonnen TNT gehabt haben. Unzulässige Steuerbefehle hatten dafür gesorgt, dass Ventile geschlossen wurden. Dadurch erhöhte sich der Druck in der Pipeline. Die Stahlrohre hielten dem Druck nicht mehr stand und zerbarsten. Für den Informatiker und IT-Sicherheitsexperten Professor Hartmut Pohl war die digitale Bombe ein Novum:

"1982, ganz erstaunlich. Da gehen Überlegungen, da geht Technik voraus, ich würde sagen, mindestens fünf Jahre, bis jemand verstanden hat, wie diese Kompressorstation zur Explosion gebracht wurde."

Startschuss zum digitalen Wettrüsten

Chelyabinsk war der Ausgangspunkt für einen weltweiten digitalen Rüstungswettlauf. Der ersten KGB-Hauptverwaltung wurde eine Schule für digitale Spionage angegliedert. Die dort ausgebildeten Netzspione beschafften Nutzer-IDs und Passwörter, Quellcodes von Software und digitale Schlüssel, um chiffrierte Nachrichten des amerikanischen Militärs im Klartext lesen zu können. Sie spielten auch beim spektakulären KGB-Hack um Karl Koch und Markus Hess eine wesentliche Rolle. 1986 bis 1990 fanden etliche Einbrüche in westliche Computersysteme statt. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die digitale Spionagetätigkeit von der KGB-Residentur in Ost-Berlin aus koordiniert wurde. Harmut Pohl:

"Man muss folgendes sehen: Wenn da ein IT-technisch versierter Mitarbeiter des KGB, der Russen, in der Botschaft in Berlin stationiert war, dann müssen die seit Jahren wissen, in dem Bereich Netze sind Informationen zu holen. Das heißt wir können davon ausgehen, da war nicht nur ein Mitarbeiter in Ostberlin stationiert. Da wird einer zusätzlich installiert worden sein in Wien. Da muss einer in Paris sitzen. Da muss einer in London sitzen. Da muss einer in Washington sitzen, ja."

Software, Hardware, Sicherheitslücke

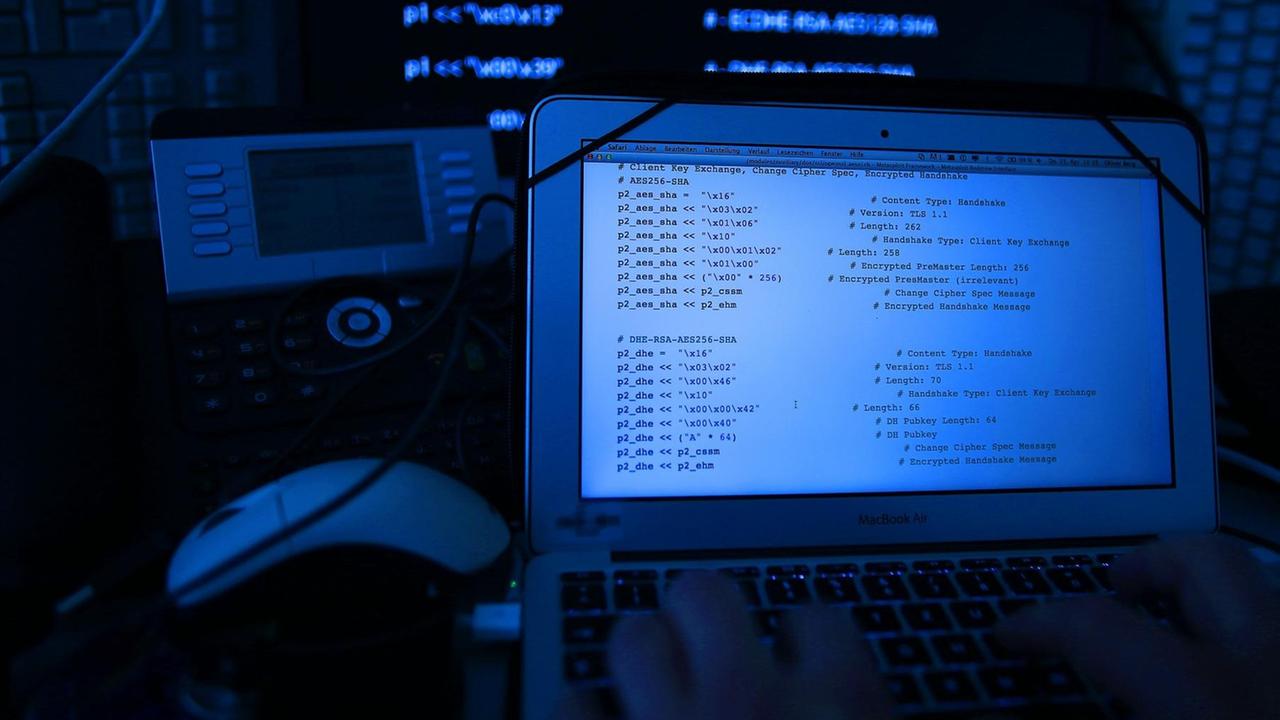

Das Ende des Kalten Krieges in den 1990er-Jahren bedeutete allerdings keineswegs das Ende der digitalen Spionage und Manipulation. Im Gegenteil, das Geschäft weitete sich aus. Die Nachrichtendienste Chinas, Nordkoreas und Israels manipulierten Virenscanner, missbrauchten Smartphones als Wanze, übernahmen Router, hackten Software für die Motorsteuerung und legten Notstromaggregate lahm. Und mit den Möglichkeiten stieg auch der Aufwand. Allein für Stuxnet, einen Computerwurm, der bis 2010 iranische Atomanlagen sabotierte, soll die amerikanische Regierung 50 Millionen Dollar investiert haben. Alle diese Angriffsprogramme und Spionagetools hatten eins gemeinsam: Sie nutzten Sicherheitslücken aus. Und solche Sicherheitslücken gibt es nicht nur haufenweise in der Software, also den Computerprogrammen, sondern auch in der Hardware. Matthias Deeg, Hardwareexperte bei der Tübinger Sicherheitsberatung Syss GmbH beschreibt das grundlegende Problem so:

"Wer die Hardware kontrolliert, d.h. die unterste Abstraktionsschicht, wenn man so will, von Systemen, der kontrolliert natürlich alle darüber liegenden Schichten. So bildlich betrachtet! Und deswegen sind natürlich auch Angriffe direkt gegen Hardware besonders spannend."

Internet-Spionage und digitale Sabotage: Nachrichtendienste und Militärs verfügen über ganze Arsenale solcher digitalen Waffen und Spähwerkzeuge.