"Überlastete Gesundheitsämter."

"Die rasant steigenden Corona-Zahlen machen den Gesundheitsämtern zu schaffen."

"Viele Gesundheitsämter schaffen es derzeit nicht mehr, alle Infektionsketten nachzuverfolgen."

"Nichts ist im Moment so wichtig, wie die Kontakte derer nachvollziehen zu können, die sich mit Corona angesteckt haben."

"Es fehlt an Personal und einer zeitgemäßen Ausrüstung."

"Viele sind überlastet, kommen mit dem Nachverfolgen aller Einzelkontakte von Infizierten nicht nach."

"Die rasant steigenden Corona-Zahlen machen den Gesundheitsämtern zu schaffen."

"Viele Gesundheitsämter schaffen es derzeit nicht mehr, alle Infektionsketten nachzuverfolgen."

"Nichts ist im Moment so wichtig, wie die Kontakte derer nachvollziehen zu können, die sich mit Corona angesteckt haben."

"Es fehlt an Personal und einer zeitgemäßen Ausrüstung."

"Viele sind überlastet, kommen mit dem Nachverfolgen aller Einzelkontakte von Infizierten nicht nach."

Solche Nachrichten sind wir auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle gewohnt. Oktober 2020 - die Pandemie ist damals acht Monate alt. Gesundheitsämter verschicken Faxe und pflegen Excel-Tabellen. Kein Wunder, dass sie an ihre Grenzen stoßen.

Heute, nach 17 Monaten Pandemie, hat sich einiges getan, digital. Somit können wir entspannt auf die steigende Kurve der Neuinfektionen schauen – Oder doch nicht? Dagmar Starke von der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf: "Das ist eine Frage, die kann man nicht pauschal beantworten. Jetzt haben wir die vierte Welle. Und ich habe große Sorge, dass eben die Gesundheitsämter es nicht schaffen, die Infektionsketten nachzuverfolgen."

Ein Netzwerk-Modell mit geschätzten Zahlen

Schon wieder. Klar, es gab schon Erfolge bei der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes während der Pandemie – aber es gab eben auch viele vertane Chancen. Wenn man verstehen will, was da los ist, sollte man drei Dinge wissen: Erstens: Was für ein Potenzial in der Digitalisierung steckt. Zweitens: Dass es eine Sache ist, Software zu entwerfen, um dieses Potential zu entfesseln, und eine ganz andere Sache, diese Software im Gesundheitsdienst einzuführen. Und drittens: Wie dieser Gesundheitsdienst überhaupt aussah, als die Pandemie auf Deutschland traf.

Eine Idee davon bekommt, wer sich das Netzwerk des öffentlichen Gesundheitsdienstes anschaut. Dafür gibt es auf einer Internetseite ein Modell. Es besteht aus 22 Punkten. Sie sind teilweise miteinander verbunden. Das sind die Akteure. Von der Bevölkerung über Ärzte und Labore bis hin europäische Seuchenbehörde ECDC sind alle dabei. Und mitten drin die Gesundheitsämter.

"Dieses Netzwerk… das sind geschätzte Zahlen. Als große wissenschaftliche Studie fände ich das super, wenn man diese Zahlen wirklich erheben könnte." Jakob Schumacher leitet die Arbeitsgruppe Digitalisierung beim Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst. Er hat das Netzwerk entworfen. Was er mit Schätzung meint: Die Nähe der einzelnen Akteure zueinander, also der Punkte im Netz, zeigt, wie oft sie Kontakt haben. Im Klartext: Zwischen Punkten, die eng beieinanderstehen, laufen die Drähte heiß. Hier liegen die neuralgischen Verbindungen im Gesundheitswesen.

"Und da bestreiten wir das meiste mit Methoden, die es auch schon vor 20 Jahren gab. Und natürlich kann man daraus lernen. Das könnte man besser machen heutzutage." Besonders eng beieinander liegen auf dem Modell Gesundheitsämter und die Bevölkerung. Hier geht es los mit der Problemanalyse.

Corona-Tagebuch im Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen

"Nur dass Sie wissen, wie ich privat ticke: Das ist mein Handy privat." Jörg Heusler zieht etwas aus seiner Hosentasche und präsentiert es stolz. Es ist ein altes Samsung-Klapphandy – kein modernes Smartphone wie sein Diensthandy.

"Privat habe ich damit nichts am Hut!" Jörg Heusler leitet ein Gesundheitsamt. Genauer gesagt das Amt Vorpommern-Rügen in Stralsund. "Da braucht man sowas alles. Sonst geht da gar nichts mehr."

Es ist ein Nachmittag Anfang August. Die Lage ist ruhig, sechs neue Fälle sind heute reingekommen. Als die Pandemie losging, begann Jörg Heusler ein Corona-Tagebuch. Was wichtig war, hat er auf das linierte Papier einer dieser schwarzen Kladden mit den roten Ecken geschrieben. "Hier, da haben wir so die erste Sitzung mit meinen Ärzten; Datum war 26.2.20."

Knapp eine Woche, bevor in seinem Landkreis der erste Fall auftrat. "Wir brauchen Muster-Schreiben für Kontaktpersonen, wir brauchen Muster-Schreiben für Verdachtsfälle. Wir brauchen Excel für Kontaktpersonen, um sozusagen alles zu erfassen."

Kontaktnachverfolgung mit Telefon und Excel-Tabelle

Es war die Vorbereitung auf die Kontaktverfolgung. Die läuft so: Das Gesundheitsamt meldet sich bei den Infizierten, isoliert sie, findet ihre Kontakte raus, meldet sich bei denen, verordnet Quarantäne, begleitet sie in dieser Zeit: Anrufen, nach Symptomen fragen, Tests verordnen. So unterbrechen die Gesundheitsämter Infektionsketten. Es ist ein zentraler Aspekt der Pandemiebekämpfung. So zentral, dass strenge Corona-Maßnahmen damit begründet wurden, die Kontaktverfolgung aufrecht zu erhalten. Dabei lief sie anfangs Pandemie alles andere als zeitgemäß: Die positiven Testergebnisse kamen per Telefon oder Fax von den Laboren.

"Die Namen wurden in die Excel-Tabelle eingeschrieben. Die positiven Fälle hatten eine Farbe, die Kontaktperson eine Farbe. Dann wurde eingegeben: Fieber, Schmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen..."

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts mussten diese Informationen alle telefonisch abfragen. Die meiste Zeit ging also drauf, rein analog die Verbindung zwischen dem Gesundheitsamt und der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Jörg Heusler schätzt, dass sich vor Corona normalerweise drei Mitarbeiter pro Tag mit Infektionsschutz befasst haben. So konnte es während der Pandemie nicht weitergehen.

"Ich glaube, das ist auch hier in einem schönen Büchlein drin. Hier: Anforderungsprofile an die Unterstützung. Und das war am 9.3. Also ich habe unheimlich zeitig in diese Kiste rein gegriffen, um mich personell zu verstärken, weil ich gemerkt hab, das geht doch ziemlich zügig nach oben."

Aushilfspersonal von anderen Ämtern und Bundeswehr

Jörg Heusler zog Personal von anderen Ämtern ab, bediente sich bei der Bundeswehr, bekam Mitarbeiter vom Robert-Koch-Institut vermittelt. Er musste Behandlungsräume in Arbeitszimmer umwandeln, in denen Ermittler Kontaktpersonen nachspürten.

"Und ich hatte dann stellenweise so ungefähr 60 bis 80 Leute in der ganzen Sache drin." So erging es vielen der rund 400 Gesundheitsämter in Deutschland. Der Wirtschaftsinformatiker Hannes Schlieter von der TU Dresden erforscht ihren digitalen Reifegrad. Er weiß, was damals los war.

"Dann hat sich eine Mitarbeiterin hingesetzt und hat die Dinge eingepflegt. Im besten Fall in eine eigene Fach-Software, die auch nicht vereinheitlicht ist in Deutschland. Und dementsprechend dann, wenn es eine Aufforderung gab, zum Beispiel eine Meldepflicht gegenüber dem RKI, natürlich genau das Gleiche: Dann wurden diese Dinge manuell weiter gesandt, per Excel-Liste beispielsweise. Und man sieht natürlich schon auch hier die Gefahr, was passiert, wenn wir das Problem skalieren."

Dann geraten die Mitarbeiter – seien es noch so viele – an ihre Grenzen. Hier zeigt sich die vielleicht erste vertane Chance: "Man muss natürlich schon die Kritik in Richtung Pandemiefähigkeit richten. Und hier die Frage stellen: Warum hat niemand darüber nachgedacht: Wenn ich jetzt anstatt zehn Quarantänefälle auf einmal 150 Quarantänefälle habe mit einer hoch infektiösen Erkrankung – warum wurden da Datenformate, Software nicht dahin geführt, dass sie das automatisiert leisten können? Diese Fragen muss man jetzt in der Aufarbeitung der Pandemie auch zulassen."

Keine Zahlen zur Lage in den Gesundheitsämtern

Wie die Lage in den Gesundheitsämtern wirklich war oder ist – das ist immer noch unklar. Die ECDC empfiehlt den Mitgliedstaaten, genau hinzuschauen. Sie sollten monatlich erheben, wie groß Anteil der bestätigen Fälle ist, die nach der Diagnose rechtzeitig von einem Gesundheitsamt kontaktiert wurden. Auch den Anteil der rechtzeitig erreichten Kontaktpersonen sollen sie erheben. Doch dem Robert-Koch-Institut liegen solche Zahlen nicht vor.

Anders ausgedrückt: Deutschland weiß gar nicht, was in den Gesundheitsämtern los ist. Man hört nur anekdotische Berichte über Gesundheitsämter, die diese Aufgabe nicht mehr komplett erfüllen konnten. Jörg Heusler merkte die Probleme schon in der ersten Welle: "Wenn eine Excel-Tabelle zu groß ist, ist sie schwierig zu handeln."

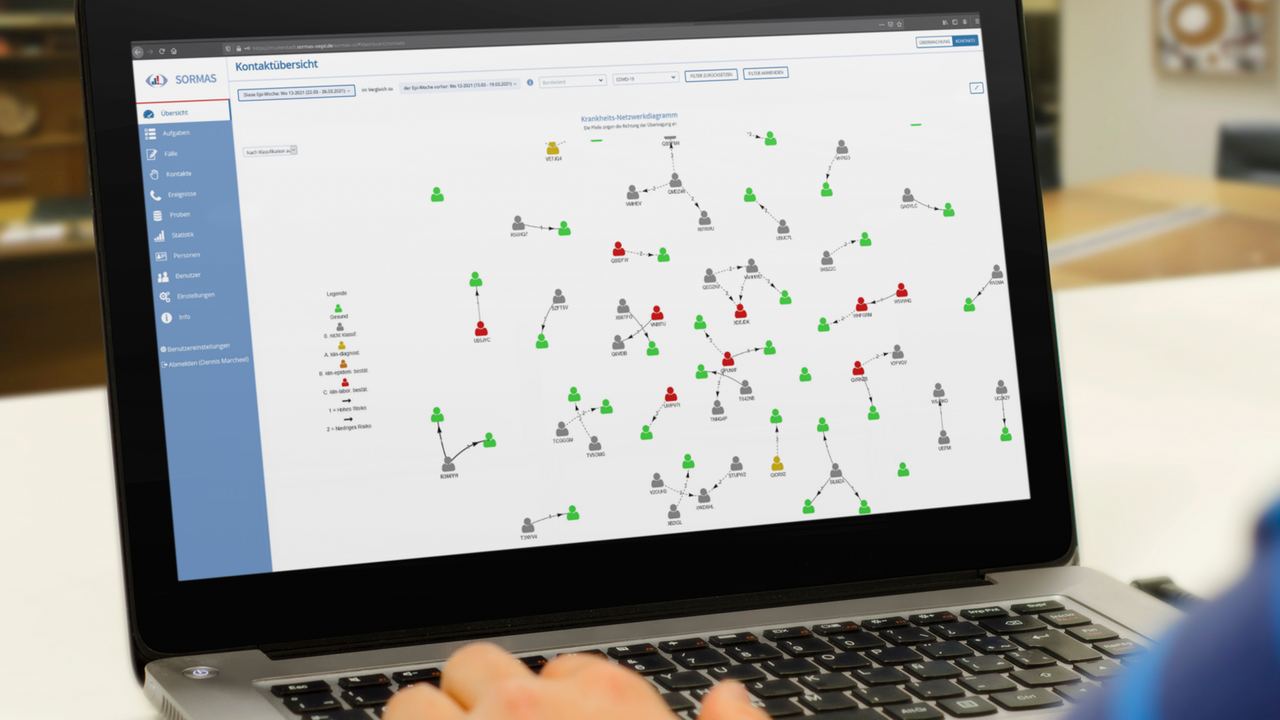

Der Mann ohne Smartphone nutzte die ruhige Zeit zwischen erster und zweiter Welle, um die Software Sormas einzuführen. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hatte sie 2014 einmal entwickelt, um die Ebola-Epidemie in Westafrika zu managen. Schon früh in der Pandemie passte man sie für das Covid-Fallmanagement an. Sie strafft den ganzen Prozess, indem sie anzeigt, wer mit wem Kontakt hatte, die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes daran erinnert, sich bei den Personen zu melden und verhindert, dass Personen, die mit mehreren Infizierten in Kontakt kamen, mehrfach angerufen werden.

Software "Sormas" soll Covid-Fallmanagement straffen

Dagmar Starke betreut an der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf die Sormas-Schulungen. 11.000 Teilnehmer von 266 Gesundheitsämtern hätten daran bisher teilgenommen.

"Tatsächlich ist es so, dass wir unterschiedliche Rückmeldungen kriegen. Dass sicherlich gegenüber der händischen Erfassung so manches leichter geworden ist. Das Gesundheitsamt Berlin Mitte ist etwa letztes Jahr Ostern auf Sormas umgestiegen, obwohl es da in einer sehr frühen Entwicklungsphase war, weil die Excel-Tabelle einfach die Menge der Fälle und der Kontaktpersonen nicht mehr bewältigen konnte. Das heißt, es gibt Gesundheitsämter, die klar sagen: Es ist eine Erleichterung."

Genauere Auswertungen der Vorteile gibt es aber nicht. "Stand jetzt: Es wird nicht untersucht. Ich habe Kasuistiken von Gesundheitsämtern, also Einzelfallberichte, die mir sagen: Ich brauche jetzt nur die Hälfte des Personals. Aber das ist eine Kasuistik. Deshalb nenne ich Ihnen nicht den Namen von dem Gesundheitsamt. Sondern es kann genauso gut sein, dass das nicht zutrifft."

Sormas hilft den Gesundheitsämtern. Aber in seiner Grundfunktion verändert es die Kommunikation zwischen Bürger und Gesundheitsamt noch nicht. Die geht immer noch über Telefon. Dabei hat die Digitalisierung noch ganz andere Potenziale.

Hackathon für die Bekämpfung der Corona-Krise

Ferdinand Biere ist seit einigen Jahren in der Berliner Start-Up-Szene aktiv, hat eine KI- und Softwareagentur – und er ist 21 Jahre alt. Als die Bundesregierung im März 2020 zum Hackathon namens "WirVsVirus" aufrief, war er dabei. Ziel war es, digitale Lösungen für die Bekämpfung der Corona-Krise zu entwickeln. Biere schloss sich einem kleinen Team an.

"Ich muss sagen: Die genauen Details des Hackathons habe ich nicht mehr im Kopf. Es war sehr wenig Schlaf, sehr viel Koffein involviert. Die ursprüngliche Überlegung war: Irgendwas mit Datenerfassung. Was können wir mit den Daten machen? Gesundheitsämter! Gut, dann lass uns mit den Gesundheitsämtern sprechen."

Unter den 28.000 Teilnehmern der komplett virtuellen Veranstaltung fanden er und seine Mitstreiter die Richtigen. "Ich könnte Ihnen heute beim besten Willen nicht mehr sagen, wie wir den Kontakt zum Gesundheitsamt Mannheim bekommen haben. Er war plötzlich da." So erfuhren sie, wie oft die Gesundheitsämter Bürgern bei der Kontaktnachverfolgung hinterhertelefonieren müssen.

"Sehr pragmatischer Ansatz: Sie haben eine gewisse Anzahl an Leuten, die telefonieren können. Wie wollen Sie diese Ressourcen, die limitiert sind, am sinnvollsten nutzen? Der Initialkontakt, der lässt sich nicht weg-automatisieren. Aussprechen von Quarantänen, Verwaltungsvorgang, der muss nach gewissen Regeln erfolgen. Aber der morgendliche und abendliche Anruf, der sowieso in der Regel nicht mehr gemacht werde konnte, weil es an Ressourcen gefehlt hat."

Symptome per Netz melden statt per Telefon abfragen

Das Team baute eine Web-Anwendung, mit der Infizierte und Kontaktpersonen ihr Befinden selbst ans Gesundheitsamt melden können: Husten, Fieber, Kopfweh. Das System kann erkennen: Da stimmt was nicht. Und das Gesundheitsamt informieren. Sie bauten einen Protototyp, nannten ihn Quarano. Nach drei Tagen war der Hackathon vorbei.

"Am Montag drauf Gesundheitsamt Mannheim: Wie sieht es aus, macht ihr das noch, können wir es nutzen?" Sie entwickelten innerhalb von drei Monaten ein System, das das Gesundheitsamt Mannheim seitdem verwendet. Der Nutzen? "Wir haben da eine Analyse gemacht. Ich bin furchtbar schlecht mit Zahlen, ich schaue die Zahl nach, bevor ich was Falsches sage... Also eine Ressourcen-Entlastung von 80 Prozent. Angenommen, ich habe 100 Leute, die in Vollzeit abtelefonieren. Dann kann ich mir round about 80 sparen. Das heißt, wir haben nicht diese Überlastung."

Das Besondere ist: Quarano wickelt nicht bloß einen bestehenden Prozess elektronisch ab. Es ist ein komplett neuer, digitaler Kommunikationskanal zwischen Gesundheitsamt und Bürger. Das ist das Potenzial, das in der Digitalisierung steckt.

"Zur digitalen Transformation gehören eigentlich auch Dinge dazu, die ohne Digitalisierung gar nicht möglich wären", sagt der Dresdner Wirtschaftsinformatiker Hannes Schlieter. Er würde sich viel mehr davon wünschen. Ein Beispiel: "Gerade in der Corona-Situation wollen wir vermeiden, dass Corona-Patienten in den Praxen aufschlagen und sagen: Ich habe Fieber, mir geht es schlecht. Das ist eine Katastrophe. Weil sobald die den Warteraum betreten oder nur mit einer ungeimpften Arzthelferin in Kontakt kommen, haben wir dann Ausbruchspotenzial. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Vorgang, dass man sagt: Warum schafft man solche Meldungen nicht über eine digitale App?"

Visionen für ein digitalisiertes Pandemie-Management

"Schön wäre es auch, wenn man zum Beispiel einen Behörden-Messenger hätte, dass man direkt damit Kommunikation mit dem Bürger aufnimmt. Aber auch das ist in weiter Ferne." Sagt Jakob Schumacher von der Arbeitsgruppe Digitalisierung. Beim Hackathon sind viele solcher Ideen entstanden. In ihrer Gesamtheit sind sie eine Art Vision, wie eine perfekt digitalisierte Gesellschaft während einer künftigen Pandemie funktionieren könnte.

"Coronavis" - Erkennt während einer Pandemie automatisch Überlastungen auf Intensivstationen und zeigt freie Ressourcen an.

"Videobesuch" - Eine simple Video-Plattform, über die Nutzer zumindest virtuell Kontakt zu Angehörigen in Pflegeheimen halten können.

"darfichrein.de" - Erfasst die Kontakte in Geschäften und Restaurants.

"TCN-Protokoll für Contact-Tracing-Apps" - Ein System, das – ähnlich wie die Corona-Warn-App – anzeigt, ob man in der Nähe eines Infizierten war.

"Das digitale Wartezimmer" - Kontaktpersonen können sich hier virtuell informieren, was zu tun ist.

"Cov2Words" - Eine zentrale Hotline, speichert sensible Informationen wie Symptome datenschutzkonform und kann sie etwa an ein Krankenhaus übertragen, in das sich der Anrufer anschließend begibt. Zeitgleich versucht sie mit "Künstlicher Intelligenz" Symptome an der Stimme zu erkennen.

"Videobesuch" - Eine simple Video-Plattform, über die Nutzer zumindest virtuell Kontakt zu Angehörigen in Pflegeheimen halten können.

"darfichrein.de" - Erfasst die Kontakte in Geschäften und Restaurants.

"TCN-Protokoll für Contact-Tracing-Apps" - Ein System, das – ähnlich wie die Corona-Warn-App – anzeigt, ob man in der Nähe eines Infizierten war.

"Das digitale Wartezimmer" - Kontaktpersonen können sich hier virtuell informieren, was zu tun ist.

"Cov2Words" - Eine zentrale Hotline, speichert sensible Informationen wie Symptome datenschutzkonform und kann sie etwa an ein Krankenhaus übertragen, in das sich der Anrufer anschließend begibt. Zeitgleich versucht sie mit "Künstlicher Intelligenz" Symptome an der Stimme zu erkennen.

Umsetzung von Software-Ideen dauert zu lange

Die Bundesregierung fördert die vielversprechendsten Erfindungen. Aber vieles ist immer noch Zukunftsmusik. Von den knapp 100 noch aktiven Projekten von "WirVSVirus" sollen 29 den Verwaltungen und dem öffentlichen Dienst helfen. Nur vier werden bislang breitflächig genutzt. Die Entwicklung von Software einerseits und ihre tatsächliche Einführung im Gesundheitswesen passieren nämlich auf unterschiedlichen Zeitskalen. Jakob Schumacher von der Arbeitsgruppe Digitalisierung:

"Die Prozesse, die wir jetzt haben, bis wir etwas Neues einführen können, die sind sehr, sehr langsam. Bei uns hatten wir eine Software namens Octoware" - ein Datenbanksystem für Gesundheitsämter - "und da hat die Einführung eines großen Updates sieben Jahre gedauert. Das ist zu lange."

Das müsste schneller gehen, um das Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen. "Mit den E-Government-Prozessen der Länder wird schon versucht, das zu beschleunigen, dass nicht mehr so viele Leute zustimmen müssen, dass das verschlankt ist. Und dass die notwendigen Datenschutzbestimmungen nicht von sehr vielen Leuten angeschaut werden müssen, sondern nur von den entscheidenden."

Erfolgschance nur im Einklang mit Datenschutz

Länder wie Südkorea und Vietnam, die bei der Kontaktnachverfolgung besonders schnell und erfolgreich waren, haben diese Erfolge auch mit geringem Datenschutz bezahlt: Die Ermittler konnten auf Kreditkarteninfos, Facebook-Posts und Mobilfunkdaten zugreifen. Auf Deutschland lässt sich dieses Erfolgsmodell allerdings so nicht übertragen, weil viele überhaupt erst mit den Behörden kooperieren, wenn sie ihre Privatsphäre geschützt wissen. Die vergleichsweise große Akzeptanz der deutschen Corona-Warn-App lässt sich so gesehen auf den strengen Datenschutz zurückführen – auch wenn der die Wirkung der App in den Augen der Kritiker schwächt. Ob man es gut oder schlecht findet: Digitale Fortschritte klappen in Deutschland somit wohl nur im Einklang mit dem Datenschutz.

Bei Quarano stand der deshalb von Beginn an im Fokus der Entwickler. Das System läuft inzwischen im Gesundheitsamt Mannheim. Bei anderen Gesundheitsämtern haben sich ähnliche Systeme etabliert. Ferdinand Biere findet das nicht schlimm.

"Es ist aus unserer Perspektive wichtig, dass es eine Software gibt. Ob es die eine oder andere ist, ist uns nicht so wichtig. Das steht in unserer Satzung drin: Wir wollen Digitalisierung im ÖGD fördern. Unabhängig davon, welche Software, wer die betreibt. Wir denken auch, dieser Austausch - diese 'Konkurrenz' ist das falsche Wort... Wer kann es besser machen? Genau! Positiver Wettbewerb! Da sehen wir unseren größten Mehrwert auf der gesellschaftlichen Ebene."

Meldesystem DEMIS zu Beginn der Pandemie noch nicht umgesetzt

Jörg Heusler vom Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen nutzt eines der anderen Systeme. Es ist in Sormas integriert. Er öffnet es. "Ich hatte vorher nicht zwei Bildschirme. Wenn man jetzt aber mit solchen Fällen arbeitet, braucht man das. Man braucht zwei Bildschirme. Dann sehe ich hier meine aktiven Fälle. Ich will jetzt mal in die Nachverfolgung reingehen. Dann sieht man: Überall wo registriert steht, die haben digitale Tagebücher. Hier sehen Sie auch mal, wie viele das wahrnehmen: Von 24 sind es sechs, die es nicht wahrgenommen haben."

Bei denen muss man eben noch anrufen. Inzwischen erfährt das Gesundheitsamt auch nicht mehr über Fax und Telefon von neuen Fällen, sondern über das System DEMIS – eine Datendrehscheibe mit ganz eigener Geschichte. Sie beginnt 2012. Damals steht Deutschland noch unter dem Eindruck der EHEC-Epidemie. Bereits diese Darmerkrankung hat die neuralgischen Punkte im Gesundheitsdienst offengelegt. Das Gesundheitsministerium setzt ein Forschungsprojekt auf. Olaf Rode vom Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme FOKUS in Berlin:

"Das ging um elektronische Meldung seitens Labore, Gemeinschaftseinrichtungen, Ärzte, Krankenhäuser. Das war eine große Liste an Themen, die sich da herauskristallisiert hatte, wo man gesagt hatte: Hier gibt es einige Handlungsfelder. Inklusive einheitliche Codierung medizinischer Daten und so weiter und so fort. Also wirklich ein komplexes Umfeld."

Kern ist ein verpflichtendes elektronisches Meldesystem für Infektionskrankheiten, das 2017 – fünf Jahre nach der ursprünglichen Idee – im Infektionsschutzgesetz verankert wird. Ab 2021 soll es langsam ausgerollt werden und große, in einer Pandemie entscheidende Teile des Gesundheitsdienstes effizienter machen. Eine knapp verpasste Gelegenheit, denn vorher trifft die Corona-Pandemie auf den noch nicht modernisierten Gesundheitsdienst.

Corona macht dem Softwareprojekt Beine

"Tatsächlich war das noch im konzeptionellen Status. Grob hatte man sich schon im Prinzip überlegt, wie das Datenmodell aussehen soll, welche Standards gewählt werden sollen. Aber bis zur Umsetzung ist es halt im Vorfeld der Pandemie noch nicht gekommen. Aber dann kam halt auch die Pandemie. Und dann hat es nochmal ganz schnell Fahrt aufgenommen. Sagen wir es so, dann gingen bestimmte Dinge schneller."

Im April 2020, so erinnert sich Olaf Rode, haben seine Fraunhofer-Kollegen und das Robert-Koch-Institut mit dem Gesundheitsministerium entschieden, eine abgespeckte DEMIS-Version für die Meldung der Corona-Fälle auszurollen. Weil der langwierige rechtliche, konzeptionelle Teil bereits erledigt war, musste eigentlich nur noch die Umsetzung passieren: Programmieren, Testen, Aufspielen – also der schnelle Teil von Digitalisierungsprojekten.

"Also in dem Zuge haben wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel gearbeitet. Wenn man so eine Kraftanstrengung macht und wirklich innerhalb kürzester Zeit dann ein solches System auf die Straße bringt, bleibt sowas nicht aus. Also da haben die Kollegen Überstunden geschoben im Prinzip und das letztendlich eigentlich auch in diesem ganzen Zuge, dass natürlich auch die Kinder zuhause waren und die Home-Office Situation mit aufpoppte."

Binnen drei Monaten war das System bereit und die ersten Labore und Gesundheitsämter angeschlossen. Seit 1. Januar 2021 gilt laut Infektionsschutzgesetzt die Pflicht: Jedes Corona-Labor muss positive Ergebnisse über DEMIS an das zuständige Gesundheitsamt melden.

Meldungen zu sonstigen Infektionen immer noch per Fax

Faxe gehören damit der Vergangenheit an, sollte man zumindest meinen. Jörg Heusler: "Wir bekommen jetzt noch Faxe. Das ist nicht immer so eingespielt. Wir bekommen manchmal Faxe, durchaus zwei Stunden, drei Stunden, bevor ich die Meldung habe. Das weiß ich nicht, wie das zusammenhängt bei der Automatisierung in den Laboren."

Es sind wahrscheinlich noch kleine Startschwierigkeiten. Olaf Rode vermutet: "Aktuell ist das System halt nur dahingehend ausgestaltet, dass wir SARS-CoV-2-Meldungen über DEMIS übertragen. Aber es gibt ja noch 60 oder 65 andere Melde-Tatbestände, die zum Teil auch aus den Laboren kommen und wo halt bisher sozusagen diese Umstellung auf die elektronische Meldung nicht erfolgt ist."

Diese Meldungen werden also noch gefaxt. Manchmal werde wohl nicht sauber getrennt und es geht auch eine Covid-Meldung per Fax raus. Spätestens bis Ende des Jahres sollte das Problem behoben sein, wenn alle Meldungen rein elektronisch erfolgen müssen. Somit ist jetzt ein großer Teil des Gesundheitsdienstes digital verbunden. Wenn wir uns mal das Netz-Modell vorstellen: Im Labor wird jemand positiv getestet, die Meldung kommt über Demis ins Gesundheitsamt, dort fließt sie automatisch in ein System wie Sormas, die Kommunikation mit dem Patienten und seinen Kontaktpersonen läuft weitgehend digital, die Meldung wird automatisch und digital an das Robert-Koch-Institut für die Statistik weitergereicht.

Kommunikation zwischen Gesundheitsämtern bislang nicht digitalisiert

Wobei – das ist eine relativ naive Betrachtungsweise. Wenn man gedanklich in das Modell hereinzoomt, sieht man, dass die Gesundheitsämter kein monolithischer Block sind. Sie sind höchst unterschiedlich. Und hierin liegt eine systematische Herausforderung – und eine vertane Chance. Jörg Heusler:

"Ich kriege einen Fall gemeldet. Der ist verpflichtet, seine Kontaktperson zu nennen. Jetzt lese ich die im SORMAS und habe dann 20 Kontaktpersonen. Das kommt durchaus vor. Und siehe: zehn sind aus dem Landkreis Vorpommern Greifswald, zwei sind aus der Mecklenburgischen Seenplatte und eines noch von da." Jetzt muss Jörg Heusler das den dort zuständigen Gesundheitsämtern mitteilten. Sozusagen seinen Kollegen. Aber dafür gibt es keinen digitalen Weg. "Hm! Ja... Anrufen, Mail verschlüsseln, Faxe machen..."

Bald soll es dafür eine spezielle Schnittstelle geben: Sormas2Sormas. Per Knopfdruck soll ein Gesundheitsamt dann seine Kontaktperson an die zuständigen Kollegen in einem anderen Landkreis übermitteln. Doch dafür muss das andere Gesundheitsamt auch Sormas nutzen. Und das tun bei weitem nicht alle. Das hat gute Gründe. Zum einen hatten viele schon zu Beginn der Pandemie eigene Lösungen für die Kontaktnachverfolgung. Oder sie haben sich extra eigene programmieren lassen.

Ute Teichert, die Leiterin der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen: "Die haben unter Umständen auch viel Geld dafür ausgegeben. Diese Softwareprogramme funktionieren jetzt auch bei den Einzelnen ganz gut und insofern ist die Bereitschaft sich umzustellen nicht ganz so groß, weil es natürlich auch sehr viel Arbeit macht."

Sormas nach wie vor nicht bundesweit Standard

Sormas stieß zudem anfangs bei vielen auf Ablehnung, weil es keine Schnittstelle zum Robert-Koch-Institut hatte. Sormas-Nutzer mussten die Daten also händisch ans RKI melden. Im November 2020, mitten in der zweiten Welle, empfahl die Bund-Länder-Konferenz: Bis Ende des Jahres sollen 90 Prozent der Gesundheitsämter Sormas nutzen. Durch diesen politischen Druck haben es inzwischen tatsächlich fast alle Ämter installiert.

Aber: "Sormas wird zurzeit von rund 100 Gesundheitsämtern bundesweit genutzt." Nur 100 Ämter nutzen das installierte System tatsächlich, als Ute Teichert im August dieses Interview gab. Sie wäre dafür, Sormas bundesweit einzuführen. Andere Experten sprechen sich zumindest dafür aus, gemeinsame Daten-Standards in der Kontaktnachverfolgung zu schaffen. So könnte jeder sein Programm behalten und trotzdem kommunizieren. Aber diese Verpflichtung gibt es nicht. Teichert:

"Unser System in der Bundesrepublik ist ja so aufgebaut: Gesundheit ist Ländersache, das ist im Grundgesetz festgelegt und insofern liegt die Hoheit für Gesundheit bei den Ländern und auch die Hoheit für den öffentlichen Gesundheitsdienst. In jedem Bundesland gibt es ein eigenes Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, was solche Regelungen enthält. Das ist also eine ganz komplizierte Struktur."

Auch dafür gibt es gute Gründe, denn die Leute vor Ort wissen eben, was sie brauchen und womit sie arbeiten können. Aber eine Pandemie findet nicht nur vor Ort statt. Bei den Labor-Meldungen hat es geklappt, den DEMIS-Standard in allen Gesundheitsämtern durchzusetzen. Das ging über das Infektionsschutzgesetz – ein Bundesgesetz. Warum hat man es in Deutschland nicht geschafft, solche Standards beim Fallmanagement und der Kontaktnachverfolgung einzuführen – den zentralen Aufgaben des Gesundheitswesens in der Pandemie? Ute Teichert: "Gute Frage, tatsächlich kann ich die nicht beantworten, weil ich das nicht weiß."

Jörg Heusler ärgert das. Er versteht zwar seine Kollegen, die nicht auf Sormas umsteigen wollen: "Ich kann doch die Argumente nachvollziehen. Es ist doch völlig klar. Aber im Interesse, dass wir optimal miteinander kommunizieren können, eine einheitliche Software haben: Bitte wechselt! Oder setzt euch mit eurem Programm durch und ich wechsle."

Neue zentrale Melde-Standards prallen auf föderale Strukturen

Die größte vertane Chance bei der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist vielleicht, dass sie nicht konsequent ist. Die zentral eingeführten Melde-Standards prallen aktuell auf das föderal strukturierte Fallmanagement in den Gesundheitsämtern. Dort, wo das nicht zusammenpasst, wird eben gefaxt.

"Also wir sind besser vorbereitet. Vielen ist klargeworden, wie wichtig das ist und viele haben ja auch entsprechende Strukturen aufgebaut. Da bin ich eigentlich recht optimistisch. Das war ja zu Beginn des Jahres 2020 noch anders." "Also ich hatte jetzt mit verschiedenen Amtsleitungen gesprochen und eine Message war schon, dass sie für sich als Behörde keine Angst vor einer vierten Welle haben." "Im Sinne von der Digitalisierung… Glaube ich schon, dass sich die Prozesse verbessert haben."

Es geht also voran mit der Digitalisierung. Die Experten sagen aber auch: "Natürlich muss man dort auch irgendwo den Wermutstropfen mit sehen, dass Innovationen rund um das Management bisher wenig Einzug gehalten haben in das ganze Thema." "Wir sind nicht am Ende und können uns auf die Schulter klopfen. Ich glaube, es gibt noch viel, was wir optimieren können."

Das Fax kann immer noch nicht eingemottet werden

Denn der öffentliche Gesundheitsdienst ist an entscheidenden Stellen ohne gemeinsame Standards, sodass viele der modernen Lösungen – und seien sie noch so gut – einfach nicht funktionieren.

Angesichts der steigenden Fallzahlen, mit der die vierte Welle anrollt, sagt Jörg Heusler: "Also ich habe ein relativ gutes Gefühl. Ich habe Personal im Hintergrund. Ich fange jetzt nächste Woche schon wieder an, Verwaltung aus anderen Bereichen einzubeziehen. Obwohl ich es nicht muss, aber ich sage: Jetzt bei den Zahlen muss ich es wieder einarbeiten."

Dagmar Starke von der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen erinnert sich an die Anekdote einer Kollegin, die in den Airbus-Ausbruch in Hamburg vermittelt war. Dort haben sich mehre Mitarbeiter angesteckt. Die Kollegin musste bei der Kontaktnachverfolgung zwischen den verschiedenen Gesundheitsämtern vermitteln. "Die hat glaub ich, weiß ich nicht, 350 Faxe verschickt. Es wird primär gefaxt."

350 Faxe nach einem Ausbruch. Heute, nach 17 Monaten Pandemie, hätte sie immer noch so vorgehen müssen.