"Eigentlich ist eine Entschuldigung fällig, Chef!", schrieb die Chefredakteurin der "Bild"-Zeitung Marion Horn am Freitag. "Stimmt!", reagierte der "Chef", Mathias Döpfner, am Samstag. Der Vorstandschef des Medienkonzerns Axel Springer ging via Bild.de damit auf den Kommentar von Horn ein. Er bestätigte auf diesem Wege indirekt, dass einige Formulierungen aus konzerninternen E-Mails und Chatnachrichten, die eine Recherche der "Zeit" zu Tage förderten, von ihm stammen.

Etwa schreibt Döpfner: "Ein Beispiel: 'Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten.' Das ist verletzend. Und wörtlich genommen natürlich Quatsch." Er bitte um Entschuldigung dafür, dass er mit seinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe.

"Eine Entschuldigung voller Leerstellen"

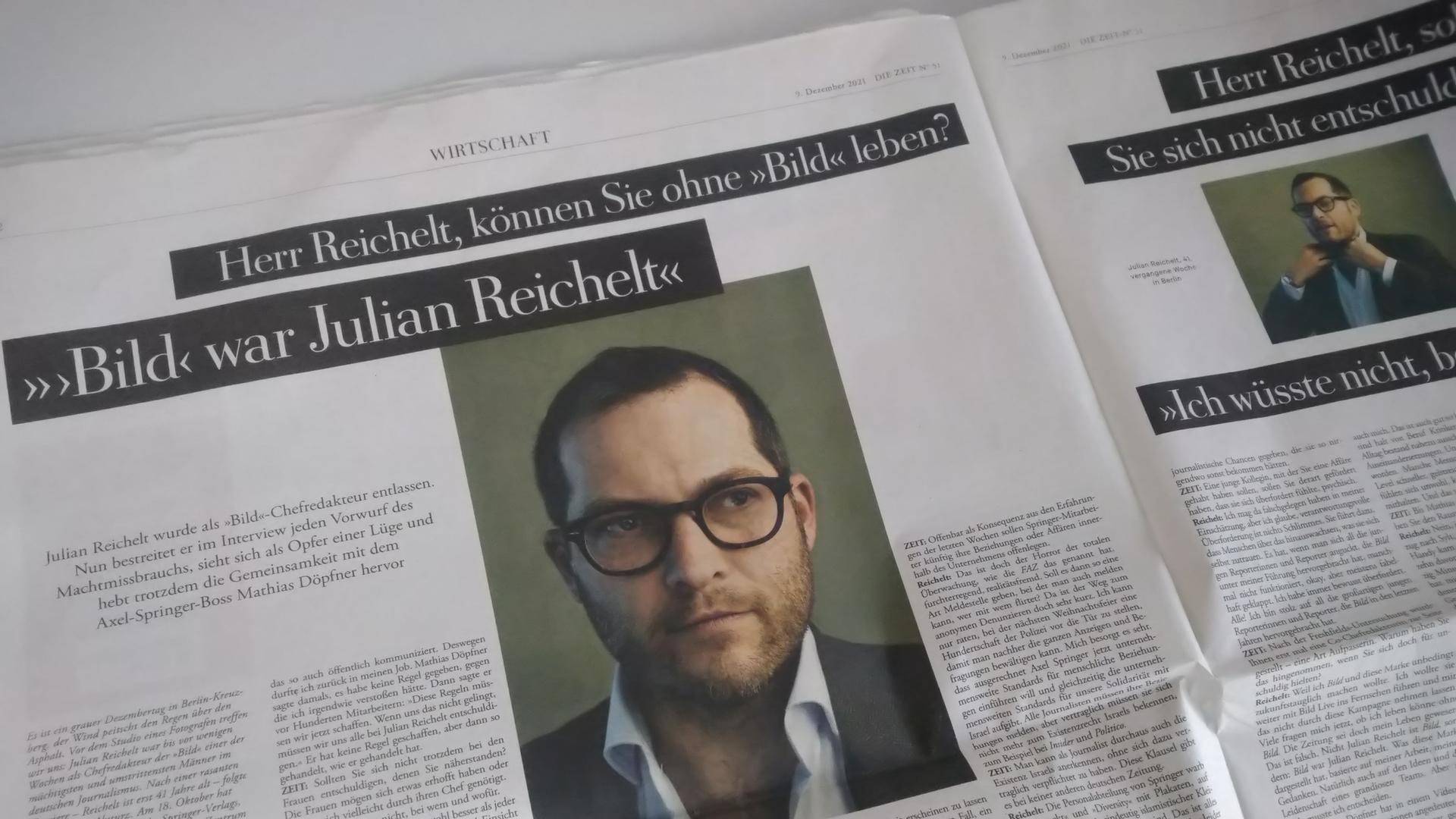

Auf weitere Vorwürfe, die sich aus den geleakten Nachrichten ergeben, geht Döpfner in dem Beitrag nicht ein. Dazu gehört etwa, dass er sich laut „Zeit“ vor der Bundestagswahl 2021 eine Berichterstattung zugunsten der FDP in der „Bild“-Zeitung gewünscht habe. In weiteren Nachrichten soll sich der Vorstandschef u.a. abfällig über Muslime geäußert ("free west, fuck the intolerant muslims und all das andere Gesochs"), den Klimawandel begrüßt und Angela Merkel als "Sargnagel der Demokratie" bezeichnet haben.

"Das ist eine Entschuldigung voller Leerstellen und voller Auslassungen", sagt Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen. "Der Schaden wird nicht konkret benannt. Die Grenzüberschreitung wird nicht konkret benannt. Es kommt allein der Vorwurf gegenüber den Ostdeutschen vor."

Es fehle das Element der eigenen Zerknirschung oder Verstörung. Offen bliebe auch die Frage, welche Konsequenzen und Lehren aus der vorgeworfenen Grenzüberschreitung man ziehen wolle, so Pörksen.

Massive Beschädigung der Glaubwürdigkeit

Generell sind Verleger berechtigt, die politische Tendenz ihrer Medien zu bestimmen. Das Problem sieht Pörksen in der Direktheit, mit der Döpfner in das redaktionelle Geschehen eingegriffen haben soll.

"Die Chefredakteurin der 'Bild'-Zeitung hat sich ja genau gegen diese Intervention und gegen diese Instrumentalisierungsversuche verwahrt. Denn es gibt für Journalistinnen und Journalisten nichts Schlimmeres als diese massive Beschädigung von Glaubwürdigkeit. So eine Aura des Verdachts, der Verdacht, sie könnten im Grunde genommen weisungsgebunden agieren."

Prozess der Skandalisierung

Laut dem Medienwissenschaftler gibt es bei Skandalen immer eine Aufschwungs- und eine Deutungsphase. Dabei gehe es um die Frage: Ist das, was als Skandal behauptet wird, tatsächlich einer?

Interessant sei in diesem Fall, dass es keinen langen Kampf um die Deutungshoheit gegeben habe. "All die Versuche der Abschwächung haben nicht funktioniert, sondern es war sehr schnell klar: Die Inhalte der Enthüllung sind zu stark", sagt Pörksen.

Erwartbar sei nun eine zweite Entscheidungsphase im Prozess der Skandalisierung, in der sich zeigen werde, ob sich die Skandalzone vom Fall Reichelt zum Fall Döpfner nun womöglich zum Fall Springer ausweiten werde.

Das könnte auch davon abhängen, wie erfolgreich zwei in dieser Woche geplante Veröffentlichungen werden: Zum einen das neue Buch von Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre, der als Schlüsselroman rund um das Medienhaus Springer erwartet wird. Zum anderen der Spotify-Podcast "Boys Club – Macht & Missbrauch bei Axel Springer", in dem es um das System hinter dem ehemaligen "Bild"-Chef Julian Reichelt gehen soll.