Aus Sri Lanka sehen wir sie wieder: Bilder von Terror und Gewalt. Im digitalen Zeitalter erreichen uns Fotos von Kriegen und Konflikten nicht nur über die klassischen Massenmedien, sondern aus den Smartphones von Laien am Ort des Geschehens. Mit welchen Folgen, erzählte Karen Fromm, Professorin für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover, im Dlf.

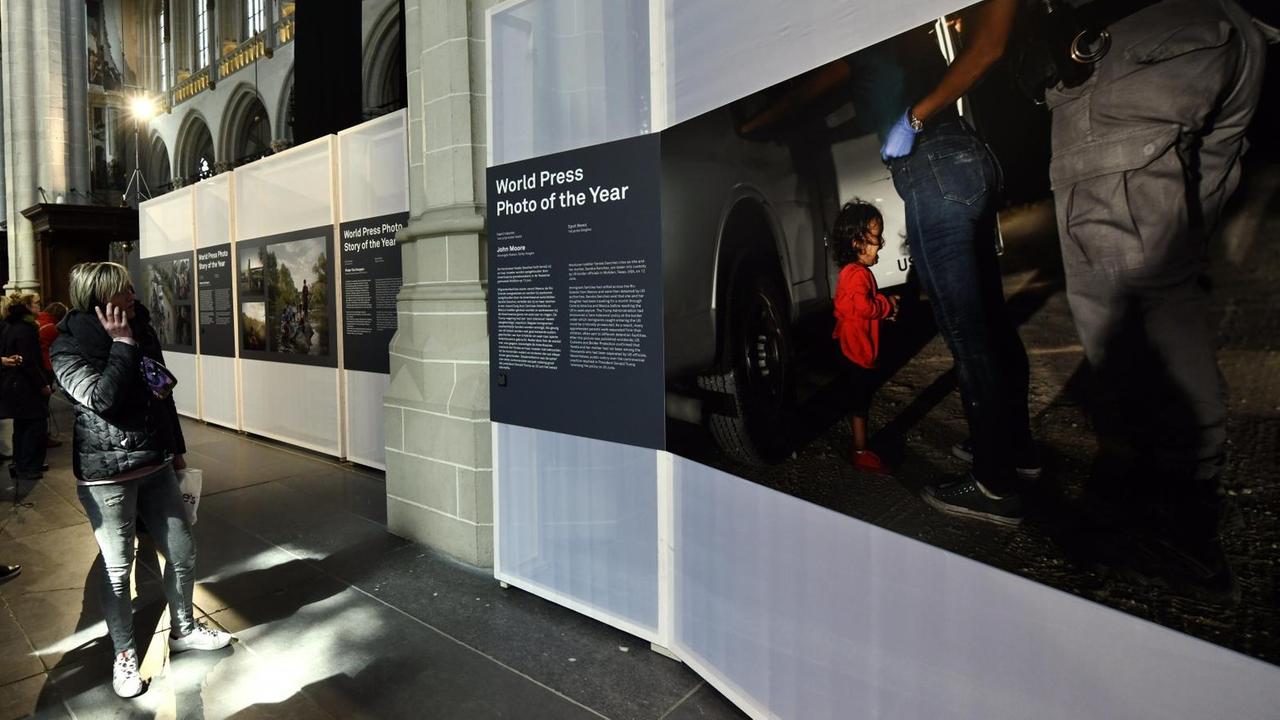

Ein konkretes Beispiel ist das Siegerbild des World Press Photo Awards "Crying Girl on the Border" des US-Fotografen John Moore. Es ist eine Nachtaufnahme, nur Scheinwerfer beleuchten die Szene. Ein kleines Mädchen aus Honduras steht vor den riesigen Radkappen eines Pick-ups der US-Grenzpolizei. Seine Mutter muss sich an den Wagen lehnen und wird von Beamten durchsucht. Das Kind weint bitterlich.

Komplexe Serien statt Einzelfotos

"Es wirkt ganz stark emotional", fasste Fromm die Wirkung des Siegerfotos zusammen. "Es spricht uns alle, egal welcher politischen Ausrichtung wir sind, direkt an, weil es ein universelles Gefühl anspricht: Hier ist ein unschuldiges Kind in Not." Es sei ein bewusst gewählter Ausschnitt und ein bestimmtes Bildmuster, was wir "gut verinnerlicht haben und kennen". Das führe letztlich manchmal dazu, dass all diese Konflikte austauschbar würden. "Das Spezifische eines Konflikts, einer Notsitaution, wird dadurch über das Bild nicht transportiert. Ich würde mir Bilder wünschen, die komplexer sind, die stärker auf Hintergründe eingehen - in Geschichten, in komplexen Serien, in einer Mehrzahl von Bildern."

Wir haben noch länger mit Karen Fromm gesprochen -

hören Sie hier die Langfassung des Corsogesprächs

Im digitalen Zeitalter, wo auch Laien Konfliktsituationen per Smartphone-Kamera aufnehmen und durch die Welt schicken können, müssten wir "unglaublich wachsam sein", sagte Fromm. "Die technischen Möglichkeiten sind so viel massenverfügbarer geworden, Bilder zu bearbeiten, gestalterisch zu verändern, dass dadurch Fälschungen präsenter werden."

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.