Roboter sind oft hochspezialisierte Maschinen. Sie können zum Beispiel Schadstoffe in der Luft messen oder Umweltdaten im Meer sammeln. Aber nicht beides. Die Drohne, die Mirko Kovac jüngst im Fachblatt Science Robotics präsentiert hat, ist anders. Sie passt beinahe in einen Schuhkarton, hat vier Propeller, mit denen sie fliegen kann. Doch aus dem Flug kann sie direkt "zum Beispiel ins Wasser tauchen, sich an einen Wal oder ein Unterwasser-Gefährt ankleben und so mitreisen ohne Energie zu verwenden für diese Art von Mobilität.“

Propeller ist gleichzeitig Schiffsschraube

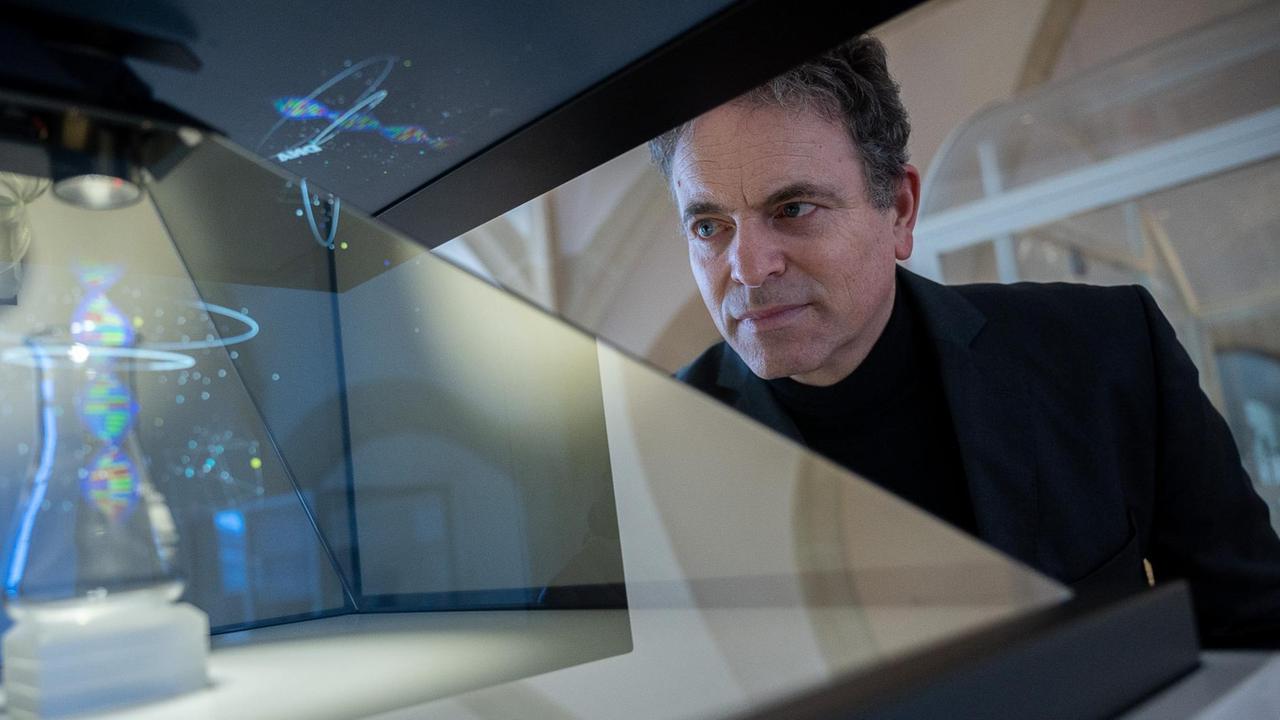

Mirko Kovac ist Ingenieur am Imperial College London und der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, kurz Empa, in der Schweiz. So ein Roboter könnte etwa ins Meer tauchen, sich an einer Pipeline festkleben und sie überwachen oder unterwegs unter einem Eisberg Daten über den Klimawandel sammeln. Mirko Kovac und sein Team haben der Maschine dafür zwei relativ neue Fähigkeiten verliehen. Erstens kann sie in Sekundenbruchteilen zwischen Wasser und Luft wechseln. Ihre Propeller sind im Wasser zusammengefaltet und funktionieren wie Schiffsschrauben. An der Luft, wo der Wiederstand geringer ist und sie sich schneller drehen, klappen sie automatisch auf.

Andockmechanismus von der Natur abgeschaut

„Er hat keine Sensorik integriert, sondern eine passive Dynamik, die abhängig von der Umgebungs-Dichte und Viskosität sich so verhält. Das ist eine Form von passiver oder mechanischer Intelligenz könnte man sagen. Wo die mechanische Struktur sich so verhält, dass sie gewisse Funktionalitäten optimiert.“

Vorteil: Der Roboter braucht weniger Sensoren, weniger Rechenleistung, weniger Energie. Dadurch könnte man ihn sogar noch kleiner bauen. Die zweite Innovation ist der Mechanismus, mit dem die Maschine an verschiedenen Oberflächen haften kann. Er ist von der Natur inspiriert:

Vorteil: Der Roboter braucht weniger Sensoren, weniger Rechenleistung, weniger Energie. Dadurch könnte man ihn sogar noch kleiner bauen. Die zweite Innovation ist der Mechanismus, mit dem die Maschine an verschiedenen Oberflächen haften kann. Er ist von der Natur inspiriert:

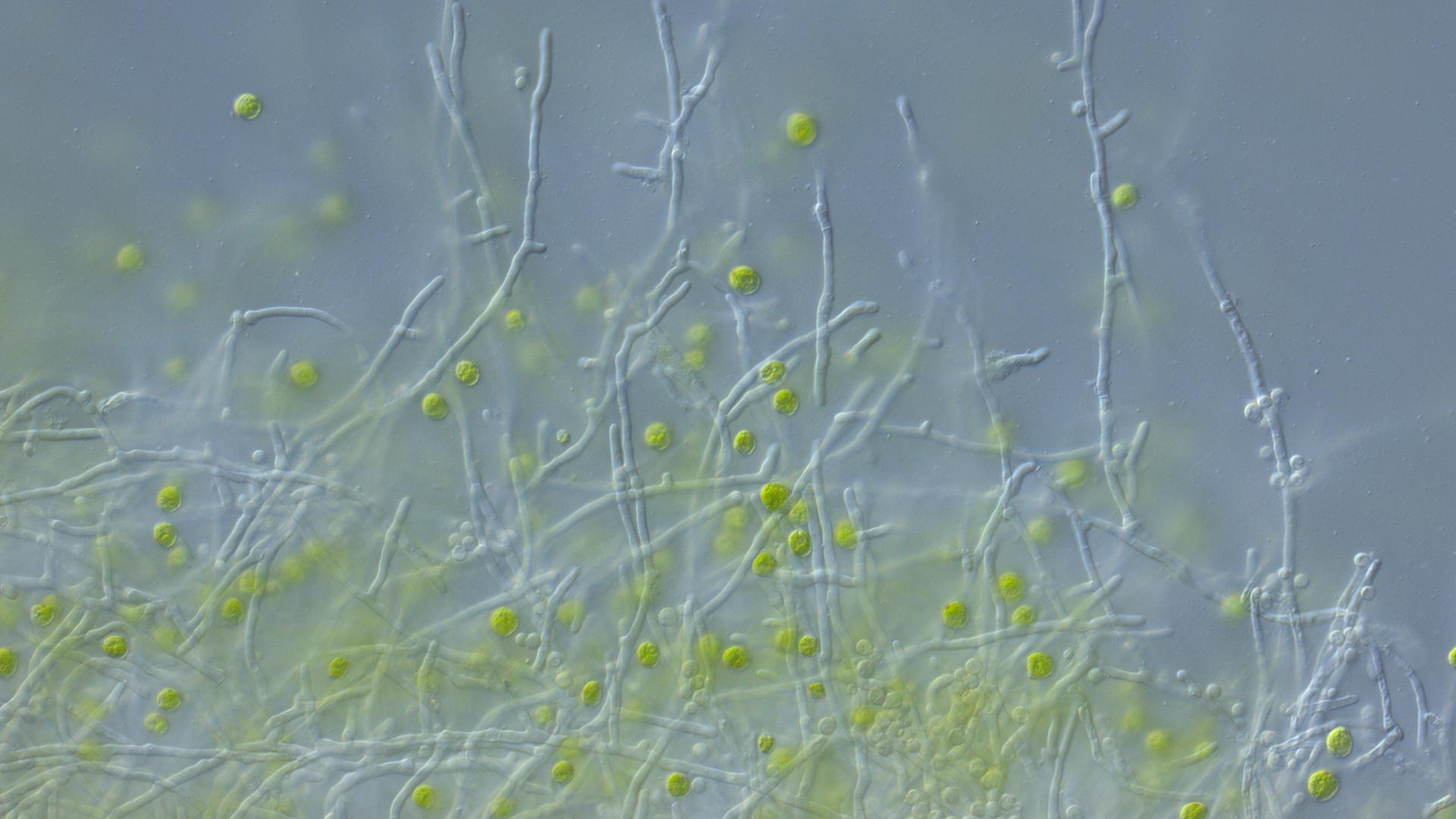

„Diese Schiffshalter, diese Remora Fische machen das auf eine sehr effiziente Art, sind eine sehr gute Quelle der Inspiration, weil sie die Lösungen entwickelt haben, wie man sich anhaften kann an eine Struktur unter Wasser.“ Diese Fische haben Lamellen am Rücken, zwischen denen sie einen Unterdruck erzeugen und sich so an Schiffen, Delfinen oder Schildkröten festhalten können. Nach diesem Prinzip funktioniert auch der Anhefte-Mechanismus des Roboters. Videos zeigen, wie er zur Decke eines Gebäudes fliegt und dort haften bleibt oder sich von unten an ein Floß saugt.

Die Komplexität, die in diesem System steckt, bedeutet auch: Kein Ingenieur entwirft so etwas allein. Die Studie hat neben Mirko Kovac 15 weitere Autorinnen und Autoren. Vor allem was die Erforschung des Fisches und seines Halteapparats angeht, musste Kovac sich auf Mitstreiter aus China verlassen. „Was ich betonen möchte ist, dass diese Forschung auch geführt wurde von Professor Li Wen an der Beihang University. Der arbeitet an diesen Remora Systemen schon seit vielen Jahren, hat die Publikation schon vorher gemacht.“ Er und Li Wen kennen sich lange, erzählt Kovac, blicken auf eine gemeinsame Post-Doc-Zeit an der Harvard University zurück.

Arbeit mit politischer Dimension

Doch inzwischen hat diese Art von Zusammenarbeit eine politische Dimension. Li Wen forscht an der chinesischen Beihang Universität. Jüngst hat ein Recherche-Kollektiv, an dem auch der Deutschlandfunk beteiligt war, kritisiert, dass es in den letzten 20 Jahren etwa 3000 Projekte zwischen europäischen Forschern und chinesischen Militäruniversitäten gab. Die Beihang Universität ist eine zivile Einrichtung, auch wenn sie eng mit dem Militär verbunden ist. Kovac unterstreicht, dass die Forschung an dem Roboter von zivilen Geldern unterstützt worden und rein zivile Ambitionen habe: Daten sammeln für den Umweltschutz etwa. Andererseits kann man sich ohne viel Phantasie militärische Anwendungen überlegen. Dual-Use heißt dieses Dilemma in der Fachsprache.

Risiko militärischer Nutzung?

Kovacs Antwort ist die eines Ingenieurs: „Wenn man ein Projekt aufbaut und kommuniziert, dass es zum Beispiel die Umwelt-Wissenschaften unterstützen kann, dann ist das ein sehr spezifischer Roboter und sehr spezifische Kombination von Technologien, die das ermöglicht. Wenn man hingegen einen ähnlichen Roboter machen möchte, der eine militärische Aufgabe erfüllt – oft sehen dann die Roboter ganz anders aus: Zum Beispiel die Skalierung ist anders, die Robustheit und auch die Integration mit anderen Technologien, ganz andere Sensorik, Aktuator-System andere Anforderungen auch für die Robustheit oder Integration oder Unabhängigkeit von ziviler Infrastruktur zum Beispiel. So das muss man auch in Gedanken behalten, würde ich sagen.“

Die Verantwortung lastet nicht nur auf seinen Schultern. Auch die Forschungseinrichtungen müssen sich ihr stellen. Das Imperial College London teilt auf Anfrage mit, Zitat: „Alle Partnerschaften und Kooperationen [...] werden gründlich untersucht und regelmäßig überprüft. Dabei arbeiten wir eng und regelmäßig mit den zuständigen Regierungsstellen zusammen.“ Die Schweizer Empa geht etwas mehr ins Detail. Derzeit liefen 14 Kooperationsvereinbarungen mit chinesischen Partnern. Die Ergebnisse seien öffentlich einsehbar. Die Empa betont, wie wichtig ihr „integres und ethisch verantwortliches Handeln ihrer Mitarbeitenden» sei.

Ethikkommission nicht zuständig

Dafür habe man eine interne Ethikkommission, die potentielle Dual-Use-Projekte bewertet. Mitarbeitende der Empa würden in Kursen über diese Themen informiert und sensibilisiert. Zudem erarbeite die Ethikkommission derzeit einen – Zitat – „detaillierten Leitfaden für Projekte mit kritischen Ländern“. Doch das Projekt mit dem Roboter sei nicht von der Kommission geprüft worden, denn es habe keine vertragliche Bindung zwischen den beteiligten Institutionen gegeben. Der „Principal Investigator“, also der verantwortliche Studienleiter auf chinesischer Seite würde ohnehin schon sehr lange an der Technologie arbeiten. Das sind eben die heutigen Abwägungen in der Wissenschaft, die – wie die Empa auch schreibt – schließlich immer noch ein globales Unterfangen ist.