Dass Shukria Paykan Ahmadi überhaupt noch lebt, ist für sie ein kleines Wunder. Kundus, vor genau einem Jahr. "Die Taliban kamen plötzlich aus ihren Verstecken", erinnert sie sich.

"Ich war im Haus meiner Familie. Bei mir waren mein Ehemann und meine vierjährige Tochter. Die Taliban hatten die Gegend umzingelt. Voller Verzweiflung rief ich in Kabul im Verteidigungsministerium und im Innenministerium an und erklärte ihnen, dass wir in der Falle sitzen. Sie schickten einen Panzerwagen und Soldaten. Unter heftigem Beschuss fuhren wir aus der Stadt heraus zum Flughafen. Dort waren bereits etwa zweitausend Beamte und Offizielle, die auch geflüchtet waren. Inzwischen hatten die Taliban auch das Flughafengelände umzingelt. Wir konnten sie hören. Sie riefen immer wieder 'Gott ist groß!' Nach vielen Stunden und vielen Telefonaten mit Kabul brachte uns die Luftwaffe schließlich heraus in die Hauptstadt."

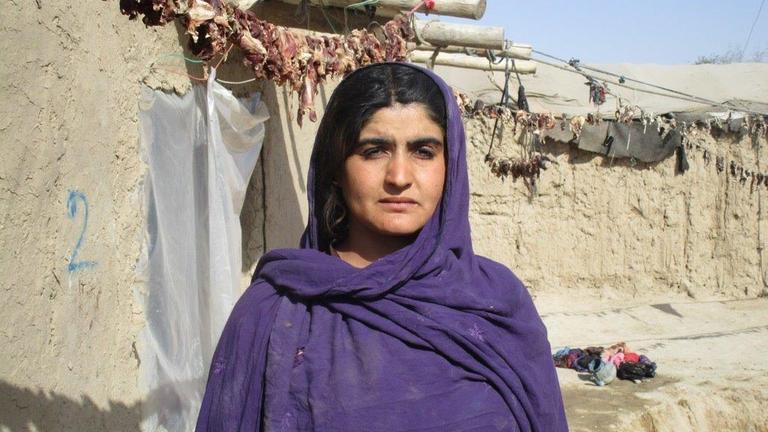

Shukria sitzt für die Provinz Kundus im afghanischen Parlament. Allein das macht sie zu einem Ziel der Taliban. "Ich hatte nur Angst um meine Tochter. Was, wenn die Taliban uns erwischt hätten? Sie hätten meinen Mann und mich umgebracht. Was wäre aus meiner Tochter geworden?"

Zehntausende flüchteten nach Kabul

Vor den Toren der Stadt musste sich auch Mohammad Yusuf vor den Taliban verstecken, auf der Ladefläche eines Lastwagens. Zwischen Melonen. Gerüchte gingen um, dass die Taliban junge Männer zwangsrekrutieren oder gleich töten würden. "In unserem Dorf wurde heftig gekämpft. Eine Rakete traf unser Haus. Eine Mauer stürzte ein. Meine Mutter lag unter den Trümmern. Ihr Bein war gebrochen. Es gab nirgendwo einen Arzt. Ich habe es so gerade geschafft, sie auf dem Obstlaster nach Mazar-i-Sharif zu bringen." Seit jenem Tag ist Bibi Sharaf, Mohammeds Mutter, stumm. Sie wimmert im Hintergrund.

Mohammads Familie gab ihr letztes Geld aus, um nach Kabul zu fliehen, so wie Zehntausende andere Menschen aus Kundus auch. Jetzt lebt die Familie am Stadtrand im Staub. Eine Plane, ein Teppich, eine Kanne für Wasser, ein kleiner Gaskocher und wenige Anziehsachen, das ist alles, was sie haben. Mohammad schlägt sich als Tagelöhner durch. Weil aber so viele Kriegsflüchtlinge nach Kabul kommen, gibt es ein großes Angebot an Arbeitern. Das drückt die Löhne. Mit Glück verdient Mohammad 60 Afghani am Tag, nicht mal einen Euro. Die Kinder können nicht zur Schule gehen, weil sie nicht in Kabul registriert sind. Hilfe vom Staat oder internationalen Organisationen gab es bisher nicht, sagt Mohammad: "Ihr seid die Ersten, die sich überhaupt nach uns erkundigen."

Auch von Shukria Ahmadi will niemand so recht Notiz nehmen, sagt sie verärgert. Die Parlamentsabgeordnete ist frustriert. Denn sie warnt seit Wochen vor einer erneuten Übernahme der Stadt Kundus durch die Taliban. Der Armee gelang es zwar vor einem Jahr, die Extremisten aus der Stadt zu drängen. Aber die gesamte Provinz ist weiterhin Kampfzone. "Ich war zum letzten Mal vor zehn Tagen in Kundus. Die Lage ist ähnlich schlimm wie vor einem Jahr", erzählt Shukria Ahmadi. "Ich konnte nicht einen einzigen Distrikt besuchen. Die Taliban befinden sich ein, zwei Kilometer von den Stadtgrenzen entfernt. Sie kontrollieren drei Distrikte vollständig, und in den anderen beschränkt sich der Einfluss der Regierung auf das Gelände, in dem wichtige Behörden wie etwa die Polizei untergebracht sind. Auch in der Stadt Kundus hat die Regierung nicht die vollständige Kontrolle."

Deutsche Soldaten sind zurück in Kundus

Unabhängige Organisationen wie die International Crisis Group oder das Afghanistan Analysts Network sowie Sicherheitsexperten für internationale Organisationen, die zuletzt in Kundus waren, bestätigen Shukria Ahmadis Schilderungen. Die deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), der entwicklungspolitische Arm der Bundesregierung, schickt derzeit keine Mitarbeiter nach Kundus und versucht, die Projekte von Kabul oder der 160 Kilometer entfernten Stadt Mazar-i-Sharif aus aufrecht zu erhalten. Die Taliban hatten die Büros der GIZ vor einem Jahr geplündert. Kundus war ein Schwerpunkt der deutschen Hilfe. Dort war auch die Bundeswehr bis 2013 stationiert.

Shukria Paykan Ahmadi erinnert sich noch gut an den Tag des Abzugs. Damals versprachen der damalige Außenminister Westerwelle und der damalige Verteidigungsminister de Maiziere, Deutschland werde Afghanistan nicht im Stich lassen. Jetzt sind deutsche Soldaten wieder in Kundus. Sie versuchen, ihre afghanischen Kollegen zu beraten – und das Schlimmste abzuwenden. "Aber die deutsche Regierung ist, was Kundus angeht, sehr ruhig. Für uns ist das enttäuschend", bilanziert Shukria Paykan Ahmadi die Jahre nach dem Abzug.

Ein Ende der Kämpfe ist jedenfalls nicht absehbar. Gebiete, die die Armee tagsüber erobert, fallen nachts wieder an die Taliban – wenn die afghanischen Soldaten wieder in ihrer Kaserne sind. An den Ausfallstraßen errichten Taliban Checkpoints. Sie entführen oder töten jene, die im Verdacht stehen, mit der Regierung zusammen zu arbeiten. Und so können auch Flüchtlinge wie Mohammad Yusuf und seine Mutter Bibi, die seit den Kämpfen stumm ist, nicht zurück in ihre Heimat. "Wir würden gerne. Aber dort ist alles zerstört. Wie sollen wir es denn dort schaffen?"

Und er fügt noch hinzu, dass es für die Familie ja schon im Staub von Kabul ums nackte Überleben gehe. Wie sie den nächsten Winter überstehen sollen, dass wissen Mohammad und die anderen nicht.