- „Als ich auf die Journalistenschule ging, da war das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ für uns das Größte.“

– „Der Begriff „Spiegel“-Affäre bekommt in diesen Tagen eine neue Bedeutung.“

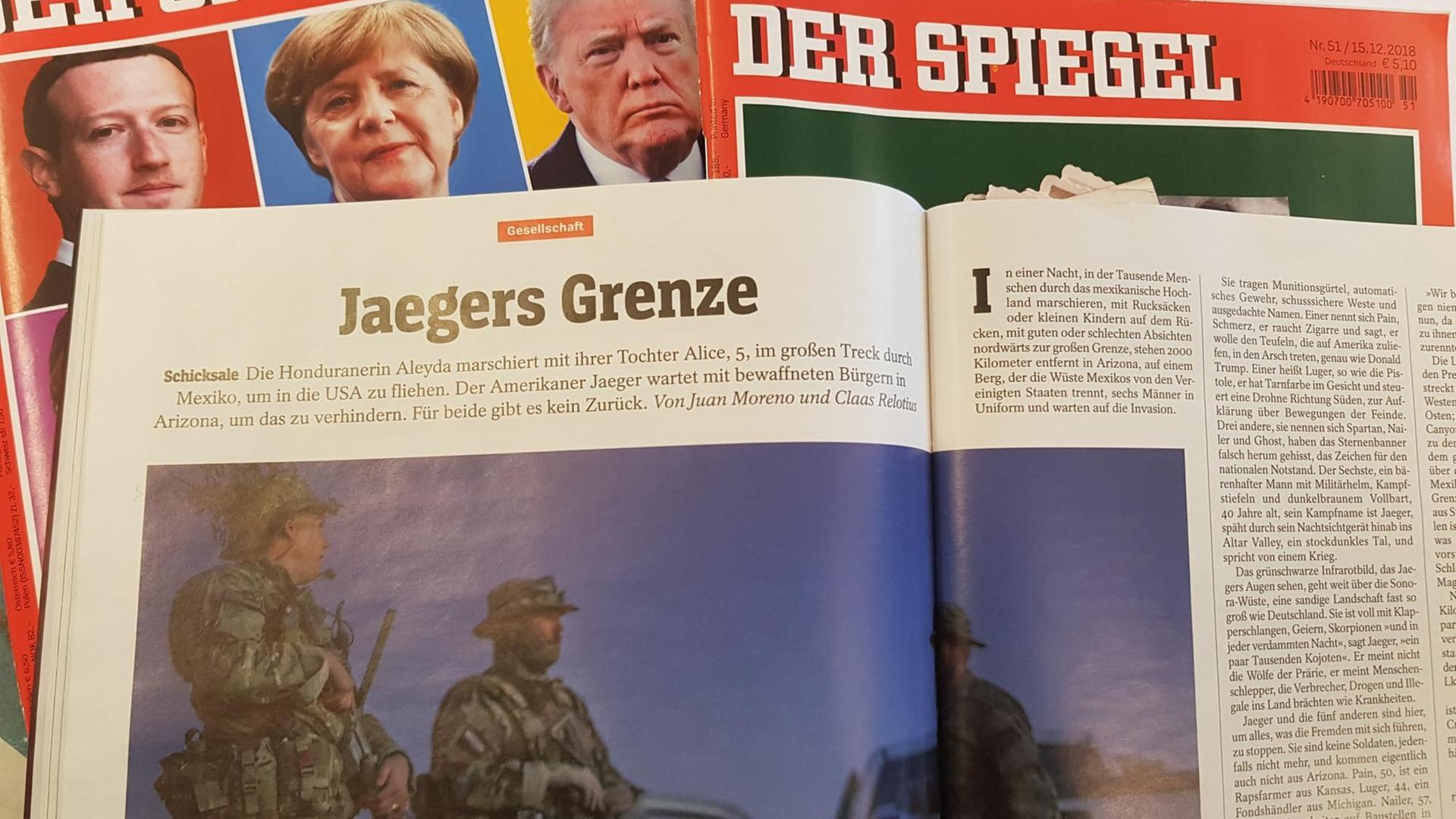

– „Claas Relotius galt als Superstar der Branche. Seine Reportagen: preisgekrönt, detailreich, nah dran – zu schön, um wahr zu sein.“

– „Relotius hatte über Jahre hinweg Interviews und Reportageszenen teils erfunden.“

– „Personen Worte in den Mund gelegt, die er nie getroffen hat.“

– „Dieses Haus – so der erste Satz der morgigen Ausgabe – ist erschüttert.“

– „Wir wissen, wir haben auch eine Leitfunktion für die gesamte Branche. Und dass wir der nicht gerecht geworden sind, das schmerzt uns furchtbar.“

– „Ein massiver Schlag gegen die Glaubwürdigkeit.“

Die journalistische Fälschungsaffäre des Claas Relotius. Sie hat nicht nur, aber ganz besonders das Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ getroffen. Clemens Höges ist seit 29 Jahren dabei. Er war Reporter und Korrespondent in Krisenregionen, in Washington, aber auch in Deutschland. Höges hat das Deutschland-Ressort geleitet.

Inzwischen ist Clemens Höges Mitglied der Chefredaktion und sitzt in seinem Büro im 13. Stock des „Spiegel“-Hochhauses an der Hamburger Ericusspitze. Die Erinnerung an die Relotius-Affäre sitzt tief.

„Weil es ausgerechnet uns getroffen hat, so etwas, weil Relotius ausgerechnet bei uns so gearbeitet hat, wie er das getan hat. Ausgerechnet deswegen, weil kein anderes Printmedium in Deutschland verfügt über eine Dokumentation in der Stärke, wie wir sie haben. Wir haben uns immer sehr viel darauf zu Gute gehalten, dass bei uns alles stimmen muss.“

Tatsächlich hatte der „Spiegel“ immer wieder mit Sprüchen wie „Keine Angst vor der Wahrheit“ geworben und seine Dokumentation, also Archivare und Faktenchecker, als Alleinstellungsmerkmal gepriesen. Auch in einem Imagefilm zum 70. Geburtstag – mit einer Erinnerung an die hohen Maßstäbe, die „Spiegel“-Gründer Rudolf Augstein einst setzte.

– „Der Begriff „Spiegel“-Affäre bekommt in diesen Tagen eine neue Bedeutung.“

– „Claas Relotius galt als Superstar der Branche. Seine Reportagen: preisgekrönt, detailreich, nah dran – zu schön, um wahr zu sein.“

– „Relotius hatte über Jahre hinweg Interviews und Reportageszenen teils erfunden.“

– „Personen Worte in den Mund gelegt, die er nie getroffen hat.“

– „Dieses Haus – so der erste Satz der morgigen Ausgabe – ist erschüttert.“

– „Wir wissen, wir haben auch eine Leitfunktion für die gesamte Branche. Und dass wir der nicht gerecht geworden sind, das schmerzt uns furchtbar.“

– „Ein massiver Schlag gegen die Glaubwürdigkeit.“

Die journalistische Fälschungsaffäre des Claas Relotius. Sie hat nicht nur, aber ganz besonders das Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ getroffen. Clemens Höges ist seit 29 Jahren dabei. Er war Reporter und Korrespondent in Krisenregionen, in Washington, aber auch in Deutschland. Höges hat das Deutschland-Ressort geleitet.

Inzwischen ist Clemens Höges Mitglied der Chefredaktion und sitzt in seinem Büro im 13. Stock des „Spiegel“-Hochhauses an der Hamburger Ericusspitze. Die Erinnerung an die Relotius-Affäre sitzt tief.

„Weil es ausgerechnet uns getroffen hat, so etwas, weil Relotius ausgerechnet bei uns so gearbeitet hat, wie er das getan hat. Ausgerechnet deswegen, weil kein anderes Printmedium in Deutschland verfügt über eine Dokumentation in der Stärke, wie wir sie haben. Wir haben uns immer sehr viel darauf zu Gute gehalten, dass bei uns alles stimmen muss.“

Tatsächlich hatte der „Spiegel“ immer wieder mit Sprüchen wie „Keine Angst vor der Wahrheit“ geworben und seine Dokumentation, also Archivare und Faktenchecker, als Alleinstellungsmerkmal gepriesen. Auch in einem Imagefilm zum 70. Geburtstag – mit einer Erinnerung an die hohen Maßstäbe, die „Spiegel“-Gründer Rudolf Augstein einst setzte.

„Sagen, was ist – ein Augstein-Zitat, das heute noch gilt. Und damit es so bleibt, gibt es beim „Spiegel“ eine ganze Abteilung: die Dokumentation. 70 Personen überprüfen Fakten, korrigieren Schreibweisen und suchen Fehler. Tief im Archiv ist auch heute noch die inoffizielle Verfassung des Heftes zu finden: das „Spiegel“-Statut, eine Art Grundgesetz für alle Mitarbeiter des Hauses.“

„Alle im „Spiegel“ verarbeiteten und verzeichneten Nachrichten, Informationen, Tatsachen müssen unbedingt zutreffen. Und in Zweifelsfällen ist eher auf eine Information zu verzichten, als die Gefahr einer falschen Berichterstattung zu laufen.“

Bei Relotius hat das System versagt

Bei Relotius hat dieses System versagt. Entsprechend groß war der Schock, erinnert sich Höges.

„Als das unten im Atrium der Belegschaft verkündet wurde: Die Leute waren fassungslos. Bei einzelnen flossen Tränen. Es war unvorstellbar.“

Der „Spiegel“ hat all das mit großer Energie aufgearbeitet, investigativ recherchiert im eigenen Haus. Eine Kommission, der mit der früheren Chefredakteurin der „Berliner Zeitung“, Brigitte Fehrle, auch eine externe Expertin angehörte, legte Mitte dieses Jahres einen schonungslosen Bericht vor. Fehrle ging zusammen mit zwei Kollegen aus dem „Spiegel“ über Monate der Frage nach, warum Relotius täuschen konnte.

„Bei der Dokumentation war es so, dass da ein grundlegender Fehler gewesen ist. Da ist ein Dokumentar für alle Texte aus diesem Ressort zuständig gewesen – egal, aus welcher Weltregion oder in welchem Themenbereich diese Texte spielten. Der war sehr eng verwoben mit den Redakteuren und hat, glaube ich, einfach nicht mehr so genau hingeguckt wie eigentlich im „Spiegel“ hingeguckt wird. Und das andere Problem liegt eher in der Redaktion. Relotius hat in einem Bereich gearbeitet, wo es hauptsächlich darum ging, Reportagen zu schreiben, die sehr brillant sein sollten, die im Zweifel auch Preise gewinnen sollten. Also die außergewöhnliche Geschichte, die außergewöhnliche Protagonisten – das ist das, was im Grunde Standard ist in diesem Ressort. Und das kann man natürlich besser leisten, wenn man sich nicht so sehr um die Fakten kümmert.“

„Als das unten im Atrium der Belegschaft verkündet wurde: Die Leute waren fassungslos. Bei einzelnen flossen Tränen. Es war unvorstellbar.“

Der „Spiegel“ hat all das mit großer Energie aufgearbeitet, investigativ recherchiert im eigenen Haus. Eine Kommission, der mit der früheren Chefredakteurin der „Berliner Zeitung“, Brigitte Fehrle, auch eine externe Expertin angehörte, legte Mitte dieses Jahres einen schonungslosen Bericht vor. Fehrle ging zusammen mit zwei Kollegen aus dem „Spiegel“ über Monate der Frage nach, warum Relotius täuschen konnte.

„Bei der Dokumentation war es so, dass da ein grundlegender Fehler gewesen ist. Da ist ein Dokumentar für alle Texte aus diesem Ressort zuständig gewesen – egal, aus welcher Weltregion oder in welchem Themenbereich diese Texte spielten. Der war sehr eng verwoben mit den Redakteuren und hat, glaube ich, einfach nicht mehr so genau hingeguckt wie eigentlich im „Spiegel“ hingeguckt wird. Und das andere Problem liegt eher in der Redaktion. Relotius hat in einem Bereich gearbeitet, wo es hauptsächlich darum ging, Reportagen zu schreiben, die sehr brillant sein sollten, die im Zweifel auch Preise gewinnen sollten. Also die außergewöhnliche Geschichte, die außergewöhnliche Protagonisten – das ist das, was im Grunde Standard ist in diesem Ressort. Und das kann man natürlich besser leisten, wenn man sich nicht so sehr um die Fakten kümmert.“

Relotius lieferte vermeintlich brillante Reportagen

Zu der Jagd nach Journalistenpreisen kam also eine laxe Kontrolle. Relotius nutzte das aus: Er lieferte – vermeintlich – brillante Reportagen. In diesem Genre zählen vor allem die subjektiven Beobachtungen des Journalisten. Vom Hamburger Schreibtisch aus lässt sich kaum checken, was sich im Ausland, gar in Krisenregionen abgespielt haben soll. Das Vertrauen der Redaktion für Autoren spielt hier eine besonders Rolle.

Juan Moreno, der „Spiegel“-Reporter, der Relotius auf die Schliche kam, veröffentlichte im Herbst ein Buch: „Tausend Zeilen Lüge“. Darin und auch auf Lesungen beschreibt Moreno, mit welchen Tricks Relotius vermied, dass jemand in der Ferne mitbekam: Da wurden Recherchen erfunden oder abgeschrieben – wie offenbar bei einer Geschichte über den US-amerikanischen Footballspieler Colin Kaepernick, der sich aus Protest gegen Rassismus zur Nationalhymne hinkniete.

Juan Moreno, der „Spiegel“-Reporter, der Relotius auf die Schliche kam, veröffentlichte im Herbst ein Buch: „Tausend Zeilen Lüge“. Darin und auch auf Lesungen beschreibt Moreno, mit welchen Tricks Relotius vermied, dass jemand in der Ferne mitbekam: Da wurden Recherchen erfunden oder abgeschrieben – wie offenbar bei einer Geschichte über den US-amerikanischen Footballspieler Colin Kaepernick, der sich aus Protest gegen Rassismus zur Nationalhymne hinkniete.

„Das ist natürlich der absolute Wahnsinn, erst mal als journalistischer Stunt, sich so was auszudenken, und dann aber auch in der Exekution: Was der gemacht hat, ist, der hat beim „Spiegel“ angerufen. Es gibt eine Abteilung, die übersetzt die Texte und hat denen erzählt, ich habe dieses Interview – und es ist fantastisch, es war für den Reporterpreis letztes Jahr nominiert. Ich habe es nur bekommen, weil die Eltern wollten es nicht für amerikanische Medien machen, weil dann alle über sie herfallen. Wir dürfen es leider nicht ins Englische übersetzen. Ja, was sagen die Kollegen? Ne, wir drucken es nicht? Also: Klar, ja. Wenn das der Wunsch der Eltern war, verständlicherweise. Dann machen wir das. Und das hat er immer wieder gemacht.“

Spiegel änderte Strukturen

Der „Spiegel“ hat Konsequenzen gezogen. Einige Mitarbeiter, die in der Affäre eine Rolle spielten, haben den Verlag verlassen. Das Gesellschaftsressort heißt nun „Reporter“, ist an die große Dokumentation angeschlossen und muss immer wieder mit anderen Ressorts zusammenarbeiten. Die Reporterinnen und Reporter sollen sich gegenseitig im Blick haben. Doch der Schaden geht weit über den „Spiegel“ hinaus – auch, weil Relotius in seiner Karriere andere Redaktionen journalistisch betrogen hatte, etwa „Zeit Online“ und den „Tagesspiegel“. Die Affäre hat viele Journalistinnen und Journalisten nachdenklich gestimmt. Zum Beispiel Gianna Niewel, Redakteurin der Seite 3 der „Süddeutschen Zeitung“ – dem Ressort für Portraits und Reportagen.

„Als das herausgekommen ist – es war ein Mittwoch – da hatte ich gerade ein dreiseitiges Dossier bei uns, das ich gemeinsam mit einem Kollegen geschrieben habe. Und wir haben plötzlich alles in Zweifel gezogen. Also, es war das Porträt eines Flughafenseelsorgers. Und wir hatten geschrieben „Er will einen Ordner zeigen“. Wir haben uns gefragt, will er den wirklich zeigen oder zeigt er den nur, weil wir da sind? Wir haben wirklich über jeden Nebensatz diskutiert.“

„Als das herausgekommen ist – es war ein Mittwoch – da hatte ich gerade ein dreiseitiges Dossier bei uns, das ich gemeinsam mit einem Kollegen geschrieben habe. Und wir haben plötzlich alles in Zweifel gezogen. Also, es war das Porträt eines Flughafenseelsorgers. Und wir hatten geschrieben „Er will einen Ordner zeigen“. Wir haben uns gefragt, will er den wirklich zeigen oder zeigt er den nur, weil wir da sind? Wir haben wirklich über jeden Nebensatz diskutiert.“

Niewel hat sich Ende November in Tutzing am Starnberger See mit mehreren Dutzend Kolleginnen und Kollegen getroffen – auf einer gemeinsamen Tagung der bayerischen Akademie für politische Bildung und der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Der Titel der Tagung: „Jetzt mal ehrlich!“ Über Redaktionsgrenzen hinweg diskutierten die Journalisten unter anderem darüber, welche Lehren sie aus dem Relotius-Skandal gezogen haben. Denn im Laufe des Jahres flogen auch einige andere Reporter auf, die ihre Redaktionen und das Publikum getäuscht haben. Verglichen mit Relotius waren sie zwar kleine Fische.

Auch andere Medien fahren Qualitätssicherung hoch

So entdeckte das Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ einen Fälscher frühzeitig – noch vor dem Druck. Dennoch fährt die Zeitung ihre journalistische Qualitätssicherung hoch, berichtet Gianna Niewel.

„Also, auf einer operativen Ebene arbeiten wir als Haus gerade an einer Plattform, sodass Fälschungen noch unwahrscheinlicher werden können. Wo es darum geht, dass Autorinnen und Autoren ihre Interviewbänder, ihre Kontaktinformationen hochladen können, dass das zugreifbar ist. Und ansonsten haben wir bei der Seite 3 auch nochmal das Faktenchecken angezogen. Das machen wir nochmal deutlich intensiver, als wir es vorher ohnehin schon gemacht haben.“

Die Redakteurin der „Süddeutschen Zeitung“ sagt ganz offen: Diese neue Zeit ist für die Journalisten bisweilen auch belastend.

„Es bedeutet in erster Linie mehr Arbeit. Wir haben ja jetzt nicht plötzlich zwei Stellen mehr bekommen, um das zu machen, sondern das ist eine Arbeit, die wir – meine Kolleginnen, Kollegen und ich – zusätzlich machen. Die wir so gut machen, wie es nur irgendwie geht. Aber das ist natürlich auch ein System, das an seine Grenzen gerät. Ich persönlich kann sagen, wenn ich Kolleginnen und Kollegen Fakten checke: die kenne ich seit Jahren, mit denen bin ich teilweise befreundet. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das wir haben, das ist sehr wichtig und sehr schön. Aber ich versuche mich beim Faktenchecken davon immer ein Stück weit zu distanzieren und zu sagen, ich versuche dann fast der Gegner zu sein, weil ich denke, nur wenn ich mich in die Rolle reinsteigere, sage ich jetzt mal, kann ich wirklich das so gut wie möglich machen.“

Erste Ausbildungszentren misstrauen außerdem heute dem Nachwuchs. Die Deutsche Journalistenschule in München prüft, ob beschriebene Szenen in den Bewerbungsreportagen stimmen können. Bei der Reportageschule in Reutlingen soll künftig im laufenden Betrieb ein Faktenchecker den angehenden Reporterinnen und Reportern auf die Finger schauen – zumindest mit Stichproben. Auch erste Jurys von Journalistenpreisen sehen mittlerweile genauer hin. Immerhin hatte Relotius selbst etliche Auszeichnungen gesammelt. Er war förmlich in einem Preis-Rausch.

„Also, auf einer operativen Ebene arbeiten wir als Haus gerade an einer Plattform, sodass Fälschungen noch unwahrscheinlicher werden können. Wo es darum geht, dass Autorinnen und Autoren ihre Interviewbänder, ihre Kontaktinformationen hochladen können, dass das zugreifbar ist. Und ansonsten haben wir bei der Seite 3 auch nochmal das Faktenchecken angezogen. Das machen wir nochmal deutlich intensiver, als wir es vorher ohnehin schon gemacht haben.“

Die Redakteurin der „Süddeutschen Zeitung“ sagt ganz offen: Diese neue Zeit ist für die Journalisten bisweilen auch belastend.

„Es bedeutet in erster Linie mehr Arbeit. Wir haben ja jetzt nicht plötzlich zwei Stellen mehr bekommen, um das zu machen, sondern das ist eine Arbeit, die wir – meine Kolleginnen, Kollegen und ich – zusätzlich machen. Die wir so gut machen, wie es nur irgendwie geht. Aber das ist natürlich auch ein System, das an seine Grenzen gerät. Ich persönlich kann sagen, wenn ich Kolleginnen und Kollegen Fakten checke: die kenne ich seit Jahren, mit denen bin ich teilweise befreundet. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das wir haben, das ist sehr wichtig und sehr schön. Aber ich versuche mich beim Faktenchecken davon immer ein Stück weit zu distanzieren und zu sagen, ich versuche dann fast der Gegner zu sein, weil ich denke, nur wenn ich mich in die Rolle reinsteigere, sage ich jetzt mal, kann ich wirklich das so gut wie möglich machen.“

Erste Ausbildungszentren misstrauen außerdem heute dem Nachwuchs. Die Deutsche Journalistenschule in München prüft, ob beschriebene Szenen in den Bewerbungsreportagen stimmen können. Bei der Reportageschule in Reutlingen soll künftig im laufenden Betrieb ein Faktenchecker den angehenden Reporterinnen und Reportern auf die Finger schauen – zumindest mit Stichproben. Auch erste Jurys von Journalistenpreisen sehen mittlerweile genauer hin. Immerhin hatte Relotius selbst etliche Auszeichnungen gesammelt. Er war förmlich in einem Preis-Rausch.

Reporterpreis ging mehrfach an Relotius

Berlin, Anfang Dezember. Im Veranstaltungszelt TIPI direkt am Bundeskanzleramt wird der Reporterpreis verliehen. Er ist schon seit Jahren nicht mehr mit Geld dotiert, unter Journalistinnen und Journalisten aber dennoch heiß begehrt. Relotius hatte ihn gleich mehrfach bekommen – das letzte Mal 2018, wenige Tage vor Bekanntwerden seiner eigenen Affäre. Der Text, für den er damals ausgezeichnet wurde, wurde laut „Spiegel“ zu großen Teilen erfunden. Ein Jahr später lässt man sich die Stimmung bei der Verleihung dadurch nicht vermiesen. Gleichwohl haben die Veranstalter ihre Standards angezogen. Anette Dowideit aus dem Vorstand berichtet: Wer Texte einreicht, muss ein Rechercheprotokoll beilegen.

„Man macht jetzt ein Making-of von den Texten, die man einreicht. Und dass wir auch sagen, es gibt Faktchecker, also dass man sich darauf gefasst machen muss, wenn man einen Preis, einen Vorschlag einreicht und sich um einen Preis bewirbt, dass der dann auch gecheckt wird und die Fakten noch einmal nachgeprüft werden können.“

„Man macht jetzt ein Making-of von den Texten, die man einreicht. Und dass wir auch sagen, es gibt Faktchecker, also dass man sich darauf gefasst machen muss, wenn man einen Preis, einen Vorschlag einreicht und sich um einen Preis bewirbt, dass der dann auch gecheckt wird und die Fakten noch einmal nachgeprüft werden können.“

Dowideit ist selbst Investigativreporterin der „Welt“. Auch bei ihrer eigenen Arbeit gelten strengere Beweispflichten.

„Und zwar haben wir bei uns im Team, bei der „Welt“, im Investigativteam gesagt, dass wir noch stärker dokumentieren, wie wir recherchiert haben. Dass wir unter anderem, wenn wir mit Personen sprechen, dass wir, wenn es möglich ist, dann auch Selfies mit denen machen, einfach nur für unsere Unterlagen. Dass wir auch stärker nachhalten, wann, wo hat welches Gespräch stattgefunden.“

Auch der „Spiegel“ erhöht seine Standards. Auf etwa 75 Seiten erfahren die Reporterinnen und Reporter, wie gründlich sie arbeiten müssen. Co-Chefredakteur Clemens Höges sagt: Künftig werde es noch wichtiger sein, harte Belege vorzulegen.

„Bei Investigativgeschichten lag die Messlatte bei uns schon immer natürlich sehr hoch, weil bei Investigativgeschichten auch die Gefahr, dass man einer falschen Quelle aufsitzt, weil Interessen im Hintergrund eine Rolle spielen, dass man auch juristische Risiken eingeht – diese Gefahren sind bei investigativen Stoffen alle sehr viel größer. Und da haben wir schon immer vorgebaut. Aber das bauen wir auch noch aus.“

Ein Restrisiko bleibt

Höges macht aber auch klar: Gerade bei Recherchen im Ausland bleibe ein Risiko – und Relotius hatte vor allem im Ausland recherchiert, immer wieder in den USA, aber auch in Krisenregionen.

„Selfies mit Gesprächspartnern sind natürlich hilfreich, um zu dokumentieren‚ hey, ich war da und es gibt da diesen Menschen. Die Wirkung ist eingeschränkt. Es gibt wenige Leute, die mehr Fotos gemacht haben als Claas Relotius. Nur waren die Personen, von denen er behauptete, es seien die auf den Fotos, die waren nicht echt, die gab es nicht. Das waren ganz andere Leute teilweise.“

Und selbst, wenn ein Redakteur oder Dokumentar einem – vermeintlichen – Protagonisten hinterhertelefoniere, könne ein bezahlter Lügner am anderen Ende der Verbindung sitzen, mahnt Höges.

Das Ausland ist eine besondere Schwachstelle. Sie nutzte auch ein Reporter beim Deutschlandfunk aus. Etwa 20 Jahre hatte er als freier Mitarbeiter unter anderem für diesen Sender gearbeitet und aus dem europäischen Ausland berichtet. Es stellte sich heraus: Zuletzt lieferte er einige Beiträge, bei denen er ausdrücklich vorgab, vor Ort gewesen zu sein – so, wie das die Redaktionen auch bei ihm bestellt hatten. Tatsächlich aber stellte er seine Berichte aus fremdem Material zusammen, das er etwa im Internet fand: bei anderen, örtlichen Sendern oder in Mitschnitten von Veranstaltern. Dem Deutschlandfunk fiel das selbst auf. Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wentzien betont: Dieser Fall sei mitnichten ein zweiter Relotius, keine Fälschung, aber doch journalistischer Betrug:

„Naja, wenn ich als Reporter so tue, als wäre ich in der Arena von Verona und ich sitze daheim in meiner kleinen Kemenate in Bad Reichenhall und wenn ich als Reporter oder Autorin und Autor so tue, als würde ich das Geschehen verfolgen, dann – glaube ich – produziere ich eine Fakenews, eine falsche Geschichte und simuliere eine Anwesenheit, die ja nicht gegeben war. Und tue nicht mein Handwerk, sondern ich liege einfach schlicht und ergreifend daneben.“

Dazu kommt ein Fall, bei dem eine Autorin – neben anderen Medien – auch bei Deutschlandfunk Nova eine erfundene Geschichte erzählt hat. Wentzien sagt: In diesem Fall hat die Redaktion nicht ausreichend nach Belegen gefragt. Das Deutschlandradio, zu dem auch der Deutschlandfunk gehört, überarbeitet nun ebenfalls seine Standards: Im Frühjahr nächsten Jahres soll ein Update des journalistischen Selbstverständnisses erscheinen. Vor allem bei subjektiven Berichten sollen Autorinnen und Autoren ihren Redaktionen konsequenter als bisher belegen, dass ihre Geschichten auch stimmen.

„Selfies mit Gesprächspartnern sind natürlich hilfreich, um zu dokumentieren‚ hey, ich war da und es gibt da diesen Menschen. Die Wirkung ist eingeschränkt. Es gibt wenige Leute, die mehr Fotos gemacht haben als Claas Relotius. Nur waren die Personen, von denen er behauptete, es seien die auf den Fotos, die waren nicht echt, die gab es nicht. Das waren ganz andere Leute teilweise.“

Und selbst, wenn ein Redakteur oder Dokumentar einem – vermeintlichen – Protagonisten hinterhertelefoniere, könne ein bezahlter Lügner am anderen Ende der Verbindung sitzen, mahnt Höges.

Das Ausland ist eine besondere Schwachstelle. Sie nutzte auch ein Reporter beim Deutschlandfunk aus. Etwa 20 Jahre hatte er als freier Mitarbeiter unter anderem für diesen Sender gearbeitet und aus dem europäischen Ausland berichtet. Es stellte sich heraus: Zuletzt lieferte er einige Beiträge, bei denen er ausdrücklich vorgab, vor Ort gewesen zu sein – so, wie das die Redaktionen auch bei ihm bestellt hatten. Tatsächlich aber stellte er seine Berichte aus fremdem Material zusammen, das er etwa im Internet fand: bei anderen, örtlichen Sendern oder in Mitschnitten von Veranstaltern. Dem Deutschlandfunk fiel das selbst auf. Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wentzien betont: Dieser Fall sei mitnichten ein zweiter Relotius, keine Fälschung, aber doch journalistischer Betrug:

„Naja, wenn ich als Reporter so tue, als wäre ich in der Arena von Verona und ich sitze daheim in meiner kleinen Kemenate in Bad Reichenhall und wenn ich als Reporter oder Autorin und Autor so tue, als würde ich das Geschehen verfolgen, dann – glaube ich – produziere ich eine Fakenews, eine falsche Geschichte und simuliere eine Anwesenheit, die ja nicht gegeben war. Und tue nicht mein Handwerk, sondern ich liege einfach schlicht und ergreifend daneben.“

Dazu kommt ein Fall, bei dem eine Autorin – neben anderen Medien – auch bei Deutschlandfunk Nova eine erfundene Geschichte erzählt hat. Wentzien sagt: In diesem Fall hat die Redaktion nicht ausreichend nach Belegen gefragt. Das Deutschlandradio, zu dem auch der Deutschlandfunk gehört, überarbeitet nun ebenfalls seine Standards: Im Frühjahr nächsten Jahres soll ein Update des journalistischen Selbstverständnisses erscheinen. Vor allem bei subjektiven Berichten sollen Autorinnen und Autoren ihren Redaktionen konsequenter als bisher belegen, dass ihre Geschichten auch stimmen.

Vertrauenspersonen sollen beim Deutschlandfunk Hinweisen nachgehen

Außerdem sollen in beiden Funkhäusern – in Berlin und Köln – Vertrauenspersonen installiert werden, die Hinweisen nachgehen und selbst auch Stichproben machen. Deutschlandfunk-Chefredakteurin Wentzien sagt, es gehe darum, den eigenen Werkzeugkasten zu entstauben, nicht etwas Neues zu erfinden. Hier und da habe über die Jahre die Routine übernommen. Das Ziel sei, wieder genauer hinzusehen.

„Ein Kollege in Berlin hat ein ganz praktisches Beispiel oder sagen wir mal ein ganz praktisches Bild dafür genutzt. Er sagte: Das, was wir gerade machen, ist so etwas wie eine Schluckimpfung oder eine Auffrischung einer Impfung, um danach ganz kräftig wieder in der Landschaft zu stehen. Das pikst. Manchmal ist es auch bitter, ein bisschen bitter, wenn man so ein Stück Zucker mit Tropfen einnimmt, aber es hilft ungemein.“

„Ein Kollege in Berlin hat ein ganz praktisches Beispiel oder sagen wir mal ein ganz praktisches Bild dafür genutzt. Er sagte: Das, was wir gerade machen, ist so etwas wie eine Schluckimpfung oder eine Auffrischung einer Impfung, um danach ganz kräftig wieder in der Landschaft zu stehen. Das pikst. Manchmal ist es auch bitter, ein bisschen bitter, wenn man so ein Stück Zucker mit Tropfen einnimmt, aber es hilft ungemein.“

In der Diskussion – im Deutschlandradio und darüber hinaus – geht es allerdings nicht nur um die Kontrolle der journalistischen Arbeit, das Checken der Fakten und Protagonisten. Es geht auch um die Verantwortung bei der Planung: Redaktionen wollen mehr denn je darauf achten, dass Reporterinnen und Reporter wirklich frei recherchieren können, statt um jeden Preis Wunschgeschichten zu liefern.

Im „Spiegel“, bei Claas Relotius, lief das mitunter anders. Im Zuge ihrer Aufarbeitung veröffentlichte die installierte Kommission eine E-Mail. Aus ihr geht hervor, wie die Redaktion bei Relotius eine Reportage aus den USA bestellt hat – und gleichzeitig die gewünschte Dramaturgie minutiös vorgab. Das sei allerdings kein „Spiegel“-weiter Standard gewesen, heißt es – sowohl von der Kommission als auch von „Spiegel“-Reporter Moreno und der Chefredaktion des „Spiegel“.

Claas Relotius schweigt sich aus

Derjenige, der diese Debatte losgetreten hat, schweigt allerdings: Claas Relotius selbst. Ein Anwalt geht gegen einzelne Details im Buch über die Affäre vor, lehnt Interviewanfragen an Relotius aber ab. Sein Mandant räume zwar ein, dass er eine schwere Verfehlung begangen habe. Er sei aber erst mal noch selbst damit beschäftigt, die Dinge zu verstehen. Clemens Höges und seine Kolleginnen und Kollegen im „Spiegel“ wünschen sich, dass Relotius mit der Aufklärungskommission redet. Vor allem eine offene Frage soll er endlich beantworten.

„Er hatte alle Möglichkeiten, Geschichten zu machen, die gut sind und stimmen. So wie es die ganzen Kollegen hier tun. Warum hat er das nicht gemacht? Warum musste er fälschen? Für eine Geschichte zum Klimawandel, er sollte nach Kiribati, Inselgruppe in der Südsee fliegen. Und soweit wir wissen, ist er nicht nach Kiribati geflogen, hat aber so getan, als wäre er nach Kiribati geflogen. Warum das? Ein Journalist, der mal eben nach Kiribati fliegen kann und dort eine Reportage schreiben kann, warum erfindet man das dann? Warum? Ich verstehe es nicht.“

Auch wenn nun seit einem Jahr das Schimpfwort „Relotius-Presse“ die Runde macht – beim Abverkauf habe der „Spiegel“ die Affäre nicht gespürt. Im Gegenteil: In den vergangenen Monaten verkaufte sich das Magazin mit im Schnitt gut 726.000 Exemplaren – gedruckt und digital – sogar etwas besser als vor einem Jahr. Das Publikum hält dem Magazin die Treue. Einen Relotius-Effekt gib es hier nicht.

„Er hatte alle Möglichkeiten, Geschichten zu machen, die gut sind und stimmen. So wie es die ganzen Kollegen hier tun. Warum hat er das nicht gemacht? Warum musste er fälschen? Für eine Geschichte zum Klimawandel, er sollte nach Kiribati, Inselgruppe in der Südsee fliegen. Und soweit wir wissen, ist er nicht nach Kiribati geflogen, hat aber so getan, als wäre er nach Kiribati geflogen. Warum das? Ein Journalist, der mal eben nach Kiribati fliegen kann und dort eine Reportage schreiben kann, warum erfindet man das dann? Warum? Ich verstehe es nicht.“

Auch wenn nun seit einem Jahr das Schimpfwort „Relotius-Presse“ die Runde macht – beim Abverkauf habe der „Spiegel“ die Affäre nicht gespürt. Im Gegenteil: In den vergangenen Monaten verkaufte sich das Magazin mit im Schnitt gut 726.000 Exemplaren – gedruckt und digital – sogar etwas besser als vor einem Jahr. Das Publikum hält dem Magazin die Treue. Einen Relotius-Effekt gib es hier nicht.

Gleichwohl kam es vor einem Jahr im Journalismus zu einer Zäsur. Es gibt eine neue Zeitrechnung. Vor Claas Relotius. Und danach. Beim „Spiegel“ und über ihn hinaus. Die neue Ära im Journalismus hat gerade erst begonnen.