"Wir laufen irgendwo auf der Straße entlang und sehen jemanden, der mit dem Fahrrad stürzt und sich sehr schmerzhaft wehtut, und uns tut es fast selbst ein bisschen weh."

"Wenn ich einem Fußballer zusehe und der wird verletzt, und es macht bei mir ‚Autsch‘ – das sind die Dinge, die wir untersuchen."

"Ich spüre seine Emotionen und die Angst und die Schmerzen und die Luftnot des am Boden liegenden. Das ist, als wäre ich Gast in seinem Körper und in seinem Geist. Das ist wie eine außerkörperliche Erfahrung."

"Also die Frage ist, ist das Simulation? Simulieren wir das, was beim anderen passiert?"

Körperlich mitfühlen, was man eigentlich nur sieht

"Da sitzt mir jemand in der Bahn gegenüber. Und dann denke ich, oh, der hat aber schwitzige Finger, obwohl ich gar nicht weiß, ob der schwitzige Finger hat, und dann spüre ich den Schweiß, obwohl ich gar keine schwitzigen Finger habe. Ich habe nie schwitzige Finger. Aber dann fühle ich den Schweiß auf meinen Fingerspitzen und denke: Boh, wie unangenehm, da muss ich mir aber gleich die Hände waschen. Sowas ist, was dann bei mir passiert. Obwohl ich den weder angefasst habe, noch sonst irgendwas."

Nina Gatter fühlt am eigenen Körper, was sie eigentlich nur sieht: wie ein Mensch gestreichelt wird, wie er geküsst wird, wie er gestoßen wird oder sich verletzt. Meist ist das Mitempfinden so alltäglich, dass sie es gar nicht bemerkt. Doch umso entspannter sie ist, desto stärker nimmt sie es wahr:

"Ich saß mal bei einer Massage dabei, wo mein Lebensgefährte sich massieren lassen hat. Und da sitze ich dann wie so ein verträumtes Kind und dann gucke ich, also, das war für mich das totale Aha-Erlebnis. Ich habe jede Berührung gespürt. Die Berührung und die Emotion, die damit verbunden war. Von beiden! Also, das kann ich gar nicht beschreiben, das ist total verrückt."

Soziale Interaktion mit großen individuellen Unterschieden

Wir lassen uns fast alle vom Lachen eines Freundes mitreißen, genauso wie von der Zuversicht eines Mitstreiters, wenn ein Projekt ins Stocken gerät. Manchmal hängen negative Schwingungen in der Luft: Ein gereizter Kollegen kann dann im ganzen Büro schlechte Stimmung verbreiten.

Gefühle stecken an – wie stark, das ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden.

"In meiner Arbeitsgruppe interessieren wir uns dafür, wie wir alle unsere soziale Umwelt wahrnehmen und mit ihr interagieren. Wir wollen das nicht nur für eine Gruppe verstehen, also zum Beispiel für typische Erwachsene oder Mirror-Touch-Synästheten wissen, sondern für ganz verschiedene. Wir interessieren uns für die individuellen Unterschiede. Menschen, die Schmerzen mitempfinden, bieten ein interessantes Fenster in diese Prozesse."

Michael Banissy ist Psychologe an der Goldsmiths University in London. Ihn beschäftigt, warum der eine den Nervenkitzel eines spannenden Thrillers genießt, während der nächste die Brutalität unerträglich findet. Oder auf einer Beerdigung: Manche Trauergäste bleiben gelassen, wenn sie mit der aufgewühlten Witwe sprechen, anderen stehen sofort die Tränen in den Augen. Wie kommt es, dass manche Menschen so empfindlich reagieren und andere kaum? Nina Gatter:

"Was für mich zum Beispiel unerträglich sein kann, ist, wenn ich jemandem gegenübersitze, der so eine Traurigkeit ausstrahlt. Und die spüre ich körperlich, die Traurigkeit. Und das ist halt für mich, wenn ich so durchlässig bin und offen und offenporig bin, dann strömen diese Dinge sehr intensiv auf mich ein. Ich glaube aber, diese Fähigkeit haben wir Menschen alle."

"Mirror-Touch-Synästhesie" als Forschungsgegenstand

Hier liegt Nina Gatter eher falsch. Was sie als normal erlebt, kennen die meisten von uns nicht. Das Phänomen wird als Mirror-Touch- oder Spiegel-Berührungs-Synästhesie bezeichnet. Mutige Schätzungen gehen von 1,6 bis 2 Prozent der Bevölkerung aus. Es sind psychisch gesunde Menschen, die wissen, dass eine Berührung nicht sie selbst betrifft, obwohl sie sie intensiv mitfühlen.

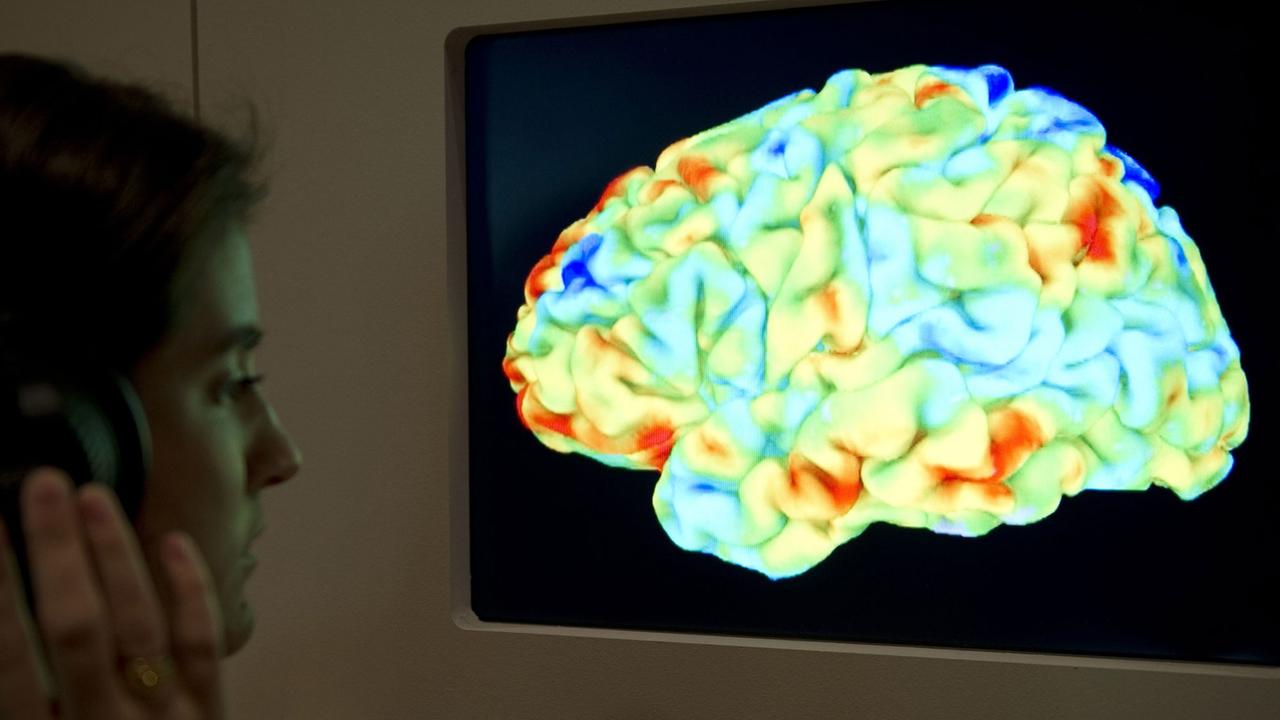

Michael Banissy und seine Arbeitsgruppe erforschen die Mirror-Touch-Synästhesie, weil sie sich am extremen Ende des Spektrums menschlicher Empfindsamkeit befindet und damit eine Möglichkeit bietet, sich genauer anzuschauen, was beim Mitfühlen in unserem Gehirn passiert. Im Jahr 2005 erschien erstmals eine Studie, bei der mit bildgebenden Verfahren die Hirnaktivität eines Mirror-Touch-Synästheten beobachtet wurde. Sie lieferte die Grundlagen für eine erste Theorie, erklärt die Psychologin Natalie Bowling aus der Arbeitsgruppe um Banissy:

"Diese Theorie basiert auf den Belegen dafür, dass in unserem Gehirn, wenn wir sehen wie jemand berührt wird oder Schmerzen empfindet, teilweise die gleichen Regionen an der Verarbeitung beteiligt sind, wie wenn wir selbst Berührung oder Schmerz erfahren. Und das ist etwas, was bei jedem von uns passiert, nicht nur bei Menschen mit Synästhesie."

Wenn wir anderen Menschen begegnen, löst das eine Resonanz in uns aus. Manchmal ertappen wir uns dabei, wie wir die Arme verschränken, wenige Sekunden nachdem unser Gegenüber die Arme verschränkt hat. Oder wie wir unwillkürlich mit dem Kopf nicken, weil unser Gegenüber gerade dasselbe tut. Auf einer sehr direkten und einfachen Ebene entsteht Gefühlsansteckung wahrscheinlich allein schon dadurch, dass wir permanent und ganz automatisch die Mimik, Stimme, die Gesten und die Körperhaltung unseres Gegenübers nachahmen. Indem wir mitschwingen, beispielsweise den wütenden Gesichtsausdruck des anderen imitieren und selbst die entsprechenden Muskeln aktivieren, entsteht auch in uns ein ähnliches Gefühl, wenn auch in abgeschwächter Form.

Simulation des Gegenübers mit "Spiegelneuronen"

In der Neuropsychologie hatten schon Anfang der neuzehnhundertneunziger Jahre zwei Forscher in Italien mit einer Entdeckung für viel Aufsehen gesorgt. Sie hatten durch Zufall beobachtet, dass im Hirn eines Affen immer dieselben Neuronen feuern, ganz gleich ob der Affe selbst nach einer Nuss greift, oder nur zusieht, wie ein Mensch danach greift. Giacomo Rizzolatti und Vittorio Gallese tauften diese Nervenzellen "Spiegelneuronen".

Der Nachweis über die Aktivität einzelner Neuronen lässt sich beim Menschen nur schwer wiederholen. Doch inzwischen werden immer häufiger bildgebende Verfahren angewandt. Im Hirnscanner wird sichtbar, dass ähnliche Regionen aktiviert werden, egal, ob wir einen bestimmten Reiz am eigenen Körper erfahren oder ihn bei anderen beobachten. Es scheint, dass unser Hirn permanent die Gefühle unseres Gegenübers simuliert, seien es Schmerzen, Berührungen oder andere Gefühle. Bowling:

"Aber bei Menschen mit Mirror-Touch-Synästhesie sehen wir eine Überaktivierung dieser Teile des Gehirns. Also wir sehen beispielsweise größere Aktivität in den für Berührung zuständigen Bereichen, wenn sie sehen, dass jemand berührt wird."

Führt Überaktivierung im Gehirn zu eigener Reizwahrnehmung?

Die britischen Neurowissenschaftler um Banissy sprechen deswegen von der Threshold- bzw. Schwellentheorie. Die Simulation, die unser Gehirn betreibt, ist bei Mirror-Touch-Synästheten offenbar so stark, dass eine Schwelle überschritten wird und sie – im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen - den Reiz bei sich wahrnehmen.

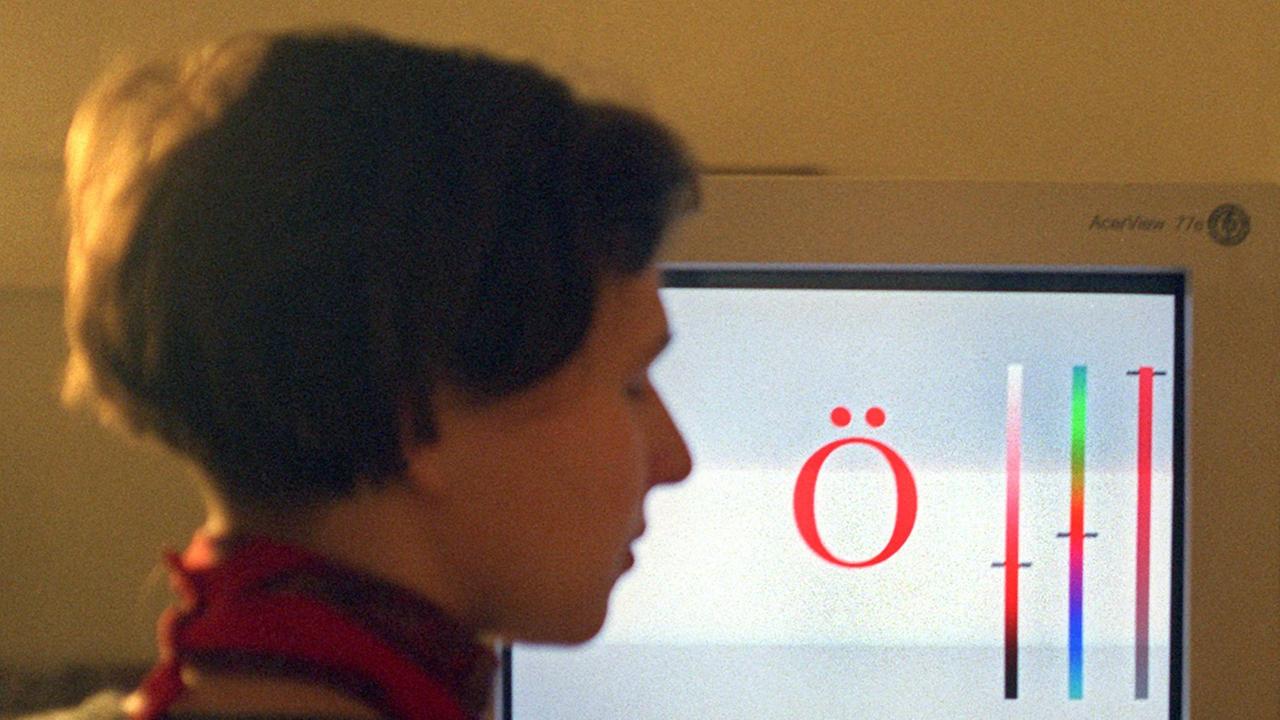

Kann man bei Mirror-Touch dann überhaupt von einer Synästhesie sprechen, einem Begriff, der für Menschen gefunden wurde, die beispielsweise zu Zahlen auch Farben sehen oder Töne schmecken?

Tatsächlich ist der Begriff Mirror-Touch-Synästhesie umstritten. Zwar sind auch hier die Eindrücke von Seh- und Tastsinn eng miteinander verknüpft. Doch vieles spricht dafür, dass die Betroffenen das, was sie sehen, nicht anders als die meisten Menschen wahrnehmen, sondern nur heftiger.

Um das zu belegen, haben Banissy und seine Arbeitsgruppe ihre Studien inzwischen von der sehr speziellen Mirror-Touch-Synästhesie auf eine breitere Gruppe ausgeweitet: nämlich auf Menschen, die zwar nicht Berührungen, aber Schmerzen der anderen körperlich spüren. Banissy:

"Nach unseren ersten Veröffentlichungen meldeten sich viele Leute bei uns, die meinten, dass sie auch so etwas wie Mirror-Touch-Synästhesie haben. Leute, die sagten, wenn ich Schmerzen sehe, erlebe ich das körperlich. Über die Jahre bekamen wir mehr und mehr solcher Berichte. Und wir konnten schließlich zeigen, dass es ein verwandtes Phänomen ist."

Mitempfinden von Schmerz evolutionsbiologisch sinnvoll

Ein Vogel flattert los und sogleich erhebt sich der ganze Schwarm in die Luft - evolutionsbiologisch betrachtet ist es ein großer Vorteil, durch Verletzungen, die andere erleben, selbst alarmiert zu werden und sich auf die Flucht vorzubereiten. Tatsächlich ist gerade das Mitempfinden von Schmerzen neurowissenschaftlich gut untersucht. Verschiedene Studien zeigen neuronale Überlappungen, unter anderem im vorderen Inselkortex und mittleren cingulären Kortex, wenn wir einen Schmerz selbst empfinden, ihn bei einem anderen sehen oder ihn uns nur vorstellen.

Die meisten Menschen würden von sich sagen, dass sie mitleiden, wenn sich jemand anderes weh tut. Doch ungefähr jeder Vierte reagiert heftig. Die so genannten "pain responder" erleben Übelkeit und Unwohlsein oder sogar ein Prickeln bis hin zum Schmerz an der entsprechenden Stelle des eigenen Körpers. Und sie unterscheiden sich vom Rest der Bevölkerung auch noch in einem anderen Punkt, erläutert Natalie Bowling:

"Die 'pain-responder' sind sich stärker ihrer eigenen Köperempfindungen bewusst. Sie nehmen Dinge wie ihren Herzschlag oder ihren Atem bewusster wahr als andere Menschen. Eine Erklärung ist, dass das Bewusstsein für den eigenen Körper das Mitempfinden der Emotionen anderer verstärken könnte."

Unsere Schmerzempathie hängt offensichtlich auch von unserem eigenen Körperempfinden ab. Wie sehr - das konnte der Wiener Neuropsychologe Claus Lamm zeigen. Lamm, der sich seit vielen Jahren mit Mitfühlen und Empathie beschäftigt, verabreichte den Teilnehmern in einem Experiment ein Schmerzmittel-Placebo. Anschließend erhielten sie selbst und eine andere Person kurze Elektroschock-Impulse. Im Hirnscanner konnte Lamm zeigen, dass die Schmerz-Reaktion durch das Placebo in beiden Situationen abgemildert wurde. Die Teilnehmer empfanden nicht nur bei sich selbst weniger Schmerz, sondern auch bei den anderen. Das bedeutet aber auch: Unser Mitfühlen hängt von unserem eigenen Zustand ab. Wir fühlen die Schmerzen mit, die wir zu sehen meinen, nicht die, die das Gegenüber wirklich fühlt.

Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Selbst und Anderen

Doch hinter der besonderen Empfindlichkeit der Mirror-Touch-Synästheten steckt offenbar noch mehr: Erste Hinweise finden die britischen Neurowissenschaftler um Banissy, als sie Teilnehmern zwei fremde Hände auf einem Monitor zeigen. Nach dem Zufallsprinzip hebt sich mal der linke Zeigefinger, mal der rechte. Die Teilnehmer sind nun aufgefordert, entweder die Bewegung der Finger zu imitieren oder auch das Gegenteil von dem zu tun, was das Gegenüber tut, also jeweils genau den anderen Zeigefinger zu heben. Eigentlich keine anspruchsvolle Aufgabe, aber den Mirror-Touch-Synästheten fiel es schwer, die Imitation zu hemmen. Das war eine neue Spur, berichtet Natalie Bowling:

"Das zeigt möglicherweise eine generelle Schwierigkeit, zwischen den Repräsentationen des Selbst und des Anderen zu unterscheiden. Wenn Mirror-Touch-Synästheten versuchen, nicht die Bewegungen einer anderen Person zu imitieren, finden sie das schwer. Das könnte bedeuten, dass es eine Beeinträchtigung beim Wechsel zwischen Selbst und Anderen gibt, die sich nicht einfach mit der Threshold-Theorie erklären lässt. Es scheint, dass ein komplexerer Vorgang zugrunde liegt."

In einem anderen Experiment werden die Studienteilnehmer im Gesicht berührt: entweder auf der rechten Wange oder auf der linken oder gar nicht. Dabei sollen sie zeigen, wo sie die Berührung fühlen. Gleichzeitig sehen sie ein Video, auf der ein fremdes Gesicht ebenfalls berührt wird. Während die Kontrollgruppe sich von den Bildern nicht stören lässt, reagieren die Mirror-Touch-Synästheten mit erheblicher Zeitverzögerung und machen häufiger Fehler, sobald die Berührungen bei ihnen selbst und dem Gegenüber nicht übereinstimmen.

Banissy und Kollegen sprechen daher neben der Schwellen-Theorie von der Self-Other-Theory. Wo bin ich, wo der Andere? Die Vermutung: Bei den Betroffenen scheint die Grenze zwischen Ich und Du zu verschwimmen. Bowling:

"Diese beiden Theorien schließen sich gegenseitig nicht aus, es ist nicht entweder die eine oder die andere. Stattdessen ist es wahrscheinlich eine Kombination verschiedener Prozesse, die für die Verhaltensmuster verantwortlich sind, die wir bei Mirror-Touch-Synästhesie sehen."

Bestimmte Hirnregion verantwortlich für das Selbst-Bewusstsein

Irgendwie kennt das jeder: Wenn wir mitfühlen, machen wir sie uns die Gefühle anderer Menschen zu einem gewissen Grad zu eigen. Dass wir dabei nicht übertreiben, dafür könnte der sogenannte rechte temporoparietale Übergang sorgen, eine Hirnregion, die wahrscheinlich für das Selbst-Bewusstsein und die Unterscheidung zwischen Ich und Anderen zuständig ist. Tatsächlich fanden die Neurowissenschaftler bei Mirror-Touch-Synästheten und den Schmerz-Mitfühlern weniger graue Substanz in dieser Region. Michael Banissy:

"Wie viele andere Dinge auch ist die Hauptfunktion des temporoparietalen Übergangs umstritten. Es gibt Belege dafür, dass diese Region bei den Repräsentationen des Selbst und der Anderen eine Rolle spielt. Er kann auch eine Rolle dabei spielen, wie man zwischen sich selbst und anderen unterscheidet, oder wie man seine Aufmerksamkeit auf andere Menschen oder von ihnen weglenkt, wenn man ihre Perspektive einnimmt."

Neben den bildgebenden Verfahren bietet die transkranielle Magnetstimulation eine Möglichkeit, sich der Gehirnanatomie zu nähern. Dabei wird sie von außen mit einem starken Magnetfeld stimuliert oder gehemmt. An der Royal Holloway Universität in London nutzten der Neuropsychologe Manos Tsakiris und Kollegen diese Methode, um den temporoparietalen Übergang kurzzeitig zu blockieren. Bei den Experimenten zeigte sich: Wenn diese Hirnregion gehemmt ist, verlieren die Probanden zum Teil das Gefühl dafür, wo die Grenzen ihres eigenen Körpers verlaufen. Dabei war es sogar möglich, sie so stark zu täuschen, dass sie unbelebte Objekte als Teil ihres Körpers betrachteten. Ihre Selbstwahrnehmung war messbar gestört. Nina Gatter:

"Ich habe mich auch als Kind aus mir herausgeschält und mich vom Universum aus nach unten angeguckt und die ganze Welt dann gesehen. Das waren auch so skurrile Ereignisse, die ich niemandem erzählt habe."

Unsere Weltwahrnehmung ist extrem subjektiv

Vor unserem Treffen haben Nina Gatter und ich miteinander telefoniert und mehre Emails ausgetauscht. Ausreichend Kontakt, um eine vage Vorstellung voneinander zu haben. Und für Nina Gatter genug, um eine Farbe in Verbindung mit mir zu fühlen. Meine Farbe sei olivgrün, schrieb sie.

"Das mache ich normalerweise nie, weil ich das als extrem übergriffig empfinde. Und ich sehe auch nicht bei allen Menschen Farben, es sei denn, ich lasse es zu. Es ist mehr ein Gefühl von Farbe. Ich kann das gar nicht gut beschreiben. Es ist nicht so, als würde die Farbe in Püffchen um Ihren Kopf herumwabern, sondern es ist ein Gefühl, wie die Essenz der Farbe."

Unsere Wahrnehmung ist äußerst subjektiv. Wir denken, dass alle Menschen die Welt so sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen wie wir selbst. Dass sie ähnlich mitfühlen und berührt werden. Das ging auch Nina Gatter lange so. Bis sie vor einem Jahr merkte, dass ihre Wahrnehmung anders ist als die der meisten Menschen:

"Ein paar Wochen vorher hatte ich mit meinem Lebensgefährten so lange darüber geredet und zu ihm gesagt, aber guck mal, der Februar, der ist doch da. Wo ist denn der bei Dir? Und er guckt mich an: Nina? Der Februar ist für mich einfach der Februar. Und ich konnte ihm das gar nicht begreiflich machen und dann fängt man natürlich an zu suchen."

Im Internet stieß sie auf die Begriffe Synästhesie und Mirror-Touch-Synästhesie. Doch wie anders ihre Wahrnehmung manchmal ist, das beginnt sie gerade erst zu verstehen. Wenn sie versucht, ihre Durchlässigkeit zu beschreiben, sagt sie öfter Dinge wie, "aber das haben ja alle Menschen" oder "das ist ja normal". Es klingt ein bisschen wie eine Frage.

"Und dann habe ich alle gefragt, die ich kenne. Und die haben, glaube ich, alle so ein bisschen gedacht. Auch meine Kinder gefragt. Die haben alle sich ein bisschen gewundert über die Frage."

Perspektivübernahme ist kognitiver Prozess

Manchmal lesen wir einen Roman, der so traurig ist, dass man weinen könnte. Auch ein Zeitungsbericht über ein Kriegsgebiet kann uns schwer im Magen liegen. Wir müssen Leid nicht unmittelbar miterleben. Ein starkes Gefühl entsteht auch, wenn wir uns etwas vorstellen, davon hören oder etwas darüber lesen. Im Alltag benötigen wir ständig diese Fähigkeit, uns einzudenken. Philipp Kanske, der an der TU Dresden und am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften forscht, gibt ein fiktives Beispiel: Der Bruder erzählt, dass er von seiner Freundin verlassen wurde.

"Also, es kann sein, dass mein Bruder mir das nicht so ganz ordentlich hinblättert, dass ich alles nachvollziehen kann. Ich muss mir das ein bisschen erschließen, was ist da genau passiert, was denkt er eigentlich. Und dieses Erschließen, dass ich in die Schuhe des anderen schlüpfe und versuche, für einen Moment die Situation mit dessen Augen zu sehen, das nennen wir Mentalisieren oder Perspektivübernahme. Und das ist ein kognitiver Prozess und nicht ein emotionaler wie das Einfühlen oder das Mitfühlen, sondern das ist ein kognitiver Prozess, der erstmal nicht emotional ist."

Zwei Wege zu den Gefühlen des Gegenüber

Emotionale Empathie auf der einen Seite, kognitives Mentalisieren auf der anderen Seite – zwei Wege, die zu den Gefühlen unseres Gegenübers führen. Kanske und Kollegen konnten im Hirnscanner auch entsprechend zwei getrennte Netzwerke finden, die an diesen Prozessen jeweils beteiligt sind.

Das Experiment zeigte in ersten Videos Schauspieler, die voller Wut, Traurigkeit, Schuld oder Scham von einem Erlebnis berichteten. Anschließend sollten die Probanden schildern, welche Gefühle die Szenen bei ihnen ausgelöst hatten. In anderen Videos ließen die Schauspieler bei ihren Berichten keine eindeutigen Gefühle erkennen. Die Probanden sollten dennoch versuchen, Gefühle zuzuordnen. Kanske:

"Es ist angedeutet, aber nicht ganz explizit benannt. Und in solchen Situationen brauche ich auch die Fähigkeit, mich in jemanden einzudenken, um das ganz und gar verstehen zu können. Und was wir da sehen können, ist, dass in solchen Situationen - aber wirklich nur in diesen - die Netzwerke, die mit Mentalisieren assoziiert sind, dass die dann aktiv sind. Dass die aber nicht aktiv sind, wenn die Emotionen offen daliegen. Wenn er die offen benennt, wenn ich die auch im Gesicht des anderen sehen kann."

Kognitive und emotionale Prozesse in unterschiedlichen Hirnregionen

Wer ein trauriges Gesicht sieht, aktiviert demnach typische Hirnregionen, die an der Verarbeitung von negativen Emotionen beteiligt sind. Wer dagegen nachdenken muss, um die Gefühle des anderen zu verstehen, aktiviert offenbar Teile des Temporallappens, des medialen präfrontalen Kortex sowie – interessanterweise - den temporoparietalen Übergang. Gerade die Region, die für das Selbst-Bewusstsein verantwortlich sein könnte und bei Mirror-Touch-Synästheten möglicherweise unterdurchschnittlich aktiv ist. Kanske:

"Für das kognitive Perspektivübernehmen brauche ich ja auch eine 'self-other-distincton', also ich muss auch zwischen mir und dem anderen unterscheiden. Also nicht nur, wenn ich meine und dessen Emotion auseinander halten will, sondern auch, wenn ich meine und seine Perspektiven auseinanderhalten will. Auch da ist eine Unterscheidung zwischen meinen Zuständen und denen des anderen wichtig. Und das hat nichts mit Emotion zu tun."

Wie wichtig sowohl die Fähigkeit zu emotionalem Mitfühlen einerseits als auch zum kognitiven Eindenken andererseits ist, zeigt sich, wenn eine der beiden fehlt. Bei Psychopathen zum Beispiel oder verurteilten Gewalttätern.

"Wir haben mal eine Gruppe von Menschen untersucht, die alle schon mal eine schwere Körperverletzung begangen haben, die auch Straftatbestand ist. Und was wir da sehen, ist, dass die Fähigkeit, sich einzufühlen nicht so stark ist. Die bilden das Gefühl der anderen spontan nicht so gut ab und teilen das Gefühl des anderen nicht so gut. Wogegen sie keine Probleme haben, sich in den anderen einzudenken. Also, sie verstehen, was mit dem anderen los ist, aber es hat keine emotionalen Auswirkungen bei ihnen wirklich."

Psychopathie und Autismus als Extremfälle

Auf der anderen Seite geht man inzwischen davon aus, dass Menschen mit Autismus entgegen früheren Theorien sehr wohl die Gefühle ihres Gegenübers teilen. Doch ähnlich wie bei Menschen mit einer Mirror-Touch-Synästhesie haben sie möglicherweise Schwierigkeiten, zwischen eigenen und fremden Gefühlen zu trennen, vermuten neuere Forschungsansätze. Auch hier wird der Einfluss des temporoparietalen Übergangs im Gehirn untersucht. Was bei Autismus nach außen wie fehlende Anteilnehme wirkt, könnte der Versuch sein, mit den ungebremst anflutenden Gefühlen zurechtzukommen. Vereinfacht gesagt: Wer zu stark mitleidet, kann den anderen nicht trösten. Zudem fällt es Menschen mit Autismus offenbar schwerer, die Gefühlsäußerungen anderer Menschen richtig einzuordnen. Die Fähigkeit zu Mentalisieren müssen sie bewusst erlernen. Kanske:

"Man unterscheidet manchmal auch zwischen der impliziten Perspektivübernahme und der expliziten. Viele, zumindest hoch funktionale Menschen mit Autismus, die also kognitiv nicht eingeschränkt sind, die lernen über ihr Leben hinweg, die entwickeln alternative Mechanismen, so dass sie Fragen, was der andere denkt, beantworten können. Sie können sich das dann ganz bewusst erschließen, aber dieses implizite, das spontane bewusste Einnehmen der Perspektive eines anderen, das scheinen sie eben nicht zu tun oder nicht so gut zu können."

Psychopathie und Autismus sind Extremfälle. Kanske und Kollegen gehen davon aus, dass sich dagegen bei den meisten Menschen Eindenken und Einfühlen gut ergänzen: Denn natürlich kann das Denken das Fühlen beeinflussen, umgekehrt hat das Fühlen Einfluss auf unser Denken.

"Jemand schickt mir einen kurzen Text. Da fehlt mir das Gesicht, mir fehlt die Stimme, mir fehlen alle diese Signale, auf die das Gehirn und die emotionalen Netzwerke ganz schnell anspringen. Ich muss mir über die Sprache erschließen, was der andere meint. Oder wir lesen in Romanen, da haben wir eine elaborierte Geschichte. Und uns fehlt all das, was die schnellen Netzwerke so brauchen, um aktiviert zu werden. Und trotzdem kommen wir irgendwann bei dem Gefühl an. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir erst verstehen, was bei dem anderen los ist, und dass wir dadurch zu dem Gefühl kommen."

Spezialisieren sich Menschen auf Einfühlungsmethode?

Allerdings scheinen Menschen sich gewissermaßen zu spezialisieren. Gute Mentalisierer verlassen sich offenbar eher auf ihre Mentalisierungsfähigkeit, empathische Menschen eher auf ihr Einfühlungsvermögen. Kanske:

"Ist jemand, der sich gut einfühlen kann, ist das auch jemand, der gut mentalisieren kann? Gibt es so eine Art gemeinsamen Faktor der sozialen Intelligenz? Und das ist eben nicht der Fall. Das Einfühlen in andere Menschen macht mich nicht automatisch zum guten Eindenker, zum guten Mentalisierer. Und anders herum, wenn ich mich gut eindenken kann in andere Menschen, heißt das nicht automatisch, dass ich viel mit anderen mitfühle."

Mitfühlen, empfänglich sein für die Gefühle anderer und sich in andere hineinversetzen – es sind hochkomplexe Prozesse, die dabei in unserem Gehirn ablaufen. Studien mit Mirror-Touch-Synästheten oder Durchschnitts-Probanden, die sich im Hirnscanner in andere einfühlen sollen, geben Hinweise darauf, wo in unserem Gehirn sich dieses Mitfühlen abspielen könnte, aber nicht wie es das tut. Nichtsdestotrotz gibt es inzwischen zahlreiche Belege dafür, dass unser Gehirn simuliert, was unserem Gegenüber geschieht. Bestimmte Netzwerke werden mit bestimmten Funktionen in Verbindung gebracht. Und vielleicht gibt es tatsächlich eine Hirnregion, in der sich das Ich von anderen abgrenzt. Es sind kleine Puzzleteile, von denen die meisten noch fehlen. Doch manchmal passen sie überraschend gut ineinander.

Durchlässigkeit als Fluch und Segen

"Ich glaube, die große Gefahr bei jemandem wie mir, der sehr starke Antennen für die anderen hat und sie für sich selber nicht gut nutzen kann, ist, dass man unglaublich bei den anderen ist und die es auch genießen, gehört zu werden und gesehen zu werden, man große Gefahr läuft, nicht mehr auf sich selbst aufzupassen und sich abzugrenzen."

Nina Gatter ist Kinderärztin. Ihre Durchlässigkeit war dabei Fluch und Segen zugleich. Den Kopf voller medizinischem Wissen habe sie zugleich einen ganz direkten, intuitiven Zugang zu ihren Patienten. Sie könne sehen, wo es wehtut. Und sie wisse, wie sich die Patienten fühlen, ohne viele Worte.

Was das bedeuten kann, hat Nina Gatter in ihren frühen Berufsjahren erfahren, als sie noch auf einer Intensivstation für Kinder arbeitete. Damals geriet sie an ihre Grenzen, körperlich und seelisch.

"Da sind mal fünf oder sechs Kinder über einen relativ kurzen Zeitraum gestorben, Säuglinge, die ich auch begleitet habe. Das passiert ja gottseidank nicht so oft. Aber das war eine sehr intensive Phase. Und ich war offen für den Schmerz der Mütter, und ich habe diesen Schmerz der Mütter aufgenommen, und ich habe ihn am eigenen Leib gespürt. Und ich habe nicht aus Mitgefühl mit den Müttern geweint, sondern weil mein Kind gestorben ist. Mein ist Kind ist gestorben. Und das ist nicht gut. Das hilft niemandem."

Ganz dicht machen, so wie sie es als junge Frau getan habe, um besser klarzukommen, will Nina Gatter nicht mehr. Die Antennen abzuschalten, das sei wie mit Ohropax in den Ohren, man nehme die Welt nur noch gedämpft wahr, die Feinheiten gehen verloren.