Ohne Risiko ist das Iceland Deep Drilling Project nicht: Bei einem früheren Versuch bohrten die Forscher versehentlich direkt ins Magma, wodurch der Bohrer steckenblieb. Selbst ein Vulkanausbruch aus einem Bohrloch ist möglich. Wenn es aber gelänge, die Gluthitze technisch zu beherrschen, ließe sich die Ausbeute der Erdwärmekraftwerke in Vulkangebieten vervielfachen - nicht nur in Island, sondern weltweit.

Aus kargem, moosbewachsenen Lavagestein schießt eine Dampffontäne dutzende Meter hoch in den Himmel.

Gleich daneben brodelt eine trübe Schlammbrühe, es stinkt bestialisch nach Schwefel. Die heiße Quelle Reykjaneshver im Süden Islands ist ein gewaltiges Naturschauspiel – das Begehrlichkeiten weckt. Dicke Rohrleitungen transportieren die Wärme ab. Ein futuristisch anmutendes Kraftwerk in der Ferne wandelt sie in Strom. Ein Dutzend Bohrlöcher, jeweils wenige Megawatt elektrische Leistung. Jetzt gibt Ideen, die geförderte Leistung zu vervielfachen.

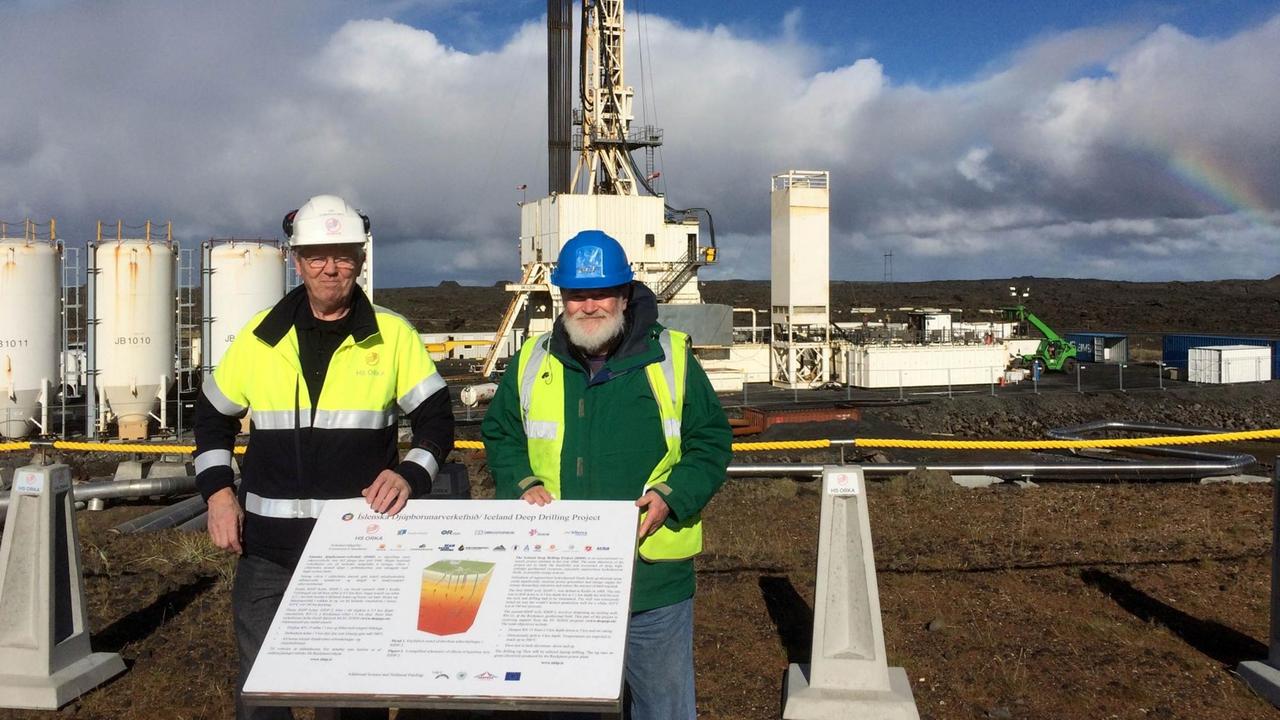

Wenige Meter von der fauchenden Gasfontäne entfernt steigen zwei Geologen aus einem Geländewagen. Der eine ist groß gewachsen und heißt Gudmundur Ómar Fridleifsson. Er ist Chefgeologe des größten isländischen Energieunternehmens HS Orca und Leiter des Iceland Deep Drilling Project.

"Das Bohrloch befindet sich unterhalb des Bohrturms. Der ist bestimmt 40 bis 50 Meter hoch."

Der zweite Mann ist fast einen Kopf kleiner, mit ergrautem Vollbart: Wilfred Elders, emeritierter Geologieprofessor von der University of California in Riverside. Er vertritt Forscher aus Europa und Nordamerika, die neben diversen Bohrfirmen hinter dem Projekt stehen.

Hier zu bohren, ist nicht ohne Risiko

"Unser Ziel ist es, viel tiefer und zu viel höheren Temperaturen und Drücken zu bohren als zuvor. Aus so einem Produktionsbrunnen könnten wir vielleicht 50 statt drei Megawatt fördern."

Was im August 2016 begann, soll das heißeste Bohrloch der Welt werden. Hier zu bohren, ist nicht ohne Risiko. Zwar ist der nächste Vulkan viele Kilometer entfernt – aber Magma kann überall in der Tiefe lauern.

"Wir haben jetzt bis auf ungefähr 3.070 Meter gebohrt. Zurzeit nehmen wir Messwerte und dann machen wir weiter."

"It would be better to continue the discussion in office."

Der Atlantikwind weht trotz des sonnigen Tages eisig – und wir suchen Schutz. Gudmundur Fridleifsson bleibt vor der Tür eines weißen Baucontainers stehen.

"Das hier ist also der Campus, mit Toiletten hier. Wir haben ein paar Räume zum Schlafen, wenn wir mal mitten in der Nacht Dienst haben."

Zwei frühere Bohrversuche sind bereits gescheitert

Es wird durchgearbeitet - das Bohrgerät ist teuer. Außerdem sind die Geologen nervös. Denn zwei frühere Bohrversuche so tief ins isländische Gestein sind bereits gescheitert.

"Das ist der dritte Versuch. Der erste fand im Jahr 2006 statt, also vor zehn Jahren. Das Bohrloch war schon drei Kilometer tief. Wir waren gerade dabei, ein paar Fließversuche zu machen, als das Loch in sich zusammenfiel. Wir haben versucht, es zu reparieren, aber das klappte nicht und wir mussten das Projekt auf der Reykjanes-Halbinsel aufgeben."

"Das ist der dritte Versuch. Der erste fand im Jahr 2006 statt, also vor zehn Jahren. Das Bohrloch war schon drei Kilometer tief. Wir waren gerade dabei, ein paar Fließversuche zu machen, als das Loch in sich zusammenfiel. Wir haben versucht, es zu reparieren, aber das klappte nicht und wir mussten das Projekt auf der Reykjanes-Halbinsel aufgeben."

Die Idee hinter dem Iceland Deep Drilling Project ist die Hoffnung auf eine völlig neue Dimension der Energiegewinnung. Ein Viertel des Stroms und über 80 Prozent der Heizwärme stammen in Island heute schon aus dem Untergrund. Doch theoretisch geht viel mehr: In noch heißerem Gestein, in noch größerer Tiefe verändert sich der Wasserdampf: Er wird überkritisch.

"Das heißt also, es ist besonders heiß. Es ist eben dichter als Dampf, aber es ist trotzdem keine Flüssigkeit."

David Bruhn arbeitet am Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam.

"Wenn ein Fluid über dem sogenannten kritischen Punkt ist, hat es dadurch einen besonders hohen Energiegehalt. Und deswegen ist es besonders interessant für die Energiegewinnung da mal hineinzubohren und es zu gewinnen. Die Schätzung ist, dass von so einem Reservoir ungefähr das Zehnfache an Energie aus einem Bohrloch geholt werden kann, gegenüber einem konventionellen Bohrloch in Island."

Nach dem ersten Fehlschlag brauchten die Geologen mehrere Jahre, um Unternehmen und Forschungsorganisationen zu überzeugen, in ein neues Bohrloch zu investieren – und es gelang ihnen, gepaart mit einem wagemutigen Standortwechsel: Das Projekt zog aus dem vulkanisch ruhigeren Südwesten Islands in den Nordosten, in das Gebiet des Spaltenvulkans Krafla. Páll Einarsson, einer der erfahrensten Vulkanologen Islands, erinnert sich.

"Es gibt viele Unbekannte bei einem solchen Projekt. Nur ganz wenige Vulkane sind simpel genug, um sie wirklich zu kennen. Der Vulkan Krafla war in den 1970er- und 80er-Jahren sehr aktiv gewesen. Über 15 Jahre neun Eruptionen. Damals hatte es eine aktive Magmakammer gegeben."

Diese Magmakammer durften die Ingenieure auf keinen Fall treffen, gleichzeitig wollten sie aber möglichst in die Nähe vorstoßen.

"Wir kannten die Ausmaße nicht ganz genau. Und natürlich wussten wir, dass das Bild noch komplizierter werden würde, wenn es erst einmal losginge."

4.500 Meter tief wollten die Forscher bohren. Aber sie kamen längst nicht so weit.

Wilfred Elders: "Wir bekamen große Schwierigkeiten, als wir eine Tiefe von 2100 Meter erreichten. Das Bohrgestänge blieb immer wieder stecken. Wir mussten es herausbrechen und es noch mal versuchen. Wir taten das ein zweites und ein drittes Mal. Und beim dritten Versuch entdeckten wir das Problem. Wir hatten in flüssiges Gestein gebohrt."

Wilfred Elders: "Wir bekamen große Schwierigkeiten, als wir eine Tiefe von 2100 Meter erreichten. Das Bohrgestänge blieb immer wieder stecken. Wir mussten es herausbrechen und es noch mal versuchen. Wir taten das ein zweites und ein drittes Mal. Und beim dritten Versuch entdeckten wir das Problem. Wir hatten in flüssiges Gestein gebohrt."

Genau das hatten sie eigentlich vermeiden wollen. Magma ist mit einer Temperatur von rund 1.000 °C zu heiß und vor allem zu zähflüssig für das Bohrgerät.

Das eigentliche Ziel wurde am Krafla knapp verfehlt

"Wenn Sie in flüssiges Gestein bohren, erstarrt es rund um das Bohrgestänge. Sie können den Bohrer nicht mehr rotieren. Und Sie bleiben stecken."

Damit galt auch diese zweite Bohrung als gescheitert. Wilfred Elders und Projektleiter Gudmundur Fridleifsson wollten aber immer noch nicht aufgeben. Das Magma in der Tiefe stand nicht unter hohem Druck, es floss deshalb auch nicht zur Oberfläche. Ein Vulkanausbruch war also nicht zu befürchten. Und so nutzten die beiden die Gelegenheit für ein Experiment.

Gudmundur Fridleifsson: "Wir haben dort einen wirklich wichtigen Versuch gemacht – und das, obwohl wir gar nicht vorhatten, in Magma hineinzubohren. Dank unserer Organisationen konnten wir das Bohrloch zu einem Produktionsbrunnen ausbauen."

In die Tiefe gepumptes Wasser erhitzte sich rund 200 Meter oberhalb der Magmakammer so stark, dass über die installierten Rohre unter Hochdruck Dampf an die Oberfläche schoss – in nie zuvor erreichter Intensität.

"Wir waren uns nicht sicher, ob sich dieser Dampfstrom aufrechterhalten ließe. Aber es klappte für längere Zeit. Es sah nach einem nachhaltigen System aus."

Der Dampf transportierte sieben Mal mehr Energie als eine gewöhnliche Erdwärmebohrung auf Island. Ein erster Erfolg, immerhin. Das eigentliche Ziel aber wurde am Krafla knapp verfehlt: überkritischer und damit besonders energiereicher Dampf.

"Wegen einer technischen Ursache – eines kleinen leckgeschlagenen Ventils – wollten wir das Bohrloch schließen. Dabei stellten wir fest, dass die Belastung auf das Gestein und das Ventil am Kopf der Bohrung nicht geeignet waren für die herrschenden Bedingungen: einen Druck von 140 bar und sehr hohe Temperaturen. Als dann der Ventilschaft brach, konnten wir das Bohrloch gar nicht mehr schließen. Wir mussten viel kaltes Wasser verwenden, um das Bohrloch herunterzukühlen – und haben es dadurch zerstört."

2.000 Kilometer entfernt von Islands Vulkanen erhebt sich im Süden von Potsdam der Telegrafenberg. Es ist Sommer 2014, fünf Jahre nach dem Fehlschlag.

"Überraschend war das für uns vor allem deshalb, weil wir die Isländer kennen und die Isländer echte Profis sind, was die Entwicklung von Geothermie angeht."

David Bruhn leitet am Deutschen Geoforschungszentrum das EU-Projekt IMAGE – es soll Gestein und Magma in der Tiefe zuverlässig abbilden, bevor überhaupt gebohrt wird. An der Krafla, sagt er, war man vermutlich schon am Modell gescheitert.

"Das klassische Bild ist, dass man sich einen relativ homogenen Körper vorstellt, ist, dass man da eine ovale Form hat und vielleicht unten einen Kanal, wo Magma in diese Kammer zugeführt wird."

Das war eine ziemlich simple Vorstellung gewesen.

"So sieht aber offensichtlich eine Magmakammer gar nicht aus. Das Gestein, in das sie eindringt, in dem das Magma dann gespeichert ist, bevor es rauskommen kann, […] das hat auch viele Risse und ist sehr heterogen. Und das Magma dringt natürlich in diese Risse ein und weitet diese Risse weiter auf."

"So sieht aber offensichtlich eine Magmakammer gar nicht aus. Das Gestein, in das sie eindringt, in dem das Magma dann gespeichert ist, bevor es rauskommen kann, […] das hat auch viele Risse und ist sehr heterogen. Und das Magma dringt natürlich in diese Risse ein und weitet diese Risse weiter auf."

Um den Untergrund abzubilden, nutzen Geologen Erdbebenwellen, die in Vulkangebieten regelmäßig entstehen und Informationen über die durchlaufenen Gesteine bis ins Seismometer tragen. Die Methode setzten sie auch am Krafla ein und übersahen dann doch den recht schmalen, magmagefüllten Riss in 2,1 Kilometern Tiefe.

"Die Methoden – ich meine, besonders die, die im Bereich Erdöl und Erdgas entwickelt werden – sind schon sehr gut. Allerdings werden die natürlich nicht für Vulkangebiete entwickelt."

Die Daten aus Potsdam sollen helfen, Erdbebenwellen auszuwerten

Fünf Gehminuten von David Bruhns Potsdamer Büro entfernt betritt Siegfried Raab eine Experimentierhalle. Sie erinnert an eine alte Fabrik: Überall große aneinander genietete Stahlrohre, der Geruch von Hydrauliköl liegt in der Luft.

"Das Ganze ist hier sozusagen unser Versuchsfeld. Hier arbeiten mehrere Gruppen […], die Systeme unter Druck und Temperatur untersuchen."

Auf einem Tisch warten auf Raab und seine Kollegin Juliane Kummerow die Proben. Schwarzes Vulkangestein in Form von Weinkorken.

Juliane Kummerow: "Das ist zehn Meter unter der Erdoberfläche erbohrt worden, aus dem Vulkankomplex, entspricht aber eigentlich Gesteinen, die man in 2.000 Metern Tiefe der aktuellen Vulkane antreffen würde."

Siegfried Raab: "Zum Erzeugen überkritischer Bedingungen ist eine Temperatur von mehr als 374 °C und ein Druck von 221 bar nötig. Diese Bedingungen müssen wir mindestens in der Probe, die wir untersuchen möchten, erreichen."

Und das ist leichter gesagt als getan. Denn anders als in vergleichbaren Experimenten, in denen etwa die vielfach extremeren Bedingungen im Erdmantel durch zusammengepresste Diamanten erzeugt werden, wollen die Forscher hier den Gesteinszylinder von überkritischem Wasser durchströmen lassen. Und das ist Neuland.

Siegfried Raab: "Die Probe wird in einen Probencontainer getan, der in dem Falle Metall sein muss, weil alles organische Material bei diesen hohen Temperaturen zersetzt wird, also nicht mehr stabil ist. Und selbst jedes Metall eignet sich nicht."

Normaler Edelstahl würde weich werden. Hochlegierte Nickelbasisstähle überleben.

"Jetzt haben wir allerdings einen Versuchsaufbau gewählt, in dem die äußere Hülle für die Probe ein Goldrohr ist."

Das Vulkangestein wird also in Gold verpackt, von überkritischem Wasserdampf durchströmt, mit Messelektronik bestückt und gekühlt. Dann kommt sie in den Druckbehälter: eine metallische Röhre mit einem Sichtfenster. Die Bedingungen darin: 374 °C und 221 bar. Der kritische Punkt von Wasser. Ab da tut sich etwas im Gestein.

Juliane Kummerow: "Die Minerale werden angelöst. Und wo etwas weggelöst wird, entstehen größere Freiräume im Gestein und das ändert die physikalischen Eigenschaften. Und das ist, was uns dann eigentlich interessiert."

Die Daten aus dem Labor werden dabei helfen, auf Island gemessene Erdbebenwellen auszuwerten, um daraus wiederum auf die Gesteine rückzuschließen. Schon zwei Jahre vor Bohrbeginn haben die Potsdamer Geophysiker eine Menge Ausrüstung nach Island geschafft. Kontinuierlich verfeinert sich ihr Bild vom Untergrund.

David Bruhn: "Seismische Messgeräte, die sind dort bereits installiert. Das ist ein Netzwerk mit über 20 solchen Messgeräten. Und jetzt werden zusätzlich […] im Meer noch mal 24 solcher Messgeräte versenkt. Weil das eine Halbinsel ist und der Standort an der Küste ist, […] versenken wir auch noch diese Ocean Bottom Seismometer, damit wir so ein richtiges 3D-Netzwerk zum Messen haben und hoffen, in das Zielgebiet der Bohrung hineinschauen zu können."

Die Kräfte der Plattentektonik ziehen die Gesteine auseinander

Im August 2016 sind die wissenschaftlichen Vorbereitungen abgeschlossen. Nach dem Fehlschlag am Vulkan Krafla zog das Projekt wieder um: zurück auf die Reykjanes-Halbinsel unweit der Hauptstadt.

Schotter aus schwarzem Vulkangestein führt auf eine Aussichtsplattform. Von hier haben Projektleiter Gudmundur Fridleifsson und Wilfred Elders freie Sicht, ein einfacher Bauzaun sichert ein Areal so groß wie ein Fußballfeld. Vom Bohrturm baumeln vereinzelt dicke Hydraulikschläuche. Nur vereinzelt Arbeiter in Warnwesten.

Gudmundur Fridleifsson: "Bohrloch 15 war bisher ein 2,5 Kilometer tiefer Produktionsbrunnen. Wir haben uns entschieden, ihn unter dem Namen IDDP-2 zu vertiefen."

Das Bohrgerät arbeitet sich unermüdlich in die Tiefe. Neben dem Turm drei mächtige weiße Tanks. Sie enthalten Zement, der die 5.000 Meter tiefen Wände des Bohrlochs einmal stabilisieren soll: Keinesfalls soll es wie beim ersten Versuch in sich zusammenfallen.

"Gerade sehen Sie einige Gesteinsbruchstücke und Flüssigkeit aus dem Bohrloch herauslaufen. Wir spülen also das Bohrloch aus, pumpen Wasser zum Kühlen hinab und es läuft wieder heraus."

Wilfred Elders: "Der Ort, an dem wir hier bohren, ist ziemlich einmalig. Es ist die südwestliche Spitze Islands, wo der mittelatlantische Rücken an Land kommt."

Die Kräfte der Plattentektonik ziehen die Gesteine hier auseinander, reißen einen Graben auf, durch den sich immer wieder Magma ihren Weg bahnt. Lava und Asche legen sich über das Land, bauen Gestein auf, bevor auch das über Jahrmillionen wieder absinkt. Es sind geologisch junge Gesteine, die von den gewaltigen Kräften erzählen, die unter Island wirken.

Gudmundur Fridleifsson: "Wir haben Muschelreste in den erbohrten Gesteinsproben gesehen. Diese Tiere haben vielleicht in einer Tiefe von 50 bis 100 Metern gelebt. Nun, nach 500.000 Jahren liegen sie als Fossilien 2.500 Meter tief, wo wir sie gefunden haben."

Je tiefer sich die Bohrkrone mit ihren drei ineinander laufenden, mit harten Industriediamanten besetzten Meißeln vorarbeitet, umso heißer wird es am Ende des Lochs. Gut 16 Meter pro Tag dringt der Bohrer in die Tiefe vor. Und mit jedem Kilometer nimmt die Temperatur um 100 °C zu.

Wilfred Elders: "Zur Zeit können wir das Bohrloch noch ausreichend kühlen, um mit einem Gyroskop-Messgerät unsere bevorzugte Bohrrichtung einzustellen. In einer Tiefe von 3.000 Metern lassen wir das Bohrloch jetzt etwas knicken, um unser anvisiertes Zielgestein zu erreichen."

"Wenn das Gestein zu heiß wird, wissen wir wirklich nicht mehr, wohin sich der Bohrer fortbewegt. Aber wir hoffen, es ist die Richtung, in die wir davor gezielt haben."

Neben vereinzelten Hügeln breitet sich rund um die Bohrplattform die karge Lavaebene der Reykjanes-Halbinsel aus: Lange erkaltetes Lavagestein, beeilt sich Gudmundur Fridleifsson hinzuzufügen.

"Soweit wir wissen, gab es auf der Reykjaneshalbinsel seit 1241 keine Magmainjektion mehr. Das wäre also ziemlich alte Magma in der Tiefe, die 800 Jahre hatte, um abzukühlen. "

Auch spürbare Erdbeben wurden schon ausgelöst

Was die Forscher statt Magma erwarten, ist schlicht "sehr heißes Gestein". "Most likely rocks but hopefully very hot."

Solche Aussagen sind auf Island mit Vorsicht zu betrachten.

Am Rand von Reykjavík liegt das Gebäude für Erdwissenschaften, das zur Universität von Island gehört: ein geschwungener Bau aus Glas und Stahl.

Hinter einer Glaswand in der zweiten Etage das Büro von Andri Stefánsson. Er kennt die Fallstricke, hält sie aber für weitgehend beherrschbar.

"Wenn Sie in einem aktiven Vulkansystem nach heißem Wasser bohren, besteht natürlich auch ein Risiko, in Magma zu bohren. Es war nicht das erste Mal, dass Leute in Magma hineingebohrt haben – und es war auch nicht das letzte Mal."

Ingenieure lieben solche Vorfälle zwar nicht gerade, weil Bohrloch und viel Gerät zerstört werden. Auch spürbare Erdbeben wurden schon ausgelöst.

"Während der Vulkanausbrüche des Krafla in den 1970er-Jahren gab es ein Bohrloch, das ausgebrochen ist. Da kam tatsächlich Magma heraus."

Doch solche Naturgefahren sind in Island ohnehin nichts Besonderes. "This is just a risk you have to play.”

Der Professor für hydrothermale Geochemie macht sich zurzeit über etwas Anderes Gedanken: Können Rohre und Ventile dem extremen Druck und den enormen Temperaturen überhaupt dauerhaft standhalten?

"Wir wissen nicht, welches Material wir nehmen sollen. Deshalb steht das Material ständig auf dem Prüfstand."

Nervös machen Stefánsson die aus dem Gestein herausgelösten Chemikalien.

"Zunächst einmal wissen wir ja gar nicht, welche Substanzen nach oben kommen werden. Sie können das aber abschätzen oder berechnen und hier komme ich mit ins Spiel. Wir versuchen, das System in der Tiefe zu simulieren, und das zeigt uns: Es könnten Stoffe herauskommen, die sehr korrosiv sind."

Die Rohre könnten so stark angegriffen werden, dass sie brechen – und damit eine dauerhafte Energiegewinnung verhindern. Wie in einem ständig angeschalteten Wasserkocher dürfte es auch Ablagerungen geben.

"Beim letzten Bohrversuch hatten wir immense Probleme mit Verkrustungen. Feststoffe sind aus dem Fluid ausgefallen und haben irgendwann das Rohr verstopft. Die Rohre müssen deshalb gereinigt werden, was bei der sehr hohen Strömungsrate und den hohen Temperaturen gar nicht so einfach ist."

Längst ist nicht klar, ob sich die Probleme diesmal lösen lassen. Es könnte sein, dass ausreichend hoher Druck wie ein Hochdruck-Reiniger wirkt und die Rohre wie von selbst freihält. Es ist eine von vielen Hoffnungen.

Gudmundur Fridleifsson: "Wir bohren definitiv in den Wurzelbereich des geothermischen Systems."

Welche neuen Risiken lauern dort unten? Und wie groß wird die Ausbeute am Ende wirklich sein?

Welche neuen Risiken lauern dort unten? Und wie groß wird die Ausbeute am Ende wirklich sein?

Andri Stefánsson: "No one knows the potential."

Niemand kann das derzeit beantworten. Selbst Andri Stefánsson hält es für denkbar, dass das vulkanische Hitzereservoir schnell erschöpft ist. "We know that in some cases we ran things not in a sustainable way."

Zwänge und Nöte der Erdwärmebranche

Noch in den 50er- und 60er-Jahren förderten in Island und Neuseeland die ersten Geothermiekraftwerke zu viel heißes Wasser aus der Tiefe. Dieses Problem ist heute gelöst – das im Kraftwerk abgekühlte Wasser wird zurückgepumpt. Aber wer in immer heißere Tiefen gräbt, könnte genauso gut bestehenden flacheren Bohrungen die Wärme abgraben.

Mit diesem Risiko müsste sich eigentlich Orkustofnun beschäftigen, die geologische Aufsichtsbehörde Islands. Doch ihr Generaldirektor Gudni Jóhannesson wartet ab. Zuerst soll das Iceland Deep Drilling Project beweisen, dass derartige überkritische Tiefenbohrungen überhaupt funktionieren.

"Es könnte klappen. Aber vor allem anderen müssen die Herausforderungen mit dem Material und beim Betrieb der Maschinen gemeistert werden."

Jóhannesson kennt die Zwänge und Nöte der Erdwärmebranche gut – in einem Land, das in dieser Technologie schon heute führt. Es ist das Gestein in der Tiefe, das vor jeder Bohrung eine große Unbekannte birgt. Trotz geologischer Vorerkundung, trotz noch so ausgefeilter Experimente im Labor bleibt es vor der Hacke duster.

"Sie können nicht einfach die Erfahrung und das Wissen von einem Bohrloch auf ein zweites übertragen. Jedes Mal haben Sie eine neue Geologie, eine neue Chemie, neue Dinge zu entdecken und neue Herausforderungen. Aber wenn Sie all das bewältigen, haben Sie eine Goldgrube."

Bis heute fristet die Stromerzeugung aus Erdwärme unter den rasant wachsenden erneuerbaren Energien ein Nischendasein. Die weltweit installierte Leistung liegt bei gut zwölf Gigawatt, vergleichbar mit zwölf Atomkraftwerken. In Island dagegen ist die Geothermie schon heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Immer mehr energieintensive Aluminiumschmelzen und Rechenzentren siedeln sich an – sogar ein Tiefseekabel für den Energieexport nach Schottland ist geplant.

Wilfred Elders: "Natürlich könnte dieses Konzept auch woanders eingesetzt werden, Sie brauchen nur jüngeres vulkanisches Gestein.. Das gibt es nicht nur in Island, sondern auch in Italien, Japan, den Philippinen, Indonesien, im ostafrikanischen Grabensystem und auch auf Hawaii, den westlichen Vereinigten Staaten und in Neuseeland."

Am weitesten fortgeschritten sind Pläne für Bohrungen in Japan und Neuseeland, die ihrerseits den überkritischen Dampf in Vulkangebieten anzapfen wollen – und mit Ungeduld auf die Ergebnisse aus Island warten.

Im Geothermalgebiet Reykjaneshver sprudelt der kochende Schlamm von selbst an die Oberfläche. Ein Naturschauspiel, aber keine unberührte Natur. Tourismus, Bohrungen und Kraftwerk koexistieren hier.

Überkritischer Wasserdampf könnte die Erdwärmenutzung effizienter machen, meint Andri Stefánsson, wenn weniger Bohrungen mehr Energie fördern. Dadurch könnten sich die sichtbaren Eingriffe in die Natur reduzieren – in Island und in Vulkangebieten weltweit. Diese Hoffnung verbinden die Forscher mit dem Iceland Deep Drilling Project. Aber werden sie das tiefste Bohrloch in einem Vulkangebiet wirklich dauerhaft beherrschen?

"Ich würde sagen, es ist eines der langfristigen Ziele des Iceland Deep Drilling Project, diese Frage zu beantworten. Aber das wird mindestens noch zwei Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Unsere heutige Antwort auf die Frage lautet: Wir wissen es nicht."

Produktion Deutschlandfunk 2017

Die Reise des Autors wurde durch ein Recherchestipendium der European Geoscience Union gefördert.