Auf See - das meint in diesem Fall eine Plattform in der Ostsee, auf der die siebzehnjährige Yada seit Jahren lebt. An die Zeit davor, das Leben mit ihrer Mutter, kann sie sich nur schemenhaft erinnern.

„Ich betrachtete die Algen, die in der Mulde wuchsen und sich an den Fugen entlang ausbreiteten. Winziges, sternförmiges Grün auf der gräulichen Oberfläche, ein unmerkliches, aber mächtiges Streben nach außen, nach oben. In der Ferne arbeitete der immer gleiche Rhythmus der Windräder, die wie starre Palmen am Horizont standen. In jeder Himmelsrichtung erhoben sie sich über dem Meer. Dazwischen unsere Siedlung, hermetische Waben, wellenförmiges Fieberglas, das einmal weiß geglänzt hatte und durch dessen schmutziges Grau sich jetzt feine Risse zogen.“

Yadas Vater hat die Seestadt als Selbstversorgerkommune gegründet, während die Welt drumherum durch Umweltkatastrophen und politische Krisen dem Untergang geweiht scheint. Aber auch die Seestadt ist nicht nur marode geworden. Irgendetwas war hier schon immer faul, wie Yada nach und nach aufgeht. Das angeblich idealistische Projekt beruhte seit jeher auf einem bestens organisierten Prinzip von Ausbeutung. Im Hintergrund der Insel – eigentlich gut zu sehen, aber von Yada offenbar nie wirklich wahrgenommen - liegt ein Schiff, auf dem unter erbärmlichsten Bedingungen diejenigen leben, die das System am Laufen halten.

Verstreute Habseligkeiten

Auf dem sozial schwankenden und krisengebeutelten Festland, wohin ein zweiter Erzählstrang des Romans blendet, steht es kaum besser. Die Kunstwelt immerhin feiert weiter. Mittendrin: Helena, eine zweite Protagonistin.

„Draußen roch es sumpfig, die Luft war heiß und feucht, und in der Ferne hörten sie Sirenen. Der Immobilienmensch hatte ein Auto bestellt. Helena setzte sich nach hinten, ließ das Fenster herunter und schaute schweigend in die schwarz-gelbe Nacht hinaus, während die anderen weiter aufeinander einredeten. Sie kamen an ausgebrannten Häuserblöcken vorbei; Helena hatte Gerüchte gehört, denen zufolge die Besitzer der Gebäude sie selbst anzündeten, um teure Räumungsklagen zu vermeiden. Die Straßen waren leer, nur auf dem Grasstreifen sah sie ein paar dunkle Umrisse, schlafende Menschen, Kartons, verstreute Habseligkeiten.“

Prototyp toxischer Männlichkeit

Helena verdankt ihre Prominenz weniger ihrer Arbeit als bildende Künstlerin. Vielmehr hat sie einst einen Socialmedia-Hype als vermeintliche Hellseherin ausgelöst, ungewollt allerdings. Aber in Zeiten, in denen die Zukunft prekär scheint, sind Zukunftsversprechen, und seien sie noch so hanebüchen, heiß begehrt.

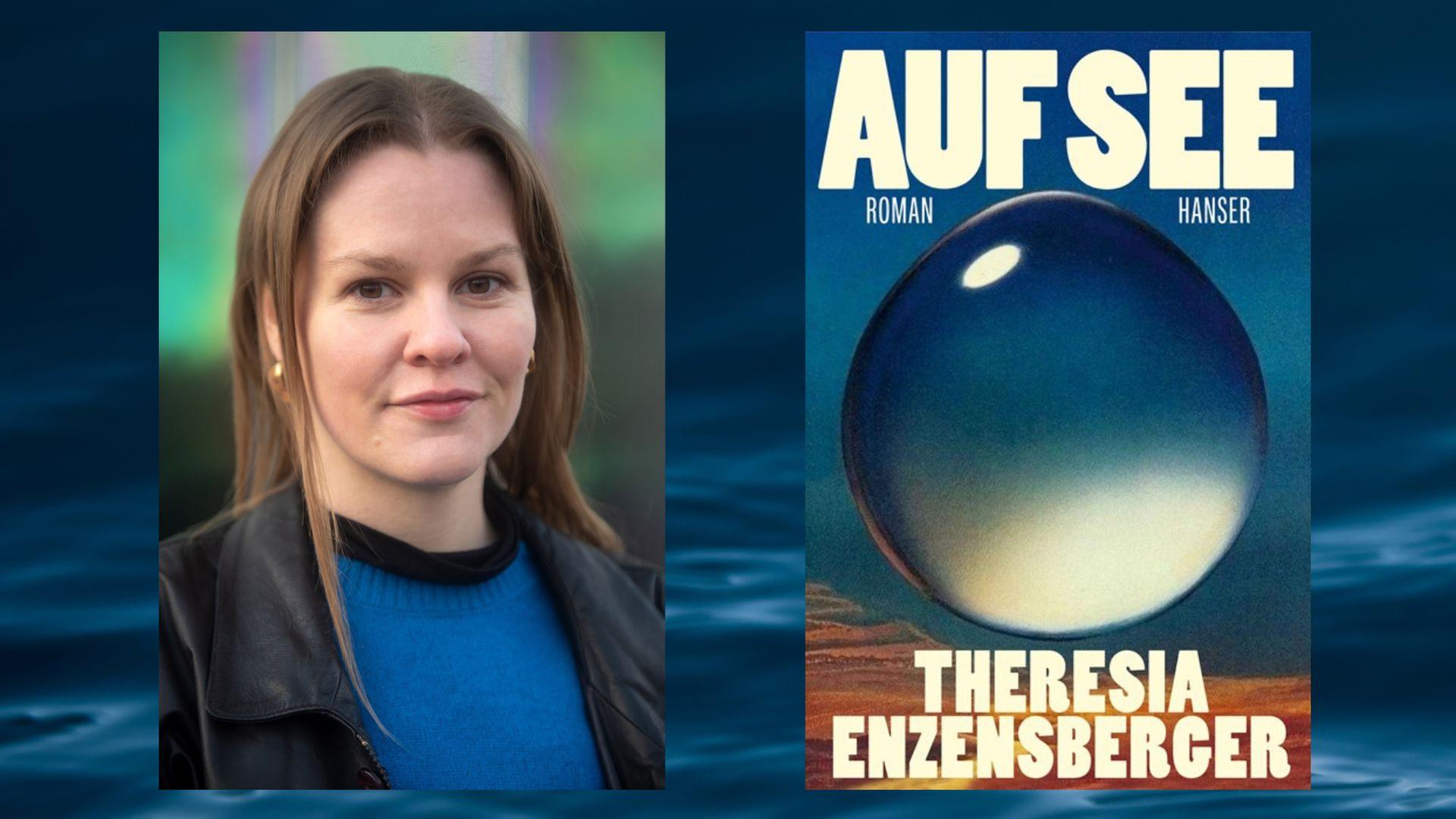

Theresia Enzensberger hat sich bereits in ihrem Debütroman „Blaupause“ mit dem engen Beieinander von Idealismus und Ideologie beschäftigt. Die Zukunftseuphorie von jungen Künstlerinnen am Bauhaus war damals das Thema der 1986 geborenen Autorin, ebenso wie die patriarchalen Strukturen, die sich diesem Aufbruch in den Weg stellen.

In „Auf See“ spielt Enzensberger nun gleich eine ganze Reihe von Utopien und Zukunftsversprechen durch. Neben den fiktiven wie der Seestadt versammelt sie unter der Überschrift „Archiv“ in essayistischen Zwischenkapiteln historische, bisweilen abseitige Erlösungsversprechen. Was allen diesen Szenarien gemeinsam ist, den fiktiven wie den dokumentarischen: Sie scheitern.

Ist der Grat zwischen Idealismus und Ideologe zu schmal? Oder liegt das Scheitern, liegt die Ernüchterung in der Natur der Sache, weil etwas, das qua Definition fiktiv ist - wie eine Utopie -, eben fiktiv bleiben muss und keine reale Gestalt annehmen darf? Oder aber sind diejenigen, die hier ein besseres Leben versprechen, wie etwa Yadas Vater, ohnehin nur auf persönliche Bereicherung aus, sei es symbolische, sei es finanzielle? Dass hier all jene, die sich zu Verwirklichern von Utopien aufschwingen, Männer sind, mag kaum Zufall sein. Mit Yadas Vater hat Enzensberger zudem einen Prototyp toxischer Männlichkeit geschaffen, der durch Manipulation und psychische Gewalt auch sein Familienleben lenkt. Was das für das Zusammenführen der Handlungsstränge, für die Beziehung von Yada und Helena bedeutet, soll an dieser Stelle offenbleiben.

Aktivistische Note

Es braucht, so muss man Theresia Enzensbergers Roman verstehen, emphatische Akteurinnen anstelle der selbsterklärten männlichen Weltretter. Es braucht weibliche Zukunftsentwürfe, wenn Utopien nicht in Dystopien umschlagen sollen. Und statt utopischer Orte braucht es eine Besinnung auf den öffentlichen Raum vor unserer Haustür. Und ein Bewusstsein für dessen Potenziale.

„Agnes liebte den Park, vielleicht mehr, als sie je einen Menschen geliebt hatte. Wo andere nur Verwüstung sahen, sah sie topographische, botanische, historische Sedimente. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war der Tiergarten zu einem Reservoir für ganz Berlin geworden, die Bäume hatte man abgeholzt und verheizt, auf den freien Flächen hatten die Bürger Gemüse und Kartoffeln angebaut.“

Der Roman, so sachlich und unaufgeregt sein Ton ist, hat also durchaus eine aktivistische Note. Er mag keine ganz neuen Perspektiven eröffnen. Seine Stärke liegt gerade darin, dass er das Bedürfnis nach anderen Zukunftsvorstellungen weckt, aber nicht dem allzu verlockenden Impuls verfällt, dieses Bedürfnis voreilig zu stillen.

Theresia Enzensberger: „Auf See“

Hanser Verlag, München. 272 Seiten, 24 Euro.

Hanser Verlag, München. 272 Seiten, 24 Euro.