Nach denen sollen möglichst keine ausgebrannten Raketenstufen oder ähnliches lange im Weltraum verbleiben. Satelliten und Raketen sollen so gebaut sein, dass nach dem Ende der Mission die vorhandenen Treibstoffreste nicht explodieren.

Kollisionen mit Trümmerstücken sind möglichst zu vermeiden. Hat der Satellit seine Aufgabe beendet, soll man ihn gezielt zum Absturz bringen und so weiter.

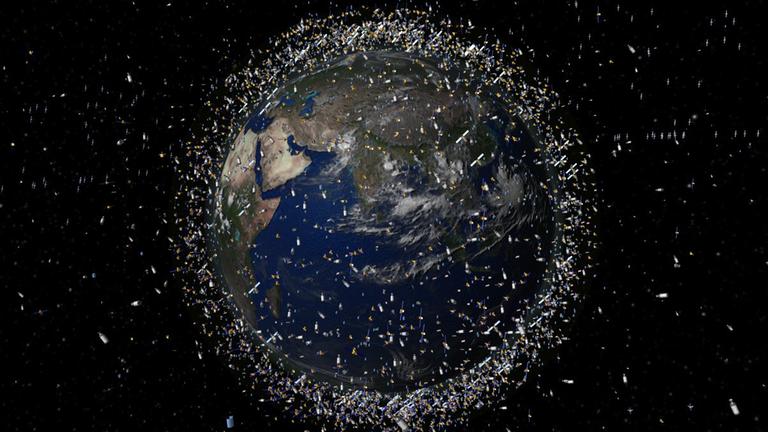

Diese Regeln helfen, den Weltraum um die Erde nicht weiter zu verdrecken. Denn manche Umlaufbahnen sind längst kreisende Müllkippen.

Da es praktisch unmöglich ist, die vielen tausend Schrottteile einzusammeln, geht es vor allem darum, das Entstehen neuen Weltraummülls zu vermeiden.

Doch selbst der bereits vorhandene Weltraumschrott wird von allein immer mehr. Im vergangenen Jahr sind sechs bekannte Objekte in mehr als vierhundert Trümmerstücke zerfallen.

Manche sind wohl explodiert, andere mit Müllteilen zusammengestoßen. Beim Schrott in der Umlaufbahn gibt es einen gefürchteten Lawineneffekt.

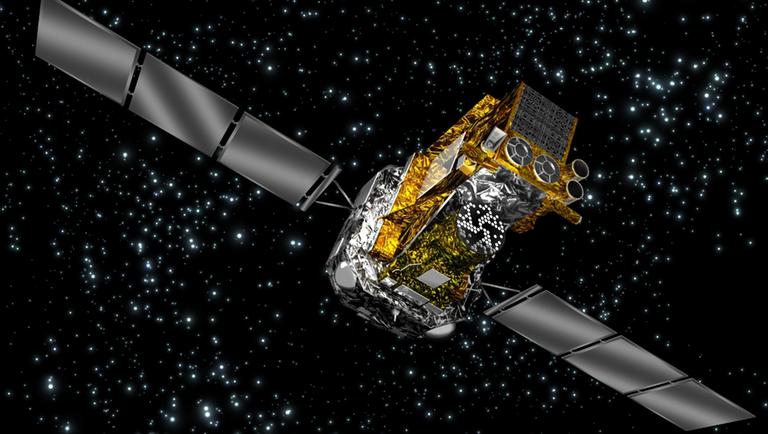

Erst seit wenigen Jahren sind sich die Weltraumagenturen des Problems bewusst. So hat die ESA 2015 die Bahn ihrer Satelliten Integral und Cluster-Rumba so verändert, dass diese in gut zehn Jahren in die Atmosphäre eintreten werden – selbst wenn bis dahin der Funkkontakt abbrechen sollte.

Dieser künftige Weltraummüll bringt sich selbst runter – und hält den Kosmos sauber.