Die Prosa und Lyrik der libanesisch-amerikanischen Künstlerin haben über die Jahrzehnte hinweg nichts von ihrer Frische und Leichtigkeit verloren.

Etel Adnan hat nie einen großen Roman geschrieben, nur einen kleinen großen Roman: „Sitt Marie-Rose“. Zuerst erschienen ist das kaum hundertseitige Werk 1977, zwei Jahre nach Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs. Es erzählt die wahre Geschichte einer Christin, die sich für die Rechte arabischer Frauen einsetzte und deshalb schließlich ermordet wurde. Es erzählt aber vor allem die Geschichte von einer Gruppe junger Leute im quirligen Vorkriegs-Beirut, die Geld haben, Filme machen wollen, die in der syrischen Wüste Autorennen fahren, und plötzlich durch den Krieg auseinandergerissen werden und sich denkbar weit von den Ideen und Vorstellungen entfernen, die sie eben noch umgetrieben haben.

Es ist dieser Bürgerkrieg, der Etel Adnan auch zu ihrem langen und großen Gedicht „Arabische Apokalypse“ inspiriert hat. Es erzählt davon, wie das mondäne nächtliche Beirut plötzlich auf grell gestellt wurde und die mörderische Sonne des hellen Tages alles ausstrahlt und den Verstand raubt.

„die Sonne ist grimmig ihr schwarzes Zentrum dreht sich unaufhörlich STOP

die Sonne ist krank ihr Haar fällt in schwarzen Raum

die Sonne ein orientierungsloser Kosmonaut unterbricht den Kontakt zur Erde

die Sonne verliert ihre Zähne sie verlor ihr Zahnfleisch

sie Sonne ist ein Verräter ein Verräter ist die Sonne FÜR IMMER

die Sonne speit aus Skorpionen gesaugtes Blut

die Sonne bohrt Löcher ins Gehirn der Palästinenser

die Sonne vereint Araber gegen Araber

die Sonne heiratete die Mutter um ihren Sohn besser kreuzigen zu können.“

die Sonne ist krank ihr Haar fällt in schwarzen Raum

die Sonne ein orientierungsloser Kosmonaut unterbricht den Kontakt zur Erde

die Sonne verliert ihre Zähne sie verlor ihr Zahnfleisch

sie Sonne ist ein Verräter ein Verräter ist die Sonne FÜR IMMER

die Sonne speit aus Skorpionen gesaugtes Blut

die Sonne bohrt Löcher ins Gehirn der Palästinenser

die Sonne vereint Araber gegen Araber

die Sonne heiratete die Mutter um ihren Sohn besser kreuzigen zu können.“

Die Freiheit Frankreichs

Geboren wurde Etel Adnan als Tochter einer Griechin aus Smyrna und eines Syrers, der im Ersten Weltkrieg für die Osmanen kämpfte. Erzogen wurde sie von französischen Nonnen auf einer Schule in Beirut, einer Stadt, die schon damals einen Knotenpunkt der arabischen Welt bildete, in der aber auch Franzosen, Engländer und, nach dem Zweiten Weltkrieg, Amerikaner ihren Einfluss geltend machten. Adnan erlebte von klein auf die vielen Seiten dieser Region hautnah: Als Christin unter Nonnen, als Tochter eines Moslems bei der Verwandtschaft in Damaskus. In Damaskus, schreibt sie, habe sich der schwache, gebrochene Vater stets in einen milden, entspannten Mann verwandelt. Nach dem Krieg begann Adnan an der neuen französischen Universität ihrer Heimatstadt zu studieren. In einem autobiographischen Essay schreibt sie:

„Damals und dort gewann ich die Überzeugung, dass Dichtung der Lebenszweck ist, Dichtung als ein Gegen-Beruf, als Ausdruck persönlicher und geistiger Freiheit, als beständige Rebellion. Dichtung wurde zu einer Revolution, einer unaufhörlichen Reise. Gemeinsam mit ein paar Freunden fühlte ich mich ein Doppelleben führen, ein Leben, das alte Bande zu Elternhaus und Vaterland zerschnitt. Ich kann sagen, dass ich ein Gefühl erlebte, als wüsste ich, was Engel sein könnten.“

Freiheit und Reisen gehörten für Adnan fortan zusammen. Anfang der fünfziger Jahre ging sie in die USA, studierte in Berkeley, begann Philosophie an einem kleinen College in Kalifornien zu unterrichten, und sie begann zu schreiben - auf Englisch. Mit so vielen Sprachen war sie aufgewachsen, aber erst die Sprache ihres Gastlandes machte aus ihr eine Dichterin. Doch sie wurde keine amerikanische Dichterin: Beirut behielt sie fest im Blick, sie nahm Anteil an den Vorgängen in der arabischen Welt ebenso wie am Vietnam-Krieg, und sie verlor nie den Kontakt zu ihrer ersten und vielleicht wichtigsten geistigen Heimat: Der französischen Literatur.

„Paris, Paris“

Zu dieser Literatur bestand die wahrscheinlich engste Verwandtschaft, zum Geist des Essais, von Montaigne über Madame de Stael bis Claude Levi-Strauss, zur französischen Dichtung eines Villon und eines Apollinaire, eines René Char. Etel Adnans Prosa hat etwas Schweifendes, besteht aus Gedankenreisen, die immer einen lokalen Ursprung haben, einen Ort, der sie inspiriert. Zum Beispiel Paris.

„Trotz der geometrischen Stille und der Schicht verblichenen Silbers, die den oberen (Welt-)Raum erfüllt, zögernd, im Wissen um ihren Frevel, trippeln sacht zwei Tauben auf dem Dach des kleinen Gebäudes, das kaum bis zur Höhe meines Fenstersims reicht. Sie bewegen sich, und doch gelingt es ihnen, leblos zu erscheinen. Was können wir tun? Darauf warten, dass der Frühling, und sei es nur zögernd, in diesem geschlossenen Hof eintrifft? Hat mein Tintenfass es satt, meine Gedanken zu füttern?“

So heißt es in ihrem Buch „Paris, Paris“, ein Buch das all jene enttäuschen wird, die einen poetischen Reiseführer erwarten. „Paris, Paris“ stellt vielmehr eine Erforschung des Wesens der Stadt dar, in der gleichermaßen die Stadt das schreibende Ich zu erkunden scheint. In Paris hat Etel Adnan gelebt, bevor sie 1972 nach Beirut zu zurückkehrte, um dort als Kunstredakteurin für eine neue Tageszeitung zu arbeiten.

Eine Stadt im Bürgerkrieg

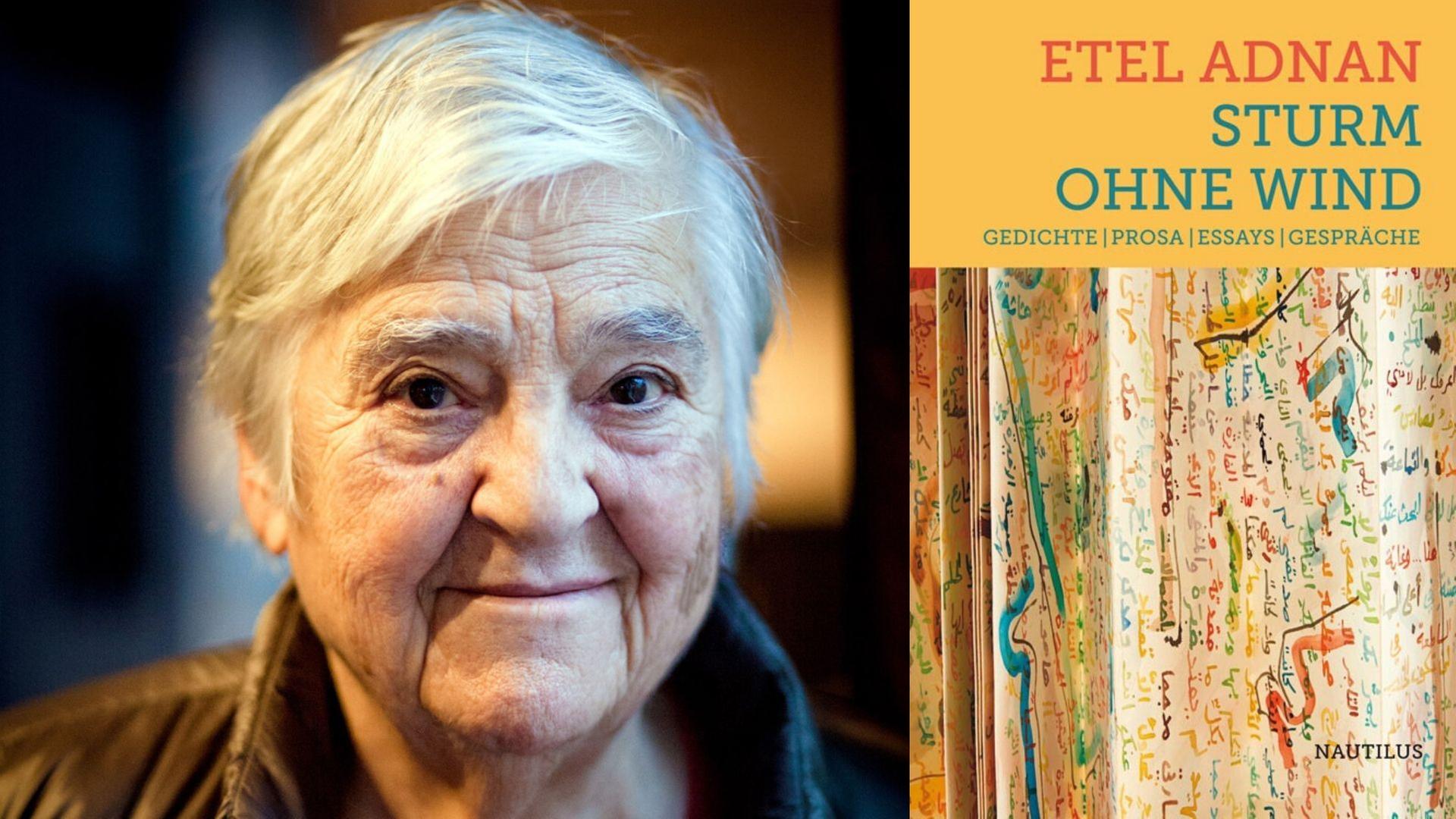

Beirut sei damals ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch gewesen, eine Stadt, in der es brodelte, in der sich nach dem Schwarzen September und den andauernden Entführungen und Anschlägen die Zukunft der Palästinenser wie der ganzen arabischen Welt entscheiden würde. Es dauerte dann nur drei Jahre, bevor der Bürgerkrieg ausbrach und Adnan die Stadt wieder verließ. In ihrem autobiographischen Essay, der in dem großen Etel Adnan-Sammelband „Sturm ohne Wind“ im Nautilus Verlag erschienen ist, beschreibt sie ihren weiteren Lebensweg so:

„Ein paar Jahrzehnte später ließ ich mich in Kalifornien nieder. In den Anfangsjahren empfand ich mich als zutiefst entwurzelt. Ich wohnte damals nördlich von San Francisco, auf der anderen Seite der Golden-Gate-Brücke, und entwickelte so etwas wie einen vertrauten Umgang mit Mount Tamalpais, einem Berg, der die Landschaft dort beherrscht. Nach und nach wurde der Berg zu einer konkreten Bezugsgröße. Ich begann mich an ihm zu orientieren, aus der Nähe ebenso wie aus der Ferne. Er wurde zu einem Gefährten. Und als ich dann irgendwann Malerin wurde, begann ich ihn zu malen, in Öl. Ich zog in ein Haus in Sausalito, aus dessen sämtlichen Fenstern er zu sehen war. Ich malte nur noch den Berg, und das ging jahrelang so, bis ich nichts anderes mehr denken konnte.“

Aus der Dichterin war zugleich eine Malerin geworden. Das Schreiben habe sie nicht aufs Malen vorbereitet, sagte sie einmal, aber vom Malen habe sie viel für das Schreiben gelernt. Mir scheint, dass ich schreibe, was ich sehe und male, was ich bin, heißt es an anderer Stelle. Die Bewegung der Schrift aber fließt immer wieder in ihre Gemälde ein, man erkennt in ihnen aber auch den Einfluss Paul Cézannes und Paul Klees. 2012 wurde Adnan mit ihrem malerischen Werk gar auf die Documenta in Kassel eingeladen.

Frau zu sein im 20. Jahrhundert

So sehr ihr Werk, ihr schriftstellerisches wie ich künstlerisches, von den Orten ihres Lebens geprägt war, so sensibel sie auf die kleinen Dinge und Bewegungen ihrer Umgebung reagierte - wie die Tauben auf dem Pariser Dach - so war Adnan doch ganz und gar Zeitgenossin. Ein Mensch, der Anteil nahm am beängstigenden Fortgang der Welt, jemand, der im Bewusstsein der eigenen Freiheit die unmittelbare Gegenwart des Krieges und der Unfreiheit spürte und künstlerisch verarbeitete. „In einer Kriegszeit leben“ heißt ein Text von Adnan, der in Kalifornien entstand als der Irakkrieg ausbrach, und der die einfachsten und alltäglichsten Verrichtungen verzeichnet, das Aufräumen, Umhergehen, Tankenfahren, und gerade dadurch den Krieg vergegenwärtigt wie wenige andere Texte, seine Irrationalität wie Unausweichlichkeit. Adnan hat auch über Corinna Harfouch oder Pina Bausch geschrieben, über Berlin und Rom und das spanische Murcia sowie die griechische Insel Skopelos. Sie hat Liebesgedichte geschrieben und sich immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, was es heißt, im 20. Jahrhundert Frau zu sein. Sie hat über Literatur geschrieben und über die Malerei, über die eigene wie über die anderer. Sie hat über ihre Herkunft nachgedacht - und immer wieder über ihre Heimatstadt Beirut, für sie die Stadt aller Städte.