Sabine Adler: Herr Scheunert, als die Mauer fiel, hörten Sie als Assistent des Wirtschaftsministers die Debatten in der Volkskammer. Die Schaffung einer Treuhand-Anstalt war bald schon im Gespräch, aber für Sie persönlich ja doch noch weit weg. (*)

Scheunert: Ich war beim Wirtschaftsministerium und saß dann im Parlament und sah den ganzen Einigungsprozess, den Paragraf-23-Prozess: die Auftritte von Birthler, Gysi, Schröder. Die waren ja alle da, Schorlemmer, das war unheimlich spannend. Und ungefähr Anfang August, Ende Juli trat Rohwedder auf im Parlament. Wie es im Parlament so zugeht, chaotisch, musste ich mich in irgendeinen Raum setzen. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten, und das Ganze kumulierte dann in der Aussage von Rohwedder: "Scheunert, solche jungen Leute, die brauche ich hier in der Treuhand. Sie können uns zeigen, wo hier die Minen liegen und ich, meine Leute, wir zeigen Ihnen, wie Marktwirtschaft funktioniert. Das ist doch mal ein Deal."

Das fand ich natürlich hochinteressant, weil, die Frustration, dass alles nicht funktionierte, dass das eigentlich ein Tanz auf der Titanic war, dass das ganze untergeht, das war erkennbar. Ich hatte ja praktisch von 1987 bis 1990 nur den Zusammenbruch miterlebt, drei Jahre. Eigentlich, sage ich Ihnen ehrlich, wollte ich ins Ausland. Ich hatte von meiner eigenen Erfahrung - ohne der große volkswirtschaftliche Stratege zu sein - , wo ich das alles gesehen habe, wie der Zustand wirklich ist, habe ich gedacht: Will ich hier dabei sein? Das wird viel schwieriger, als die Wessis sich das denken. Das wird teurer werden, das wird Auseinandersetzungen geben. Ich war 30, 29. Ich wollte nach Amerika damals, das war so ein Traum. Damals habe ich gedacht, toll, da muss ich irgendwie hin.

Scheunert: Ich war beim Wirtschaftsministerium und saß dann im Parlament und sah den ganzen Einigungsprozess, den Paragraf-23-Prozess: die Auftritte von Birthler, Gysi, Schröder. Die waren ja alle da, Schorlemmer, das war unheimlich spannend. Und ungefähr Anfang August, Ende Juli trat Rohwedder auf im Parlament. Wie es im Parlament so zugeht, chaotisch, musste ich mich in irgendeinen Raum setzen. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten, und das Ganze kumulierte dann in der Aussage von Rohwedder: "Scheunert, solche jungen Leute, die brauche ich hier in der Treuhand. Sie können uns zeigen, wo hier die Minen liegen und ich, meine Leute, wir zeigen Ihnen, wie Marktwirtschaft funktioniert. Das ist doch mal ein Deal."

Das fand ich natürlich hochinteressant, weil, die Frustration, dass alles nicht funktionierte, dass das eigentlich ein Tanz auf der Titanic war, dass das ganze untergeht, das war erkennbar. Ich hatte ja praktisch von 1987 bis 1990 nur den Zusammenbruch miterlebt, drei Jahre. Eigentlich, sage ich Ihnen ehrlich, wollte ich ins Ausland. Ich hatte von meiner eigenen Erfahrung - ohne der große volkswirtschaftliche Stratege zu sein - , wo ich das alles gesehen habe, wie der Zustand wirklich ist, habe ich gedacht: Will ich hier dabei sein? Das wird viel schwieriger, als die Wessis sich das denken. Das wird teurer werden, das wird Auseinandersetzungen geben. Ich war 30, 29. Ich wollte nach Amerika damals, das war so ein Traum. Damals habe ich gedacht, toll, da muss ich irgendwie hin.

Detlef Scheunert

Am 1. März 1960 in Dornreichenbach bei Leipzig geboren, wuchs Detlef Scheunert auf dem Bauernhof der Eltern auf, die bei der sogenannten Kollektivierung enteignet worden waren. Entsprechend kritisch stand die Familie der Planwirtschaft der Staatspartei SED gegenüber. Nach dem Abitur studierte Scheunert in Dresden Maschinenbau, arbeitete als Ingenieur in Berlin, und wurde mit 27 Jahren Assistent des Ministers im DDR-Maschinenbauministerium. Der damalige Chef der Treuhand-Anstalt, Detlev Karsten Rohwedder, schlug ihm einen Wechsel in die Behörde vor. Vier Jahre, bis zur Auflösung der Treuhand 1994, leitete Scheunert den Bereich Glas, Keramik, Medizintechnik, Optik und Feinmechanik. Er war der einzige Ostdeutsche im Treuhand-Direktorium. Von ursprünglich 78.000 Arbeitsplätzen in den von ihm beaufsichtigten Branchen konnte er 15.000 erhalten. Nach seiner Treuhandzeit arbeitete Scheunert als Geschäftsführer und Manager. Heute ist der 59-Jährige noch beratend tätig.

Am 1. März 1960 in Dornreichenbach bei Leipzig geboren, wuchs Detlef Scheunert auf dem Bauernhof der Eltern auf, die bei der sogenannten Kollektivierung enteignet worden waren. Entsprechend kritisch stand die Familie der Planwirtschaft der Staatspartei SED gegenüber. Nach dem Abitur studierte Scheunert in Dresden Maschinenbau, arbeitete als Ingenieur in Berlin, und wurde mit 27 Jahren Assistent des Ministers im DDR-Maschinenbauministerium. Der damalige Chef der Treuhand-Anstalt, Detlev Karsten Rohwedder, schlug ihm einen Wechsel in die Behörde vor. Vier Jahre, bis zur Auflösung der Treuhand 1994, leitete Scheunert den Bereich Glas, Keramik, Medizintechnik, Optik und Feinmechanik. Er war der einzige Ostdeutsche im Treuhand-Direktorium. Von ursprünglich 78.000 Arbeitsplätzen in den von ihm beaufsichtigten Branchen konnte er 15.000 erhalten. Nach seiner Treuhandzeit arbeitete Scheunert als Geschäftsführer und Manager. Heute ist der 59-Jährige noch beratend tätig.

Adler: Nach dem Mauerfall geriet alles in Bewegung, alles schien in Auflösung begriffen zu sein. Andere witterten neue Möglichkeiten.

Scheunert: Wenn diese spannende Zeit im Parlament nicht gewesen wäre - also im Wirtschaftsministerium, das war nur noch Notstandsverwaltung. Weil – da war zwar die Mauer gefallen, und das war ja so eine Übergangszeit. In den Betrieben hatte sich ja nichts geändert, da war zwar nicht mehr die rote Fahne und die Parteisekretäre waren weg und das ganze Gelaber war weg – aber materiell ging es den Leuten ja nicht besser. Sie konnten sich die Nase plattdrücken, wenn sie in den Westen fuhren. Was war denn die Reaktion? Die Leute stimmten mit den Füßen ab, die Betriebsleiter konnten… ständig fehlten Leute. Und wer ging weg? Nicht die Fußkranken, sondern die Cleveren. Und dann die Unsicherheit in Osteuropa. Die Sojus war am Implodieren, Gorbatschow, der Übergang zu Jelzin. Und in dieser Unsicherheit war das Wirtschaftsministerium ja so ein Schmelztiegel, wo alles ankam, und dazwischen liefen noch die ganzen Einflüsterer und Lobbyisten aus dem Westen.

Scheunert: Wenn diese spannende Zeit im Parlament nicht gewesen wäre - also im Wirtschaftsministerium, das war nur noch Notstandsverwaltung. Weil – da war zwar die Mauer gefallen, und das war ja so eine Übergangszeit. In den Betrieben hatte sich ja nichts geändert, da war zwar nicht mehr die rote Fahne und die Parteisekretäre waren weg und das ganze Gelaber war weg – aber materiell ging es den Leuten ja nicht besser. Sie konnten sich die Nase plattdrücken, wenn sie in den Westen fuhren. Was war denn die Reaktion? Die Leute stimmten mit den Füßen ab, die Betriebsleiter konnten… ständig fehlten Leute. Und wer ging weg? Nicht die Fußkranken, sondern die Cleveren. Und dann die Unsicherheit in Osteuropa. Die Sojus war am Implodieren, Gorbatschow, der Übergang zu Jelzin. Und in dieser Unsicherheit war das Wirtschaftsministerium ja so ein Schmelztiegel, wo alles ankam, und dazwischen liefen noch die ganzen Einflüsterer und Lobbyisten aus dem Westen.

"Eine Mega-Baustelle - wie ein Bienenschwarm"

Adler: Sie hatten also Detlev Rohwedder kennengelernt, SPD-Mann, Sanierer. Haben Sie die Gunst der Stunde genutzt und direkt ja gesagt?

Scheunert: Der hatte ja so eine flapsige Art, der sagte: Mensch, Scheunert. Aber dann habe ich gemerkt, was das für eine Stimmung war. Wie viel Misstrauen auch war, wegen der Staatssicherheit. Das war ja ein ganz großes Thema in diesen Monaten 1990. Auf dieser Misstrauensbasis habe ich doch vielleicht gar keine Chance. Weil, wenn die dir mit Misstrauen begegnen, weil du auch noch in einem Ministerium gearbeitet hast, da bist du ja ein Roter gewesen, um Gottes Willen. Dass du an der Industrie-Front gearbeitet hast, dass das die armen Ferkel waren, die auf Deutsch gesagt, den Dreck wegräumen mussten, die das Ganze schaffen mussten, nicht der politische Überbau, mit dem hatten wir gar nichts zu tun, geschweige denn, mit dem Sicherheitsapparat. Aber das haben die Westdeutschen ja nicht differenzieren können. Da merkte man am Anfang schon diese und jene abfällige Bemerkung und eine gewisse Zurücksetzung. Ich war skeptisch.

Scheunert: Der hatte ja so eine flapsige Art, der sagte: Mensch, Scheunert. Aber dann habe ich gemerkt, was das für eine Stimmung war. Wie viel Misstrauen auch war, wegen der Staatssicherheit. Das war ja ein ganz großes Thema in diesen Monaten 1990. Auf dieser Misstrauensbasis habe ich doch vielleicht gar keine Chance. Weil, wenn die dir mit Misstrauen begegnen, weil du auch noch in einem Ministerium gearbeitet hast, da bist du ja ein Roter gewesen, um Gottes Willen. Dass du an der Industrie-Front gearbeitet hast, dass das die armen Ferkel waren, die auf Deutsch gesagt, den Dreck wegräumen mussten, die das Ganze schaffen mussten, nicht der politische Überbau, mit dem hatten wir gar nichts zu tun, geschweige denn, mit dem Sicherheitsapparat. Aber das haben die Westdeutschen ja nicht differenzieren können. Da merkte man am Anfang schon diese und jene abfällige Bemerkung und eine gewisse Zurücksetzung. Ich war skeptisch.

Vom Assistenten zum Direktor

Adler: Also sind Sie ziemlich schnell gesprungen?

Scheunert: Dann, wo ich da hinkam, war das eine Mega-Baustelle. Alles lief durcheinander, wie ein Bienenschwarm. Und da ging ich dann in die oberste Etage. Das war die Vorstandsetage, da fiel mir schon auf: Da roch es schon anders. Also da waren die Wessis schon eingezogen. Da waren ein paar Westfrauen - anderes Parfüm. Man roch das. Es roch anders. Und da bin ich dann durchgelaufen und dann sah ich Rohwedders Büro. Und dann bin ich bei Wild gelandet und habe mich vorgestellt.

Scheunert: Dann, wo ich da hinkam, war das eine Mega-Baustelle. Alles lief durcheinander, wie ein Bienenschwarm. Und da ging ich dann in die oberste Etage. Das war die Vorstandsetage, da fiel mir schon auf: Da roch es schon anders. Also da waren die Wessis schon eingezogen. Da waren ein paar Westfrauen - anderes Parfüm. Man roch das. Es roch anders. Und da bin ich dann durchgelaufen und dann sah ich Rohwedders Büro. Und dann bin ich bei Wild gelandet und habe mich vorgestellt.

Adler: Klaus Peter Wild war fast von Anfang an und bis zum Schluss bei der Treuhand-Anstalt, er war Mitglied des Vorstands.

Scheunert: Und dann sagte der Wild: "Wissen Sie was, ich mache Ihnen eine Vorschlag. Reden wir nicht lange herum. Ich brauche hier einen Assistenten. Sie waren bei zwei Ministern Assistent. Wann können Sie anfangen? Am besten morgen." Und ich bin dann rüber ins Wirtschaftsministerium und habe die Kündigung hingelegt. Es war einerseits die spannendste Zeit bei der Treuhand-Anstalt. Es war absolut situatives Handeln. Es gab noch nicht die westdeutsche Bürokratie. Man konnte, wenn man der Typ dafür war, der sagte, ich habe zwar den Überblick verloren, aber den Mut zur Entscheidung, verstehen Sie, so ein Machertyp. Das war die Stunde der Macher.

Adler: Aber damit waren Sie erst Assistent, noch nicht Direktor.

Scheunert: Wild hat immer – das war übrigens auch meine Chance, die er mir gegeben hat - gesagt, wir müssen jetzt mal einen Ostdeutschen in so eine Position holen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich irgendjemanden wüsste. Da habe ich gesagt, die eine solche Qualifikation haben, sind alle kontaminiert, die sind weg. Und die anderen sind zwar nicht kontaminiert, aber auch nicht mit Kompetenz beleckt. Und da habe ich ganz frech gesagt: Da fällt mir nur so ein Typ wie mich ein. Junge Leute, die die Gnade der späten Geburt haben. Das war eher als Metapher gedacht, aber da sagte er dann: Ja klar. Dann Sie. Ja wie? Ja. Und dann bin ich vom Assistenten zum Direktor aufgestiegen, was viele auch in der Treuhand auch irritiert hat, aber das war ja eine Kooptierung auf Probe, ich bin ja sechs Monate erstmal Probelauf gegangen.

Scheunert: Und dann sagte der Wild: "Wissen Sie was, ich mache Ihnen eine Vorschlag. Reden wir nicht lange herum. Ich brauche hier einen Assistenten. Sie waren bei zwei Ministern Assistent. Wann können Sie anfangen? Am besten morgen." Und ich bin dann rüber ins Wirtschaftsministerium und habe die Kündigung hingelegt. Es war einerseits die spannendste Zeit bei der Treuhand-Anstalt. Es war absolut situatives Handeln. Es gab noch nicht die westdeutsche Bürokratie. Man konnte, wenn man der Typ dafür war, der sagte, ich habe zwar den Überblick verloren, aber den Mut zur Entscheidung, verstehen Sie, so ein Machertyp. Das war die Stunde der Macher.

Adler: Aber damit waren Sie erst Assistent, noch nicht Direktor.

Scheunert: Wild hat immer – das war übrigens auch meine Chance, die er mir gegeben hat - gesagt, wir müssen jetzt mal einen Ostdeutschen in so eine Position holen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich irgendjemanden wüsste. Da habe ich gesagt, die eine solche Qualifikation haben, sind alle kontaminiert, die sind weg. Und die anderen sind zwar nicht kontaminiert, aber auch nicht mit Kompetenz beleckt. Und da habe ich ganz frech gesagt: Da fällt mir nur so ein Typ wie mich ein. Junge Leute, die die Gnade der späten Geburt haben. Das war eher als Metapher gedacht, aber da sagte er dann: Ja klar. Dann Sie. Ja wie? Ja. Und dann bin ich vom Assistenten zum Direktor aufgestiegen, was viele auch in der Treuhand auch irritiert hat, aber das war ja eine Kooptierung auf Probe, ich bin ja sechs Monate erstmal Probelauf gegangen.

"Ein Zusammenbruchgefühl"

Adler: Es ist wenig bekannt, dass zwei Drittel der Mitarbeiter in der Treuhand-Anstalt Ostdeutsche waren. Das Management allerdings kam zu fast 100 Prozent aus dem Westen - bis auf Sie, Detlef Scheunert. Ihr Berufsbeginn war also fulminant, ein Start von null auf hundert. Der allerdings war mit immensem Druck verbunden, der ja von allen Seiten kam.

Scheunert: Ich habe das nicht so empfunden. Für mich war das so spannend.

Die Treuhand

Kaum eine Behörde hat nach dem Fall der Mauer so viel Widerspruch und Frustration ausgelöst wie die Treuhand-Anstalt. Sie sollte die volkseigenen DDR-Betriebe in Privateigentum überführen und so für die Marktwirtschaft und bundesdeutsche Gesetzgebung kompatibel machen. Doch unzählige Betriebe wurden geschlossen, abgewickelt. Hunderttausende Beschäftigte verloren ihre Arbeit. Entsprechend bitter reagierte man in Ostdeutschland auf die Treuhänder. Sie wurden – und werden bis heute - beschimpft als Plattmacher aus dem Westen.

Kaum eine Behörde hat nach dem Fall der Mauer so viel Widerspruch und Frustration ausgelöst wie die Treuhand-Anstalt. Sie sollte die volkseigenen DDR-Betriebe in Privateigentum überführen und so für die Marktwirtschaft und bundesdeutsche Gesetzgebung kompatibel machen. Doch unzählige Betriebe wurden geschlossen, abgewickelt. Hunderttausende Beschäftigte verloren ihre Arbeit. Entsprechend bitter reagierte man in Ostdeutschland auf die Treuhänder. Sie wurden – und werden bis heute - beschimpft als Plattmacher aus dem Westen.

Adler: Spannend, aber doch auch vermutlich auch ziemlich nervenaufreibend.

Scheunert: Nein, das möchte ich differenzieren. Der Druck war ja bereits da, ganz früh. Ich war das gewöhnt, schon im Schwermaschinen- und Anlagenbau-Ministerium. Ich bin ja erst 1987 dahin gekommen. Da war ja die DDR im Zusammenbruch, der Notstand. Und immer wenn ich mit dem Minister unterwegs war, 1988, 1989, wenn ich irgendwo in den Betrieben war, wir waren ja ständig unterwegs, da hast du die Wut der Arbeiter schon zu spüren bekommen. Das war auch schon Druck.

Dann noch die Politik von Partei und Regierung zu vertreten. Das hat mein Minister gemacht, klar. Aber ich habe hautnah dahinter gestanden. Ich habe daneben gestanden. Ich habe die Arbeiter erlebt, wie immer mehr das Vertrauen in die Führung verloren gegangen ist, überhaupt in dieses Land und dass man einfach jede Hoffnung, jegliche Zukunftshoffnung aufgegeben hat und diese Frustration, dieser Druck, dieser psychischen Druck. Wenn man danach wieder zurück war, wenn man irgendwie mal im Betrieb war, und ich kann mich noch erinnern: Abends von Erfurt sind wir nach Berlin zurückgefahren. Diese Frustration im Auto über die Situation. Das war ja ein Gefühl wie 1945. Das war ja ein Zusammenbruchgefühl. Das habe ich miterlebt.

Scheunert: Nein, das möchte ich differenzieren. Der Druck war ja bereits da, ganz früh. Ich war das gewöhnt, schon im Schwermaschinen- und Anlagenbau-Ministerium. Ich bin ja erst 1987 dahin gekommen. Da war ja die DDR im Zusammenbruch, der Notstand. Und immer wenn ich mit dem Minister unterwegs war, 1988, 1989, wenn ich irgendwo in den Betrieben war, wir waren ja ständig unterwegs, da hast du die Wut der Arbeiter schon zu spüren bekommen. Das war auch schon Druck.

Dann noch die Politik von Partei und Regierung zu vertreten. Das hat mein Minister gemacht, klar. Aber ich habe hautnah dahinter gestanden. Ich habe daneben gestanden. Ich habe die Arbeiter erlebt, wie immer mehr das Vertrauen in die Führung verloren gegangen ist, überhaupt in dieses Land und dass man einfach jede Hoffnung, jegliche Zukunftshoffnung aufgegeben hat und diese Frustration, dieser Druck, dieser psychischen Druck. Wenn man danach wieder zurück war, wenn man irgendwie mal im Betrieb war, und ich kann mich noch erinnern: Abends von Erfurt sind wir nach Berlin zurückgefahren. Diese Frustration im Auto über die Situation. Das war ja ein Gefühl wie 1945. Das war ja ein Zusammenbruchgefühl. Das habe ich miterlebt.

"Ich hatte eine sehr klare Vorstellung von der DDR-Wirtschaft"

Adler: Konnten Sie mit dem Minister darüber offen reden?

Scheunert: Na ja, du musst es schon eine gewisse Grenze einhalten. Zum Beispiel im Auto, wenn da sein Fahrer drin saß, hat er nicht geredet. Es war klar. Der Fahrer hatte natürlich eine Aufgabe.

Adler: Stasi?

Scheuner: Ob der nun bei der Stasi war, oder ob er einfach nur mal ab und zu antreten musste und befragt wurde... Das muss nicht sein, dass der bei der Stasi war. Aber die Fahrer waren eine beliebte Informationsquelle. Und er war immer sehr neutral, wenn er im Auto saß. Aber wenn wir alleine gelaufen sind da gab es das schon mal - der Mann musste ja auch mal ein paar Dinge von sich geben. Und hat gesagt: "So ein Scheiß. Die haben doch überhaupt keine Ahnung." Und dann hatte er so'nen Hals gehabt, wenn er ins Politbüro musste und wurde dann dort zusammengedonnert.

Scheunert: Na ja, du musst es schon eine gewisse Grenze einhalten. Zum Beispiel im Auto, wenn da sein Fahrer drin saß, hat er nicht geredet. Es war klar. Der Fahrer hatte natürlich eine Aufgabe.

Adler: Stasi?

Scheuner: Ob der nun bei der Stasi war, oder ob er einfach nur mal ab und zu antreten musste und befragt wurde... Das muss nicht sein, dass der bei der Stasi war. Aber die Fahrer waren eine beliebte Informationsquelle. Und er war immer sehr neutral, wenn er im Auto saß. Aber wenn wir alleine gelaufen sind da gab es das schon mal - der Mann musste ja auch mal ein paar Dinge von sich geben. Und hat gesagt: "So ein Scheiß. Die haben doch überhaupt keine Ahnung." Und dann hatte er so'nen Hals gehabt, wenn er ins Politbüro musste und wurde dann dort zusammengedonnert.

Adler: Da haben Sie ja auch schon etwas mitgekriegt, nämlich den Zustand der Wirtschaft.

Scheuner: Natürlich. Das hat mich übrigens später qualifiziert für diesen Mega-Sprung vom Assistenten zum Direktor. Ich hatte eine sehr klare Vorstellung von der DDR-Wirtschaft. Im Unterschied zu meinen westdeutschen Kollegen, die der Propaganda der DDR auch ein bisschen aufgelaufen sind: zehntwichtigste Wirtschaftsmacht der Welt. Das hat doch die DDR-Propaganda erzählt. Und die haben es doch auch selber geglaubt.

Adler: Wir sind im Jahr 1987/88 – Sie waren Ingenieur, haben kurz in einem Berliner Bremsenwerk gearbeitet, dann im Maschinenbauministerium. Wie hätten Sie damals den Zustand dieses Bereiches, den Sie kannten, den Schwermaschinenbau, beschrieben?

Scheuner: Natürlich. Das hat mich übrigens später qualifiziert für diesen Mega-Sprung vom Assistenten zum Direktor. Ich hatte eine sehr klare Vorstellung von der DDR-Wirtschaft. Im Unterschied zu meinen westdeutschen Kollegen, die der Propaganda der DDR auch ein bisschen aufgelaufen sind: zehntwichtigste Wirtschaftsmacht der Welt. Das hat doch die DDR-Propaganda erzählt. Und die haben es doch auch selber geglaubt.

Adler: Wir sind im Jahr 1987/88 – Sie waren Ingenieur, haben kurz in einem Berliner Bremsenwerk gearbeitet, dann im Maschinenbauministerium. Wie hätten Sie damals den Zustand dieses Bereiches, den Sie kannten, den Schwermaschinenbau, beschrieben?

Scheunert: Ich hatte im Bremsenwerk gesehen, wie die Realität aussieht. Das war ja ein Großbetrieb. Aber ich hatte aber noch gedacht, naja, das ist so typisch Berliner Schlendrian: große Schnauze, nichts dahinter. Und ich dachte, es wird andere Betriebe geben. Als ich dann aber mit Lauck durch die DDR gefahren bin, hab ich ein paar Lichtblicke, so ein Elektronik Kombinat mal gesehen. In Jena, im Kombinat Zeiss Jena, wo die dann irgendwelche Steuerungen gebaut haben. Das war modernste Technik. Alles aus dem Westen. Ja was haben Sie dort gebaut? Steuerungen für die SS 20. Rüstung. Also es war schon kaputt, die Substanz, wenn es um Schwerindustrie ging. Aber wenn es in Richtung Konsumgüter ging, dann gar nichts mehr da. Und so war ja auch die Versorgungslage. Das haben die Menschen ja auch gewusst.

"Die Realität war katastrophal"

Adler: Sah es im Maschinenbau nicht sogar noch vergleichsweise gut aus? Die Chemieindustrie war ja noch viel schlimmer runtergewirtschaftet.

Scheunert: Katastrophal, katastrophal. Die Realität war katastrophal. Die Industriebetriebe – manche waren ganz schlimm. Wenn sie nach Buna, Leuna kamen, das ganze Chemieviertel, die Stahlwerke. Die sahen aus - da hattest du das Gefühl, in Sachsen gab es so einen Spruch: Dass sieht hier aus wie '45, als der Zusammenbruch war. Bitterfeld. Die Gebäudesubstanz. Wenn man sich überlegt: Die DDR hat über 50 Prozent ihres Nationaleinkommens in den sozialen Ausgleich gesteckt, und dann haben sie 25 Prozent in Rüstung und Sicherheit gesteckt. Da war ja nur noch ein ganz schmaler Finanzband bloß noch für Investitionen. Deswegen verfielen die Infrastruktur und die Gebäude, und die Betriebe waren unterfinanziert. Und das hat man ja 1988/89 gesehen. Es ging einfach nicht mehr. Das brach zusammen. Wenn man durch die Fabriken gelaufen ist: Die Dächer waren kaputt, die Überleitungen waren kaputt. Die Maschinen wurden zum hundertsten Mal repariert.

Scheunert: Katastrophal, katastrophal. Die Realität war katastrophal. Die Industriebetriebe – manche waren ganz schlimm. Wenn sie nach Buna, Leuna kamen, das ganze Chemieviertel, die Stahlwerke. Die sahen aus - da hattest du das Gefühl, in Sachsen gab es so einen Spruch: Dass sieht hier aus wie '45, als der Zusammenbruch war. Bitterfeld. Die Gebäudesubstanz. Wenn man sich überlegt: Die DDR hat über 50 Prozent ihres Nationaleinkommens in den sozialen Ausgleich gesteckt, und dann haben sie 25 Prozent in Rüstung und Sicherheit gesteckt. Da war ja nur noch ein ganz schmaler Finanzband bloß noch für Investitionen. Deswegen verfielen die Infrastruktur und die Gebäude, und die Betriebe waren unterfinanziert. Und das hat man ja 1988/89 gesehen. Es ging einfach nicht mehr. Das brach zusammen. Wenn man durch die Fabriken gelaufen ist: Die Dächer waren kaputt, die Überleitungen waren kaputt. Die Maschinen wurden zum hundertsten Mal repariert.

Und im Gegenzug dazu, wenn wir dann aus der Provinz kamen, und fuhren dann nach Berlin, und du gingst ins HdM, ins Haus der Ministerien, das heutige Finanzministerium. Das war ja schon so eine Blase. Aber die Leute waren noch mit der Realität in Verbindung. Wenn du dann noch in die Plankommission gegangen bist, wurde es schon noch extremer. Die fuhren ganz selten heraus. Und die Krönung war beim ZK. Die waren völlig vom anderen Stern.

"Ein Schock für die Ostdeutschen"

Adler: Die Treuhand hatte den politischen Auftrag bekommen, die DDR-Betriebe zu privatisieren. Aber das stellte sich als viel schwieriger heraus als gedacht, denn dafür mussten ja neue Eigentümer gefunden werden - und so furchtbar viele interessierten sich nicht für die maroden Werke.

Scheunert: Die Betriebe haben ja so schnell an Substanz verloren. Das Liquiditätsthema wurde immer drängender. Ich habe am 1. April 1991 mein Direktorat übernommen mit 110 Betrieben und 78.000 Beschäftigten. Und es waren eher mittelständische Betriebe - bis auf Zeiss Jena. Und ich habe in den paar Monaten 500 Millionen DM Liquiditätskredite ausgereicht, um die Betriebe über Wasser zu halten, bis wir eine Privatisierungslösung gefunden haben. Das kostet ja Zeit. Und das waren faktisch verlorene Zuschüsse. Das Geld hast du ja nie wiedergesehen. In der Privatisierung stand das dann als Schulden. Und die neuen Investoren hatten damit nichts zu tun, die kaufe ja nicht die Schulden aus der Vergangenheit. Also hat die Treuhand diese Schulden alle wieder abgelöst, das heißt, das ging dann in die Treuhandbilanz rein, in die 235 Milliarden Minus, die wir am Ende hatten. Aber die Politik hat irgendwelche Visionen gehabt, Kohl mit seinen blühenden Landschaften. Dann war die Realität in den Betrieben - und dazwischen waren die Menschen.

Adler: Und die ahnten noch nicht, was sie erwartete?

Scheunert: Das war ja noch so ungeschickt: Am Tag der deutschen Einheit haben sie den ersten Betrieb, die Pentacon-Werke in Radeberg liquidiert. Dann haben wir das noch so hingekriegt, am 5. Oktober wurde die Insolvenz - damals hieß das Gesamtvollstreckung - erklärt. Völlig klar und logisch, aber es war natürlich ein Schock für die Ostdeutschen. Jeder Ostdeutsche kannte diese Kameras, man kaufte sie, legte sie sich in den Schrank. Das war ein Wert. Und plötzlich war das alles nichts mehr. Dann kamen die Bilder, dass diese Kameragestelle alle auf einem großen Haufen Schrott lagen. Für viele Ostdeutsche war das das Synonym: Das sind wir. Das hat richtig wehgetan. Obwohl das rational völlig logisch war. Die japanischen Kameras, die elektronischen Kameras haben bereits den Weltmarkt geflutet und die Japaner haben damals jeden europäischen Hersteller plattgemacht.

"Nicht wohl gefühlt, Großbetrieb zu schließen"

Adler: Sie wurden als einziger ostdeutscher Treuhanddirektor, Herr Scheunert, zuständig für die Glasindustrie und Feinmechanik mit 110 Betrieben. In einer Zeit, in der etliche Freunde und Verwandte ihre Jobs verloren, machte Sie, aus Sachsen stammend, genau in der Behörde Karriere, die von allen Seiten angefeindet wurde. Die Betriebe, die Sie privatisieren sollten, lagen zum Teil auch in Ihrer Heimat. Kamen die Einschläge damit auch für ihre Familie näher?

Scheunert: In Döbeln gab es einen Betrieb, ich habe in Döbeln Abitur gemacht, in dem Kreis bin ich aufgewachsen - und da rief mich mein Vater mal an. Ich hatte ihm beiläufig mal erzählt, dass ich für den Fall verantwortlich bin, und dass ich große Zahnschmerzen habe, weil dieser Betrieb mit "Sechs" eingestuft ist. Es gab einen Ausschuss in der Treuhandanstalt mit Wirtschaftsprüfern und Industrieleuten, die haben die Unternehmensbilanzen und Unternehmenskonzepte geprüft, und haben die Lebensfähigkeit bewertet. Hier ist jegliche weitere Fortführung - da kommt wieder das Finanzministerium - ist ein Verbrennen von Geld. Und da das Steuergeld ist und wir nach Paragraph 60 der Haushaltsordnung an dem Bund hängen, können wir das nicht tolerieren. Das Unternehmen muss in die Gesamtvollstreckung. Dafür gab es ein Extra-Direktorat, da sind 4.000 Unternehmen in die Gesamtvollstreckung gelaufen.

Die haben dann kleine Lösungen gefunden, haben einzelne Bereiche privatisiert, haben den Service-Werkstatt-Bereich verselbständigt, solche Dinge. Dann wurde Belegschaft abgebaut. Es war oftmals viel zu viel Belegschaft. Die Arbeitslosigkeit hat ja in der DDR in den Betrieben stattgefunden. Als ich die Sechser-Einstufung sah, wusste ich, dass ich als Privatisierungsdirektor in der Feinmechanik, da gehörte dieses Unternehmen dazu - die haben dort die Gurtschlösser für Sicherheitsgurte für den Trabant hergestellt, aber auch das Schloss für die Kalaschnikow. Und der Betrieb war natürlich - zu DDR-Zeiten typisch - maßlos überbesetzt, 2.300 Mitarbeiter.

Die haben dann kleine Lösungen gefunden, haben einzelne Bereiche privatisiert, haben den Service-Werkstatt-Bereich verselbständigt, solche Dinge. Dann wurde Belegschaft abgebaut. Es war oftmals viel zu viel Belegschaft. Die Arbeitslosigkeit hat ja in der DDR in den Betrieben stattgefunden. Als ich die Sechser-Einstufung sah, wusste ich, dass ich als Privatisierungsdirektor in der Feinmechanik, da gehörte dieses Unternehmen dazu - die haben dort die Gurtschlösser für Sicherheitsgurte für den Trabant hergestellt, aber auch das Schloss für die Kalaschnikow. Und der Betrieb war natürlich - zu DDR-Zeiten typisch - maßlos überbesetzt, 2.300 Mitarbeiter.

Jetzt war aber der Trabant tot, da brauchte keiner mehr Sicherheitsgurte. Und die Kalaschnikow wurde nach den 2+4-Verträgen in die Sowjetunion und später Russland zurückgezogen. Damit hatte der Betrieb keinerlei Basis mehr. Ich habe mich dabei gar nicht wohlgefühlt, in meiner ehemaligen Abiturstadt einen Großbetrieb zu schließen. Und ich hatte schon über solche Dinge nachgedacht, wie kann ich verhindern, dass mein Name auf solchen Akten erscheint, dass das nicht bekannt wird in Döbeln. Und auch an meinen Vater habe ich gedacht. Aber das war dann durchgesickert, dass wahrscheinlich geschlossen wird. Und da war eine Riesenstimmung wegen der Treuhand-Anstalt - "jetzt machen die den Betrieb zu!". Niemand sah natürlich die Realität mit Nüchternheit, es war alles Emotion und Wut: Und "alles Verbrecher und Plattmacher!" und so weiter.

"Mit der D-Mark ging es mit der ostdeutschen Wirtschaft bergab"

Adler: Es war ja die DDR-Volkskammer, die das Treuhand-Gesetz verabschiedet hatte. Und als sie loslegte, wurde sichtbar, dass sich aus der ostdeutschen Wirtschaft viel weniger in die Marktwirtschaft retten ließ als man dachte. Aber letztlich hat Ihre Behörde doch nur auf Weisung der Bundesregierung gehandelt. Hat sich die Politik einen schlanken Fuß gemacht und die Treuhand als Blitzableiter benutzt, Sie im Regen stehen lassen?

Scheunert: Wir hingen ja am Finanz- und nicht am Wirtschaftsministerium. Möglicherweise ein großer Konstruktionsfehler der deutschen Einheit, denn ein Wirtschaftsministerium hat ja eine ganz andere Ausrichtung als das Finanzministerium. Da war ja der Waigel obendrüber. Und dahinter stand der Kohl. Und der wollte Wahlen gewinnen. Er wusste, er hatte die Einheit gemacht, alle waren begeistert. Aber wenn die Begeisterung vorbei ist und den westdeutschen Steuerzahlern, seinen Wählern, wenn denen klar wird, was die dafür bezahlen müssen, dann ist der Spaß relativ schnell wieder vorbei. Aber in vier Jahren sind wieder Wahlen. Dieser Zusammenhang war immer klar. Das wurde nicht ausgesprochen, aber das war immer klar.

Adler: Der CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl war es auch, der die Währungsunion durchdrückte, gegen den ausdrücklichen Rat zum Beispiel von Bundesbankchef Pöhl. Da gingen die Betriebsschließungen und Massenentlassungen nochmal mit einer ganz anderen Dynamik voran. Und wieder waren Sie von der Treuhand die Schuldigen.

Scheunert: In diesen Tagen war das hier ein Riesen-Strudel. Man hat das Gefühl die ganze Wirtschaft versinkt irgendwo im schwarzen Loch, und die Betriebe, die Betriebsleiter standen ständig in der Treuhand: "Ja wie geht’s denn weiter, ich kann keine Löhne zahlen, meine Kunden sind weg, die wollen nicht mehr." Mauerfall war 1989 am 9. November. Aber die Einführung der D-Mark war am 1. Juli 1990 - und das war der entscheidende Paradigmenwechsel. In dem Moment, als die als die D-Mark eingeführt wurde, ging es mit der ostdeutschen Wirtschaft herab. Die war ja schon am Abgrund, aber dann rutschte sie drüber. Die Treuhand hat denen ja Liquiditätskredite gegeben, den Betrieben, damit sie Material einkaufen konnten, produzieren konnten und Löhne zahlen konnten.

Adler: Der CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl war es auch, der die Währungsunion durchdrückte, gegen den ausdrücklichen Rat zum Beispiel von Bundesbankchef Pöhl. Da gingen die Betriebsschließungen und Massenentlassungen nochmal mit einer ganz anderen Dynamik voran. Und wieder waren Sie von der Treuhand die Schuldigen.

Scheunert: In diesen Tagen war das hier ein Riesen-Strudel. Man hat das Gefühl die ganze Wirtschaft versinkt irgendwo im schwarzen Loch, und die Betriebe, die Betriebsleiter standen ständig in der Treuhand: "Ja wie geht’s denn weiter, ich kann keine Löhne zahlen, meine Kunden sind weg, die wollen nicht mehr." Mauerfall war 1989 am 9. November. Aber die Einführung der D-Mark war am 1. Juli 1990 - und das war der entscheidende Paradigmenwechsel. In dem Moment, als die als die D-Mark eingeführt wurde, ging es mit der ostdeutschen Wirtschaft herab. Die war ja schon am Abgrund, aber dann rutschte sie drüber. Die Treuhand hat denen ja Liquiditätskredite gegeben, den Betrieben, damit sie Material einkaufen konnten, produzieren konnten und Löhne zahlen konnten.

Die Treuhand hat die Betriebe überhaupt am Leben gehalten. Und die hatten ja angefangen mit 8.000 Betrieben, und in der Situation war das so: Die Betriebe waren ja noch gar nicht alle richtig erfasst, die standen auf irgendwelchen Listen. Da gab es noch 15 Niederlassungen und die Zentrale. Das war ein Chaos. Da musste der Betriebsleiter, wenn er überleben wollte, da ging er nach Berlin und sagte: "Ich habe hier 800 Leute, oder ich habe 5.000 Leute. Ich kann keine Löhne zahlen." Da mussten ordentliche Formulare her. Es musste ja ein ordentlicher Kredit ausgewiesen werden.

Da hat die Treuhand eine sogenannte Global-Bürgschaft des Finanzministers, des Bundes, bekommen und hat dann bei den Privatbanken Kredite aufgenommen, und die wurden ausgereicht. Die Treuhand war der Schuldner. Das ging dann über die Privatbank an das Unternehmen.

Da hat die Treuhand eine sogenannte Global-Bürgschaft des Finanzministers, des Bundes, bekommen und hat dann bei den Privatbanken Kredite aufgenommen, und die wurden ausgereicht. Die Treuhand war der Schuldner. Das ging dann über die Privatbank an das Unternehmen.

"Das war schizophren!

Adler: Die Treuhand hat also kurzfristig durchaus auch Betriebe finanziert, die wenig später abgewickelt wurden?

Scheunert: Jaja. Ein Kali-Werk in Sachsen-Anhalt produzierte eine Tonne Kali für 720, 730 D-Mark damals. Der Weltmarktpreis war 240. Als dann die Treuhand kam und sagte, wir müssen diese Zeche schließen, haben die Arbeiter gesagt: "Ja, das war alles nur eine Bereinigung zugunsten der Wessis, deswegen wollen die unsere Betriebe schließen, die Treuhand, das sind alles korrupte Verbrecher." Aber was man ausgeblendet hat, war, dass eine Tonne Kali das Dreifache kostet von dem, was der Weltmarkt war. Das war die Härte des Mauerfalls und das brutale Aussetzten zum Weltmarkt.

Scheunert: Jaja. Ein Kali-Werk in Sachsen-Anhalt produzierte eine Tonne Kali für 720, 730 D-Mark damals. Der Weltmarktpreis war 240. Als dann die Treuhand kam und sagte, wir müssen diese Zeche schließen, haben die Arbeiter gesagt: "Ja, das war alles nur eine Bereinigung zugunsten der Wessis, deswegen wollen die unsere Betriebe schließen, die Treuhand, das sind alles korrupte Verbrecher." Aber was man ausgeblendet hat, war, dass eine Tonne Kali das Dreifache kostet von dem, was der Weltmarkt war. Das war die Härte des Mauerfalls und das brutale Aussetzten zum Weltmarkt.

Und in dem Fall war das auch noch besonders unglücklich. Anfang der 90er-Jahre brach der Kali-Markt auch noch zusammen, weil mit der Öffnung der Sowjetunion auch noch die weißrussischen Kaligruben auf den Weltmarkt kamen. Und die fluteten den ganzen Weltmarkt. Und diese Komplexität hat der einzelne Arbeiter gar nicht verstanden, und Politiker wollten sie nicht sehen. Und Leute, die darauf hingewiesen haben, die hat man einfach niedergeschrien.

Adler: Ein Problem der Planwirtschaft war ja, dass zu viele Werktätige viel zu teuer unattraktive Güter herstellten. Und das rächte sich jetzt, vor allem nach der Währungsunion.

Scheunert: Das war schizophren! Ihr fordert die D-Mark, ihr wollt Westprodukte, ihr wollt nicht einmal mehr eure eigenen Produkte kaufen, aber eure Arbeitsplätze wollt ihr garantiert haben. Sie wollten ein West-Auto fahren, keiner wollte mehr einen Trabant fahren, alles nachvollziehbar. Aber dass sie damit auch ihre eigenen Arbeitsplätze wegrationalisiert haben, oder die Basis dafür entzogen haben, haben die meisten ausgeblendet. Oder wenn man es begriffen hat, hat man nicht darüber geredet.

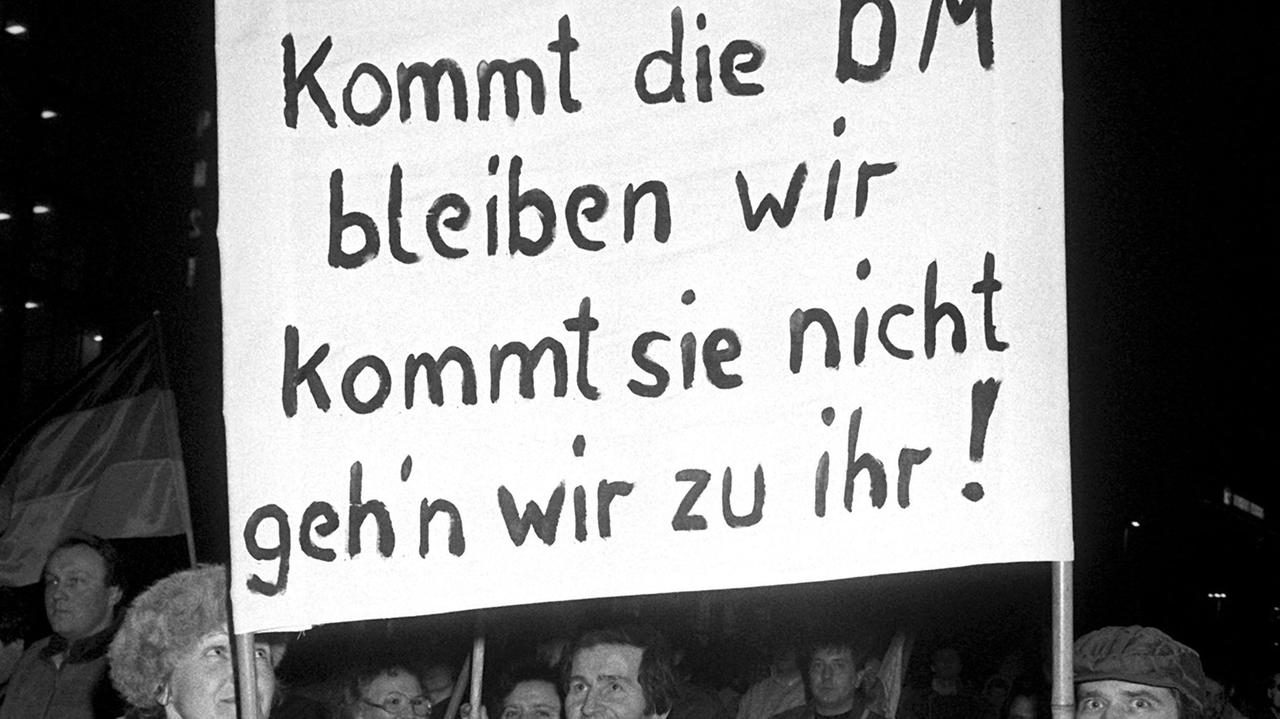

Adler: Die Währungsunion war ein politischer Akt, auf den Demonstrationen wurde gerufen: "Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr." Und das haben ja auch viele getan, Hundertausende sind bis Frühsommer 1990 in die westlichen Bundesländer gegangen. Die D-Mark musste noch vor der Wiedervereinigung schnell in die DDR kommen.

Scheunert: Die Arbeiter wurden ja in D-Mark bezahlt. Das hieß faktisch eine Kostensteigerung um den Faktor drei bis fünf. Die D-Mark hatte ja eine ganz andere Wert-Struktur. Das zweite war der Absatz, der bis dahin war, bei den RGW-Betrieben. Die hatten ja bisher in der DDR gekaufte Produkte für den transferablen Rubel. Aber plötzlich sollten sie in D-Mark bezahlen. Das haben die nicht eingesehen. "Da kaufen wir unsere Produkte gleich in Westdeutschland, wenn wir sie in D-Mark bezahlen, können wir gleich auf dem Weltmarkt kaufen, dann können wir sie in Westdeutschland, Amerika oder sonst wo kaufen." Und damit waren plötzlich zwei große Pfunde - die günstige Lohnstruktur und der riesige Absatz in Osteuropa -, das war plötzlich beides eliminiert durch diese Entscheidung. Das hat Pöhl vorausgesehen. Aber Kohl hat es nicht wahrhaben wollen, der hat das ignoriert.

Scheunert: Das war schizophren! Ihr fordert die D-Mark, ihr wollt Westprodukte, ihr wollt nicht einmal mehr eure eigenen Produkte kaufen, aber eure Arbeitsplätze wollt ihr garantiert haben. Sie wollten ein West-Auto fahren, keiner wollte mehr einen Trabant fahren, alles nachvollziehbar. Aber dass sie damit auch ihre eigenen Arbeitsplätze wegrationalisiert haben, oder die Basis dafür entzogen haben, haben die meisten ausgeblendet. Oder wenn man es begriffen hat, hat man nicht darüber geredet.

Adler: Die Währungsunion war ein politischer Akt, auf den Demonstrationen wurde gerufen: "Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr." Und das haben ja auch viele getan, Hundertausende sind bis Frühsommer 1990 in die westlichen Bundesländer gegangen. Die D-Mark musste noch vor der Wiedervereinigung schnell in die DDR kommen.

Scheunert: Die Arbeiter wurden ja in D-Mark bezahlt. Das hieß faktisch eine Kostensteigerung um den Faktor drei bis fünf. Die D-Mark hatte ja eine ganz andere Wert-Struktur. Das zweite war der Absatz, der bis dahin war, bei den RGW-Betrieben. Die hatten ja bisher in der DDR gekaufte Produkte für den transferablen Rubel. Aber plötzlich sollten sie in D-Mark bezahlen. Das haben die nicht eingesehen. "Da kaufen wir unsere Produkte gleich in Westdeutschland, wenn wir sie in D-Mark bezahlen, können wir gleich auf dem Weltmarkt kaufen, dann können wir sie in Westdeutschland, Amerika oder sonst wo kaufen." Und damit waren plötzlich zwei große Pfunde - die günstige Lohnstruktur und der riesige Absatz in Osteuropa -, das war plötzlich beides eliminiert durch diese Entscheidung. Das hat Pöhl vorausgesehen. Aber Kohl hat es nicht wahrhaben wollen, der hat das ignoriert.

"Das Belastendste an der DDR war die geistige Enge"

Adler: Detlef Scheunert, Sie als Treuhand-Direktor konnten durchstarten. Aber die Menschen in Ihrem Umfeld haben ihre Arbeit verloren, ihre Karrieren endeten mit einem Mal abrupt. Wie haben Sie das erlebt, wenn man 80 Stunden in der Woche arbeitet, sich ins Zeug legt - und dann so viel Unmut erntet?

Scheunert: Ein großes Stück war auch Verständnis da. Ich konnte meinen Traum ein Stück weit erfüllen. Mein Traum war, nachdem die Mauer gefallen war: So, jetzt sind die Beschränkungen weg. Eine der schlimmsten Sachen in der DDR war nicht, dass man nicht reisen konnte oder man keine Südfrüchte kaufen konnte oder keinen Golf fahren konnte. Das war mir relativ egal. Für mich war das Belastendste an der DDR die geistige Enge. Mittelmäßige Bürokraten haben über dein Leben bestimmt. Und nicht Kompetenz, sondern Parteiloyalität war wichtig, wie immer in Diktaturen. Und die Leute haben über dich bestimmt.

Scheunert: Ein großes Stück war auch Verständnis da. Ich konnte meinen Traum ein Stück weit erfüllen. Mein Traum war, nachdem die Mauer gefallen war: So, jetzt sind die Beschränkungen weg. Eine der schlimmsten Sachen in der DDR war nicht, dass man nicht reisen konnte oder man keine Südfrüchte kaufen konnte oder keinen Golf fahren konnte. Das war mir relativ egal. Für mich war das Belastendste an der DDR die geistige Enge. Mittelmäßige Bürokraten haben über dein Leben bestimmt. Und nicht Kompetenz, sondern Parteiloyalität war wichtig, wie immer in Diktaturen. Und die Leute haben über dich bestimmt.

Und ich habe gedacht, mit dem Mauerfall öffnet sich die Welt für junge Leute wie mich. Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen. Das steht mir jetzt alles offen. Und irgendwann kam die Ernüchterung. Weil man immer wieder im Privaten - Ich war bei einem Klassentreffen und habe erzählt, ich arbeite bei der Treuhand, dann ging es immer: Buuuhhh! Es wurde einsam um einen herum. Ich hatte als allererstes einen Mercedes, E-Klasse, das war damals ein Riesen-Schiff.

Adler: Konnte sich Ihre Familie darüber freuen?

Scheunert: Da war ich natürlich stolz wie Bolle und bin auf den Hof gefahren. Und mein Vater kommt raus, guckt das Auto an und sagt: "Junge, stell das Auto mal hinter die Scheune." Der hat den eitlen Stolz seines Sohnes gesehen und gedacht, ich will mich doch bei den Nachbarn nicht völlig unbeliebt machen.

Adler: Konnte sich Ihre Familie darüber freuen?

Scheunert: Da war ich natürlich stolz wie Bolle und bin auf den Hof gefahren. Und mein Vater kommt raus, guckt das Auto an und sagt: "Junge, stell das Auto mal hinter die Scheune." Der hat den eitlen Stolz seines Sohnes gesehen und gedacht, ich will mich doch bei den Nachbarn nicht völlig unbeliebt machen.

"Da kam Zunder"

Adler: Was hat das denn in Ihnen ausgelöst: Sie schuften, aber ringsherum kommt nichts als Kritik?

Scheunert: Selbst die eigene Frau sagte immer: "Ja, du erzählst mir ja nichts." Sie wurde ja auch damit konfrontiert. Sie konnte überhaupt nicht Stellung nehmen. Und ich dachte immer, ich schütze sie am besten dadurch, wenn sie gar nichts weiß. Wenn wir aber in Berlin zu Freunden gingen, dann konnte ich mich dem nicht entziehen. Die konfrontierten mich natürlich sofort. Obwohl die Berliner, naja… Ich hätte es verstanden, wenn die Thüringer und Sachsen mir an den Kragen gegangen wären. Die Berliner waren doch so privilegiert zu DDR-Zeiten. Da kam Zunder. Ich bin dann irgendwann nicht mehr mitgegangen. Ich habe gesagt: "Geh allein, ich will am Wochenende nicht diese Diskussionen alle führen." Die hatten zu DDR-Zeiten alle studiert, hatten eine bestimmte Position erreicht - und die sackten alle nach unten. Nur bei mir war es komischerweise anders, ich schoss nach oben. Und die sackten nach unten, und mussten sich teilweise neu finden, und da entstand natürlich Frust. Weil ich war dann der Kollaborateur, ja?

Adler: Auf der anderen Seite haben Sie auch die Verzweiflung der Menschen gesehen, zum Beispiel anhand der Reaktionen auf den Straßen, dass das wahre Leben dieser Diskussion schon Recht gegeben hat.

Scheunert: Natürlich habe ich das gesehen. Aber das ist auch die persönliche Erschöpfung gewesen - das war schon ein Vorläufer meiner Geschichte. Ich war so oft erkältet. Der Druck war ja da. Und wenn man dann mal bei Freunden war, wollte man ja auch mal nur Mensch sein dürfen. Mal über die Kinder reden, oder über Banales.

Scheunert: Selbst die eigene Frau sagte immer: "Ja, du erzählst mir ja nichts." Sie wurde ja auch damit konfrontiert. Sie konnte überhaupt nicht Stellung nehmen. Und ich dachte immer, ich schütze sie am besten dadurch, wenn sie gar nichts weiß. Wenn wir aber in Berlin zu Freunden gingen, dann konnte ich mich dem nicht entziehen. Die konfrontierten mich natürlich sofort. Obwohl die Berliner, naja… Ich hätte es verstanden, wenn die Thüringer und Sachsen mir an den Kragen gegangen wären. Die Berliner waren doch so privilegiert zu DDR-Zeiten. Da kam Zunder. Ich bin dann irgendwann nicht mehr mitgegangen. Ich habe gesagt: "Geh allein, ich will am Wochenende nicht diese Diskussionen alle führen." Die hatten zu DDR-Zeiten alle studiert, hatten eine bestimmte Position erreicht - und die sackten alle nach unten. Nur bei mir war es komischerweise anders, ich schoss nach oben. Und die sackten nach unten, und mussten sich teilweise neu finden, und da entstand natürlich Frust. Weil ich war dann der Kollaborateur, ja?

Adler: Auf der anderen Seite haben Sie auch die Verzweiflung der Menschen gesehen, zum Beispiel anhand der Reaktionen auf den Straßen, dass das wahre Leben dieser Diskussion schon Recht gegeben hat.

Scheunert: Natürlich habe ich das gesehen. Aber das ist auch die persönliche Erschöpfung gewesen - das war schon ein Vorläufer meiner Geschichte. Ich war so oft erkältet. Der Druck war ja da. Und wenn man dann mal bei Freunden war, wollte man ja auch mal nur Mensch sein dürfen. Mal über die Kinder reden, oder über Banales.

Misstrauen und Legendenbildung

Adler: Aber haben Sie nicht auch in dem Konflikt gesteckt, dass Sie auf der einen Seite sahen, dass es wichtig ist, was Sie machen, aber andererseits dadurch Tragödien ausgelöst wurden?

Scheunert: Natürlich habe ich die Tragödien gesehen, das einen ja nicht unberührt gelassen. Ich kann nur sagen, für meinen Bereich habe ich versucht, wo ich konnte, Lösungen zu schaffen. Und auch wenn eine schlimme Entscheidung zu treffen ist, die aber auch klar zu kommunizieren. Einer der großen Mängel der Treuhandanstalt war, unsere Pressearbeit war schlecht. Es wurde immerzu versucht, irgendwas zu verheimlichen oder zu verdrehen. Und das hat natürlich das Misstrauen noch verstärkt und die Legendenbildung.

Und dass die Willkür, die empfunden wurde, sich aus den Auflagen, aus dem Regelwerk ergeben hat, und teilweise aber auch aus der Masse der Entscheidungen, dass Dinge passiert sind wie in der Niederlassung Halle, diese Korruptionsfälle, dafür schämt man sich heute noch als Treuhänder. Und dass das dem zuständigen Direktor und dem Vorstandsmitglied durchgelaufen ist - also dafür sollen sie in der Hölle schmoren. Das war unmöglich.

Oder dieser Dampfkesselbetrieb in Berlin, wo sich da ein drittklassiger Manager aus dem Westen aufgeführt hat und dem Unternehmen, was ja ein außergewöhnlicher Fall war, dass ein Unternehmen eine Cash-Position positiv hatte, das war ja ganz ungewöhnlich, das war ganz selten. Wie der die ausgenommen hat, und dort alle Kontrollen versagt haben, das ist mir heute noch ein Rätsel, wie das passieren konnte.

Scheunert: Natürlich habe ich die Tragödien gesehen, das einen ja nicht unberührt gelassen. Ich kann nur sagen, für meinen Bereich habe ich versucht, wo ich konnte, Lösungen zu schaffen. Und auch wenn eine schlimme Entscheidung zu treffen ist, die aber auch klar zu kommunizieren. Einer der großen Mängel der Treuhandanstalt war, unsere Pressearbeit war schlecht. Es wurde immerzu versucht, irgendwas zu verheimlichen oder zu verdrehen. Und das hat natürlich das Misstrauen noch verstärkt und die Legendenbildung.

Und dass die Willkür, die empfunden wurde, sich aus den Auflagen, aus dem Regelwerk ergeben hat, und teilweise aber auch aus der Masse der Entscheidungen, dass Dinge passiert sind wie in der Niederlassung Halle, diese Korruptionsfälle, dafür schämt man sich heute noch als Treuhänder. Und dass das dem zuständigen Direktor und dem Vorstandsmitglied durchgelaufen ist - also dafür sollen sie in der Hölle schmoren. Das war unmöglich.

Oder dieser Dampfkesselbetrieb in Berlin, wo sich da ein drittklassiger Manager aus dem Westen aufgeführt hat und dem Unternehmen, was ja ein außergewöhnlicher Fall war, dass ein Unternehmen eine Cash-Position positiv hatte, das war ja ganz ungewöhnlich, das war ganz selten. Wie der die ausgenommen hat, und dort alle Kontrollen versagt haben, das ist mir heute noch ein Rätsel, wie das passieren konnte.

"Anderer Blick auf die deutsch-deutsche Einheit"

Adler: Also Sie haben den Hass auf die Treuhand erlebt und konnten ihn auch nachvollziehen, aber im Privatleben haben Sie den Rückzug angetreten. Würden Sie sagen, dass Sie Ihre eigenen Landsleute mitunter nicht mehr so richtig verstanden haben?

Scheunert: Ja, ich habe mich zurückgezogen und habe mir die Freunde eher in Westberlin oder in Westdeutschland gesucht. Zum Beispiel ein englisches Paar, mit dem wir heute noch befreundet sind. Gerade die Ausländer, habe ich dann festgestellt, Engländer, Amerikaner, die hatten einen ganz anderen Blick auf diese deutsch-deutsche Einheit. Die haben das historisch gesehen, die haben gesagt: "Mann, habt ihr ein Glück, ohne einen Schuss. Hier an dieser Linie, wo die höchste Militarisierung der Welt war: Ihr habt das geschafft. Das ist so eine Leistung."

Adler: Sie waren keine 30 Jahre, als Sie zur Treuhand gekommen sind, Detlef Scheunert, Sie sind als einziger Ostdeutscher in das Direktorium der Treuhand aufgestiegen. Sie waren verantwortlich für die Privatisierung in der Glasindustrie und Feinmechanik - und das doch sehr jung. Da meint man ja, gesundheitlich aus dem Vollen schöpfen zu können. Aber das war nicht der Fall. Sie mussten sich frühverrenten lassen, sind seit zehn Jahren schon nicht mehr berufstätig. Hat sich der Raubbau an Ihrer Gesundheit gerächt?

Scheunert: Rache würde ich es nicht nennen. Das hat einen Zusammenhang: Du wirst krank, wenn du aus dem Gleichgewicht gerätst, und zwar nicht nur kurz, sondern über Jahre. Wenn du dem Körper nicht mehr den Raum gibst, die Dinge auszugleichen. Wenn du dich extrem stresst, wenn du dich in einem aggressiven Umfeld bewegst, dann ist es fast folgerichtig, wenn du nicht das Glück hast, dass du Gene bekommen hast, die dich dagegen resistent machen. Und ich kann sagen, ich sehe das fast positiv, was mir passiert ist, weil ich kenne so manchen ehemaligen Kollegen, da war es der Herzinfarkt und der schied dann durch Tod aus.

Scheunert: Ja, ich habe mich zurückgezogen und habe mir die Freunde eher in Westberlin oder in Westdeutschland gesucht. Zum Beispiel ein englisches Paar, mit dem wir heute noch befreundet sind. Gerade die Ausländer, habe ich dann festgestellt, Engländer, Amerikaner, die hatten einen ganz anderen Blick auf diese deutsch-deutsche Einheit. Die haben das historisch gesehen, die haben gesagt: "Mann, habt ihr ein Glück, ohne einen Schuss. Hier an dieser Linie, wo die höchste Militarisierung der Welt war: Ihr habt das geschafft. Das ist so eine Leistung."

Adler: Sie waren keine 30 Jahre, als Sie zur Treuhand gekommen sind, Detlef Scheunert, Sie sind als einziger Ostdeutscher in das Direktorium der Treuhand aufgestiegen. Sie waren verantwortlich für die Privatisierung in der Glasindustrie und Feinmechanik - und das doch sehr jung. Da meint man ja, gesundheitlich aus dem Vollen schöpfen zu können. Aber das war nicht der Fall. Sie mussten sich frühverrenten lassen, sind seit zehn Jahren schon nicht mehr berufstätig. Hat sich der Raubbau an Ihrer Gesundheit gerächt?

Scheunert: Rache würde ich es nicht nennen. Das hat einen Zusammenhang: Du wirst krank, wenn du aus dem Gleichgewicht gerätst, und zwar nicht nur kurz, sondern über Jahre. Wenn du dem Körper nicht mehr den Raum gibst, die Dinge auszugleichen. Wenn du dich extrem stresst, wenn du dich in einem aggressiven Umfeld bewegst, dann ist es fast folgerichtig, wenn du nicht das Glück hast, dass du Gene bekommen hast, die dich dagegen resistent machen. Und ich kann sagen, ich sehe das fast positiv, was mir passiert ist, weil ich kenne so manchen ehemaligen Kollegen, da war es der Herzinfarkt und der schied dann durch Tod aus.

Leben nach der Treuhand

Adler: Von 1990 bis 1994 existierte die Treuhandanstalt, danach brauchten die Treuhänder selbst einen neuen Job. Sie haben immer von den USA geträumt. Gelandet sind Sie in Gütersloh. War das eine Flucht? Hat sich die Treuhand hinterher womöglich als Reputationsverlust, als Makel herausgestellt?

Scheunert: Sie meinen, weil ich hier rübergegangen bin? Das war Zufall. Ich habe ja erst einen Job in Berlin gesucht. Ich habe 15 Kontakte, die ich aus der Treuhand hatte, abgeklappert. Immer im Osten versucht. Und das war dann jedes Mal so, dass man im letzten Moment zurückgezuckt ist. Da wusste ich dann nicht genau: Wollen die keinen Treuhänder da haben? Wollten die das nicht? Wurde mir aber nicht gesagt. Ich war damals, also mein Kampfgewicht als Manager waren 100 Kilo. Ich war auch sehr aggressiv. Das hat die Treuhand auch mit sich gebracht. Ich war durch diesen extremen Stress nicht nett - Sie hätten mich nicht gern im Freundeskreis gehabt. Ich konnte richtig aggressiv sein. Das war aber die Überlebensstrategie, um dort nicht erdrückt zu werden.

Scheunert: Sie meinen, weil ich hier rübergegangen bin? Das war Zufall. Ich habe ja erst einen Job in Berlin gesucht. Ich habe 15 Kontakte, die ich aus der Treuhand hatte, abgeklappert. Immer im Osten versucht. Und das war dann jedes Mal so, dass man im letzten Moment zurückgezuckt ist. Da wusste ich dann nicht genau: Wollen die keinen Treuhänder da haben? Wollten die das nicht? Wurde mir aber nicht gesagt. Ich war damals, also mein Kampfgewicht als Manager waren 100 Kilo. Ich war auch sehr aggressiv. Das hat die Treuhand auch mit sich gebracht. Ich war durch diesen extremen Stress nicht nett - Sie hätten mich nicht gern im Freundeskreis gehabt. Ich konnte richtig aggressiv sein. Das war aber die Überlebensstrategie, um dort nicht erdrückt zu werden.

Und es klappte nicht. 15 Mal versucht, nirgendwo. Dann bin ich nach München zum Headhunter. Und der Headhunter hat dann gesagt: Mit dem was du mit deinen 35 Jahren schon gemacht hast, das ist super. Ich habe doch hier einen Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann, der sucht einen richtigen Kracher. Und das war für mich der nächste Riesensprung nach der Treuhand. Entschuldigung, ich hatte noch nie eine Firma geführt. Und gleich einen Sanierungsfall mit über tausend Leuten anzufangen, das war schon heftig. Von daher war es keine Flucht, aber ich hatte auch ein Angebot von der Treuhand aus Estland. Die wollten eine Privatisierungsbehörde aufbauen, da warst du praktisch Mitglied der Regierung. Das habe ich abgelehnt, weil ich hatte dann eine Sättigung, was Privatisierung und Treuhandarbeit angeht, weil ich dachte: Was soll in Estland anders sein? Und auf meinem Weg nach Amerika war es dann Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh. Hier sind wir hängengeblieben.

"Es ist ja offensichtlich eine offene Wunde geblieben"

Adler: Wirklich zurückgelehnt haben Sie sich wieder nicht.

Scheunert: Ich war Manager, gern, und habe viel gearbeitet, habe so 60, 70, 80 Stunden gearbeitet. Bin sehr viel gereist. Der extremste Job war Private Equity, Finanzfonds. Wie hat das Müntefering damals genannt: die Heuschrecken. Mit 20 Prozent Rendite im Jahr. Da war es extrem. Ich hatte immer gedacht, ich war zehn Jahre bei Daimler, ich habe gedacht, ich habe viel gearbeitet in meinem Leben, ich habe hier, deswegen sind wir in die Provinz gegangen, eine Familienfirma geleitet. Das war eine gute Zeit. Wir haben gelernt, wenn man aus Berlin kommt, wenn man in Friedrichshain wohnt, da musstest du 1993,94,95 schon aufpassen auf deine Kinder. Dann kamen wir hierher und haben gedacht: Wahnsinn! Heile Welt!

Adler: Seit einiger Zeit sind die Akten zugänglich, und es werden immer mehr sein, denn die 30-jährige Sperrfrist läuft ab dem kommenden Jahr aus. Wie lautet Ihr Fazit, Detlef Scheunert? Wird die Treuhand-Anstalt, in der Sie als einziger Ostdeutscher eine Spitzenposition hatten, für immer negativ in die Wiedervereinigungsgeschichte nach dem Mauerfall eingehen?

Scheuert: Naja, ich sag mal so: Es ist ja offensichtlich eine offene Wunde geblieben. Ich hatte gedacht, man kann dazu beitragen, dass es zu einer sachlichen Bewertung kommt. Dass man jetzt vielleicht die Komplexität der Ereignisse und die éxtreme Dynamik von Historikern neutral bewerten (lassen) kann. Aber ich habe gemerkt, dass das sich so eingeprägt hat, dass das so starke Verletzungen waren. Das war ja eine Mischung: Man hat das Land am Ende gehasst, man wollte den ganzen Propaganda- und Spitzelapparat loshaben. Und der Westen dachte, jetzt lassen wir sie in die Freiheit, die sind jetzt heiß darauf, die Marktwirtschaft und die parlamentarische Demokratie kennenzulernen. Das war ja ein großer Trugschluss. Die Ostdeutschen wollten ein besseres Leben haben.

Und es gab einen relativ schnellen Reflex: Ja, es war vieles Scheiße. Wie hieß der Spruch: alles Stasi außer Mutti. Aber wir hatten unseren Arbeitsplatz, unsere Wohnung, wir waren alle gleich. Und dass jetzt plötzlich die Differenzierung begann, die ja normal war für den Westen, das nahmen die Ostdeutschen eher als Bedrohung ihres behaglich geschützten Lebens.

Scheunert: Ich war Manager, gern, und habe viel gearbeitet, habe so 60, 70, 80 Stunden gearbeitet. Bin sehr viel gereist. Der extremste Job war Private Equity, Finanzfonds. Wie hat das Müntefering damals genannt: die Heuschrecken. Mit 20 Prozent Rendite im Jahr. Da war es extrem. Ich hatte immer gedacht, ich war zehn Jahre bei Daimler, ich habe gedacht, ich habe viel gearbeitet in meinem Leben, ich habe hier, deswegen sind wir in die Provinz gegangen, eine Familienfirma geleitet. Das war eine gute Zeit. Wir haben gelernt, wenn man aus Berlin kommt, wenn man in Friedrichshain wohnt, da musstest du 1993,94,95 schon aufpassen auf deine Kinder. Dann kamen wir hierher und haben gedacht: Wahnsinn! Heile Welt!

Adler: Seit einiger Zeit sind die Akten zugänglich, und es werden immer mehr sein, denn die 30-jährige Sperrfrist läuft ab dem kommenden Jahr aus. Wie lautet Ihr Fazit, Detlef Scheunert? Wird die Treuhand-Anstalt, in der Sie als einziger Ostdeutscher eine Spitzenposition hatten, für immer negativ in die Wiedervereinigungsgeschichte nach dem Mauerfall eingehen?

Scheuert: Naja, ich sag mal so: Es ist ja offensichtlich eine offene Wunde geblieben. Ich hatte gedacht, man kann dazu beitragen, dass es zu einer sachlichen Bewertung kommt. Dass man jetzt vielleicht die Komplexität der Ereignisse und die éxtreme Dynamik von Historikern neutral bewerten (lassen) kann. Aber ich habe gemerkt, dass das sich so eingeprägt hat, dass das so starke Verletzungen waren. Das war ja eine Mischung: Man hat das Land am Ende gehasst, man wollte den ganzen Propaganda- und Spitzelapparat loshaben. Und der Westen dachte, jetzt lassen wir sie in die Freiheit, die sind jetzt heiß darauf, die Marktwirtschaft und die parlamentarische Demokratie kennenzulernen. Das war ja ein großer Trugschluss. Die Ostdeutschen wollten ein besseres Leben haben.

Und es gab einen relativ schnellen Reflex: Ja, es war vieles Scheiße. Wie hieß der Spruch: alles Stasi außer Mutti. Aber wir hatten unseren Arbeitsplatz, unsere Wohnung, wir waren alle gleich. Und dass jetzt plötzlich die Differenzierung begann, die ja normal war für den Westen, das nahmen die Ostdeutschen eher als Bedrohung ihres behaglich geschützten Lebens.

Adler: Die von Ihnen erwartete Aufarbeitung hat es bislang nicht gegeben, jetzt fordern Linkspartei und AfD Untersuchungsausschüsse im Bundestag und in verschiedenen Landtagen.

Scheunert: Ja, wenn das von der Linkspartei kommt, sage ich: Das ist natürlich schon der Gipfel. Die politischen Erben der SED - die stellen sich jetzt hin. Das ist so ungefähr: Haltet den Dieb. Ich glaube, das sind die letzten, von denen ich mich anklagen lassen wollte. Schließlich haben wir ja das Erbe der SED weggeräumt.

(*) Hinweis der Redaktion: Wegen der unzureichenden Tonqualität mussten die Fragen nachvertont werden. Damit größere inhaltliche Sprünge nachvollziehbar werden, liefern die Fragen zusätzliche Informationen, um das schnellere Verständnis der Antworten zu gewährleisten.