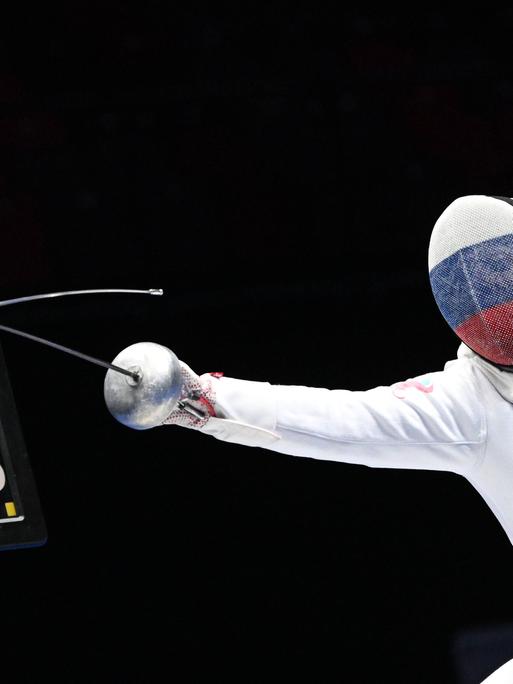

Trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat der Fecht-Weltverband FIE am 10. März 2023 mit großer Mehrheit beschlossen, dass russische und belarussische Athleten und Athletinnen künftig wieder an internationalen Fecht-Wettbewerben teilnehmen dürfen.

Wie begründet der Fecht-Weltverband seine Entscheidung, russische und belarussische Sportler wieder zuzulassen?

Wie reagieren ukrainische Fechterinnen und Fechter?

Welche Position bezieht der Deutsche Fechter-Bund?

Welche Reaktion gibt es vom für den Sport zuständigen Bundesinnenministerium?

Welche weltweiten Reaktionen gibt es auf diese Entscheidung?

Wie reagieren ukrainische Fechterinnen und Fechter?

Welche Position bezieht der Deutsche Fechter-Bund?

Welche Reaktion gibt es vom für den Sport zuständigen Bundesinnenministerium?

Welche weltweiten Reaktionen gibt es auf diese Entscheidung?

Wie begründet der Fecht-Weltverband seine Entscheidung, russische und belarussische Sportler wieder zuzulassen?

Der Welt-Fechtverband hat mit einer guten Zweidrittelmehrheit entschieden, dass russische und belarussische Fechterinnen und Fechter wieder an Wettbewerben teilnehmen dürfen – als neutrale Athleten, also ohne Nationalsymbole und Hymne. Die angenommene Entscheidung beim außerordentlichen FIE-Kongress betrifft die Einzel- und Mannschaftswettbewerbe und gilt ab April, wenn auch "vorbehaltlich möglicher Empfehlungen oder zukünftiger Entscheidungen des Internationalen Olympischen Komitees".

Im Grunde ist die Entscheidung des Welt-Fechtverbandes im Einklang mit der aktuellen IOC-Haltung getroffen worden. Das IOC hatte ja im Januar gesagt, dass kein Sportler nur aufgrund seines Passes ausgeschlossen werden dürfe. IOC-Präsident Thomas Bach, selbst Fecht-Olympiasieger von 1976, hatte betont, dass ein Ausschluss aufgrund des Passes oder des Geburtsortes gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen würde.

Unter der Voraussetzung, dass sie sich klar zur olympischen Charta bekennen und den Krieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützen, strebt das IOC die Rückkehr von Athletinnen und Athleten aus beiden Ländern auf die internationale Sportbühne unter neutraler Flagge an. Was genau "aktive Unterstützung" heißt und wer das überprüft, ist immer noch nicht klar.

Für die russischen Sportlerinnen und Sportler kommt diese Entscheidung jedenfalls gerade rechtzeitig, weil ab April die Qualifikations-Wettbewerbe für die Olympischen Sommerspiele in Paris im kommenden Jahr losgehen.

Wie reagieren ukrainische Fechterinnen und Fechter?

Der Fechtverband der Ukraine hat angekündigt, alle Wettbewerbe zu boykottieren, bei denen Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus antreten. Es sei beschämend und empörend, dass Russland wieder zugelassen werde, sagte der ukrainische Sportminister Vadym Gutzeit gegenüber der FAZ. Wie könne erwartet werden, dass ukrainische Sportler russischen Athleten die Hand schütteln, während in der Ukraine Krieg herrscht?

Und so gibt es jetzt das, was IOC-Präsident Thomas Bach eigentlich immer verhindern wollte: Nämlich einen Boykott in einer olympischen Sportart.

Welche Position bezieht der Deutsche Fechter-Bund?

Die Präsidentin des Deutschen Fechter Bundes, Claudia Bokel, hat an der Abstimmung im Weltverband teilgenommen. Nach Dlf- und anderen Medienrecherchen hat sie offenbar dafür gestimmt, dass russische Einzelathletinnen und Athleten wieder zugelassen werden.

Bokel hat auf Dlf-Nachfrage nicht geantwortet, wie sie abgestimmt hat. Sie verweist darauf, dass es eine geheime Wahl gewesen sei. Falls sie tatsächlich für eine Wiederzulassung gestimmt hat, dann hätte der Deutsche Fechter-Bund gegen die Linie der Bundesregierung gestimmt. Das Bundesinnenministerium hat nämlich sehr deutlich gemacht, dass es für einen Ausschluss von Russland und Belarus ist.

Welche Reaktion gibt es vom für den Sport zuständigen Bundesinnenministerium?

In einer dem Dlf vorliegenden Erklärung heißt es vonseiten des BMI, dass die Entscheidung des Internationalen Fechtverbandes (FIE) zur Wiederaufnahme russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten bei internationalen Wettkämpfen der falsche Weg sei.

Dennoch betont das BMI, dass deutschen Athleten und Athletinnen mit Blick auf die Qualifikation für Olympische Spiele kein Nachteil entstehen soll. Sie sollen nicht die "Leidtragenden von Entscheidungen internationaler Sportverbände sein." Denn eigentlich sollen Wettbewerbe mit russischer oder belarussischer Beteiligung keine Fördermittel vom BMI erhalten. Diese Regelung gilt für alle olympischen und nicht-olympischen Sportarten. Ohne dieses Steuergeld könnten viele deutsche Athletinnen und Athleten aber nicht zu Wettkämpfen fahren und sich für Olympia qualifizieren.

Bereits vor der Entscheidung des Internationalen Fechtverbandes (FIE) habe laut BMI allerdings schon die Einzelfallregelungen bei Ausnahmen gegolten. Konkret bedeutet das also: "In diesem Sinne werden wir Ausnahmen zum Erlass vom März 2022 zulassen, so dass die Teilnahme von deutschen Sportlerinnen und Sportlern an internationalen Wettkämpfen auch bei Teilnahme Russlands und Belarus gefördert werden kann."

Die Sportförderung ist aber gleichzeitig der einzige konkrete Hebel, den die Politik hat, um direkt auf die Verbände einzuwirken, die sich dabei aber auf ihre Autonomie berufen. Das heißt, das Innenministerium kommt in eine schwere Lage, weil es entscheiden muss: Bleibt es bei seinem Ziel, Russland aus dem Weltsport zu halten, oder unterstützt man deutsche Sportlerinnen und Sportler? Diese Frage wird sich wahrscheinlich auch bald in anderen Sportarten stellen.

Welche weltweiten Reaktionen gibt es auf diese Entscheidung?

Der US-Verband hat sich "enttäuscht, frustriert und beunruhigt – wenn auch nicht allzu überrascht" gezeigt. Doch weltweit gibt es längst nicht den großen Widerstand, wie das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Darauf verweist auch das IOC.

Eine Gruppe von mehr als 100 afrikanischen Athletenvertreterinnen und -vertretern hat zum Beispiel die Wiederzulassung unterstützt, weil Athleten nicht den Preis für Konflikte zwischen Staaten zahlen sollten. Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Athletenforums des Olympischen Rates von Asien (OCA) haben sich gegen "jede Form der Diskriminierung auf Grund von Nationalität, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit" ausgesprochen, führt das IOC an.

Quellen: Maximilian Rieger, Marina Schweizer, dpa, Olivia Gerstenberger