"I love Ferguson" steht im Schaufenster eines Souvenir-Geschäfts in der Florissant Avenue, der Einfallstraße nach Ferguson. Ferguson zu lieben fällt nicht gerade leicht nach den Rassenunruhen von 2014, die die USA wochenlang in Atem gehalten haben. Ferguson wurde zum Synonym für Polizei-Gewalt gegen Schwarze. Der 30.000-Seelen-Ort gehört zum Umland von St. Louis, Missouri, und damit zu den US-Städten mit der höchsten Kriminalität. Aber "I love Ferguson" soll nicht den Ruf aufpolieren. Alles Geld, das mit dem Verkauf der Souvenirs verdient wird, geht an die, die bei den Ausschreitungen vor bald drei Jahren zu Schaden gekommen sind.

"Das war die Tankstelle, die man aus den Medien kennt. Man sah, wie sie abbrannte. Die Eigner bauten sie nicht wieder auf, sondern gaben das Grundstück an die Regionalregierung. Und die errichtet jetzt hier ein Berufsbildungszentrum, was natürlich gut ist. Aber man kann jetzt nirgendwo in der Nähe mehr Benzin bekommen."

Der Bundesstaat Missouri ist Trump-Land mit 57 Prozent der Stimmen

Nick Kasoff vermietet Wohnungen und hat Zeit, die Schauplätze der Proteste zu zeigen. Bei der Präsidentschaftswahl hat er den unabhängigen Kandidaten Gary Johnson gewählt, Hillary Clinton und erst recht Donald Trump sollten nicht seine Stimme bekommen. Gewonnen hat der republikanische Kandidat in Missouri dennoch; der Bundesstaat im Mittleren Westen ist rot, Trump-Land. 57 Prozent haben hier für ihn votiert.

Nick Kasoff führt uns vorbei an niedrigen Mehrfamilienhäusern, durch ein ruhiges Viertel, viel zu gepflegt, viel zu grün für Gewalt und Ausschreitungen. Doch genau hier wurde am 9. August 2014 der schwarze High-School-Absolvent Michael Brown erschossen.

"Wir gehen jetzt die Canfield-Straße runter zu den Canfield- Wohnungen, wo die Schüsse gefallen sind. Mike Brown kam von dem Laden zurück und ging auf der Straße, als der Polizist ihn anhielt. Er lief mitten auf der Straße, nicht auf dem Gehweg. Das machen etliche Leute, warum weiß ich nicht. Man sieht das oft. Hier ist die Michael-Brown-Erinnerungsplakette. Hier geschah es."

Der 18jährige Michael Brown war unbewaffnet. Warum der Polizist Darren Wilson auf den über 1,90 Meter großen Teenager schoss, weiß Nick Kasoff nicht, vieles ist bis heute unklar. Sechs der zwölf Schüsse waren tödlich. Wieder wurde ein schwarzer Schüler Opfer von ungerechtfertigter Polizeigewalt, hieß es.

"Als Afroamerikanerin aus St. Louis sah ich mir an, wo genau Michael Brown ermordet wurde. Ich kam kurz nach seinem Tod nach Ferguson, aber noch bevor die Proteste in Gewalt ausarteten. Die breite West Florissant Avenue war voller Menschen. Ich war beeindruckt, wie viele dort mit erhobenen Händen in einem spontan organisierten Marsch liefen."

The talk: überlebenswichtig für die Kinder von Schwarzen

Michael Browns Schicksal ist der Alptraum von Linda Lockhart und allen afroamerikanischen Eltern. Sie haben deshalb eine Strategie entwickelt, ihre Söhne auf die Welt vorzubereiten. Sie nehmen sie zu einem ernsthaften Gespräch beiseite. Danach sehen vor allem die Jungen die Welt mit anderen Augen.

"Wir nennen es "the talk", das Gespräch, und führen es insbesondere mit unseren Jungen. Etwa im Alter von 13, 14. Wir erklären ihnen, die bisher nur Liebe erfahren haben, dass die Welt ungerecht und unfair ist. Und was sie beachten müssen, wenn sie überleben wollen. Wie sie sich benehmen müssen, wenn sie unterwegs von einem Polizisten angehalten werden, auch wenn es absolut grundlos geschieht. Dass sie sich dann zusammenreißen müssen, nur mit ‚Ja Sir, nein Sir‘ antworten dürfen. Die Hände immer so halten müssen, dass sie sichtbar sind, und dass niemand sagen kann, sie wollten eine Waffe ziehen. Diese Art von Konversation haben Weiße wohl eher nicht. Aber bei uns ist dieses Gespräch lebenswichtig, man muss es rechtzeitig führen, bevor sie mit dem Fahrrad in der Nachbarschaft herumkurven, bevor sie Auto fahren."

Ungleichbehandlung durch die Polizei

Seit Michael Browns Tod vor fast drei Jahren wird die Ungleichbehandlung durch die Polizei in Ferguson lebhaft diskutiert. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen. Als Nick Kasoff zum Beispiel einmal von der Polizei gestoppt wurde, war er zu schnell gefahren, hatte keinen Führerschein dabei und seine Versicherung war abgelaufen. Der Beamte verwarnte ihn. Wäre Kasoff schwarz gewesen, hätte er drei Geldstrafen bekommen, ist er sich sicher. Als Vermieter hat er erlebt, wie schnell es dann abwärts gehen kann.

"Es geht los mit einem Strafmandat. Wenn du zur gehobenen Mittelklasse gehörst und ein Strafticket bekommst, dann bezahlst du den Anwalt und das Ticket. Wenn du ein Arbeiter bist und schwarz, wie in diesem Viertel hundert Prozent der Bewohner, dann hast du keine hundert Dollar für ein Strafmandat. Wenn du nicht zahlst, wirst du mit Haftbefehl gesucht und bleibst so lange im Gefängnis, bis du das Geld besorgt hast. In der Zwischenzeit ist dein Job weg und die Abwärtsspirale im Gang."

Justiz und Polizei sorgen mit den Strafmandaten für volle Stadtkassen

Chris Philipps ist Filmemacher und stellt gerade die Dokumentation "Ferguson 365" fertig. Der erschossene Schüler war sein Nachbar. Der freundliche Riese erklärt, dass Polizei und Justiz in Ferguson nicht die Verbrechensbekämpfung im Sinn hatten, sondern mit den Strafmandaten für volle Stadtkassen sorgen sollten.

"In dem Bericht der Justizabteilung steht, dass Ferguson seine Einnahmen aus derartigen Straftickets verdreifacht hat, eine Verdreifachung innerhalb von fünf Jahren, ohne dass die Kriminalität angestiegen ist."

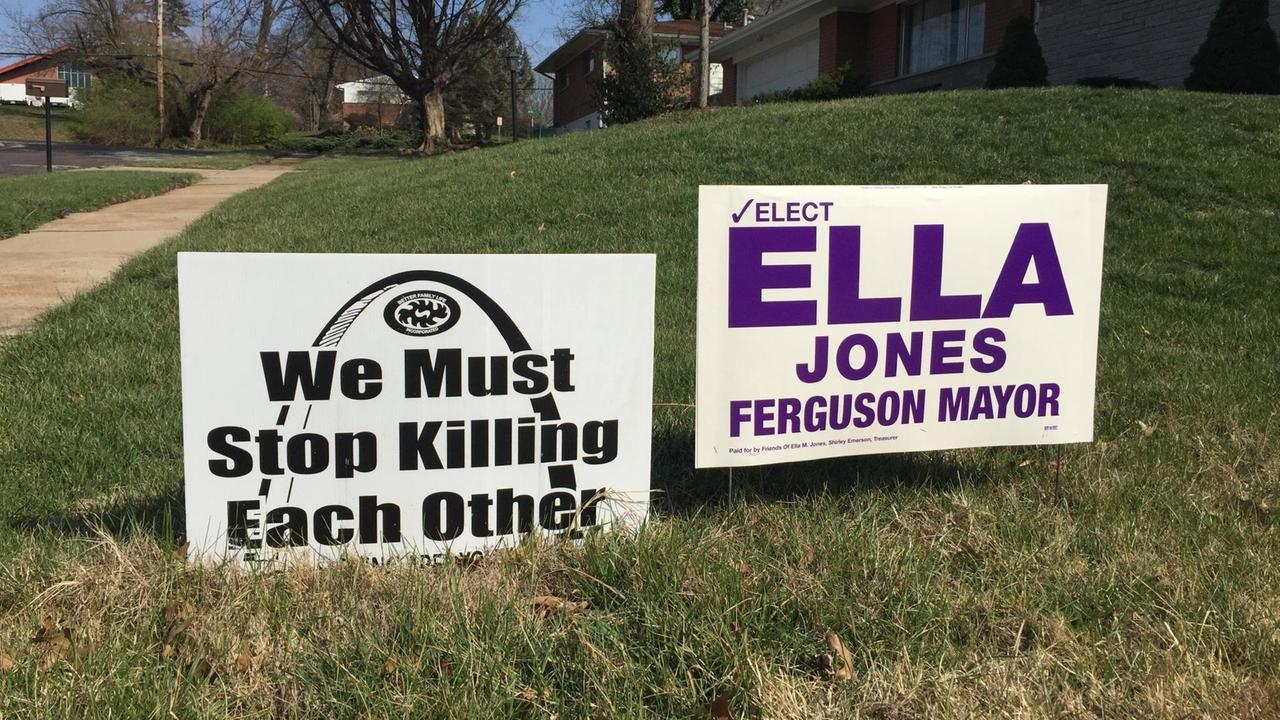

Per Gesetze wurde jetzt eine Obergrenze für Einnahmen aus Strafmandaten eingezogen. Ein Erfolg der vielen Bürgerinitiativen, in denen sich Leute wie der Filmemacher Chris Philipps oder der weiße Vermieter Nick Kasoff engagieren. Rassismus in allen Erscheinungsformen soll dokumentiert und vor allem verhindert werden. Doch nicht alle sind zu einem Schulterschluss zwischen Weißen, Schwarzen und Menschen ganz gleich welcher Hautfarbe bereit, sagt der Aktivist John Powell, der hauptberuflich Lehrer ist.

"Die Trump-Wahl ist leider eine Reaktion darauf, dass sich viele Leute, meist Weiße, diesen Problemen nicht stellen wollen, denn es ist ja auch schmerzhaft, Fehler einzugestehen, sich dafür zu entschuldigen, sie abzustellen. Zumal man selbst von diesem System profitiert, weil es einen als Weißen privilegiert. Meine Hoffnung ist, dass wir jetzt nach der Trump-Wahl verstehen, dass es diese Mentalität ist, die uns an der Überwindung dieser Fehler hindert."

Linda Lockharts Sohn ist 30, und noch immer macht sie sich um ihn Sorgen, denn er ist schwarz und die Polizeigewalt hat nicht aufgehört. Auf Veranstaltungen in St. Louis berichten schwarze Eltern Weißen, wie die Polizei mit ihren Jungs umgeht.

Mit dem Sohn zur Polizeiwache, um sich persönlich vorzustellen

"Eine Frau erzählte, dass ihr Sohn auf dem Fahrrad von einem Polizisten gestoppt wurde, der von dem Jungen die Rechnung für das Rad sehen wollte. Eine andere Frau ist nach dem Einzug erst mal mit ihrem Sohn zur Polizeiwache gegangen. Dort sagte sie: ‚Das ist mein Sohn, das ist ein gutes Kind. Ich bin seine Mutter. Stellt nichts mit ihm an.‘ So etwas tun Eltern jetzt, nur damit ihren Kindern nichts passiert."

Chris Philipps, der Filmemacher, hat schon als Fünfjähriger vom Rücksitz im Auto aus beobachtet, wie die Polizei seinen Vater schikanierte. Er verehrt Ex-Präsident Barack Obama und bedauert, dass der nicht ein einziges Mal in Ferguson war. Seit Trumps Sieg sei der Ton in der Gesellschaft noch rauer geworden, am Hass habe sich aber nichts geändert.

"Die Leute sind regelrecht stolz auf ihren Hass und Rassismus"

"Der Hass ist nicht größer geworden, sondern die Leute geben jetzt nur ihre wahren Gefühle klarer zu erkennen. Trump hat diese Ambitionen genährt. Die Leute sind regelrecht stolz auf ihren Hass und Rassismus, den sie bislang verborgen haben. Jetzt kommen sie heraus, schwenken die Konföderierten-Flagge, geben auf Kindergeburtstagen Siebenjährigen Waffen, stecken Kreuze in Brand."

Chris Philipps und Carla Fletcher könnten äußerlich nicht unterschiedlicher sein. Er jung, groß, muskulös, schwarz, sie seit Langem Rentnerin, gebrechlich, zierlich, weiß. In Drake's Café auf der Florissant Avenue berichten sie von ihrem Einsatz für ein gewaltfreies Zusammenleben in Ferguson, das nach der Wahl von Donald Trump einen Rückschlag erlitten habe.

"Ich bin kein Fan von ihm wegen seiner Art, alles erst einmal zu zerstören, damit es besser wird."

Carla Fletcher hat als Rechtsanwältin viele junge Schwarze verteidigt. Sie hätte wissen können, dass die Ungerechtigkeiten systemisch, keineswegs Einzelfälle sind. Das wirft sie sich jetzt selbst vor.

"Ich trage etwas von dieser weißen Schuld in mir. Ich wusste, dass Schwarze anders behandelt werden. Eines der Privilegien, die du als Weiße hast, ist, dass du darüber nicht nachdenken musst. Dessen habe ich mich schuldig gemacht. Mir geht es mies mit dieser Erkenntnis, und ich fühle mich verpflichtet, das jetzt zu reparieren."

Gefahr, die Spaltung in der Gesellschaft zu vertiefen

Sie hat einen Buchclub gegründet, in dem sie gemeinsam Literatur über Rassendiskriminierung lesen, Filme zu diesem Thema sehen und ins neue afroamerikanische Museum nach Washington gereist sind. Doch die Leute, die sich der Problematik verweigern, erreichen auch sie nicht. Die nachdenkliche und vorsichtige alte Dame befürchtet, dass solche Initiativen wie ihr Buchclub die Spaltung der Gesellschaft sogar noch weiter vertiefen könnten.

"Die Leute sind ärgerlich, sie empfinden die Proteste als beschämend für die Stadt. Diejenigen, die jetzt am liebsten alles ändern möchten, haben keine Ahnung, wie es Menschen ergeht, die Angst vor jeder Art von Wandel haben. Ich sitze in der Mitte, will, dass die Wunden heilen und zugleich verbessert wird, was nötig ist."

Allzu ungestüme Aktivisten erinnern sie an Donald Trump, auch wenn die etwas ganz anders wollen.

"Leute wie Trump kommen nicht von allein in diese Positionen"

Der Dokumentarfilmer sieht vor allem die Weißen in der Pflicht.

"Leute wie Trump kommen nicht von allein in diese Positionen. Jemand hat ihnen gestattet, bis dahin vorzudringen. Genau so ist es mit dem Rassismus, solange er toleriert wird. Es ist jetzt wichtig, dass Weiße dagegen vorgehen, ihre Passivität ist Schuld, dass er noch existiert."

20 Kilometer von Ferguson entfernt wohnt Robert Kenney in einem gemischten Viertel von St. Louis, das ebenfalls Rassenunruhen erlebt hat. Der massige Weiße lässt sich keinen Rassismus vorwerfen, er ist mit seinem Nachbarn, einem schwarzen Lokalpolitiker, eng befreundet. Der ehemalige Buchhalter eines Elektrizitätswerkes, Vater zweier Kinder, gehört selbst einer Minderheit an.

"Ich bin 70. Obwohl ich verheiratet war, bin ich schwul. Die meisten meiner Freunde sind Republikaner. Es sind mehr Republikaner schwul, als man denkt."

Trump-Anhänger

Robert Kenney ist katholisch und ein strikter Abtreibungsgegner. Er findet es lustig, dass er mit seiner Homosexualität den gängigen Klischees vom Trump-Unterstützer widerspricht, und bekennt sich zu seiner Wahl.

"Ich bin zufrieden mit dem, was Trump politisch tut. Seine Tweets sind zwar total peinlich, aber wenn man seine Persönlichkeit beiseitelässt, unterstütze ich das Meiste: seine Regierungsmannschaft, seine Politik. So gesehen hat sich meine Hoffnung erfüllt."

Der füllige Rentner begrüßt auch das von Trump per Dekret verhängte Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern, das schnell von Gerichten gekippt wurde. Trotzdem unterstützt der Trump-Wähler die Maßnahme noch immer - und damit die Diskriminierung einer weiteren Gruppe.

Gene Hutchins, ein anderer Trump-Unterstützer, trägt Jeans und ebenfalls einen beachtlichen Bauch. Er schiebt sich die rote Trump-Baseball-Mütze in den Nacken. Der 68-Jährige hat sein Leben in St. Louis verbracht, bis auf vier Jahre in der Armee, zwei davon kämpfte er in Vietnam. Gene Hutchins ist seit sieben Jahren Mitglied der Republikanischen Partei und bewundert den neuen Präsidenten.

"Er ist frisch, ein Arbeitstier, sieben Tage die Woche und voller Ideen. Dass er noch nicht alle Regierungsbeamten eingestellt hat, macht Sinn, denn vermutlich kann man 40 Prozent von denen nach Hause schicken und die wichtigste Arbeit würde dennoch getan werden. Das ist auch meine Erfahrung. Auch seine Vorstellung vom Haushalt teile ich, wobei ich hoffe, dass sie das Verteidigungsbudget hinbekommen. Für das Pentagon darf es bei den Beschaffungen und Einkäufen keine Kürzungen geben."

Trump will die Politik von Barack Obama zurückdrehen

Von Kürzungen kann allerdings keine Rede sein. Trump will den Verteidigungshaushalt um zehn Prozent erhöhen – etwa 54 Milliarden Dollar mehr soll es geben. Gekürzt werden soll dagegen drastisch bei der Umweltbehörde, dem Klimaschutz, der Entwicklungshilfe und im Gesundheitsbereich, um die Politik von Barack Obama zurückzudrehen. Vorbehalte gegen den früheren Präsidenten haben auch Gene Hutchins bewogen, politisch aktiv zu werden. Der selbstbewusste Parteipolitiker hat sich im Sessel so weit zurückgelehnt, dass er fast liegt. Nur bei der Frage, wie seine Frau gewählt hat, schnellt er in die Senkrechte.

"Meine Frau ist das genaue Gegenteil, sie ist liberal. Ich habe ständig kritisiert, was Obama tat. Als jetzt Trump an die Macht kam, sagte sie mir: Du hast mir acht Jahre lang die Hölle heißgemacht, jetzt kriegst du das zurück."

Gen-Fehler in der amerikanischen Gesellschaft

John Powell, der Lehrer der Katholischen Schule von Ferguson, kannte seine schwarzen Nachbarn kaum. Seitdem er in der Menschenrechtsinitiative Fälle von Rassismus registriert, hat sich das grundlegend geändert. Die Ungerechtigkeit in der amerikanischen Gesellschaft sei wie ein Gen-Fehler.

"Der Fehler ist regelrecht eingebacken, denn viele der Gründungsväter der Vereinigten Staaten waren Sklavenhalter, die in der Verfassung ihre Rechte gesichert haben. Wir hatten einen Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert wegen der Sklaverei. Dann gab es die sogenannten Jim-Crow-Gesetze. Darin wurden Afroamerikaner als weniger intelligent klassifiziert, was als Grund für die Rassentrennung herhalten musste, die bis in die 1960er-Jahre hinein galt. Jetzt ist von neuen Jim-Crow-Gesetzen die Rede. Damit meint man, dass die Polizei und Justiz ständig Farbige auf dem Kieker haben und ins Gefängnis stecken."

2011 wurden laut US-Zensus erstmals mehr nicht-weiße als weiße Babys geboren. 50,4 Prozent der Kinder. So mancher Weiße befürchtet, selbst schon bald zu einer Minderheit zu gehören. Der Rassismus, der heute Privilegien sichert, könnte morgen die eigene Diskriminierung bedeuten, deswegen ist der Kampf gegen Rassismus auch eine Investition in das friedliche Zusammenleben in der Zukunft. Der Lehrer John Powell aus Ferguson weiß, wie tief sich die alten Denkmuster eingebrannt haben.

Veränderungen gehen nur langsam voran

"Wir haben Einwohner, schwarze und weiße, die sich engagieren, dass es besser wird. Das ist wunderbar. Aber die Veränderungen gehen langsam vor sich, nicht nur hier in Ferguson, sondern überall in Amerika, weil wir nie ehrlich definiert haben, wann wir es mit Rassismus zu tun haben. Das betrifft mich genauso, wenn es um das Verständnis des institutionellen Rassismus geht, die weißen Privilegien. Die Black-lives-matter-Bewegung führt diese Diskussion. Und wir werden nur vorankommen, wenn wir unseren eigenen Rassismus gestehen. Das wird nicht von allein geschehen, aber es ist wichtig, zumal die Fragen von Minderheiten und Mehrheiten in der Gesellschaft immer drängender werden in den nächsten 30 Jahren."