„Unser Forschungsprojekt nennt sich „Fette Welten“. Wir wollen utopische und anti-utopische Diskurse über Essen und Körper in der Vormoderne analysieren.“ So Christine Ott, Professorin für Romanistik an der Goethe-Universität Frankfurt und Leiterin des DFG-Forschungsprojekts über die unterschiedlichen historischen Bewertungen von Leibesfülle.

Einerseits gibt es positive Wertungen: „Da gibt es das Schlaraffenland. Es gibt den König des Schlaraffenlands, der manchmal als dick dargestellt wird. Es gibt eine Literatur, die dem burlesken Genre angehört, die die Musen als dick darstellen.“

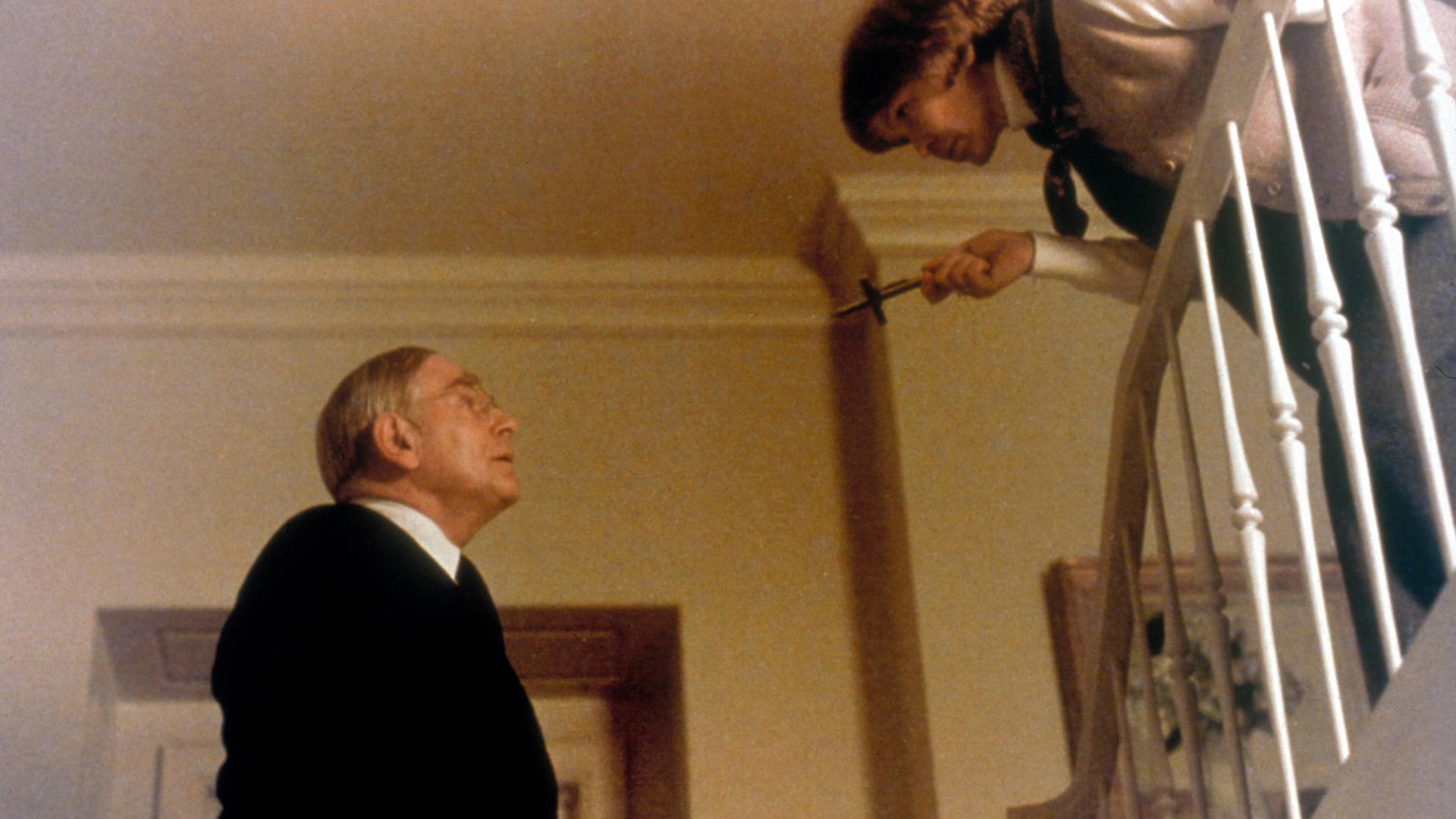

Das Mittelalter, die Renaissance und das Zeitalter des Barock gelten als die Epochen, in denen die Menschen in Europa mit ihrer Figur kein Problem hatten, im Gegenteil. Wenn die Musen, die Schutzgöttinnen der Künste und Talente dick sind, dann kann das ja nur positiv konnotiert sein. Bei einer Herrscherfigur wie dem englischen König Heinrich dem VIII. standen die enormen Körpermaße für Autorität und Überlegenheit.

Das Mittelalter, die Renaissance und das Zeitalter des Barock gelten als die Epochen, in denen die Menschen in Europa mit ihrer Figur kein Problem hatten, im Gegenteil. Wenn die Musen, die Schutzgöttinnen der Künste und Talente dick sind, dann kann das ja nur positiv konnotiert sein. Bei einer Herrscherfigur wie dem englischen König Heinrich dem VIII. standen die enormen Körpermaße für Autorität und Überlegenheit.

Andererseits: „Das Interessante ist, dass es Fürsten gibt, die durchaus gesundheitsbewusst leben wollen. Das Problem ist, dass eben das Essen ganz bestimmter Speisen, also teurer Speisen und üppiger Speisen, ein Statussymbol ist und dass sie öffentlich essen müssen, um diesen Status zu demonstrieren.“

Schmaler Grat zwischen stattlich und fett

Macht versus Gesundheit, sozialer Status versus gängiges Schönheitsideal, das dem schlanken Körper huldigt - viele der historischen Quellen und literarischen Beschreibungen, die im Forschungsprojekt „Fette Welten“ untersucht werden, zeigen die zwiespältigen Urteile über die Frage, was „dick“ und was „zu dick“ ist, welche Körperformen erstrebenswert seien und welche aus dem Rahmen fallen.

Prof. Alexander Pyrges, Medizinhistoriker an der Universität Würzburg: „Ein Herrscher zum Beispiel, der gravitätisch war, konnte natürlich den Wohlstand und den Einfluss seines Territoriums und seiner Dynastie repräsentieren. Wenn er aber nicht mehr auf sein Pferd hochkam, also wenn das beobachtet wurde, dann galt es als negativ.“

So erging es sogar einem römischen Kaiser, sagt Forschungsprojektleiterin Christine Ott: „Es gibt eine wunderschöne Passage über den dicken Vitellius, der in dem Moment, in dem er beim Volk in Ungnade fällt, als fett wahrgenommen wird. Vorher nicht. Wer als fett wahrgenommen wird, das hat immer auch mit Machtverhältnissen was zu tun.“

Es kommt eben immer darauf an, wer wen beurteilt. Und so werden vor allem Menschen aus unteren Schichten als „zu dick“ oder gar „fett“ beschrieben. „Sklaven werden als dick, als dickbäuchig dargestellt, weil das auch ihren niedrigen Sozialstatus rechtfertigt. Genau wie bei Tieren. Also Körper als fett darzustellen, bedeutet, sie als Objekte darzustellen.“

So erging es sogar einem römischen Kaiser, sagt Forschungsprojektleiterin Christine Ott: „Es gibt eine wunderschöne Passage über den dicken Vitellius, der in dem Moment, in dem er beim Volk in Ungnade fällt, als fett wahrgenommen wird. Vorher nicht. Wer als fett wahrgenommen wird, das hat immer auch mit Machtverhältnissen was zu tun.“

Es kommt eben immer darauf an, wer wen beurteilt. Und so werden vor allem Menschen aus unteren Schichten als „zu dick“ oder gar „fett“ beschrieben. „Sklaven werden als dick, als dickbäuchig dargestellt, weil das auch ihren niedrigen Sozialstatus rechtfertigt. Genau wie bei Tieren. Also Körper als fett darzustellen, bedeutet, sie als Objekte darzustellen.“

Schuldgefühle wegen Fleischverzehr und Sexualität

Denn nicht nur Menschen wurden durch Herabwürdigung ihrer Figur ausgegrenzt und gedemütigt. Seit der Christianisierung mussten sich Menschen rechtfertigen, warum sie Tiere töten und essen. Auch hier musste die Zuschreibung des „Dick-Seins“ herhalten, beim „fetten Schwein“ etwa:

„Um zu rechtfertigen, dass man das Tier tötet, hat man das Tier dazu gebracht, dass es etwas tut, was es nicht darf, eine Transgression, dass es irgendwo eine bestimmte Schwelle überschreitet. Und dieses Motiv, das sagt: die Schweine sind schädlich, die laufen frei rum, vernichten die Ernten, man hat nur was von denen, wenn man sie tötet, ist genauso ein Rechtfertigungsmotiv eigentlich von Menschen, mit ihren Schuldgefühlen klarzukommen, dass sie Schweine aufziehen, mästen und dann schlachten.“

Es ist also die unterstellte Grenzüberschreitung, die angebliche Unfähigkeit, sich zu mäßigen, die die Fettleibigen dem sogenannten Mittelmaß seit jeher verdächtig machte. Und die sowohl leises Schaudern, aber auch unterschwellige Faszination erregte. Denn wer seinen Appetit, seine Ess-Lust, nicht im Griff hat, frönt dem ungezügelten Genuss vielleicht auch anderswo:

„Eva hat den Apfel gegessen, also konnte sie nicht widerstehen. Und dann, gleichzeitig hat sie die Sexualität entdeckt. Also so wird das wirklich auch in mittelalterlichen Predigten dargestellt, diese Hemmungslosigkeit. Ich denke, dass, dass es darum geht, um diesen Kontrollverlust, von dem man annimmt, dass er dann auch auf anderen Ebenen greifen kann.“

„Um zu rechtfertigen, dass man das Tier tötet, hat man das Tier dazu gebracht, dass es etwas tut, was es nicht darf, eine Transgression, dass es irgendwo eine bestimmte Schwelle überschreitet. Und dieses Motiv, das sagt: die Schweine sind schädlich, die laufen frei rum, vernichten die Ernten, man hat nur was von denen, wenn man sie tötet, ist genauso ein Rechtfertigungsmotiv eigentlich von Menschen, mit ihren Schuldgefühlen klarzukommen, dass sie Schweine aufziehen, mästen und dann schlachten.“

Es ist also die unterstellte Grenzüberschreitung, die angebliche Unfähigkeit, sich zu mäßigen, die die Fettleibigen dem sogenannten Mittelmaß seit jeher verdächtig machte. Und die sowohl leises Schaudern, aber auch unterschwellige Faszination erregte. Denn wer seinen Appetit, seine Ess-Lust, nicht im Griff hat, frönt dem ungezügelten Genuss vielleicht auch anderswo:

„Eva hat den Apfel gegessen, also konnte sie nicht widerstehen. Und dann, gleichzeitig hat sie die Sexualität entdeckt. Also so wird das wirklich auch in mittelalterlichen Predigten dargestellt, diese Hemmungslosigkeit. Ich denke, dass, dass es darum geht, um diesen Kontrollverlust, von dem man annimmt, dass er dann auch auf anderen Ebenen greifen kann.“

Kirchenkritik und Abwertung fremder Kulturen

Dass insbesondere die auf allen Gebieten zur Askese verpflichteten Kirchenvertreter den weltlichen Genüssen nicht widerstehen konnten, ist Thema in vielen Schwänken, Erzählungen und Abbildungen. In der französischen Revolution etwa wurde dieser Topos zur Kirchenkritik genutzt, erzählt Medizinhistoriker Alexander Pyrges:

„Da gibt es so schöne Abbildungen, da führen dann Nationalgardisten und Jakobiner dicke Kleriker hat zu so einer Art Presse, in der sie dann dünn gepresst werden. Und unten kommt dann das ganze Geld raus, dass die Kirche im Laufe der Jahrhunderte dem französischen Volk gestohlen hat.“

Schon immer also wurde der Leibesumfang zur sozialen Bewertung von Menschen, Tieren, Situationen benutzt, mehr als jedes andere körperliche Merkmal. „Also grundsätzlich gibt es ja sehr viele Körperformen, klein- oder großwüchsige, breitschultrige oder schmalschultrige Menschen. Aber tatsächlich war es die Körperform der Beleibtheit, die sehr, sehr häufig verwendet wurde, etwa um weibliche Körper darzustellen, die vom männlichen Ideal abwichen oder außereuropäische Körper darzustellen, die vom europäischen Idealkörper abwichen oder auch bäuerliche Körper oder Unterschichten-Körper darzustellen, die vom zivilisierten, manierlichen Ideal, später etwa der Bourgeoisie abwichen.“

„Da gibt es so schöne Abbildungen, da führen dann Nationalgardisten und Jakobiner dicke Kleriker hat zu so einer Art Presse, in der sie dann dünn gepresst werden. Und unten kommt dann das ganze Geld raus, dass die Kirche im Laufe der Jahrhunderte dem französischen Volk gestohlen hat.“

Schon immer also wurde der Leibesumfang zur sozialen Bewertung von Menschen, Tieren, Situationen benutzt, mehr als jedes andere körperliche Merkmal. „Also grundsätzlich gibt es ja sehr viele Körperformen, klein- oder großwüchsige, breitschultrige oder schmalschultrige Menschen. Aber tatsächlich war es die Körperform der Beleibtheit, die sehr, sehr häufig verwendet wurde, etwa um weibliche Körper darzustellen, die vom männlichen Ideal abwichen oder außereuropäische Körper darzustellen, die vom europäischen Idealkörper abwichen oder auch bäuerliche Körper oder Unterschichten-Körper darzustellen, die vom zivilisierten, manierlichen Ideal, später etwa der Bourgeoisie abwichen.“

Ekel, Animalität und Sterblichkeit

Christopher E. Forth, Historiker an der Universität Kansas und Autor eines Standardwerks über die Kulturgeschichte des Fettes, erklärt diese Fixierung, die bis heute anhält, mit dem ohnehin und zu allen Zeiten zwiespältigen Verhältnis des Menschen zu seinem Körper. So ganz „richtig“ fühlt er sich nie an:

„Wenn man sieht, was Sozialpsychologen und Philosophen dazu sagen, was hinter dem Ekel steht, dann kommt man auf Fragen zur Animalität und Sterblichkeit des Menschen. Mensch-sein bedeutet einen Körper zu haben, mit dem wir nicht völlig glücklich sind.“

Die Negativ-Bewertung des Dicken, die wir in allen Epochen feststellen können, habe also etwas mit unserer Unfähigkeit zu tun, den tierischen Anteil unserer Natur und unsere Sterblichkeit zu akzeptieren.

„Und ich glaube, in unserer heutigen Welt steht Fett für viele Menschen als eine sehr verstörende Erinnerung an diese Dinge, was meiner Meinung nach die sehr starken Reaktionen darauf erklärt.“

Wie gut, dass dieser Furcht vor Fett auch die immerwährende Sehnsucht nach dem Schlaraffenland gegenübersteht, in dem man einfach nur prassen kann, ohne nachzudenken.

„Wenn man sieht, was Sozialpsychologen und Philosophen dazu sagen, was hinter dem Ekel steht, dann kommt man auf Fragen zur Animalität und Sterblichkeit des Menschen. Mensch-sein bedeutet einen Körper zu haben, mit dem wir nicht völlig glücklich sind.“

Die Negativ-Bewertung des Dicken, die wir in allen Epochen feststellen können, habe also etwas mit unserer Unfähigkeit zu tun, den tierischen Anteil unserer Natur und unsere Sterblichkeit zu akzeptieren.

„Und ich glaube, in unserer heutigen Welt steht Fett für viele Menschen als eine sehr verstörende Erinnerung an diese Dinge, was meiner Meinung nach die sehr starken Reaktionen darauf erklärt.“

Wie gut, dass dieser Furcht vor Fett auch die immerwährende Sehnsucht nach dem Schlaraffenland gegenübersteht, in dem man einfach nur prassen kann, ohne nachzudenken.