Die Romane des englischen Bestsellerautors David Mitchell sind dick, verspielt und am Ende ist man immer angenehm verwirrt, weil man nicht weiß, wie sie es mit der Wahrheit halten. Sie sind immer irgendwo zwischen Historienroman und Fantasy-Märchen angesiedelt – das ganze veredelt mit einer großen postmodernen Ironie. Das trifft auch auf den neuen Roman des Engländers zu. „Utopia Avenue“ ist sein Titel. Und anders als bei anderen Mitchell-Büchern ist die Handlung flugs erzählt: Es ist die Geschichte vom rasanten Aufstieg einer Psychedelic-Folkrock-Band im Swinging London der Sechziger. Das Jahr 1968 spielt eine maßgebliche Rolle. Der Durchbruch der Band im bürgerbewegten Amerika und ihre Auflösung in der Hochphase der kommerzialisierten Hippiekultur.

Frei erfunden, aber voller Anspielungen

Es handelt sich um eine frei erfundene Konstellation. Vier Musiker von unterschiedlichstem Familienhintergrund: der Frauenschwarm Dean Moss, der im Roman Züge von Jim Morrison trägt – hohe Wangenknochen – und ein begnadeter Bassist ist; der melancholische Leadgitarrist Jasper de Zoet, der das uneheliche Kind eines steinreichen Niederländers ist; der Jazz-Drummer Griff Griffin und die Folksängerin Elf Holloway, die an Joan Baez erinnert und im Laufe des Romans ihr lesbisches Coming Out hat. Zusammengeführt und zusammengehalten von ihrem Manager Levon Frankland sind sie „Utopia Avenue“. Die Frontfrau Elf beschreibt ihrer Schwester zu Beginn, um wen es sich bei ihren neuen Bandkollegen handelt.

„Griff, der Schlagzeuger, ist aus dem Norden, Typ rau, aber herzlich. Anarchisch, derbe Ausdrucksweise, trinkt gerne einen. Großartiger Schlagzeuger. Er fühlt sich wohler in seiner Haut als Dean. Jasper ist ... ein Mysterium. Manchmal wirkt er so entrückt, dass man den Eindruck hat, er sei gar nicht da. Dann ist er wieder so ungeheuer präsent, dass er uns die Luft zum Atmen nimmt. Bitte erzähl es nicht Mum und Dad, aber er ist in Holland einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik gewesen und manchmal denke ich: Irgendwie wundert mich das nicht. Er liest viel. War in Ely auf dem Internat – die holländische Seite seiner Familie ist schwerreich. Aber du solltest ihn mal Gitarre spielen hören. Wenn er gut drauf ist, bleibt dir die Spucke weg.“

Let the Music Play

Und weil das sogar beim Lesen so ist, muss jetzt die Wahrheit auf den Tisch. Nachdem die Leserin nämlich über knapp siebenhundertfünfzig Seiten vom sagenhaften Aufstieg einer fiktiven Rockband gelesen hat, deren Zusammentreffen mit Berühmtheiten der Musikgeschichte von David Bowie über Janis Joplin bis Leonard Cohen atemlos mitverfolgt und dabei sogar Originaltöne serviert bekommen hat, klappt sie das Buch zu und denkt: Let the Music Play!

Ja, man will jetzt endlich diese zwei Alben hören, die „Utopia Avenue“ unsterblich gemacht haben. Sie heißen „Paradise is the Road to Paradise“ und „Stuff of Life“. Und obwohl man weiß, dass alles nur erfunden ist, beginnt jetzt voller Hoffnung eine Internetrecherche, die dann aber immer bloß auf den Autor dieses Popgeschichts-Romans zurückweist: auf David Mitchell.

Doch zum Trost für alle, die „Utopia Avenue“ schon ins Herz geschlossen haben: Auch für eine der legendärsten erfundenen Bands der Sixties gilt in diesem Roman: Aller Anfang ist schwer. Denn der vom hellsichtigen Talentscout Levon Frankland zusammengestellte Haufen junger Leute versagt auf den ersten zweihundert Seiten erst mal tüchtig – und zwar in einem Schuppen in Soho.

„Bis jetzt hat Dean geglaubt, ‚The House of the Rising Sun‘ sei durch nichts kaputt zu kriegen, doch Utopia Avenue beweisen ihm das Gegenteil. Jaspers Gesang klingt internatsschülerhaft verklemmt und dämlich. Elfs Begleitgesang stört in einem Lied über männliche Reue. Dean entfernt sich zu weit von seinem Verstärker und das Scheiß-Gitarrenkabel reißt aus der Scheiß-Buchse. Das Publikum lacht, als er hektisch versucht, es wieder anzuschließen. Jasper springt nicht für ihn ein, sondern beginnt stur mit der zweiten Strophe, ohne Bass, der ihn voranträgt. Griff spielt behäbig – mit Absicht, vermutet Dean, weil du gewagt hast zu behaupten, er sei bei ‚Abandon Hope‘ zu schnell gewesen. Niemand im Publikum tanzt. Oder wippt wenigstens im Rhythmus der Musik. Sie stehen einfach rum und ihre Körpersprache sagt: Die Band taugt nichts. Ein Grüppchen hat genug und verschwindet. Jaspers Solo geht erneut daneben.“

Die Stones lassen es suppen

So ist es wohl allen Großen zu Beginn ihrer Karriere gegangen. Deswegen beißt man sich durch. Inspiriert sich an allen tonangebenden Bands der Stunde. An den Stones, die auf den Absorber verzichten und es absichtlich „suppen lassen“. Oder, wie ein Londoner Nachwuchsproduzent am begnadetsten Soundtüftler der Epoche:

„Ich war letzte Woche mit Phil Spector essen, und er sagt, Sha-la-las seien wieder groß im Kommen.“

Und um noch eins draufzusetzen:

„‘Phil Spector hat einen Spruch‘, sagt Howie Stoker. ‚Das Gute darf dem Besten nie im Weg stehen.‘“

Und so halten es die Vier von „Utopia Avenue“ auch. Sie üben, sie stolpern, sie finden neu zusammen, sie wachsen über sich hinaus und werden im Dunstkreis von Beatles, Stones und Pink Floyd eine respektable Band. Zwischendrin steckt David Bowie seinen androgynen Körper zur Tür des Londoner Studios hinein.

"Bea fragt: 'Und wie klingen Utopia Avenue?' Elf kaut. 'Eine Mischung aus Deans R&B, Jaspers eigentümlicher Virtuosität, meinen Wurzeln in der Folkmusik, Griffs Jazz-Hintergrund ... Ich hoffe nur, die Welt ist schon bereit für uns.'“

Die Leser von „Utopia Avenue“ sind es auf jeden Fall. Schon jetzt kommen einem die angeblichen Hits „Purple Flames“ oder „Darkroom“ wie Klassiker einer unauslöschlichen Musikgeschichte vor. Und während all dies von Zauberhand geschieht, weil David Mitchell seine Leser in die rauchigsten Spelunken von Soho mitschleppt und in die Sendestudios der angesagtesten Radiostationen, kommen die vier Bandmitglieder auch als Privatmenschen ins Visier des immer wieder aus dem Präteritum herausspringenden, plötzlich präsentisch nah berichtenden Erzählers.

Working Class Schicksale

So erzählt „Utopia Avenue“ auch englische Sozialgeschichte der Nachkriegsjahre. Alle Musiker im Roman sind in den Vierzigern geboren. Sie haben mit konservativen Geschlechtervorstellungen, patriarchalischen Familienstrukturen und weltanschaulichen Konflikten zu kämpfen. Anhand der Figur Dean Moss erzählt David Mitchell die prototypische Geschichte eines englischen working class Lebens, das immer wieder von Gewalt und Trostlosigkeit geprägt ist – ausgelöst durch harte Plackerei im örtlichen Zementwerk und den habituellen Alkoholismus des Vaters.

„Harry Moffat hatte immer gerne getrunken, doch jetzt leerte er zu Deans Entsetzen täglich eine ganze Flasche Morning Star – ein billiger, ekelhafter Wodka. Er funktionierte perfekt. Niemand ahnte etwas. Weder die Nachbarn noch seine Arbeitskollegen. Außerhalb der Peacock Street gab sein Vater weiterhin den charmanten Spaßmacher. Zu Hause aber wurde es immer schlimmer. Er stellte Regeln auf. Absurde Regeln. Regeln, die sich dauernd änderten. Wenn Dean ausging, war er ein nichtsnutziger Rumtreiber. Wenn er zu Hause blieb, kriegte er den Arsch nicht hoch. Wenn er schwieg, war er ein bockiger Mistkerl. Wenn er etwas sagte, sollte er sein freches Maul halten. ‚Komm, schlag zu, das willst du doch. Na los! Wollen mal sehen, was dann passiert.‘“

Dean Moss will raus und den Weg weist ihm die neue Musik mit ihren extragalaktischen Klängen und Rhythmen. Doch der Weg in die Freiheit ist steinig. Seine vom Mund abgesparte Gitarre wirft der Vater ins Feuer und so lernt Dean zu Beginn seiner Musikerkarriere, was Armut und Obdachlosigkeit in London bedeuten.

Engel greifen ein

Ein anderer Sozialtypus wird durch den in anderen Sphären schwebenden Gitarristen Jasper de Zoet präsentiert. Er ist das illegitime Kind eines schwerreichen Niederländers und wird nach Cambridge aufs Internat geschickt. Hauptsächlich allerdings, um sich des psychisch labilen „Bastards“ zu entledigen. Schon zu Beginn des Romans wird Jaspers unsichtbarer Mitbewohner mitporträtiert. Ein gewisser Klopf-Klopf hat sich in Jaspers Kopf eingerichtet und nervt mal mehr, mal weniger mit morseartigen Klopfgeräuschen. Seinem alten Schulfreund Heinz Formaggio kann sich Jasper anvertrauen:

„Jasper fragte: ‚Hast du irgendwelche Theorien?‘

Formaggio verschränkte die Finger. ‚Gleich vier. Theorie A lautet, dass du die Klopfgeräusche nur erfindest, um dich interessant zu machen.‘

‚Ich erfinde sie nicht.‘

‚Du bist krankhaft ehrlich, de Zoet. Theorie A scheidet aus.‘

‚Gut.‘

‚Nach Theorie B wird das Geräusch von einem übernatürlichen Wesen produziert. Nennen wir ihn, sie oder es der Einfachheit halber Klopf-Klopf.‘

… Durch das offene Fenster des Musiksaals wurden die Stimmen von dreißig Jungen über den Rasen getragen. Sie sangen ‚Sum-mer is a-cumin in...‘.

‚Theorie C wird dir am wenigsten gefallen. Danach ist Klopf-Klopf eine Psychose, ohne jeden Bezug zur Realität. Mit anderen Worten: Du spinnst.‘“

Formaggio verschränkte die Finger. ‚Gleich vier. Theorie A lautet, dass du die Klopfgeräusche nur erfindest, um dich interessant zu machen.‘

‚Ich erfinde sie nicht.‘

‚Du bist krankhaft ehrlich, de Zoet. Theorie A scheidet aus.‘

‚Gut.‘

‚Nach Theorie B wird das Geräusch von einem übernatürlichen Wesen produziert. Nennen wir ihn, sie oder es der Einfachheit halber Klopf-Klopf.‘

… Durch das offene Fenster des Musiksaals wurden die Stimmen von dreißig Jungen über den Rasen getragen. Sie sangen ‚Sum-mer is a-cumin in...‘.

‚Theorie C wird dir am wenigsten gefallen. Danach ist Klopf-Klopf eine Psychose, ohne jeden Bezug zur Realität. Mit anderen Worten: Du spinnst.‘“

Erstaunlich konservativ erzählt

Was auch immer da in Jaspers Kopf klopft, es wird neben der Drum von Griff Griffin den Hauptbeat dieses Romans ausmachen. Denn wer denkt, Mitchell würde hier mit einer fiktiven Genie-Figur à la Syd Barrett die dunklen Klischees der Popgeschichte nacherzählen, hat sich getäuscht. Viele hundert Seiten später nämlich finden Mitchell-Leser endlich das, was dieser erstaunlich konservativ erzählte Roman im Vergleich zu seinen Vorgängern entbehrt: das epochenumspannende Geheimnis seiner Figuren – in dem Fall des Jasper de Zoet. Dieses Geheimnis wiederum ist intertextuell mit Mitchells vorletztem Roman über den Dolmetscher Jacob de Zoet verbunden. Der erlebt im niederländischen Außenhandelsposten vor Nagasaki zur Zeit der französischen Revolution seine Abenteuer. Jasper de Zoet, der Gitarrist von „Utopia Avenue“, ist ein Nachfahre dieses Abenteurers und eines Nachts träumt er folgendes:

„Schnee fiel auf einen Bergtempel mit hohen Mauern, geschwungenen Dächern und Kiefern. Der Traum spielte sich in Japan ab. Frauen fegten mit primitiven Besen hölzerne Laufstege. Einige waren schwanger. Ein bogenförmiger, von Traumlicht beleuchteter Tunnel führte in einen Raum mit einer Kuppeldecke. Darin kniete mit kerzengeradem Rücken eine Göttin, drei- bis viermal so groß wie eine Menschenfrau, geschnitzt aus einem Block Nachthimmel. Ihre Hände formten eine Schale von der Größe einer Wiege. Ihre Augen starrten in das riesige Gefäß. Ihr Raubtiermund war weit aufgerissen. … Als er begriff, dass man ihn an diesen Ort gelockt hatte, um ihn zu opfern, floh Jasper durch den bogenförmigen Tunnel zurück in den Tempel. Hölzerne Schiebetüren schlossen sich hinter ihm. Klopf, klopf, klopf, klopf.“

In vielen Romanen Mitchells spielen spirituelle Praktiken und paranormale Phänomene eine Rolle. Geister aus der Vergangenheit, Samurai-Genealogien, und was dergleichen mehr ist, plagen die Zeitgenossen. Transgenerationelle Vergeltungsakte lenken das Handeln der Protagonisten. David Mitchell liebt also übersinnliche Romanplots, die leichthändig zwischen Epochen, Kulturen und ihren sprachlichen Konventionen jonglieren. Der von Tom Tykwer verfilmte Roman „Wolkenatlas“ und auch Mitchells Debut „Chaos“ nutzten hier das Prinzip des Episodenromans. Verschiedene Geschichten aus mehr oder weniger fernen Zeiten wurden darin so filigran miteinander verflochten, dass man kaum sagen konnte, wodurch alles mit allem zusammenhing. Und doch tat es das offensichtlich. David Mitchell ist also ein Zauberer, der alles, was ihm unter die Finger kommt, verwandelt. Dass dabei nie billige Fantasy-Kolportage herauskommt, liegt an der ironischen Infragestellung genau jenes Pathos‘, das Mitchell für seine Page-Turner benötigt.

Mit Janis Joplin auf der Dachterrasse

„Utopia Avenue“ hat nun wenig von all dem zu bieten: weder Pathos, noch erzählerische Komplexität. Und so ist man zunächst von der Einheitlichkeit von Raum, Zeit und Handlung enttäuscht. Dann aber beginnt man sich in ungewohnt langsamem Tempo für diese drei Musiker und ihre Frontfrau zu interessieren. Man steigt bereitwillig mit ihnen auf die Bühnen und in die Hotelbetten von New York, L.A. und San Francisco, wo das Quartett nach nur einem Jahr gemeinsamer Bühnenarbeit schon landet. Man erlebt ungewollte Vaterschaften und ihre Folgen. Liest von falschen Freunden und von Verhaftungen wegen Drogenbesitzes. Die Boulevardpresse fabriziert ihre Coups, Bühnenblackouts trüben den Erfolg. Genau wie fulminante Auftritte das Quartett über sich hinauswachsen lassen – und damit an die Spitze der amerikanischen Charts. Mitchell lässt dabei die echten Stars von damals mit entweder fiktivem oder überliefertem O-Ton auftreten. Ein Gespräch zwischen der Keyboarderin Elf Holloway und Janis Joplin auf der Dachterrasse des berühmten Hotel Chelsea in New York etwa bringt die feministische Perspektive auf das Musik-Business auf den Tisch. Man zippt dabei an einem Drink namens „Die brutale Wahrheit“:

„‘Prost, Lady Englisher. Sag mir eins. Hast du schon eine Strategie gefunden?‘

Die Brutale Wahrheit lähmt Elfs Kehle. ‚Wofür?‘

‚Wie man das, was wir machen, als Frau macht.‘

Aus der Nähe sieht Elf geplatzte Äderchen in Janis’ Augen und Narben in ihrem Gesicht. ‚Nein, habe ich nicht. Das ist die brutale Wahrheit.‘

‚Kann man wohl sagen. Als Mann hast du es leicht. Du singst deine Lieder und wackelst mit den Schwanzfedern. Nach dem Auftritt gehst du an die Bar und reißt Mädchen auf. Aber was ist, wenn du ein Mädchen bist, das selber singt? Wir bleiben immer die, die aufgerissen werden. Auch wenn wir noch so große Stars sind.‘“

Vieles aus dieser Ära der Pop- und Kulturgeschichte der sechziger Jahre kann man nachlesen in den Memoiren des Musikproduzenten Joe Boyd, die unter dem Titel „White Bicycles“ 2007 erschienen sind, und auf die Mitchell sich auch bezieht. Spannend waren bei Boyd weniger die dargebotenen Anekdoten über die frühen Fink Floyd im legendären UFO Club. Neu war Boyds kritische Auseinandersetzung mit der Hippiekultur. Er, der 1970 aus dem Business ausschied, erzählte gewissermaßen auch die B-Seite von „The Dark Side of the Moon“. Die Geschichte einer Revolution nämlich, die im Rausch der Selbsterfahrungstrips, der Drogen und Gewalt schon gegen Ende der Sechziger verpufft war. Ufologen und mehr oder weniger gefährliche Sekten trieben jetzt überall ihr Unwesen. Der Underground wurde unter Dopewolken zum Mainstream. Der Mainstream versuchte nicht mehr den utopischen Schulterschluss von schwarzer und weißer Musik, wie Boyd schrieb. Er genügte sich selbst als neues subkulturelles Referenzsystem der weißen Elite.

Ein unglamouröser früher Tod

All das reflektiert Mitchell nicht. Sein Roman ist eher der Versuch, einer im frei drehenden Retroloop lebenden Lesergeneration das Phänomen der Hippieära überhaupt nah zu bringen. Das wirkt bisweilen arg didaktisch – beispielsweise aus dem Mund einer fiktiven Musikjournalistin, die „Utopia Avenue“ interviewt:

„Noch eine letzte Frage an Sie alle, wenn ich darf. Beim Hören von Paradise Is the Road to Paradise musste ich immer wieder an die aktuelle politische Situation denken. Wir leben in Zeiten großer Umbrüche. Der Kalte Krieg. Die Welt ordnet sich neu. Autoritäten bröckeln. Die Einstellung zu Sex und Drogen ändert sich. Muss Musik solche Veränderungen widerspiegeln? Soll sie versuchen, Veränderungen anzustoßen? Kann sie das überhaupt? Macht eure Musik das?“

Trotz eines gewissen Hangs zum Plakativen ruft „Utopia Avenue“ noch einmal alles auf, was aufregend und waghalsig war in und an diesem „kreativen Schlaraffenland“: sexuelle Befreiung durch die Ekstasen der Rockmusik; Frauenemanzipation durch Antibabypille und neue Rollenbilder; Männeremanzipation von patriarchalischen Prägungen; Weichheit und Pathos als Gegengift zur herrschenden Logik von Krieg und Gewalt; zuletzt Sound, Rhythmus, Beat, Harmonie.

Jerry Garcia von Grateful Dead wird im Buch folgender Satz zugeschrieben:

„1966 ging alles, was du wolltest in Erfüllung. 1968 ging auch alles in Erfüllung, was du nicht wolltest.“

Womit auch die Geschichte von „Utopia Avenue“ endet. Ein tragischer und vollkommen unglamouröser früher Tod des Songwriters Dean Moss setzt dem wilden Jahr der Utopien ein natürliches Romanende.

Psychedelische Geisterbeschwörung

Wer wirklich dabei gewesen sei, heißt es ja immer über die wilden Sechziger, könne sich nicht mehr an sie erinnern. Gut, dass David Mitchell – ein Nachgeborener, der sich aber auf literarische Geisterbeschwörung versteht – uns noch einmal Spirit und Beat der Sixties fühlen lässt. Und uns am Ende sogar noch einen fetten Köder vor die Nase hält. Vor einigen Jahren sollen nämlich verschollen geglaubte Studioaufnahmen von „Utopia Avenue“ aufgetaucht sein. Wie gesagt, auch wenn man es über fast siebenhundertfünfzig Seiten kein einziges Mal getan hat: Jetzt googelt man sie eben doch, die Band, die zwischen 1967 und 1968, glaubt man dem Romancier David Mitchell, neben anderen unvergesslichen Bands den eigentümlichen psychedelischen Folkrock-Moment der Popgeschichte verkörperte.

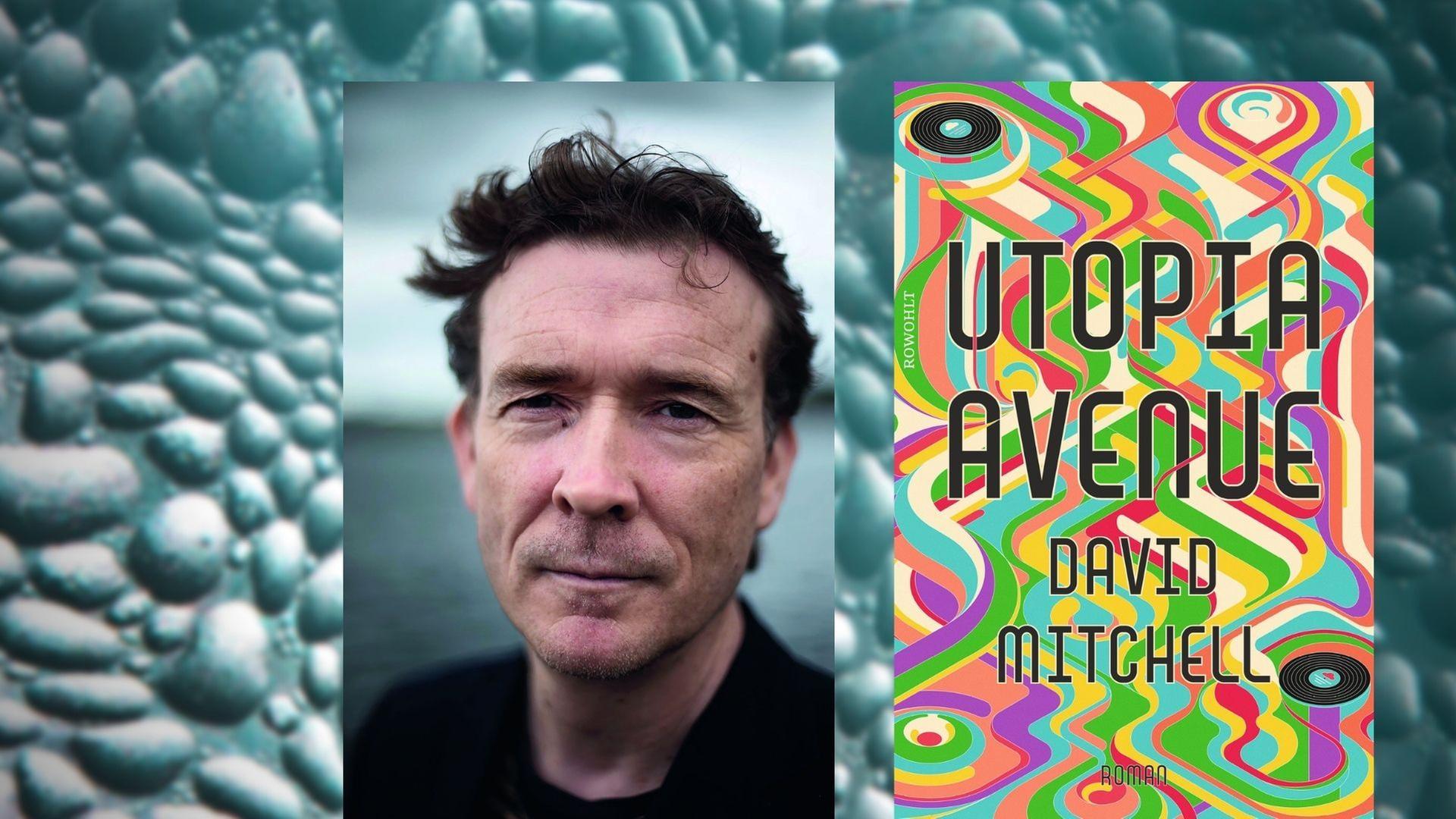

David Mitchell: „Utopia Avenue“. Roman

Aus dem Englischen von Volker Oldenburg

Rowohlt Verlag, Hamburg. 748 S., 26,– Euro

Aus dem Englischen von Volker Oldenburg

Rowohlt Verlag, Hamburg. 748 S., 26,– Euro