"Mir geht’s am meisten um Gerechtigkeit. Dass andere Kinder auch eine Chance haben, egal welches Kind es ist. Dass es auch die gleiche Chance bekommt, wie jeder andere auf eine normale Schulausbildung, sodass sie in ihrer Karriere in Zukunft auch eine Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt haben können. Und ich bin auch kein Einzelfall. Es gibt viele andere Schüler so wie ich."

Erklärt Nenad Mihailowitsch - heute 22 Jahre alt - in einer Prozesspause vor dem Kölner Landgericht. Als ehemaliger Förderschüler klagte er 2017 gegen das Land Nordrhein-Westfalen wegen entgangener Bildungschancen. Es ist eine Musterklage, einmalig bislang in der Bundesrepublik. Hier klagt jemand, der aufgrund einer Fehldiagnose zum Förderschüler wurde. Noch in seiner Grundschule in Bayern erfolgte die verhängnisvolle Weichenstellung. Nenad erinnert sich:

"Wie alt ich da war, weiß ich nicht, aber ich war definitiv ein kleines Kind. Das Problem bei mir war, ich ging auf eine normale Grundschule. Aber da ich kein Deutsch konnte, weil bei mir zu Hause nur Romanes gesprochen wurde, ich konnte kein Deutsch, worauf die dachten: Er macht nicht mit, meldet sich nie, macht keine Hausaufgaben, bleibt immer nur ruhig - ist der vielleicht geistig behindert? Machen wir einen Test!"

Versäumnisse in der Förderschule

Ohne Dolmetscher, ohne Übersetzer wurde der IQ-Test in der Grundschule durchgeführt.

"Und da hat sich rausgestellt: Ich hab einen IQ von 59. Und dann haben die mich auf eine Schule eingestuft für die Schule geistige Entwicklung.

"Zu der ersten Diagnose muss man natürlich sagen - mit seinen eigenen Worten - er verstand nur 'Bahnhof'. Er konnte kein Deutsch."

Hält dazu die Professorin Irmgard Schnell fest, die vom Gericht bestellte Gutachterin im Prozess.

"In jedem Test gibt es Aufgaben, die, wenn sie im Kindergarten mit Material zu tun hatten, wie Puzzle, Bauklötzen und Lego und so weiter, dass sie da ganz andere Voraussetzungen haben. Er verstand die Sprache nicht. Er hatte kein Aufgabenverständnis, weil er nicht im Kindergarten war und von daher ist ja der IQ mit 59 sowieso sehr fraglich."

"Aber da die ja schwarz auf weiß etwas haben, das besagte, ich sei geistig behindert, dachten sie, ich wäre ernsthaft geistig behindert."

Doch ein aktueller IQ-Test sowie der mittlerweile nachgeholte Hauptschulabschluss lassen keinen Zweifel: Nenad hat keine geistige Behinderung. Punkt für Punkt zeigt denn auch das Gutachten die Versäumnisse der zuständigen Sonderpädagogen an der Förderschule, zu der Nenad noch in der Grundschule wechseln musste. Sie hätten die Diagnose geistige Behinderung regelmäßig hinterfragen müssen; hätten Förderpläne entwickeln und deren Wirksamkeit prüfen müssen. All das unterblieb. Das Gericht erkannte darin schwere Pflichtversäumnisse der Förderschule, die nachteilig für den Bildungsweg des Jungen wurden. Irmgard Schnell:

"Die Feststellung des Förderbedarfs "geistige Entwicklung" ist ja nicht trivial. Das bedeutet ja die Zuschreibung eines Bildungsganges, der mit erheblichen Einschränkungen gegenüber anderen Bildungsgängen verbunden ist. Es gibt keine Fremdsprache. Man kann keinen Hauptschulabschluss machen. Das ist ja eine ganz konkrete Einschränkung der Bildungschancen und daher der Lebenschancen eines Kindes. Und das in einem einzigen Satz, einmal im Jahr festzuhalten, das leuchtet jedem Menschen ein, dass das eigentlich nicht geht."

Kinder mit Multiproblemlagen

Dasselbe Gericht, das vor Prozessbeginn noch den Antrag auf Prozesskostenhilfe abgelehnt hatte, weil "keine Aussicht auf Erfolg der Klage bestünde", gab jetzt dem Kläger Recht. Das Land NRW muss Schadenersatz leisten. Und das System Förderschule muss erklären, warum es - gut ausgestattet mit Personal und Fördermöglichkeiten - elf Jahre lang den Fehler nicht sah. Irmgard Schnell, die pensionierte Sonderpädagogin und Professorin für Sonderpädagogik an der Goethe Universität Frankfurt, übt Kritik:

"An vielen Stellen in den Zeugnissen, hatte ich das Gefühl, das Problem des Kindes sei, dass es nicht so geistig behindert ist, wie man sich das an einer Schule für geistige Behinderung vorstellt. Es gibt ein Bild von einem Kind. Und die Verpflichtung, den Kopf zu drehen und zu fragen: Ist das so? Ist das wirklich die richtige Schule für ihn? Diese Verpflichtung ist wirklich zu gering."

Verbände von Eltern behinderter Kinder sowie zahlreiche weitere Betroffene, die angeben, dass es ihnen an ihrer Förderschule ähnlich ergangen sei, melden sich jetzt in den sozialen Medien zu Wort. Einige bereiten ähnliche Klagen wegen mangelhafter Diagnosen und unzureichender Förderpläne vor. Der Fall Nenad erinnert außerdem daran, dass insbesondere die "Förderschule Lernen" sozial selektiv ist. Conny Melzer, Professorin für Sonderpädagogische Grundlagen an der Universität Köln dazu:

"Das scheint tatsächlich so zu sein, dass in den Förderschulen eher Kinder landen - also wirklich landen - aus Familien mit Multiproblemlagen: Armut, sozioökonomischer Status, also die ganzen verschiedenen Ausgangslagen, die bei uns in Deutschland durchaus zu einer Bildungsbenachteiligung führen, dass die Schülerinnen und Schüler in Förderschulen sind."

Auch in Nenads Fall wurden die Etiketten "sozial schwach" und "bildungsfern" ein Teil der Diagnose. Eine Bildungsstudie des Verbandes der deutschen Sinti und Roma zeigt auf, dass Kinder aus Sinti- und Romafamilien mehr als zweimal so häufig auf die Förderschule festgelegt werden als andere Kinder. Fast jeder zweite dieser Schüler hat am Ende keinen Schulabschluss und damit nahezu keine Aussicht auf eine Berufsausbildung. So wie Nenad. Dass es zwischen den Diagnosen Lernbehinderung und "Normalbegabung" durchaus nicht trennscharf zugeht, weiß Conny Melzer, die angehende Lehrkräfte auf den Einsatz in Förderschulen und auf den inklusiven Unterricht an Regelschulen vorbereitet.

"Nicht umsonst - jetzt nehme ich wieder die Förderquoten, also Förderquoten sind die Kinder, die einen Bedarf an Unterstützung haben, egal ob in der Inklusion, den Allgemeinschulen oder in den Förderschulen - da haben wir beispielsweise in NRW 7 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern 11 Prozent. Und das kann mir jetzt keiner sagen, dass es in Mecklenburg Vorpommern mehr Kinder mit Behinderung und mit Beeinträchtigung gibt. Sondern da scheint es unterschiedliche Kriterien zu geben, ab wann ist da ein Förderbedarf und ab wann nicht."

Zahl der Kinder an Sonderschulen kaum gesunken

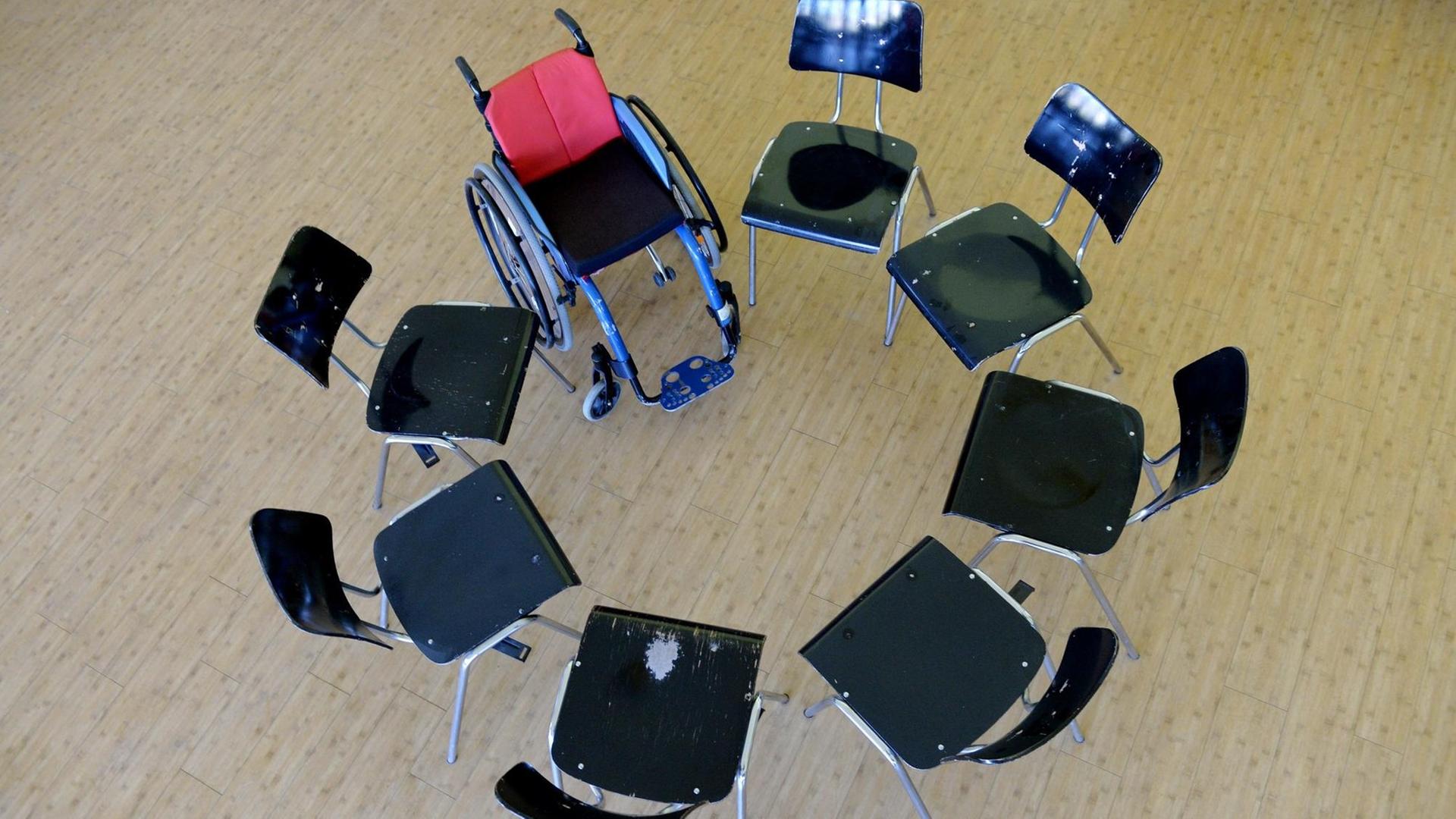

Und doch werden - ganz so als gäbe es diese Unschärfen in der Diagnose nicht - Förderschulen in der öffentlichen Diskussion vor allem als Schonraum bezeichnet. Inklusion dagegen - also der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern wird überwiegend kritisch beurteilt. Der Deutsche Lehrerverband forderte kürzlich gar ein Stopp der Inklusion: Zu heterogen sei die Schülerschaft, zu schlecht die finanziellen Bedingungen, zu wenig vorbereitet die Lehrkräfte. Die Kritik ist nur zu berechtigt.

Die große Inklusionsskepsis trage aber auch zum Erhalt der Förderschulen bei, bilanziert in seiner aktuellen Buchveröffentlichung Hans Wocken, Professor für Sonderpädagogik an der Universität Hamburg.

"Es wird viel geklagt über "zuviel" Inklusion und auch "schlechte" Inklusion. Wenn man sich aber die offiziellen Zahlen der Kultusministerien ganz genau anschaut, muss man zwei große Feststellungen machen. Die erste Feststellung besteht darin, dass die Anzahl der behinderten Schüler in Förderschulen in acht bis neun Jahren kaum zurückgegangen ist. Die ist um ganze 0.6 Prozent zurückgegangen."

Kinder an Regelschulen werden "umetikettiert"

An der Separation, also der Sonderbeschulung, also der Separation von Kindern mit besonderem Förderbedarf, habe sich in den letzten Jahren kaum etwas verändert, bemerkt auch die Monitoring-Stelle Inklusion des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin.

"Das zweite Ergebnis besteht darin, dass der Anteil jener Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemeinen Schulen sich nahezu verdreifacht hat. Wir hatten etwa um 2009 einen Anteil von inkludierten Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 12 Prozent. Wir liegen jetzt bundesweit ungefähr bei 36 Prozent."

Dass die Anzahl an Kindern mit hohem Förderbedarf in kurzer Zeit derart hochgeschnellt sein soll, ist kaum anzunehmen. Hans Wocken erklärt das Phänomen so: So genannten "Problemkindern", "Risikokindern", Kindern, die im Sozialen oder beim Lernen Probleme haben, werde immer häufiger in den Regelschulen sonderpädagogischer Förderbedarf bescheinigt. Bildungswissenschaftler beobachten seit Längerem geradezu eine "Umetikettierung" von Schülerinnen und Schülern an Allgemeinschulen - also an denen, die inklusiven gemeinsamen Unterricht machen. Für die Kölner Professorin Conny Melzer ergibt sich dieser Effekt aus den Rahmenrichtlinien.

"Wenn ich jetzt Kinder habe in der Inklusion und ich weiß, ich kann einen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung für die Kinder bekommen und bekomme dann zusätzlich noch Stunden, dann kann es durchaus sein, dass ich mal das ein oder andere Kind mehr in den Prozess reinbringe, um zusätzliche Unterstützung zu bekommen, was ich früher vielleicht nicht gemacht hätte, einfach weil es dann zusätzliche Stunden gibt."

"Es gibt ja einen Wettbewerb der Bundesländer nahezu um diese sogenannte Inklusionsquote, also den Anteil der Kinder an allgemeinen Schulen mit sonderpädagogischem Förderbedarf."

Ergänzt Prof. Hans Wocken, Mitglied der deutschen UNESCO-Kommission "Inklusion". Bildungspolitik belege gern mit den angeblich hohen Inklusionsquoten, dass etwas getan werde und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gelinge. Doch in Wahrheit seien die Länder unterschiedlich weit vorangekommen mit dem inklusiven Unterricht an der Regelschule.

"Die Länder mit den höchsten Inklusionsquoten sind die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. In Bremen sind 80 Prozent aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemeinen Schulen. Das hört sich so an als hätten wir in Deutschland zumindest in einigen Bundesländern nahezu Vollinklusion! Ist nicht wahr. Also löbliche Ausnahmen sind die Stadtstaaten, Schleswig-Holstein und zum Teil auch Thüringen. Aber ansonsten ist die Separation nicht nur konstant geblieben, sondern in den süddeutschen Ländern sogar noch um 0,2 Prozent gestiegen. In Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland Pfalz."

Wie kann gute Inklusion gelingen?

Durchaus vorstellbar, dass die vermeintlich hohen Inklusionsquoten wiederum für die aktuelle Unruhe unter Eltern sorgen dürften, und manche den Eindruck haben, ihre Kinder würden im Kreis der vielen Kinder mit Förderbedarf schulisch untergehen. Der öffentliche und der wissenschaftliche Diskus driftete hier immer weiter auseinander, stellt Professor Conny Melzer dazu fest.

"Die wissenschaftliche Diskussion diskutiert nicht mehr, ob überhaupt Inklusion sein muss, sondern die Frage ist das "Wie". Wie können wir es gut umsetzen. Also wie gestalten wir ein inklusives System, wie gestalten wir den Unterricht. Und es gibt gute Schulen, die erfolgreich sind und es gibt Schulen, die sind nicht erfolgreich. Und die gibt es sowohl bei allgemeinen Schulen und es gibt die bei Förderschulen. Und das ist jetzt genau das, wo es um das "Wie" geht. Wie machen die Lehrkräfte das? Was machen denn die guten Schulen?"

Mehr Personalstellen oder mehr Geld allein machen es nicht. Gute Kooperation der Lehrkräfte dagegen steigert laut Studien den Unterrichtserfolg in heterogenen Lerngruppen. Solche Kooperation braucht vor allem zusätzliche Zeit für Abstimmung in den Kollegien, was für Förderschulen ebenso gilt wie für die Regelschule. Aber auch Vormeinungen zur Inklusion tragen dazu bei, ob sie gelingt oder scheitert. Wenn Lehrkräfte der Inklusion grundsätzlich offen gegenüber stehen, erleben sie ihren Unterricht auch eher als erfolgreich, und ihre Belastung sinkt. Wichtig findet Conny Melzer außerdem:

"Schulleitung! Wissen wir, ist ein absoluter Gelingensfaktor. Wenn Schulleitungen hinter dem Thema Inklusion stehen und sagen: Das ist wichtig und das will ich, dann ist das oft in den Schulen auch so und mit einer guten Schulführung kann ich auch viel bewirken."

"Also wir verteilen vier Klassen auf sechs Räume, also das ist ne supergünstige Situation. Und jeder Raum hat einen Sitzkreis und eine Arbeitszone."

Schulleiter Andreas Niessen geht vor, auf die Etage der Jahrgangsstufe fünf. Mit vier Klassen startet hier die neue Helios-Gesamtschule im Kölner Norden. 39 Eltern hatten sich auf zwölf Plätze für das inklusive Lernen beworben. Entgegen der Klage von der Inklusionsmüdigkeit ist die Nachfrage nach inklusiver Bildung hoch, sagt Niessen. Er war vormals Schulleiter an dem für Inklusion ausgezeichneten Geschwister- Scholl-Gymnasium in Pulheim.

"Deswegen freuen wir uns jetzt drauf, hier eine Schule entwickeln zu können, wo wir von Anfang an ein gemeinsames Inklusionsverständnis haben und eben nicht davon sprechen: Da gibt's behinderte Kinder und normale Kinder. Sondern wo wir - so gut das geht - es gibt ja immer noch die Unterscheidung der Kinder in "Förderkinder", die ein Etikett bekommen und solche, die keins haben. Und dann gibt’s ja noch die ganz schlimmen Wörter, die wir uns von Anfang an verboten haben: die U-Boot-Kinder, von denen man vermutet, dass da irgendwie was im Busche ist, die aber noch kein Etikett von der Grundschule haben."

Ein eigenes didaktisches Konzept

Neu für das Kollegium der Heliosschule ist nicht Inklusion - echter gemeinsamer Unterricht - sondern der Status Universitätsschule. Hier sollen angehende Lehrkräfte lernen, wie es geht, heterogene Gruppen zu unterrichten. Dass eine inklusiv arbeitende Schule ein anderes didaktisches Konzept braucht als die Regelschule, ist die Gründungsidee. Es gelten dieselben Bedingungen wie an allen Kölner Sekundarschulen: 27 Kinder pro Lerngruppe, darunter je drei mit anerkanntem sonderpädagogischen Förderbedarf. Niessen und sein Team wollen eine reformorientierte Schule. Klassenübergreifendes Arbeiten im Team, Lernformate, die allen Kindern mehr Freiräume bieten - vor allem aber denen, die es nicht schaffen, 45 Minuten lang still zu sitzen.

"So wie Schule traditionell strukturiert ist mit einem klaren Zeitkorsett, mit unfassbar viele Vorgaben, die die Kinder einfach zu erfüllen haben. Die können sich nicht aussuchen, wann sie morgens anfangen, mit welchem Fach sie anfangen, mit welchen Menschen sie sechs Jahre in einer Klassengemeinschaft verbringen. Das ist ja alles gesetzt. Und ich glaube ein Teil der Kritik an der Inklusion bezieht sich darauf, dass es natürlich Kinder gibt, die in diesen engen Vorgaben nicht funktionieren können. Da muss man sich dann immer fragen: Wer muss sich denn jetzt ändern? Müssen sich diese Kinder geändert werden, oder muss eben auch Schule, dieses gerade so beschriebene System - muss es nicht auch geändert werden?"

Diese Änderungen aber brauchen mehr Zeit als viele gehofft haben.

Ein Blick zurück - in das Jahr der Behinderten-Rechtskonvention 2009. Deutschland hatte sich eben verpflichtet, den Weg zu einer Schule für alle Kinder zu gehen. Luzie von Kirschbaum war damals noch Grundschulkind - das erste im Rollstuhl an ihrer Regelschulgrundschule im Stadtteil.

"Und dann haben die extra hier unten eine Rampe hierhin gebaut."

Die Regelschule für ein körperbehindertes Kind wurde damals noch als zu große Herausforderung von einigen Schulen angesehen. In der Fröscheklasse selbst dagegen ging Inklusion blitzschnell.

"Sie mussten es auch erst lernen, aber dann haben sie es schon verstanden, okay hier ist jemand, der kann nicht so gut laufen, ich muss ein bisschen Rücksicht nehmen. Und ich find es auch sehr schön, dass die Kinder mir manchmal helfen, mir die Tür aufhalten und wenn ich hingefallen bin, dann kommen auch direkt immer alle Kinder angerannt und fragen, Lucie was ist los, hast du dir wehgetan?".

Kritik an der Inklusion wächst

Gegen diverse Schulgutachten und eine Schulbehörde, die noch nicht an Inklusion dachte, mussten Luzies Eltern den Besuch der Regelschule damals erstreiten, erinnert sich Christine von Kirschbaum, die Mutter. Ein Elternwahlrecht wie heute gab es noch nicht. Und auch keine Ressourcengleichheit zwischen Regelschule und "Sonderschule". Noch immer ärgert es die Mitgründerin des Kölner Elternvereins "Mittendrin e.V.", dass die Schule für körperbehinderte Kinder damals so viel mehr anbieten konnte als die Regelschule.

"Für mich hätte das bedeutet, die Lucie wird morgens um sieben abgeholt, nachmittags therapiert, versorgt, beschult um 16 Uhr wieder nach Hause gebracht, also für eine berufstätige Mutter ist das ein sehr attraktives Angebot. Nur ich wollte das nicht. Letztendlich ist ja die Idee nicht nur behinderte Kinder zu fördern, zu integrieren, sondern zu sagen: Da wo Vielfalt ist, ist auch ein besserer Unterricht und umso erfolgreicher ist auch die Bildung unserer Kinder."

Doch der Trend scheint in die andere Richtung zu gehen. Inklusionskritik ist weit verbreitet - während Förderschulen Rückendeckung bekommen. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen werden aktuell kleine Förderschulen wieder belebt, die eigentlich geschlossen werden sollten. Förderschulen für Sehbeeinträchtigte berichten von vermehrtem Zuspruch. Wegen der dort besseren Ausstattung ziehen Eltern sie der Regelschule vor. Andere wählen "vorsichtshalber" die Förderschule für ihr Kind, weil sie der Inklusion an Allgemeinschulen nicht vertrauen. Für die Professorin Conny Melzer dagegen, steht der gesetzliche Auftrag Richtung einer inklusiver Schule für alle Kinder fest.

Inklusion an Regelschulen nicht zum Nulltarif

"Aber: Ich glaube, dass es nicht damit getan ist, einfach zu sagen, wir machen jetzt keine Förderschulen mehr. Sondern ich glaube, wir müssen anders denken: So wie wir es bis jetzt hatten, brauchen wir es nicht unbedingt. Wir brauchen kein Doppelsystem. Wir brauchen aber ein inklusives System, was allerdings auch sonderpädagogische Angebote hat - aber in einem System, nicht in einem Doppelsystem. Mit sonderpädagogischer Kompetenz."

Zurzeit noch haben Eltern das Recht selbst zu entscheiden und somit das Recht auf das Parallelsystem Förderschule und inklusive Regelschule. Die Debatte pro und contra Inklusion beziehungsweise Förderschule ist nicht zuletzt auch ein Streit um die knappen Bildungsbudgets in den Ländern. Allgemeine Schulen schlagen zurecht Alarm, wenn Inklusion von ihnen zum Nulltarif erwartet wird und fordern dieselbe Ressourcenausstattung, wie sie in der Förderschule gilt. Die wiederum fürchtet um ihren Fortbestand, wenn Regelschulen Sonderpädagogen für inklusiven Unterricht abwerben. Der akute Lehrermangel spitzt das Thema einmal mehr zu, sagt Schulleiter Andreas Niessen:.

"Also es ist auch schon eine Ressourcenfrage. Da darf man sich nichts in die Tasche lügen. Aber das aufzubrechen, da gibt so viel Lobbyismus und so viel verkrustete Strukturen, ich bin da nicht sehr optimistisch, dass wir das bald schaffen."