"Die Proben werden hier gelagert. Da passen 370 Proben rein."

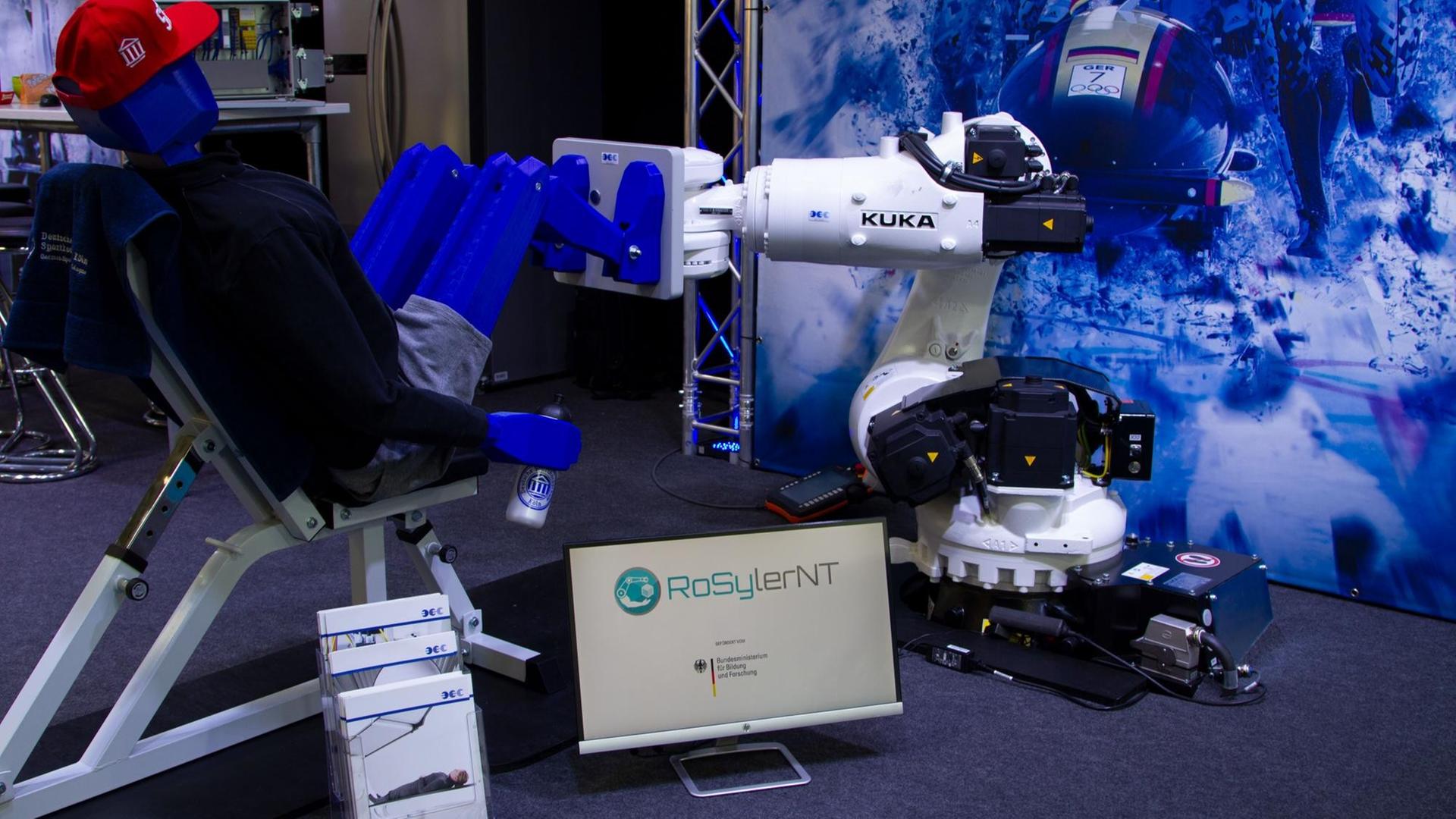

Ein Labor am Forschungszentrum DESY in Hamburg. Alke Meents steht vor einer Art Topf, in dem kleine Küvetten lagern, gefüllt mit kristallisierten Virusproteinen. Dann zeigt der Physiker auf einen orangefarbenen Roboterarm.

"Der Roboter greift die Probe vollautomatisch. Der Probenwechsel dauert ungefähr 20 Sekunden."

Schnell und präzise platziert der Roboter die Proben in einer Apparatur, die die Proteinkristalle mit Röntgenlicht durchleuchtet. Pro Tag sind nahezu 500 Messungen möglich – ohne Roboterhilfe wären es viel weniger. Das Beispiel zeigt: In der Forschung haben Roboter längst Einzug gehalten. Doch das Exemplar, das Andrew Cooper nun konstruiert hat, geht einen Schritt weiter.

Eigenentwicklung für zuverlässiges Arbeiten

"Wir nennen das einen Roboterwissenschaftler. Ein Roboter, der selbstständig im Labor Experimente macht."

Drei Jahre ist es her, da dachte sich Cooper, Professor an der Universität Liverpool, dass der Alltag in einem Chemielabor eine eher stupide Angelegenheit ist: Stoffe abwägen, Reagenzgläser befüllen, Reaktionen beobachten. Eine Maschine, die das dem Menschen abnimmt, gab es damals nicht zu kaufen. Also machte sich Coopers Team kurzerhand an die Arbeit und entwickelte selbst eine.

"Wir nahmen den Greifarm eines kommerziellen Industrieroboters. Allerdings war er zu kurz, um über den Labortisch zu greifen, deshalb mussten wir ihn verlängern. Doch die Hauptarbeit war, eine zuverlässige Steuerungssoftware zu entwickeln. Schließlich soll so ein Roboter tagelang Experimente machen, ohne dabei auszufallen."

Die Maschine trifft eigenständige Entscheidungen

Dazu statteten die Fachleute das Gerät mit Laserscanner, Berührungssensoren und Spezialgreifern aus. Damit kann der fahrbare Laborassistent autonom navigieren und mit Reagenzgläsern hantieren, bis auf den Zehntelmillimeter genau. Und:

"Wir haben dem Roboter ein Gehirn verpasst. Dadurch befolgt er nicht nur stur eine Reihe von Anweisungen. Sondern er entscheidet selber, was als Nächstes zu tun ist."

Cooper und Co. programmierten ihre Maschine mit einer KI, einem selbstlernenden Algorithmus. Das versetzt sie in die Lage, Zwischenergebnisse auszuwerten und Folgeexperimente zu planen.

Die Nagelprobe: Suche nach einem Katalysator

Um zu sehen, was der Roboter-Wissenschaftler draufhat, setzten ihm die Fachleute eine anspruchsvolle Aufgabe vor: Der Roboter sollte einen Katalysator finden, der mit Hilfe von Sonnenlicht Wasserstoff produziert.

"Wir gaben dem Roboter einen Satz Chemikalien und ein paar Kandidaten mit einer bestimmten katalytischen Aktivität. Der Roboter sollte versuchen, diese Kandidaten zu optimieren. Acht Tage war er beschäftigt und führte 698 Experimente aus. Am Ende fand er einen Katalysator, bei dem die Ausbeute an Wasserstoff sechsmal höher war als bei den Kandidaten, mit denen wir begonnen hatten."

Kein einziges Mal habe der Roboter dabei ein Reagenzglas zerbrochen, freut sich Andrew Cooper. Nahezu rund um die Uhr kann der automatische Chemiker im Labor schuften. Er braucht lediglich eine Pause von zweieinhalb Stunden, um seine Batterie aufzuladen. Einsatzfelder sieht Andy Cooper vor allem dort, wo es gefährlich wird – beim Hantieren mit giftigen Chemikalien, infektiösen Keimen oder radioaktivem Material.

Der Roboter soll keine Arbeitskräfte ersetzen

"Das System steht kurz vor der Anwendungsreife. Eine Sache, die wir noch tun müssen, ist, eine benutzerfreundlichere Bedienungssoftware zu schreiben. Dafür haben wir eine Spin-off-Firma gegründet. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten anderthalb Jahren ein Produkt auf den Markt bringen können."

Bleibt eine Frage: Könnte so ein forschender Roboter nicht dafür sorgen, dass künftig manch ein Arbeitsplatz in den Labors wegrationalisiert wird?

"Das würde ich nicht so sehen. Es sind immer noch die Menschen, die die Ideen haben und die Forschungsstrategien festlegen. Das kann der Roboter nicht. Deshalb glaube ich nicht, dass er Arbeitskräfte ersetzt. Stattdessen wird er dafür sorgen, dass die Leute mehr Muße zum kreativen Nachdenken haben und weniger Zeit mit dem Wägen und Dosieren von Chemikalien verbringen müssen."