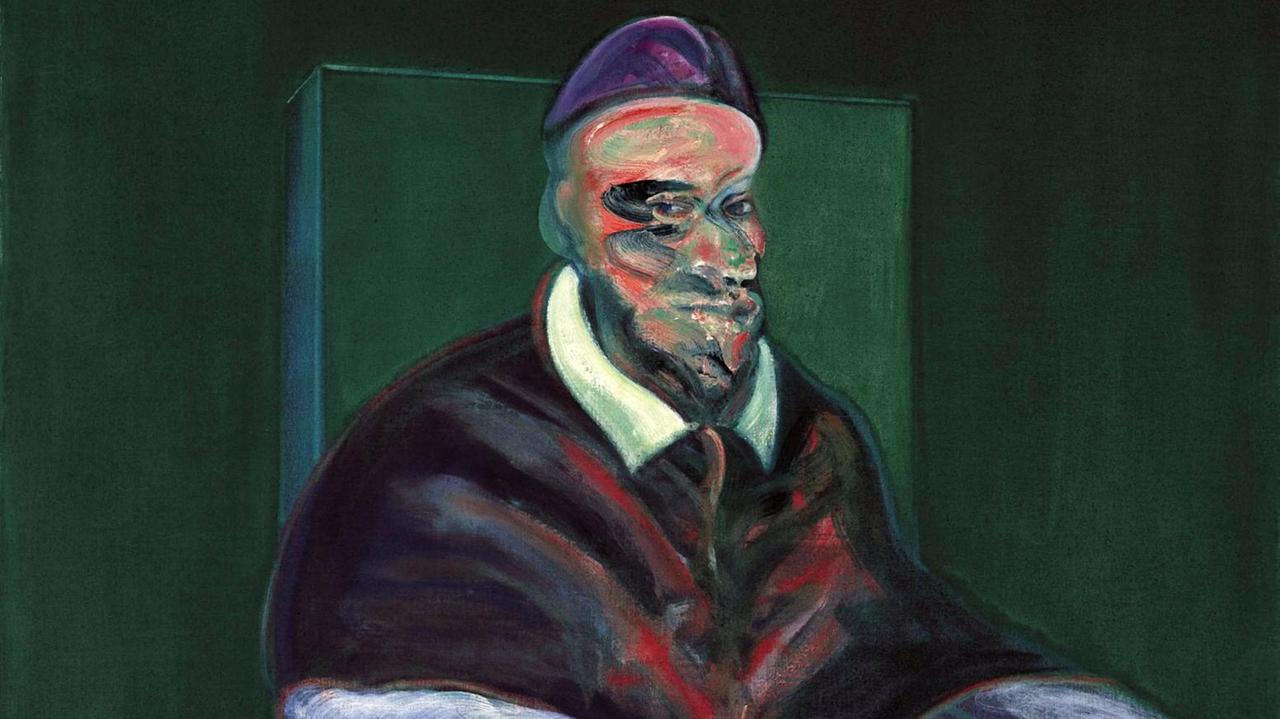

Der Mann wirkt wie eingesperrt in einem käfigartigen Gestänge aus hartem, grellem Gelb. Er sitzt da in einem hohen Lehnstuhl. Seine Hände umkrampfen die Armlehnen. Das Gesicht ist kaum zu erkennen – sein Mund ist zu einem Schrei weit geöffnet. Gekleidet ist der Mann mit einer kleinen, dunkelvioletten Kappe und einem dunkelvioletten Schultermantel, der bis zu den Ellbogen reicht und vorn geknöpft ist. Darunter ein weißes, über die Knie fallendes Gewand.

Es ist die traditionelle Kleidung der Päpste bei Audienzen – lediglich die Farbe von Kappe und Schultermantel hat Bacon vom päpstlichen Rot ins Dunkelviolett verändert.

"Das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun"

Das Bild stammt aus dem Jahr 1953. Es ist eins seiner bekanntesten Werke, eins aus einer ganzen Serie von Papstbildern, in der sich Francis Bacon über einen Zeitraum von vierzehn Jahren immer wieder mit dem Papstporträt von Diego Velázquez auseinandersetzt. 1650 hat der spanische Barockmaler das Bild geschaffen. In einem Gespräch mit dem Kunstkritiker David Sylvester erklärt Bacon, warum es gerade dieses Bild ist:

"Das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun. Weil ich glaube, dass dies eines der größten Porträts ist, die je gemacht worden sind, und ich davon geradezu besessen war. Ich kaufte jedes Buch, das die Abbildung dieses Papstes von Velázquez enthält, weil es mich einfach verfolgt und alle Arten von Gefühlen in mir freilegt."

Schmutzig schlierige Streifen sind über das ganze Bild gezogen – einem Schleier von trüber Transparenz gleich. Als wollte er das Freigelegte zugleich den Blicken der Welt entziehen.

Am 28. Oktober 1909 kommt Francis Bacon als zweiter Sohn englischer Eltern im irischen Dublin zur Welt. Sein Vater, ein ehemaliger Militäroffizier, ist Züchter und Trainer von Rennpferden. Mehrfach wechselt die Familie in seiner Jugend zwischen Dublin und London hin und her. Wegen der vielen Ortswechsel und der 1914 ausbrechenden Kriegswirren besucht Bacon nur unregelmäßig die Schule:

"Ich arbeitete einfach nur auf der Farm meines Vaters in der Nähe von Dublin. Als Kind habe ich fast nichts gelesen. Was Bilder betrifft – ich wusste kaum, dass es so etwas überhaupt gab."

Als sein autoritärer und zudem gewalttätiger Vater die homosexuellen Neigungen seines Sohnes entdeckt, wirft er ihn aus dem Haus. Ein enger Freund des Malers – der Kunsthistoriker und Schriftsteller Michael Peppiatt – hält in seiner Bacon-Biographie "Anatomie eines Rätsels" fest:

"Von seiner eigenen Familie als Außenseiter gebrandmarkt, sollte die extreme Demütigung ihren Ausdruck in einem gleichermaßen heftigen Zorn finden, der ihm den Mut gab, gegen die Welt seines Vaters zu rebellieren. Und einen Schock zu verursachen, der so groß und nachhaltig war wie der Schmerz, den er selbst erlebt hatte."

"Der Papst hat eine einzigartige Stellung"

Es ist der Zorn gegen die Welt des Vaters und zugleich der Zorn gegen eine Welt, deren Ordnung auf den Fundamenten des christlichen Abendlands errichtet und jahrhundertelang nicht zuletzt durch die Autorität von Kirche und Papst repräsentiert worden war. Francis Bacon im Gespräch mit David Sylvester:

"Der Papst hat eine einzigartige Stellung, indem er Papst ist, und deshalb ist es wie in gewissen großen Tragödien. Ich habe bis jetzt kein anderes Thema gefunden, das in gleicher Weise dazu dienen könnte, bestimmte Bereiche menschlichen Fühlens und Verhaltens zu umschließen, dass daraus dieses 'Gerüst' – ich weiß keine bessere Formulierung – geworden ist, an dem man jede Art von Gefühl zeigen kann."

Eingeschlossen in diesem Gerüst und festgebannt auf seinem päpstlichen Zeremonienstuhl, den Rücken gepresst an die mit Gold eingefasste Rückenlehne, die Finger gekrallt in die Armstützen – hat sich mit einem Mal dieser entsetzliche Schrei aus seinem Mund Bahn gebrochen.

Ein Schock war es für die Betrachter damals, schockierend, verstörend ist das Bild bis heute. In seinem Aufsatz "Bacons Schrei" schreibt der Kunsthistoriker Armin Zweite:

"Der Heilige Vater öffnet den Mund, um zu schreien – ein Akt der Entwürdigung, der durchaus Unbehagen evoziert."

Hineingeboren in ein Jahrhundert, das zwei maßlose Kriege erlebt, kennt Bacon das Grauen angesichts von Gewalt, Tod und Zerstörung. Fünf Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs beginnt seine Auseinandersetzung mit dem Papstporträt von Velázquez, beginnt seine schockierend aggressive Demaskierung von Amtswürde und Macht:

"Man muss zu weit gehen, um überhaupt irgendwo hinzukommen."

Der Schrei als essentieller Moment der Wahrheit

Lautet die oft wiederholte Überzeugung des Künstlers. In seiner Bacon-Biographie unterstreicht Michael Peppiatt:

"Für Bacon, dessen Talent es war, immer auf dem kürzesten Weg zum Wesentlichen vorzudringen, war der Schrei der essentielle Moment der Wahrheit. Jener Augenblick, in dem die menschliche Natur vollkommen nackt und frei von zivilisatorischen Einschränkungen wahrgenommen werden konnte."

Seltsam schamlos, geradezu obszön wirkt der in seinem Schrei weit aufgerissene Mund. Ein tiefschwarzer Schlund, umzäunt von zwei Reihen harter, glatter Zähne. Etwas Rohes, Animalisches scheint ihm zugleich zu entströmen und etwas Wildes, Barbarisches hinter dem schmutzig trüben Schleier zu lauern, der über dem ganzen Bild liegt.

Dazu führt der Künstler aus:

"Ich versuche, Bilder zu machen, die so genau wie möglich meinem Nervensystem entnommen sind. Wir leben fast ständig hinter Schutzschirmen – eine abgeschirmte Existenz. Ich denke manchmal, wenn Leute sagen, mein Werk wirke gewalttätig, könnte es mir vielleicht gelungen sein, ab und zu einen oder zwei der Schleier oder Schutzschirme wegzunehmen."

Darum geht es – den Augenblick zu fassen, in dem sich schlagartig enthüllt, was durch Zivilisation und Kultur, was durch Tradition, Sitte und Moral zugleich verdeckt, verdrängt und unter Verschluss gehalten wird.

In seinem Papstporträt ist es der Augenblick des Schreis, der sich mit plötzlicher Gewalt entlädt. Es ist ein urwüchsiger, wilder Schrei, dem eines Tieres gleich. Ist doch der Schrei – diese "Erzitterung des animalisch Lebendigen", wie es bei dem Philosophen Friedrich Hegel heißt – Menschen und Tieren gemeinsam. Hegel schreibt:

"Tiere bringen es in der Äußerung ihrer Empfindungen nicht weiter als bis zur unartikulierten Stimme, bis zum Schrei, und manche Tiere gelangen auch nur in der höchsten Not zu dieser Äußerung ihrer Innerlichkeit."

Er steigt auf, unaufhaltsam – der Schrei. Vom Zwerchfell unter dem dunkelvioletten Schultermantel, weiter hinauf durch die von einem weißen Kragen eng umschlossene Kehle. Bis er schließlich hervorbricht, den ganzen Raum füllt und nur noch dieser Schrei existiert.

Von dem irischen Schriftsteller Samuel Beckett stammt eine Theaterszene aus den 1960er-Jahren mit dem Titel "Breath" – "Atem". Auf einer schwach beleuchteten Bühne hört man nichts als einen Schrei, ein Einatmen, gefolgt von fünf Sekunden Stille. Dann ein Ausatmen, abermals einen Schrei und wieder Stille. Becketts lakonischer Kommentar zu seinem Stück lautet:

"Man tritt ein, man schreit, und das ist das Leben. Man schreit, man tritt hinaus, und das ist der Tod!"

"Ein tieferes Gefühl für die Wirklichkeit"

So die allerkürzeste Formel, auf die der Schriftsteller die conditio des Menschen bringt. Abstrahiert von allem, was zwischen diesen beiden Schreien im tatsächlichen Verlauf des menschlichen Daseins geschieht.

Auch Bacon abstrahiert. Das Wort stammt ab vom lateinischen Verb "abstrahere" mit der Bedeutung: wegziehen, fortreißen, abtrennen. In seinem Bild "Innozenz X. nach Velázquez" zieht er die Aufmerksamkeit weg von diesem einen Papst. Er reißt ihn fort aus seiner Zeit und seinen historischen Bezügen und trennt ihn ab von jeder persönlichen Geschichte. Im Gespräch mit dem Kunstkritiker David Sylvester erklärt Bacon seine Vorgehensweise:

"Man will als Künstler zu einem tieferen Gefühl für die Wirklichkeit des Bildes führen, wo man versucht, eine Konstruktion zu finden, durch die das Wesentliche roh und lebendig eingefangen wird."

Vielleicht deswegen das käfigartige Gestänge aus kaltem Gelb, in das die Gestalt des Papstes eingesperrt ist. Eingesperrt und abgetrennt von allem. Geht es um etwas Tieferes noch als um menschliche Einsamkeit inmitten von Amtswürde und Macht? Vielleicht um jene untergründige "Erzitterung des animalisch Lebendigen"? – Ein Mann, eingesperrt und entblößt gleichsam bis ins Mark.

"Es ist allein der Schrei, der zählt." (Bacon)

1954 werden auf der Biennale in Venedig im Britischen Pavillon Bilder von Francis Bacon ausgestellt. Er reist nach Italien, meidet aber Venedig und die Biennale. Stattdessen verbringt er einige Zeit in Rom.

Dort hängt im Palazzo Doria-Pamphilj ein Bild von Velázquez – und zwar das von ihm so bewunderte Porträt Innozenz des Zehnten. Die Familie Pamphilj war ein aus Umbrien stammendes, eng mit der römischen Kurie verbundenes Adelsgeschlecht. Aus der Familie Pamphilj ging auch Papst Innozenz X. hervor. Ihn porträtierte der spanische Maler bei seiner zweiten Italienreise 1650.

Bacon jedoch verlässt Rom nach ein paar Wochen, ohne sich das Bild angeschaut zu haben:

"Nein, ich habe es nicht gesehen. Nein. Allerdings muss ich hinzufügen, dass ich damals in einem außerordentlich unglücklichen Gemütszustand war. Obwohl ich Kirchen hasse, habe ich die meiste Zeit im Petersdom zugebracht. Ich kann mir aber vorstellen, dass noch etwas anderes im Spiel war, die Angst nämlich vor der Wirklichkeit von Velázquez' Malerei, die Angst diesem herrlichen Gemälde zu begegnen."

"Die Macht der Institution"

Nur wenige Sitzungen soll Diego Velázquez gebraucht haben, um das Bildnis des 75-jährigen Innozenz X. zu malen. Das Porträt zeigt ihn als den Respekt erheischenden Inhaber des Heiligen Stuhls und zugleich als einen durch und durch illusionslosen Realisten. "Troppo vero" – "Allzu wahr" soll Innozenz X. kommentiert haben, als er das Bild zum ersten Mal sah.

Bekannt für seine Unnachgiebigkeit und Unbestechlichkeit, gefürchtet für seine Wutausbrüche, stellt Velázquez ihn als einen Mann dar, dessen durchdringend scharfer wie zutiefst misstrauischer Blick alles zu durchschauen scheint. Als einen Mann, der nur zu gut über das Machtgefüge der römischen Kirche Bescheid weiß, in das er unverrückbar eingepasst ist. In seiner Velázquez-Monographie erläutert der Kunsthistoriker Martin Warnke:

"Vor und um die Person stand die Macht der Institution. Sie war vertreten durch den Sessel, durch das dunkelrote Käppchen, durch den ebenso tiefroten Schulterumhang, unter dem das weiße Kleid hervorströmt. Der schräg ins Bild gestellte Sessel vor dem hoheitlichen Vorhang, der den Raum abschirmt: das ist der stabile Rahmen, in den die Person des Papstes hineingesetzt werden konnte."

In einen solchen Rahmen setzt auch Francis Bacon die Person des Papstes. In einen Rahmen, der es beiden Malern erlaubt, innerhalb dieses 'Gerüsts', wie Bacon es nennt, mehr als ein bloßes Abbild des Wirklichen zu zeigen. In seinem Gespräch mit David Sylvester erklärt der Künstler:

"Kunst besteht immer darin, das sogenannte Faktische, das, was wir über unsere Existenz wissen, in einem neuen Licht erscheinen zu lassen. Ideen hüllen sich immer in die Schleier der äußeren Erscheinung. Wirklich gute Künstler reißen diese Schleier herunter."

Bei Velázquez durchstößt der messerscharfe, unbestechliche Blick des Papstes den äußerlichen Glanz von Amtswürde und Kirchenmacht. Bei Bacon legen die schmutzig schlierigen Farbstreifen über der Bildoberfläche eine schockierend andere Wahrheit jenseits von Amtswürde und Kirchenmacht bloß.

"So direkt und unverfälscht wie nur möglich"

Sie findet ihren Ausdruck in dem unartikulierten Schrei. Er bricht hervor, wenn alle Sprache versagt und aller Sinn ausfällt. Er verschafft sich Raum, wenn der Mensch aus seiner sprachlich artikulierten Existenz gerissen und in ein sprachloses Grauen gestürzt wird:

"Ich wollte immer das, was ich zu sagen habe, so direkt und unverfälscht wie nur möglich herausbringen, und vielleicht fühlen die Leute, wenn etwas sie direkt betrifft, dass das schrecklich ist."

Drei Jahrhunderte liegen zwischen Diego Velázquez, dem spanischen Hofmaler aus dem Barock, und Francis Bacon, dem irischen Autodidakten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der nie eine Akademie besucht hat.

"Ich halte das Leben für bedeutungslos"

Im 19. Jahrhundert hatte Friedrich Nietzsche das Wort vom "Tod Gottes" geprägt, im 20. Jahrhundert spricht Albert Camus baconvon der "Absurdität" menschlicher Existenz, nachdem Religion und Glauben ihre Sinnstiftungshoheit längst verloren haben. Francis Bacon:

"Solche Möglichkeiten der Religion stehen dem Menschen heutzutage nicht mehr offen. Ich halte das Leben für bedeutungslos. Wir werden geboren, und wir sterben, und dazwischen geben wir dieser ziellosen Existenz eine Bedeutung. Ich glaube, dass der Mensch heute einsieht, dass er ein Zufall ist, ein völlig zweckloses Geschöpf, dass er sein Spiel grundlos zu Ende spielen muss."

Ein ähnlicher Gedanke findet sich bei Samuel Beckett. "Endspiel" hat er sein bekanntes Theaterstück aus dem Jahr 1956 benannt. Darin heißt es gleich zu Anfang:

"Ende, es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende. Ein Körnchen kommt zum anderen, eins nach dem anderen, und eines Tages, plötzlich, ist es ein Haufen, ein kleiner Haufen, der unmögliche Haufen."

Vielleicht hat sich sein Mund auch deshalb zu diesem Schrei geöffnet. Zu einem Schrei angesichts dieses grundlosen Spiels, wenn nichts bleibt als die von Sinnlosigkeit heimgesuchte menschliche Existenz. Wenn nichts bleibt als das abgrundtiefe, schwarze Nichts seines aufgerissenen Mundes.

Becketts Stück schließt mit den Worten:

"Es kann zu Ende gehen. Altes, von jeher verlorenes Endspiel, Schluss damit."

In den 1960er-Jahren ist es mit den Papstbildern vorbei. Die rund anderthalb Jahrzehnte währende Besessenheit Bacons findet ein Ende. Damit auch sein Zorn und sein Kampf, der sich nicht gegen Velázquez und sein Bild richtet, sondern gegen eine Weltordnung, deren Autorität und Macht er in der Gestalt des Papstes verkörpert sieht. 1965 entsteht das letzte Werk, in dem er sich mit dem Porträt von Innozenz X. auseinandersetzt.

"Ich wollte immer das Lächeln malen"

Einige Jahre danach blickt der Künstler noch einmal zurück auf seine Papstserie. Abermals geht es um den Schrei des Papstes, um seinen weit aufgerissenen Mund. Am Ende des Gesprächs gibt Francis Bacon dem Ganzen jedoch eine überraschende Wendung:

"Ich mag das Glitzern und die Farbe, die aus dem Mund kommt, und ich habe immer irgendwie gehofft, den Mund so malen zu können, wie Monet einen Sonnenuntergang gemalt hat. Als ich den Papst schreien ließ, wollte ich es nicht in der Art, wie ich es schließlich machte. Ich wollte, dass der Mund aussehen sollte wie ein Sonnenuntergang und nicht wie ein schreiender Papst. Nicht die schwarze Höhle."

Auf die abschließende Frage, ob es für ihn als Künstler denn überhaupt vorstellbar gewesen wäre, einen Mund zu malen, der nicht schreit, gibt Bacon zur Antwort:

"Ja, möglich. Ich wollte immer das Lächeln malen, aber es ist mir niemals gelungen."