Im Juli hat Franziska Englert ihre Doktorarbeit in Regionalstudien Lateinamerika eingereicht, in der sie untersucht hat, wie Fernsehserien zum Friedensprozess in Kolumbien beitragen. Ein halbes Jahr vorher, im Januar, sind sie und ihr Mann Eltern geworden. Eine Herausforderung: Noch im Wochenbett überarbeitete Franziska Englert die letzten Kapitel ihrer Dissertation, während ihr Mann sich auf sein zweites juristisches Staatsexamen vorbereitete.

„Wir haben wirklich zwischen den Windeln und den Spucktüchern bei jeder freien Gelegenheit die Laptops aufgeklappt und die Gesetzbücher. Zwischendurch musste dann immer mal einer mit dem Kind spazieren gehen, wenn der andere gesagt hat: Jetzt muss mich aber echt mal eine halbe Stunde richtig, richtig konzentrieren, ohne dass ich zwischendurch zum Bäuerchen machen eine Pause machen muss. Aber es hat alles funktioniert und war eine superschöne und spannende Zeit. Wir hatten allerdings auch ein recht pflegeleichtes Kind, das muss man vielleicht dazu sagen.“

Hochschulkarrieren sind wenig planbar

Franziska Englert hat ihre Doktorarbeit über ein dreijähriges Stipendium finanziert – möglich war das nur, weil sie über ihren Mann familienversichert ist. Mit dem ersten Kind warten, bis sie irgendwann eine feste Stelle hat, wollte sie nicht. Denn eine Karriere in der Wissenschaft sei kaum planbar, sagt sie:

„Man muss ein Thema haben, was irgendwie gerade ‚in‘ ist. Man muss ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, damit man eben weiß: Langfristig läuft es auf eine Professur hinaus. Und wenn man eben diesen Schritt nicht schafft und man hat aber auf das Pferd Wissenschaft gesetzt und hat deswegen den Kinderwunsch so weit nach hinten geschoben, dann steht man mit Ende 30, Anfang 40, eventuell ohne Professur und ohne Familie da.“

Dieses Risiko habe sie nicht eingehen wollen, sagt die Doktorandin. Auch Jan-Lucas Schanze ist dieses Jahr Vater geworden, während er sich noch auf die Verteidigung seiner Doktorarbeit in Sozialwissenschaften vorbereitete. Um seine Tochter kümmert sich zunächst vor allem seine Frau. Die habe einen unbefristeten Vertrag in der freien Wirtschaft, sagt der 30-Jährige – er selbst müsse sich noch bewähren, wenn er in der Wissenschaft bleiben wolle.

„Es ist schon so, dass die Wissenschaft jetzt ja auch kein Arbeitsfeld ist, wo man einfach mal so hingeht und seine Stunden arbeitet und dann nach Hause geht, sondern es ist schon auch was, wo Leidenschaft hintersteckt. Und dann ist es nicht so einfach zu sagen, ich bin jetzt mal ein paar Monate weg oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr weg.“

Viele Wissenschaftlerinnen bleiben kinderlos

Jan-Lucas Schanze glaubt, dass Frauen deswegen mehr Mut brauchen, um in der Promotionszeit Eltern zu werden. Tatsächlich haben genauso viele männliche wie weibliche Promovierende schon Kinder: jeweils 17 Prozent. Aber die Situation von weiblichen Doktorandinnen sei doch oft eine andere, erklärt Antje Wegner vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung:

„Es spielt zum Beispiel eine Rolle, dass Wissenschaftler häufiger als Wissenschaftlerinnen PartnerInnen haben, die nicht erwerbstätig sind. Wissenschaftlerinnen sind häufiger in Doppelkarrierepaaren tätig. Und was wir dann insbesondere beobachten in verschiedenen qualitativen Studien ist, dass, nachdem der Kinderwunsch realisiert ist, häufiger eine Re-Traditionalisierung eintritt.“

Das heißt: Wie auch in anderen Berufsgruppen übernehmen Frauen in der Wissenschaft in der Kinderbetreuung mehr Verantwortung als ihre männlichen Kollegen. Wissenschaftlerinnen bleibe deswegen weniger Zeit zum Netzwerken und Publizieren.

Das trägt zu einem Phänomen bei, das als „Leaky Pipeline“ bekannt ist, also als löchrige Pipeline: Bei Studierenden und Promovierenden ist das Geschlechterverhältnis an den Hochschulen noch relativ ausgeglichen, danach gehen immer mehr Frauen der Wissenschaft verloren. Wer bleibt, gibt womöglich den Kinderwunsch auf: Dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs zufolge ist zu vermuten, dass bei den Wissenschaftlerinnen ein hoher Anteil kinderlos bleibt.

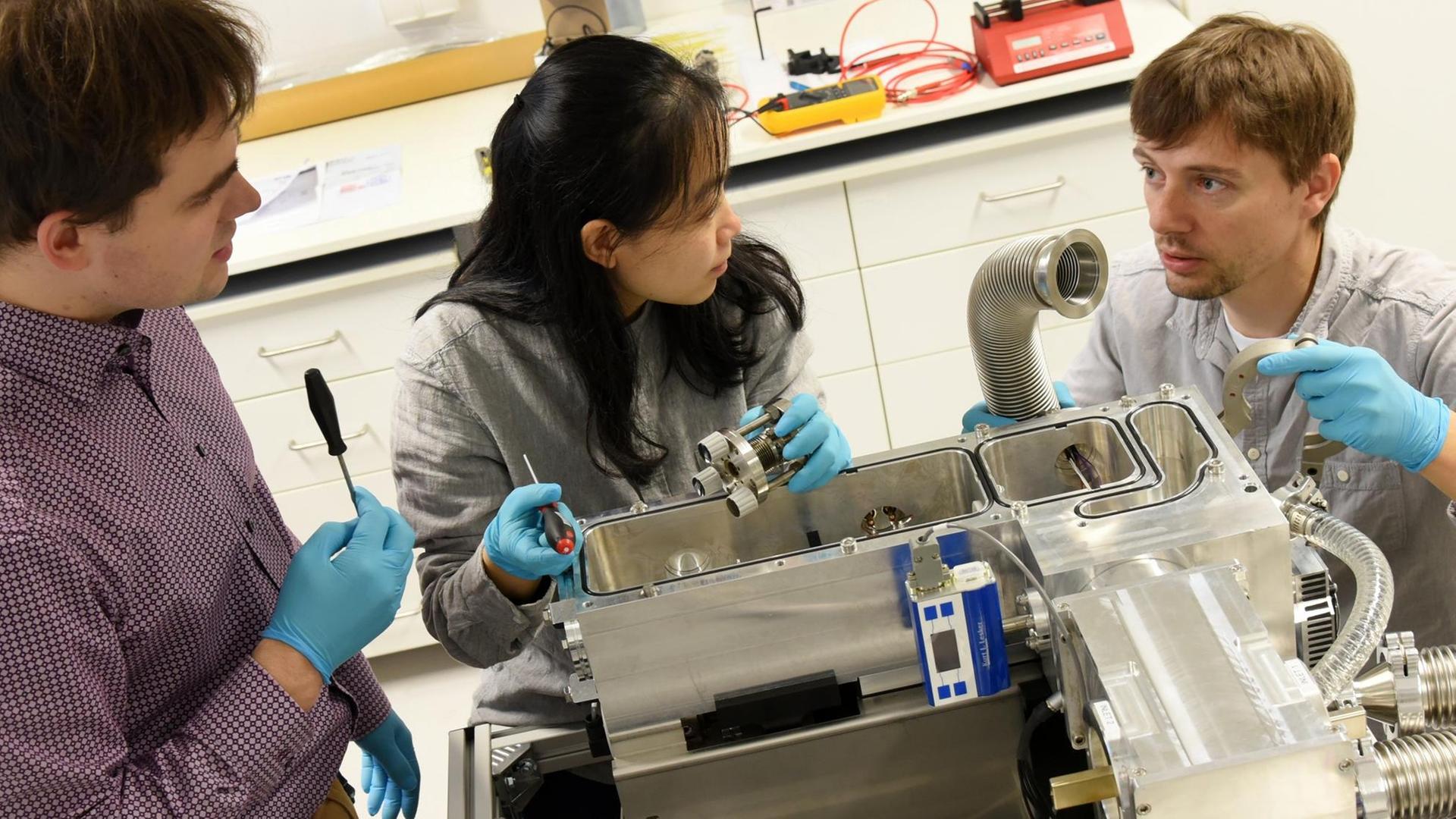

Ständige Befristungen sind nur ein Hindernis bei der Familienplanung. Weibliche Promovierende bekommen auch häufiger Teilzeitverträge – auch weil der Frauenanteil in den Ingenieurswissenschaften, wo es oft Vollzeitpromotionsstellen gibt, relativ gering ist. In den Geisteswissenschaften, wo es mehr Teilzeitstellen gibt, sind die Frauen hingegen in der Mehrheit.

Karriere in der Wissenschaft wenig attraktiv

In einer besseren Situation ist Sabine Mokry, die zu chinesischer Außenpolitik forscht und für ihre Promotion ein Vollzeitstipendium bezieht. Als ihre Frau die gemeinsame Tochter zur Welt brachte, wurde das Stipendium um ein Jahr verlängert. Mit einer halben Uni-Stelle hätte sie sich nicht vorstellen können, Mutter zu werden, sagt Sabine Mokry:

„Die 50-Prozent-Stelle kann man nicht reduzieren, wenn man sich und sein Kind irgendwie halbwegs ernähren möchte. Aber gleichzeitig kann man auch nicht 40 Stunden arbeiten und Kinder haben. Das heißt, die Zeit muss aus der Promotionszeit kommen, und mit weniger als 20 Stunden kann man aber auch eigentlich nicht promovieren. Oder es dauert halt sehr, sehr lang.“

Viele Frauen entscheiden sich deswegen, die Wissenschaft zu verlassen. Ihre Studien zeigten schon jetzt, dass Wissenschaft als Karriereoption künftig nicht mehr so attraktiv erscheinen könnte, sagt Hochschulforscherin Antje Wegner:

„Wenn wir die Befragten in unseren Studien anschauen, äußern sie oftmals, dass zum Beispiel Karriereoptionen außerhalb der Wissenschaft, aber in Forschung und Entwicklung, durchaus als attraktiver wahrgenommen werden können. Und darin sehe ich auch ein gewisses Risiko oder den Verlust eines Potenzials, der vielleicht doch gerade in den weiblichen Wissenschaftlerinnen und Promovierenden besteht.“

Viele Hochschulen bemühen sich schon jetzt, die Vereinbarkeit zu verbessern, zum Beispiel indem sie Kinderbetreuung auf dem Campus anbieten. Einen pragmatischen Lösungsansatz verfolgt auch die Christiane-Nüsslein-Volhard-Stiftung, die weiblichen Promovierenden Geld für Haushaltshilfe und Kinderbetreuung zahlt: monatlich 400 Euro für in der Regel ein Jahr, allerdings nur für Dissertationen in Medizin und Naturwissenschaften.

Neue Leistungskriterien könnten helfen

Hochschulforscherin Antje Wegner schlägt außerdem vor, die Leistungskriterien in der Wissenschaft zu überdenken. Bewerbungsverfahren orientieren sich oft an Kennziffern wie der Anzahl der Publikationen oder der Höhe der eingeworbenen Drittmittel. In den vergangenen Jahren spielten Kriterien wie Diversität oder Chancengleichheit aber eine immer größere Rolle, sagt Wegner, und in Zukunft könnten auch Familienzeiten bei Auswahlentscheidungen berücksichtigt werden.

Die Lateinamerika-Forscherin Franziska Englert weiß noch nicht, ob sie in der Wissenschaft bleiben wird – obwohl sie glaubt, dass die Forschung genau ihr Ding ist. Sie beobachtet, dass viele Frauen aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis langfristig ins Wissenschaftsmanagement gewechselt sind, wo feste Verträge locken. Dort organisieren sie zum Beispiel wissenschaftliche Konferenzen – anstatt selbst auf ihnen zu sprechen.