Dank schriftlicher Berichte ist die Geschichte der Merowinger wie keine andere Dynastie der germanischen Völkerwanderungsreiche überliefert. Aus ihnen wissen wir, welche Macht die Königinnen der Merowinger besaßen. Das Archäologische Museum Frankfurt zeigt Schätze aus ihren Gräbern, die in Köln, Saint-Denis und Chelles gefunden wurden.

"Dann machten die Franken… Clodwig zu ihrem König; dieser nahm Balthild aus dem Stamm der Angelsachsen zur Gemahlin, eine schöne und vor allem geistreiche Frau."

Das Buch von der Geschichte der Franken, cap.43

"Balthilde wurde um 650 mit dem sechzehnjährigen König Clodwig II. vermählt. Sie schenkte ihm dann in rascher Folge auch drei Söhne. Um 657 starb ihr Mann Clodwig dann, und weil Bathildes ältester Sohn zu dieser Zeit noch nicht mündig war, also noch nicht regieren konnte, fungierte sie dann in dieser Zeit als Regentin."

Kirsti Stöckmann, Archäologin und Kuratorin, Archäologisches Museum Frankfurt am Main.

"Die Besonderheit der Merowingischen Königinnen besteht darin im Vergleich zu vorherigen und späteren Epochen, etwa der der Karolinger, dass sie eine außerordentlich bedeutende Stellung innehatten."

Prof.Egon Warmers, Direktor des Archäologischen Museums.

"Sie hatten einen eigenen Hofstaat, sie hatten eigene Beamte, die diesen Hofstaat verwalteten. Sie durften Besitz haben im Sinne von großen Schätzen, von Landgütern, Grundbesitz, Fiskalbesitz, von dem sie aus Steuern erheben konnten. Sie hatten das Recht zu urkunden und, diese Königinnen, auch im Gegensatz zu anderen Zeiten und Epochen, konnten im Falle einer Unmündigkeit ihrer Kinder, ihrer Söhne, die Regentschaft für sie übernehmen, wenn der König gestorben war."

Nicht nur die schriftlichen Quellen, auch archäologische Funde zeugen von Macht und Reichtum der Königinnen der Merowinger.

"Wir haben die Ausstellung so aufgebaut, dass jede der drei Königinnen und die Prinzessin aus dem Frankfurter Dom ein eigenes Kabinett bekommt, das räumlich abgegrenzt ist, um den Königinnen Raum zu geben, weil wir ja diese glückliche Konstellation aus historisch bekannter Person aus den Schriftquellen zusammen in der Kombination mit archäologischen Funden haben, und da dieses Thema dann durchaus so persönlich wird, haben wir uns überlegt, dass die Königinnen jede einen eigenen Raum für sich bekommen."

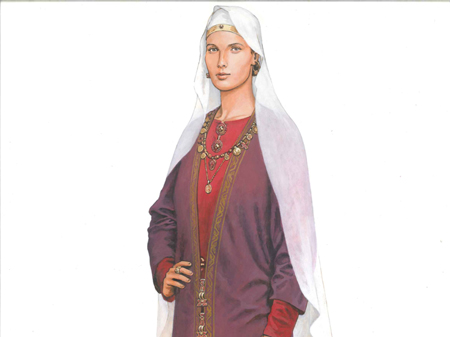

Lebensgroße Abbildungen zeigen, wie die Königinnen ausgesehen haben könnten.

Zum Beispiel Wisigarde, eine langobardische Prinzessin, die zu sehen ist in einem langen roten Gewand mit einem braunen Überwurf.

"Im Jahr 531 wurde sie mit dem merowingischen König Theudebert I. verlobt. Nach siebenjähriger Verlobungszeit heirateten die Beiden, weil Theudebert bereits eine andere Frau geehelicht hatte, eine Galloromanin namens Deoteria und erst nach siebenjähriger Verlobungszeit heiratete er auf Druck des Adels wahrscheinlich Wisigarde."

Die Preziosen, die die Ausstellungsmacher präsentieren, basieren auf einem sensationellen Fund, der 1959 unter dem Kölner Dom gemacht wurde: Zwar ist bis heute nicht zweifelsfrei bewiesen, dass es sich bei dem Grab um das der Wisigarde handelt, aber neuere Forschungen sprechen dafür.

"Ganz typisch und auch gleichzeitig kennzeichnend für Wisigardes hohen Stand ist diese Stirnbinde hier oben, die Vitta, aus Goldfäden gewebt mit einem Edelstein, einem Almandin, aus der Gruppe der Granate. Wir haben außerdem reichste Goldbeigaben, die auch gleichzeitig Wisigardes Herkunft spiegeln."

Mit Edelsteinen geschmückte Fibeln und ein nicht abstreifbarer Kolbenarmring weisen auf Ostgermanien, wo ihre Mutter herstammte. Eine goldene Halskette mutet fast wie ein modernes Bettelarmband an: Münzen mit Abbildungen von Kaisern, filigrane Kreuze, die Edelsteine umfassen; Goldperlen, deren Zellgeflecht wieder Almandine halten; aufwändig ziselierte Ohrringe mit Edelsteinen; eine geflochtene Goldkette mit einem Münzanhänger - auch wenn die Verstorbene erst 28 Jahre zählte, das gesamte Grabinventar deutet auf eine mächtige adelige Frau.

"Wir sehen nun vor uns Arnegunde."

Arnegunde war die dritte von mindestens sechs Frauen des Merowingerkönigs Chlothar I. Sie wurde um 580 mit reicher Kleidung und Schmuck in einem Sarkophag in der Kirche von Saint-Denis bestattet. Ihre Identität konnte anhand eines Siegelrings zweifelsfrei festgestellt werden.

Die mächtigste der Königinnen war jedoch Balthilde.

"Sie übernahm die Regentschaft und regierte diese acht Jahre lang sehr geschickt, übte eine sehr zentralistische Politik aus, also sehr auf den Königshof bezogen. Sie gründete zwei Klöster, förderte auch stark viele Klöster, entmachtete die Bischöfe, die ja viel Macht zu der Zeit hatten über die Städte auch und stärkte wiederum die Äbte, also die Klöster selbst."

Das gefiel nicht jedem im Reich. Nachdem Balthilde ihrem Sohn die Macht übergeben hatte, wurde sie kurzerhand in ein Kloster gesteckt. Immerhin brachte ihr Lebenswandel ihr den Ruhm der Nachwelt ein: Sie wurde heiliggesprochen, und diesem Umstand ist es auch zu verdanken, dass noch einige Gewänder und eine Haarsträhne von ihr erhalten blieb. Auch noch im Kloster färbte sie ihr Haar rotblond.

"Es wurde im Labor von L'Oreal untersucht, wo man versucht hat herauszufinden, mit welcher Möglichkeit sie sich die Haare gefärbt hat, es konnte aber nicht herausgefunden werden. "

Im Vorfeld der Ausstellung haben zahlreiche Wissenschaftler einmal mehr die gezeigten Exponate und die Fundzusammenhänge untersucht. So weiß man inzwischen, dass es sich bei den gefundenen Kindergräbern unter dem Frankfurter Dom um zwei adelige Sprösslinge gehandelt haben muss: Das eine Kind wurde nach einem christlichen Ritus begraben, das andere nach germanischer Sitte verbrannt und in ein Bärenfell gehüllt.

Über das Ende der Merowinger lässt sich nur spekulieren. Eine gewisse Dekadenz mag eine Rolle gespielt haben. De facto rissen im 8. Jahrhundert die Verwalter der Merowinger die Macht an sich.

"Es war so, dass die Macht in der späten Merowingerzeit zunehmend vom Königtum weg sich hin bewegte zu den starken Familien des Landes, und darunter waren die Karolinger eine der ganz starken Familien, die ursprünglich so im Mittelrheingebiet, Moselgebiet ansässig waren, im Ardennenraum und die dann als Hausmeier, das waren die eigentlichen Verwaltungschefs des Reiches, eine enorme Position erreichten, große Ländereien besaßen und waren diejenigen, die dann später die Macht an sich rissen."

Weitere Informationen:

Die Ausstellung "Die Königinnen der Merowinger" ist noch bis zum 24. Februar im Archäologischen Museum in Frankfurt am Main zu sehen.

Informationen und eine ausführliche Darstellung der neuesten Forschungsergebnisse bietet der Katalog:

Königinnen der Merowinger. Adelsgräber aus den Kirchen von Köln, Saint-Denis, Chelles und Frankfurt am Main

Hrsg. von Egon Warmers und Patrick Périn

Verlag Schnell + Steiner, 2012

"Dann machten die Franken… Clodwig zu ihrem König; dieser nahm Balthild aus dem Stamm der Angelsachsen zur Gemahlin, eine schöne und vor allem geistreiche Frau."

Das Buch von der Geschichte der Franken, cap.43

"Balthilde wurde um 650 mit dem sechzehnjährigen König Clodwig II. vermählt. Sie schenkte ihm dann in rascher Folge auch drei Söhne. Um 657 starb ihr Mann Clodwig dann, und weil Bathildes ältester Sohn zu dieser Zeit noch nicht mündig war, also noch nicht regieren konnte, fungierte sie dann in dieser Zeit als Regentin."

Kirsti Stöckmann, Archäologin und Kuratorin, Archäologisches Museum Frankfurt am Main.

"Die Besonderheit der Merowingischen Königinnen besteht darin im Vergleich zu vorherigen und späteren Epochen, etwa der der Karolinger, dass sie eine außerordentlich bedeutende Stellung innehatten."

Prof.Egon Warmers, Direktor des Archäologischen Museums.

"Sie hatten einen eigenen Hofstaat, sie hatten eigene Beamte, die diesen Hofstaat verwalteten. Sie durften Besitz haben im Sinne von großen Schätzen, von Landgütern, Grundbesitz, Fiskalbesitz, von dem sie aus Steuern erheben konnten. Sie hatten das Recht zu urkunden und, diese Königinnen, auch im Gegensatz zu anderen Zeiten und Epochen, konnten im Falle einer Unmündigkeit ihrer Kinder, ihrer Söhne, die Regentschaft für sie übernehmen, wenn der König gestorben war."

Nicht nur die schriftlichen Quellen, auch archäologische Funde zeugen von Macht und Reichtum der Königinnen der Merowinger.

"Wir haben die Ausstellung so aufgebaut, dass jede der drei Königinnen und die Prinzessin aus dem Frankfurter Dom ein eigenes Kabinett bekommt, das räumlich abgegrenzt ist, um den Königinnen Raum zu geben, weil wir ja diese glückliche Konstellation aus historisch bekannter Person aus den Schriftquellen zusammen in der Kombination mit archäologischen Funden haben, und da dieses Thema dann durchaus so persönlich wird, haben wir uns überlegt, dass die Königinnen jede einen eigenen Raum für sich bekommen."

Lebensgroße Abbildungen zeigen, wie die Königinnen ausgesehen haben könnten.

Zum Beispiel Wisigarde, eine langobardische Prinzessin, die zu sehen ist in einem langen roten Gewand mit einem braunen Überwurf.

"Im Jahr 531 wurde sie mit dem merowingischen König Theudebert I. verlobt. Nach siebenjähriger Verlobungszeit heirateten die Beiden, weil Theudebert bereits eine andere Frau geehelicht hatte, eine Galloromanin namens Deoteria und erst nach siebenjähriger Verlobungszeit heiratete er auf Druck des Adels wahrscheinlich Wisigarde."

Die Preziosen, die die Ausstellungsmacher präsentieren, basieren auf einem sensationellen Fund, der 1959 unter dem Kölner Dom gemacht wurde: Zwar ist bis heute nicht zweifelsfrei bewiesen, dass es sich bei dem Grab um das der Wisigarde handelt, aber neuere Forschungen sprechen dafür.

"Ganz typisch und auch gleichzeitig kennzeichnend für Wisigardes hohen Stand ist diese Stirnbinde hier oben, die Vitta, aus Goldfäden gewebt mit einem Edelstein, einem Almandin, aus der Gruppe der Granate. Wir haben außerdem reichste Goldbeigaben, die auch gleichzeitig Wisigardes Herkunft spiegeln."

Mit Edelsteinen geschmückte Fibeln und ein nicht abstreifbarer Kolbenarmring weisen auf Ostgermanien, wo ihre Mutter herstammte. Eine goldene Halskette mutet fast wie ein modernes Bettelarmband an: Münzen mit Abbildungen von Kaisern, filigrane Kreuze, die Edelsteine umfassen; Goldperlen, deren Zellgeflecht wieder Almandine halten; aufwändig ziselierte Ohrringe mit Edelsteinen; eine geflochtene Goldkette mit einem Münzanhänger - auch wenn die Verstorbene erst 28 Jahre zählte, das gesamte Grabinventar deutet auf eine mächtige adelige Frau.

"Wir sehen nun vor uns Arnegunde."

Arnegunde war die dritte von mindestens sechs Frauen des Merowingerkönigs Chlothar I. Sie wurde um 580 mit reicher Kleidung und Schmuck in einem Sarkophag in der Kirche von Saint-Denis bestattet. Ihre Identität konnte anhand eines Siegelrings zweifelsfrei festgestellt werden.

Die mächtigste der Königinnen war jedoch Balthilde.

"Sie übernahm die Regentschaft und regierte diese acht Jahre lang sehr geschickt, übte eine sehr zentralistische Politik aus, also sehr auf den Königshof bezogen. Sie gründete zwei Klöster, förderte auch stark viele Klöster, entmachtete die Bischöfe, die ja viel Macht zu der Zeit hatten über die Städte auch und stärkte wiederum die Äbte, also die Klöster selbst."

Das gefiel nicht jedem im Reich. Nachdem Balthilde ihrem Sohn die Macht übergeben hatte, wurde sie kurzerhand in ein Kloster gesteckt. Immerhin brachte ihr Lebenswandel ihr den Ruhm der Nachwelt ein: Sie wurde heiliggesprochen, und diesem Umstand ist es auch zu verdanken, dass noch einige Gewänder und eine Haarsträhne von ihr erhalten blieb. Auch noch im Kloster färbte sie ihr Haar rotblond.

"Es wurde im Labor von L'Oreal untersucht, wo man versucht hat herauszufinden, mit welcher Möglichkeit sie sich die Haare gefärbt hat, es konnte aber nicht herausgefunden werden. "

Im Vorfeld der Ausstellung haben zahlreiche Wissenschaftler einmal mehr die gezeigten Exponate und die Fundzusammenhänge untersucht. So weiß man inzwischen, dass es sich bei den gefundenen Kindergräbern unter dem Frankfurter Dom um zwei adelige Sprösslinge gehandelt haben muss: Das eine Kind wurde nach einem christlichen Ritus begraben, das andere nach germanischer Sitte verbrannt und in ein Bärenfell gehüllt.

Über das Ende der Merowinger lässt sich nur spekulieren. Eine gewisse Dekadenz mag eine Rolle gespielt haben. De facto rissen im 8. Jahrhundert die Verwalter der Merowinger die Macht an sich.

"Es war so, dass die Macht in der späten Merowingerzeit zunehmend vom Königtum weg sich hin bewegte zu den starken Familien des Landes, und darunter waren die Karolinger eine der ganz starken Familien, die ursprünglich so im Mittelrheingebiet, Moselgebiet ansässig waren, im Ardennenraum und die dann als Hausmeier, das waren die eigentlichen Verwaltungschefs des Reiches, eine enorme Position erreichten, große Ländereien besaßen und waren diejenigen, die dann später die Macht an sich rissen."

Weitere Informationen:

Die Ausstellung "Die Königinnen der Merowinger" ist noch bis zum 24. Februar im Archäologischen Museum in Frankfurt am Main zu sehen.

Informationen und eine ausführliche Darstellung der neuesten Forschungsergebnisse bietet der Katalog:

Königinnen der Merowinger. Adelsgräber aus den Kirchen von Köln, Saint-Denis, Chelles und Frankfurt am Main

Hrsg. von Egon Warmers und Patrick Périn

Verlag Schnell + Steiner, 2012