Der Protest für Frieden und atomare Abrüstung mobilisierte in den 1980er-Jahren Hunderttausende in Deutschland. Mit dem Ende des Kalten Krieges verlor die hiesige Friedensbewegung zunehmend an Bedeutung. Dann brachte Putin mit der Invasion der Ukraine den Krieg zurück nach Europa. Wie steht es heute um die deutsche Friedensbewegung? Wie zeitgemäß sind Slogans wie "Frieden schaffen ohne Waffen" in Zeiten von Krieg und Krisen? War der Ruf nach Diplomatie statt Waffen naiv?

Vom Ostermarsch zur Friedensbewegung

Am Karfreitag 1960 starten in Hamburg-Harburg Atomkriegsgegner zum ersten Ostermarsch in der Bundesrepublik. Die Aktivisten marschieren zu einem Truppenübungsplatz im niedersächsischen Bergen-Hohne bei Celle. Die Aktion nach englischem Vorbild gilt als Geburtsstunde der deutschen Friedensbewegung. Kubakrise und Ost-West-Konflikt sorgen zunächst für immer mehr Zulauf. Nach einer Pause in den 1970er-Jahren erhält die Bewegung zu Beginn der 1980er-Jahre neuen Auftrieb. Hunderttausende protestieren damals gegen die Stationierung atomarer Mittelstreckenwaffen. Sogar eine neue Partei geht aus den Demonstrationen für Frieden und Abrüstung hervor: die Grünen - heute eine treibende Kraft bei den Waffenlieferungen an die Ukraine.

Zu einer der berühmtesten Friedensdemos in der Geschichte der Bundesrepublik gehört jene am 10. Juni 1982 in Bonn. Fast eine halbe Million Menschen gehen damals gegen den Nato-Doppelbeschluss auf die Straße. Auch in der DDR stoßen die Forderungen auf große Resonanz. Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall der Mauer werden die Ostermärsche kleiner. Lediglich in besonderen Krisenjahren, etwa während des Golfkriegs 1991, erlebt die Bewegung zwischenzeitlich wieder stärkeren Zulauf. Davon abgesehen aber wird es um die deutsche Friedensbewegung still.

Wie steht es heute um die deutsche Friedensbewegung?

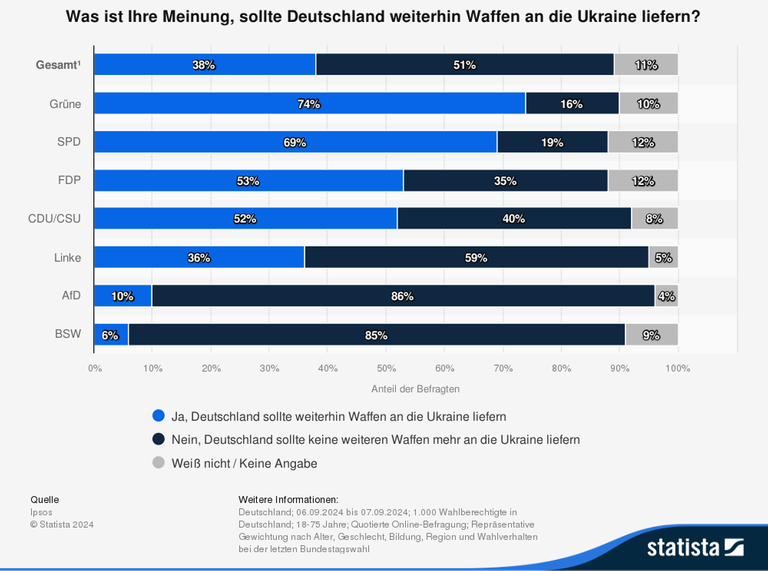

Putin bringt den Krieg zurück nach Europa, Olaf Scholz verkündet die Zeitenwende, der Nahe Osten wird vom Hamas-Terror und Israels Gegenoffensive erschüttert. Angesichts der neuen außenpolitischen Lage zeigt sich Deutschland gespalten. Den einen können Aufrüstung und Waffenlieferungen nicht schnell genug gehen. Die anderen warnen vor einer Eskalation und fordern diplomatische Lösungen.

Wie zerrissen das Land ist, zeigte sich beispielhaft am diesjährigen Einheitstag. Anfang Oktober waren in Berlin Tausende dem Aufruf des Bündnisses „Nie wieder Krieg“ gefolgt, um gemeinsam zu protestieren – gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine und für Verhandlungen mit Russland. Die Initiatoren zählen sich zur Friedensbewegung, ihr prominentestes Mitglied, BSW-Chefin Sahra Wagenknecht, sagte bei der Abschlusskundgebung, viele Menschen könnten es nicht mehr hören, dass Aufrüstung Sicherheit garantiere. „Wir sehen heute, die Friedensbewegung lebt“, rief Linken-Politikerin Gesine Lötzsch von der Bühne im Tiergarten.

Die Kundgebung stieß auf Kritik. Gegendemos trugen Mottos wie „Pazifismus statt Putin-Propaganda“ und „Euer Frieden ist unser Todesurteil“. SPD-Außenpolitiker Michael Roth sagte im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, Sahra Wagenknecht und „ihre nationalistisch-populistische Bewegung“ hätten den Friedensbegriff gekapert. Ukraine-Unterstützer würden als Kriegstreiber diskreditiert. Dabei seien Waffenlieferungen kein Selbstzweck, sondern sollten der Ukraine helfen, aus einer Position der Stärke an den Verhandlungstisch zu treten.

Bewegung ohne Kompass

Frieden schaffen ohne Waffen – oder mit? Der Krieg in der Ukraine treibt einen Riss durch die Gesellschaft, und mit ihr durch die Friedensbewegung. Ohnehin zeigt sich, nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg, wie heterogen die Bewegung ist. Einen „bunten Haufen“ nennt sie Marvin Mendyka vom Netzwerk Friedenskooperative, einem Info- und Kampagnenbüro der Friedensbewegung mit Sitz in Bonn. Das sei sie immer schon gewesen. Angesichts der aktuellen Krisen und Kriege aber sei sie besonders gespalten. „Es gibt eine Menge Diskussionen, mit wem man demonstriert, wofür man demonstriert“, sagte Mendyka nach den Ostermärschen im vergangenen Jahr.

Laut Politikwissenschaftler Alexander Leistner steckt die Bewegung schon länger in einer Krise. Eine Herausforderung sei die Frage nach ihrem politischen Kompass. So gebe es teilweise Verschiebungen nach rechts, zudem eigneten sich extreme Gruppen das Friedensthema an. Das habe sich zum Beispiel in den sogenannten „Montagsmahnwachen“ nach der Annexion der Krim 2014 gezeigt. Aus Sicht des Politikwissenschaftlers fehlt es der hiesigen Friedensbewegung an einem Minimalkonsens darüber, was der Begriff „Frieden“ bedeutet, für wessen Frieden demonstriert wird und wer den Preis dafür zahlt.

Daneben beobachtet Leistner weitere Krisen der Bewegung, zum Beispiel was ihre Einstellung zu Pazifismus in Kriegszeiten betreffe, sowie solche, die die Gesellschaft insgesamt berührten. Etwa „der Kompass mit Blick auf unsere mentalen Landkarten, wenn wir nach Osteuropa schauen“.

Nicht alle sind Pazifisten

In den vergangenen Jahren haben sich die außenpolitischen Rahmenbedingungen grundlegend verändert. Darauf müsse die Bewegung reagieren, sagt Leistner. Er plädiert dafür, sich offen mit dem Dilemma zwischen dem Primat der Gewaltfreiheit einerseits und dem Schutz der Opfer, der Ukraine, andererseits auseinandersetzen. Die Frage, der sich die Friedensbewegung stellen müsse, laute: Gibt es Grenzfälle, in denen man sich eingestehen muss, dass Krieg mit friedlichen Mitteln nicht gelöst werden kann?

Laut Marvin Mendyka vom Netzwerk Friedenskooperative ist die zentrale Forderung der Friedensbewegung, die Diplomatie in den Vordergrund zu rücken. Gleichwohl bedeute dies nicht, dass alle in der Friedensbewegung pazifistisch eingestellt seien. Der Begriff „Frieden“ meine zum einen, dass kein Krieg geführt wird. Zum anderen, dass Menschen nach ihrer Façon leben könnten. Letzteres sei mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine besonders wichtig. Er betont: "Ich fände es sehr gut, wenn wir als Friedensbewegung darauf hinwirken würden, dass wir den Ukrainerinnen und Ukrainer glaubhaft vermitteln können: Wir wollen auch nicht, dass ihr unter russischer Okkupation leben müsst - unsere Mittel sind nur andere.“ Wie akzeptiert sind solche Positionen?

Sind ihre Forderungen noch zeitgemäß?

Rund vier Jahrzehnte nach ihrer Blütezeit hat die deutsche Friedensbewegung an Anschlussfähigkeit verloren. Slogans wie „Frieden schaffen ohne Waffen“ werden kritisch betrachtet. Selbst Mitglieder der einstigen Friedenspartei Die Grünen vertreten heute gänzlich andere Positionen: Pazifismus sei im Moment „ein ferner Traum“, sagte etwa Grünen-Politiker Robert Habeck als Reaktion auf die diesjährigen Ostermärsche.

Laut dem Bielefelder Friedens- und Konfliktforscher Andreas Zick sind die Forderungen der Bewegung nicht mehr mehrheitsfähig. Im ARD-Fernsehen sagte er: „Das Konzept von Frieden hat sich verändert und damit auch die Akzeptanz für begrenzte Waffengewalt.“ Vor allem die jüngere Generation kann mit dem Schwarz-Weiß-Schemata der älteren Friedensaktivisten nichts mehr anfangen, ist Friedensforscher Tobias Debiel von der Universität Duisburg-Essen überzeugt.

Um Jüngere zu erreichen, müsse deshalb „das Klima- und Umweltthema stärker mit Friedensfragen verbunden werden“, sagte Debiel dem Evangelischen Pressedienst. Problematisch bewertet er zudem, dass es einigen Friedensaktivisten schwerfalle, beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine „Ross und Reiter“ zu nennen.

Politikwissenschaftler Christian Hacke äußerte sich im März hingegen kritisch mit Blick auf den Meinungskorridor, der "relativ schmal" sei. Wer sich im Ukraine-Krieg für Verhandlungen ausspreche, werde heftig angegangen. Der Konflikt- und Friedensforscher von der Universität Bonn plädiert dafür, in Kriegszeiten den Ruf nach Frieden und Verhandlungen nicht zu disqualifizieren.

irs

(*)Redaktioneller Hinweis: In der Bildunterschrift und in der Beschreibung der Grafik zur Zustimmung der Deutschen zu Waffenlieferungen an die Ukraine sind die Werte von Zustimmung und Ablehnung vertauscht worden.