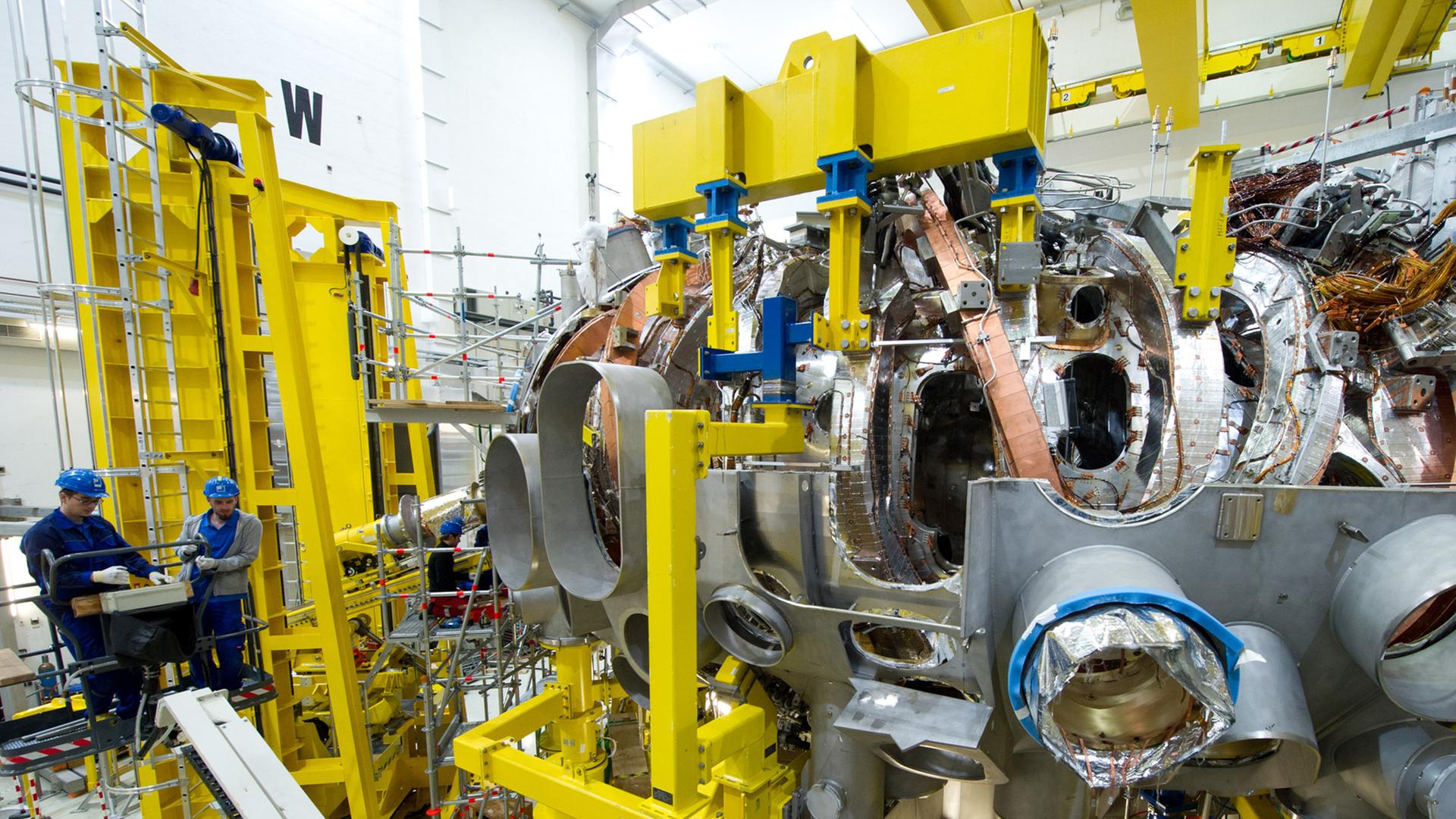

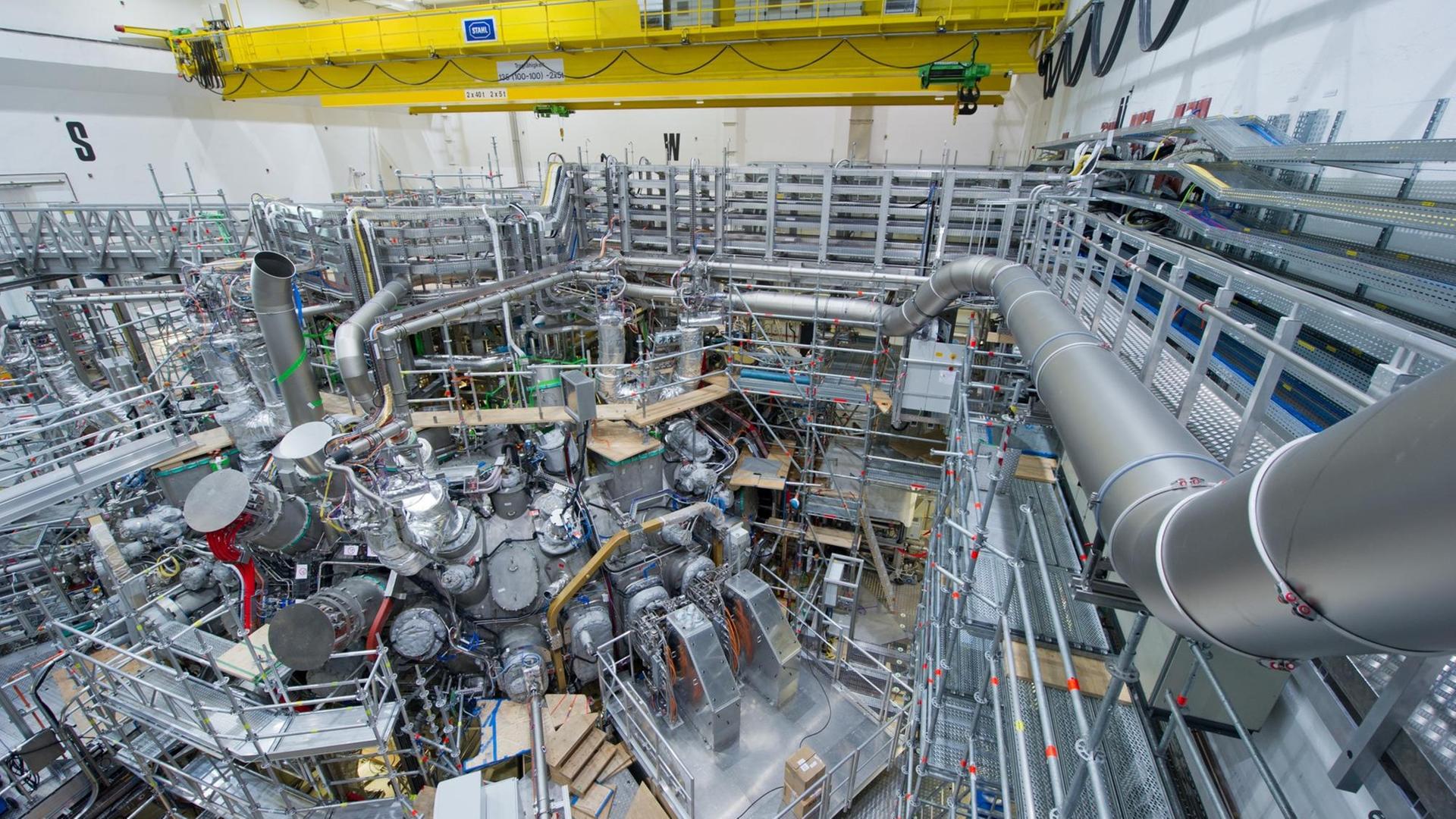

Greifswald, 10. Dezember 2015. Im Kontrollraum des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik drängen sich die Physiker. Gleich startet das Experiment, das sie 20 Jahre lang vorbereitet haben – das Fusionsexperiment Wendelstein. Das reifenförmige Vakuumgefäß, Durchmesser 16 Meter, wird mit Helium gefüllt. Dann sollen Mikrowellen das Gas aufheizen, Magnetfelder sollen es in der Schwebe halten.

Kurz herrscht Ungewissheit, dann...

"There was a plasma! Ist das nicht schön?"

... huscht ein Flackern über einen Bildschirm, die Physiker jubeln. Eine Zehntelsekunde lang hat sich das Helium auf eine Million Grad erhitzt und ist zu einem Plasma geworden, eingeschlossen durch den Magnetkäfig. Ein Durchbruch – und doch nur eine Vorübung für den eigentlichen Betrieb. Der startet später, am 3. Februar 2016. An diesem Tag füllen die Physiker erstmals Wasserstoff in die Anlage – der Stoff, mit dem sie eigentlich experimentieren wollen.

"Das hat sich eigentlich als sehr erfolgreich herausgestellt – besser, als wir erwartet haben", sagt Hartmut Zohm, Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.

"Hat sich gezeigt, dass das ziemlich gut funktioniert hat alles, und dass die Plasmen ganz beachtliche Parameter erreicht haben."

Wendelstein kann den ultraheißen Wasserstoff für knapp zwei Sekunden im Zaum halten – länger als erwartet. Und noch etwas lief besser als geplant: Das Magnetfeld der 70 Spulen, die das Vakuumgefäß umschließen, lässt sich erstaunlich präzise regeln. Und das war alles als andere als selbstverständlich, denn:

"Wenn die mit einem hohen Strom geladen sind, gibt’s enorme Kräfte zwischen den Spulen. Das heißt: Jede Spule versucht sich ein bisschen zu deformieren bei vollem Magnetfeld."

Diese Deformation macht das Ansteuern der Spulen kompliziert, sagt Physiker Matthias Otte. Um ihr Magnetfeld zu regeln, muss man es möglichst genau vermessen. Das erledigt ein spezielles Sensorverfahren: Es schießt Elektronen ins Gefäß. Diese Elektronen folgen dem Magnetfeld der Spulen und hinterlassen Leuchtspuren. Und die lassen sich mit Kameras beobachten.

"Es wird alles ferngesteuert. Ich kann einen sogenannten Shutter öffnen. Dann wird der Arm ungefähr einen Meter hereingefahren. Der wird ungefähr auf 2000 Kelvin erhitzt, und dann emittiert der Elektronen."

Rund eine Minute dauert die Messung, dann erscheint ein Bild auf dem Monitor. Es ähnelt einem Tiefsee-Lebewesen, das geheimnisvoll in der Dunkelheit leuchtet.

Magnetfeld weicht kaum vom Sollwert ab

"Das sind gemessene Bilder. Das sieht auch so aus, dass die Magnetfeldstruktur sehr gut übereinstimmt mit dem, was wir theoretisch erwarten würden. Das ist genau das, was wir sehen wollten."

In Zahlen: Das Magnetfeld weicht lediglich um ein Hunderttausendstel vom Sollwert ab – die Forscher sind begeistert. Aber: Die bisherigen Messungen waren nur der Anfang, sagt Hartmut Zohm.

"Wir sind jetzt dabei, das Gefäß umzubauen, dass wir bis zu zehn Sekunden lange Pulse machen können."

Konkret setzen die Fachleute spezielle Kohlenstoffplatten in die Anlage ein. Dadurch werden die Wände nicht so schnell heiß, die Anlage kann länger laufen. Im Sommer 2017 soll’s wieder losgehen.

"Dann werden wir eine längere Experimentierkampagne machen, wo wir bis vielleicht Zehn-Sekunden-Pulse machen können. Danach gibt’s noch mal eine Umbauphase. Dann wird das Ganze aktiv gekühlt mit Wasser. Und dann können wir 30 Minuten machen, also sehr lange."

2020 soll dieser zweite Umbau fertig sein. Erst dann wird Wendelstein das eigentliche Ziel erreichen können: ein 100 Millionen Grad heißes Plasma eine halbe Stunde lang in der Schwebe zu halten. Damit hätte das Experiment seine Mission erfüllt. Einen Fusionsfunken jedoch wird Wendelstein nicht zünden können, dazu ist er schlicht zu klein. Doch in den Augen seiner Erbauer wäre gezeigt, dass das Wendelstein-Prinzip für ein Fusionskraftwerk taugt – ein Kraftwerk, das aus der Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium im großen Maßstab Energie gewinnt.