Wer denkt, dass das Investment in den Sport mit der aktuellen Shoppingtour von Saudi-Arabien seinen Höhepunkt erreicht, den muss Harry Hampson enttäuschen: "Wir sind sehr optimistisch, was die Wachstumsaussichten der Sportindustrie angeht, vor allem beim Fußball. Ziemlich sicher sind sie besser als die aktuellen Aussichten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft."

Hampson ist der Chef des weltweiten Investment-Bankings bei der US-amerikanischen Großbank JP Morgan, die 2021 unter anderem hinter der Finanzierung der geplanten und in der Form schnell gescheiterten Super League stand. Neben den traditionellen Banken sieht er Risikokapitalgeber, staatliche und private Investmentgesellschaften, aber auch Unternehmen wie Apple oder Adidas durch Partnerschaften Geld in den Sport stecken. "Ein Wachstumstreiber ist die Demographie, sowohl im Sport als auch unter den Fans. Frauensport wächst immens und zieht immer ein größeres Publikum an."

Risiko: Zu viele Investoren

Zu viele Investoren, etwa im Fußball, bergen aber auch Risiken. "Wir sprechen hier von einer systematischen Überinvestition, von sogenannten Rattenrennen", sagt Christoph Breuer, Leiter des Instituts für Sportökonomie und Sportmanagement an der deutschen Sporthochschule in Köln. Denn trotz erfolgreicher Investitionen wird es immer Vereine geben, die absteigen oder es nicht in die Champions League schaffen. "Und das führt dazu, dass die Investition keine sportliche und damit auch keine finanzielle Rendite mehr ausspielt. Und wenn ich mehrfach ein solches Rattenrennen verliere, droht auch ein finanzieller Absturz."

Nachhaltiger seien Investitionsformen, bei denen Fans in die Zukunft ihres Vereins investieren. Denn diese sind bei Fans meist beliebter, was eine größere Verbundenheit mit den Vereinen erzeugt – und den Wert des Vereines auch unabhängig von sportlichem Erfolg steigen lässt. "Wir sehen Modelle aus England, wo sich Fangruppen zusammentun, sogenannte Supporters Trusts, die in ihren eigenen Club investieren. Das wäre eine Form, die recht nachhaltig ist", sagte Breuer. Denn Studien haben gezeigt, dass solche von den Fans getragenen Vereine sportlich und wirtschaftlich erfolgreicher seien.

Hampson: Sport muss sich an junge Zielgruppen anpassen

Für ein nachhaltiges Investment ist aber nicht nur wichtig, wer Geld gibt, sondern wie der Sport selbst sich entwickelt. Denn lebt von der Vermarktung, von der Aufmerksamkeit seiner Zuschauer. Und die verändert sich gerade rasant: "Social Media werden hierfür immer wichtiger. Um mit neuen, jungen Zielgruppen in Kontakt zu kommen. Zum Beispiel mit Highlights- oder Hintergrundclips.", sagt Harry Hampson von JP Morgan. Die Sportarten müssen einen Weg finden, sich diesen neuen Sehgewohnheiten anzupassen:

"Bei dem großen OMR-Kongress in Hamburg vor einigen Wochen wurde das Snipification genannt. Dass man kleinere, leicht zu konsumierende Inhalte produziert", sagt Christian Seifert. Seifert war 17 Jahre lang der Chef der Deutschen Fußball Liga, im Sommer startet sein neuer Streamingdienst "Dyn".

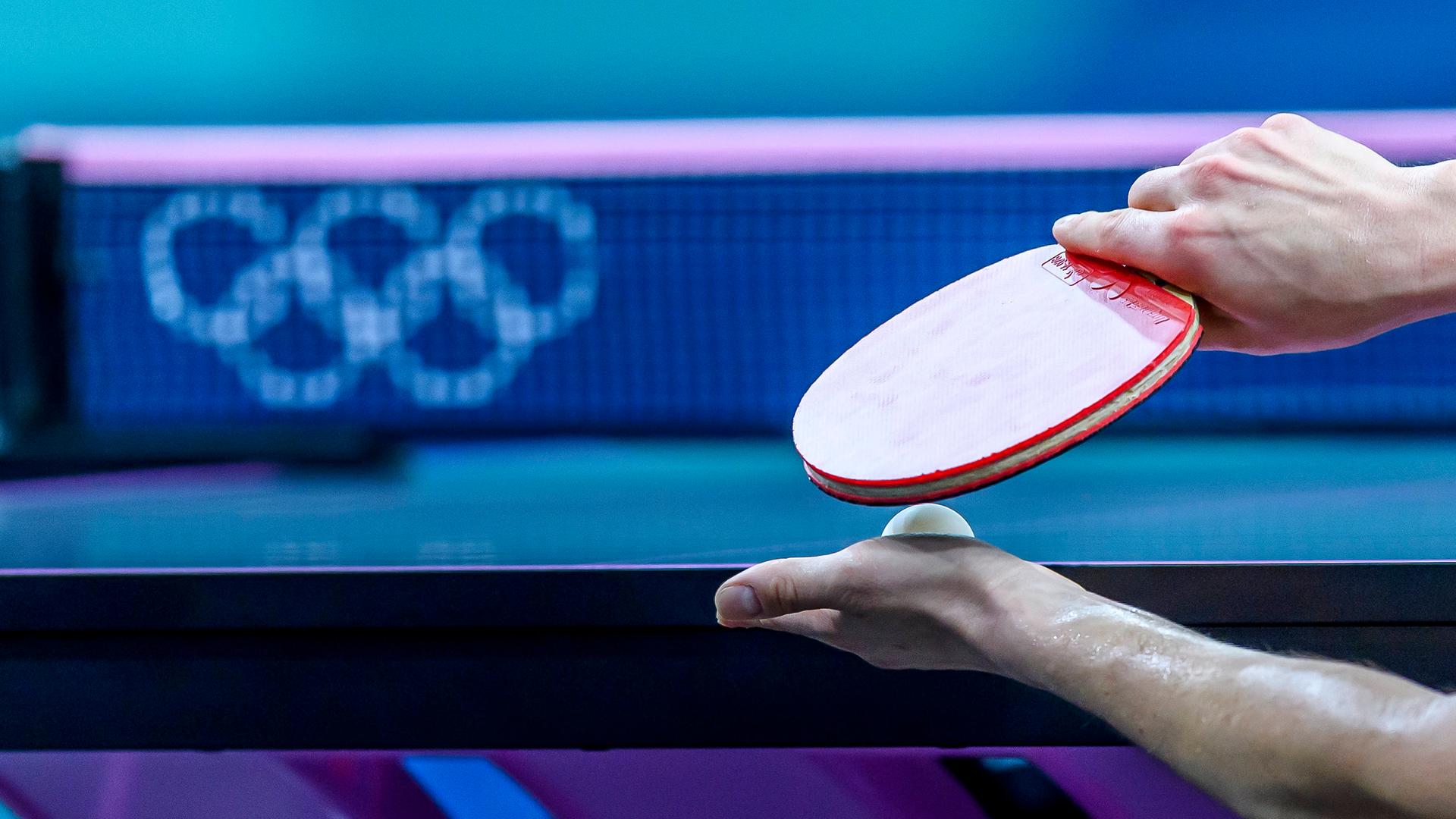

Der Sport muss sich neuen Trends beim Publikum ein Stück weit anpassen, sagt er. Wie etwa beim Basketball, wo es mit 3x3 eine kürzere, schnellere Variante gibt. "Es wird sicher Sportarten geben, die darüber nachdenken müssen, wie kann ich die Regeln so anpassen, dass mir immer noch Menschen zuschauen. Und damit meine ich nicht einmal nur in den Medien, sondern durchaus auch im Stadion. Gerade 3x3, das ja auch olympisch wird, zeigt ja, dass man in der Lage ist, sich da zu verändern. Ich finde das ist gut, man muss den richtigen Spagat finden zwischen Tradition und Innovation.

Beispiel Kings League

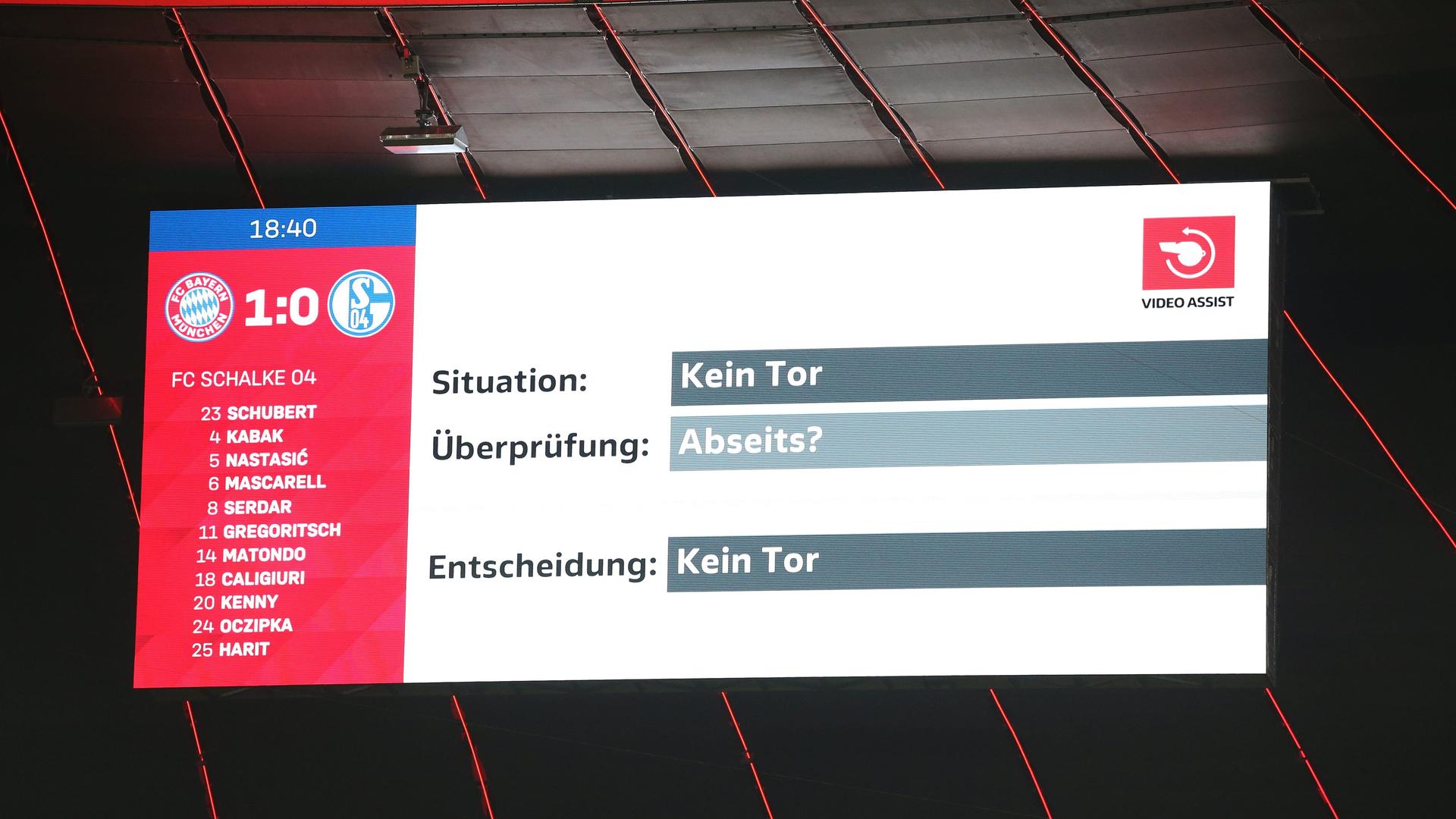

Auf dem Neuland-Kongress in Aachen fällt immer wieder das Beispiel Kings League aus Spanien. Bei diesem Fußball-Format ist die Spielzeit kürzer, durch Geheimwaffen, wie etwa einem Elfmeter oder einer temporären Überzahl kommt Abwechslung ins Spiel. Fans wie Investoren sind gleichermaßen begeistert, mittlerweile werden einige Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Währenddessen stagnieren bei der Bundesliga die Erlöse aus den Medienrechten. Muss sich auch der Fußball also neu erfinden?

"Man muss sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen und gewisse Inhalte anders aufbereiten. Ja, wahrscheinlich ergänzende, zusätzliche Ideen entwickeln", sagt Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, der mit seinem Verein sonst immer wieder auch über Tradition versucht, die Fans zu binden. "Ich würde aber trotzdem nicht den Fehler machen wollen, dass das Spiel an sich geändert wird. Denn der Fußball hat an sich viele Stärken, so viel Kraft, das haben wir übrigens als Borussia Dortmund am letzten Heimspieltag bemerkt, den Fußball an sich sollte man nicht anpacken."

Fans protestieren gegen Veränderungen

Wie stark Fußballfans auf Veränderungen in ihrem Sport reagieren, hat vor einigen Jahren die Halbzeitshow im DFB-Pokalfinale gezeigt, als Helene Fischer lautstark ausgebuht wurde. Oder zuletzt die Frage, ob die DFL einen Investor zulassen sollte. Über Wochen haben Fans dagegen protestiert, mit Sprechchören und Bannern im Stadion.

Für Christian Keller, Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln, müssen die Fans bei Veränderungen besser eingebunden werden. "Wenn Sie im Fußball große Entscheidungen durchsetzen wollen, mit möglichst viel Rückhalt, dann müssen Sie sich überlegen, wie nehmen Sie auch alle mit. Und dafür ist eine transparente und offene Kommunikation ein ganz entscheidendes Medium, um auch potenzielle Sorgen und Ängste abzubauen."

Denn ohne die Fans geht es nicht, sagt Keller. Und dann wäre auch jegliches Invest in den Sport nicht nachhaltig, sondern wertlos.