Eigentlich ist dieser Start keine Nachricht wert: Der US-Konzern SpaceX startet wieder einmal 34 Starlink-Satelliten in den Orbit. Firmenchef Elon Musk hat das Ziel ausgegeben, über das aktuelle Jahr einmal pro Woche eine Rakete zu starten, um die Megakonstellation fürs Satelliten-Internet möglichst schnell auszubauen. Leonard Schulz von der Technischen Universität Braunschweig bereitet das Sorgen.

„Ist das wirklich nötig? Brauchen wir wirklich diese riesigen, enormen Zahlen von Satelliten und können wir das vielleicht auch nachhaltiger umsetzen?“

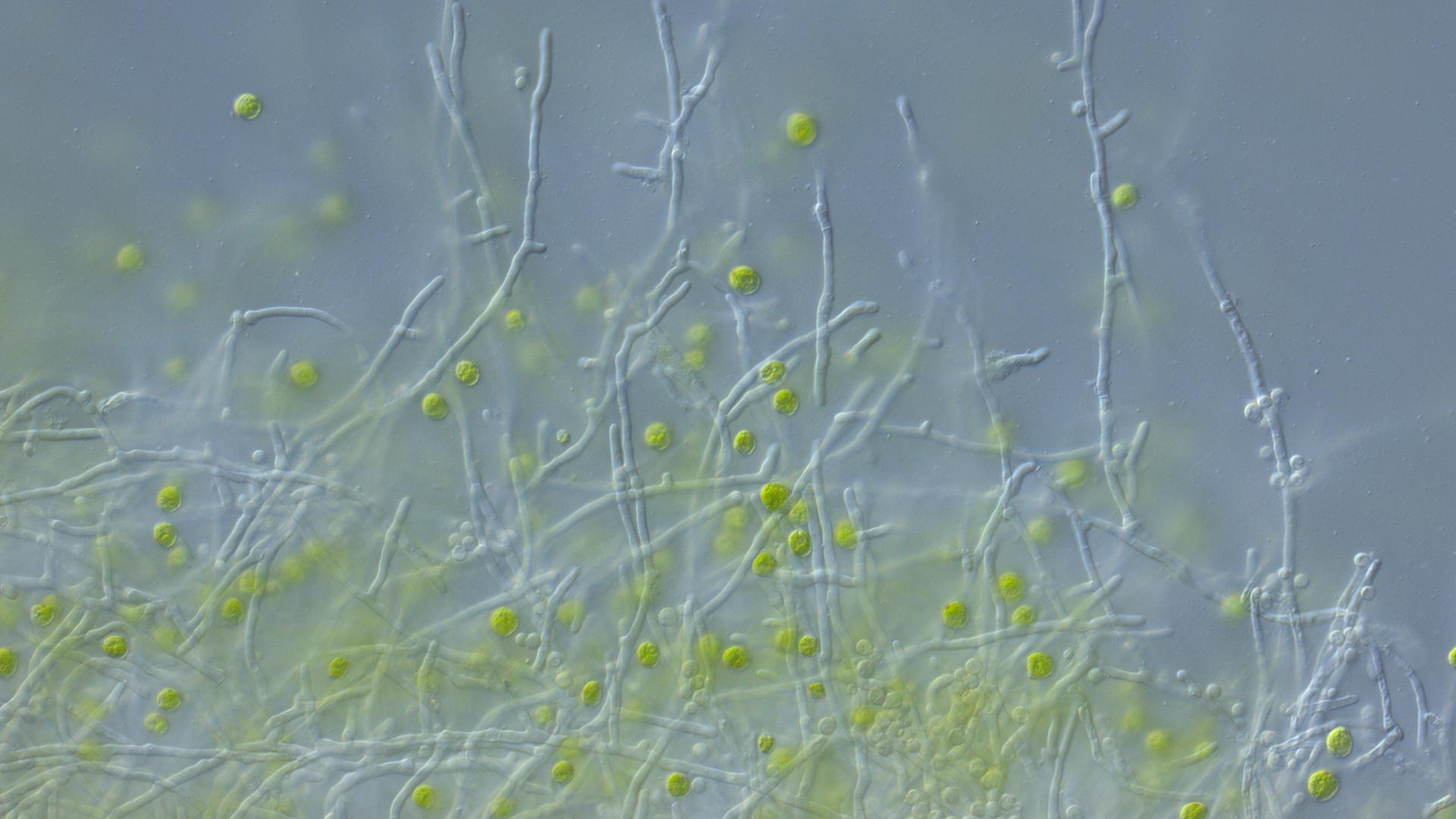

In einem Kommentar in der Fachzeitschrift Nature fordert Schulz gemeinsam mit Umweltforscherinnen, Ingenieuren und Juristinnen mehr über die Umweltfolgen der Raumfahrt herauszufinden. Denn während die Zahl neuer Raketenstarts schon heute rasant zunehme, dürften in den kommenden Jahren Satelliten einen immer größeren Einfluss auf die Atmosphäre ausüben, die an ihrem Lebensende verglühen und dort feine Metalltröpfchen oder Stickoxide zurücklassen, die möglicherweise die Ozonschicht abbauen oder das Klima verändern könnten. Und hier solle man genau hinschauen.

„Dass wir nicht eine Situation haben, wie bei vielen anderen Themen, zum Beispiel die Plastikverschmutzung der Ozeane, was man 50 Jahre zu spät entdeckt hat. Das heißt, wir wollen nicht, dass wir schon wieder das Problem erst 40 Jahre später betrachten und sehen.“

Daten zu Auswirkungen auf die Ozonschicht fehlen

Die Forschenden stellen vier Forderungen: Die Folgen für die Atmosphäre sollten schon jetzt genauer untersucht werden, Raumfahrtunternehmen ihre Daten über die chemische Zusammensetzung von Satelliten oder Verbrennungsprodukte von Raketen verstärkt sammeln und dann auch frei verfügbar machen. Und Politiker sollten Lücken im Montreal-Protokoll schließen. Dieser internationale Vertrag verbietet ozonzerstörende Substanzen am Boden, ist aber auf Raketen und Satelliten hoch in der Atmosphäre nicht anwendbar.

„Bevor man jetzt anfängt und sagt, wir müssen jetzt unbedingt die Raumfahrtaktivität beschränken, sollte man wirklich erst mal gucken, dass man belegen kann, dass das wirklich auch der Fall ist.“

Der Ingenieur Tobias Langener von der Europäischen Raumfahrtagentur ist für einen vorsichtigeren Ansatz. Er hat an zwei Studien mitgearbeitet, die den Einfluss verglühender Satelliten auf die Atmosphäre untersucht haben.

„Da haben wir eigentlich gesehen, dass die Partikel, die da generiert werden, relativ groß sind und dass die eigentlich relativ schnell durch die Atmosphäre fallen und dementsprechend keine Wirkung auf die Ozonschicht haben sollten.“

Kritik: Studien nicht veröffentlicht

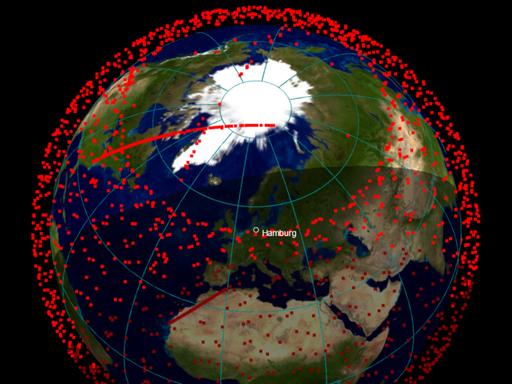

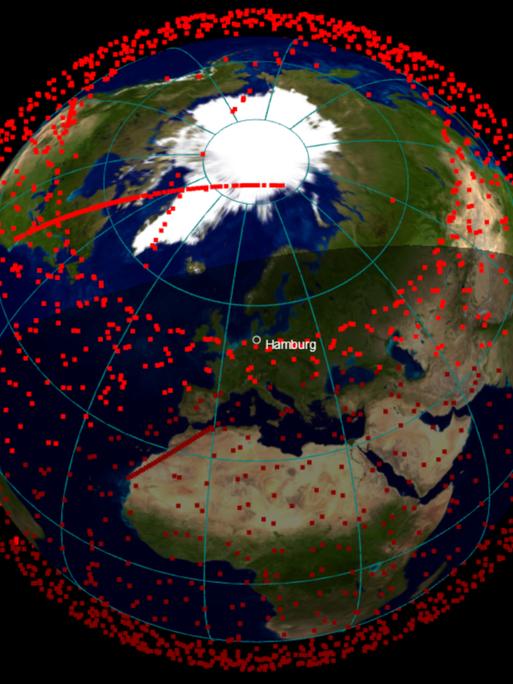

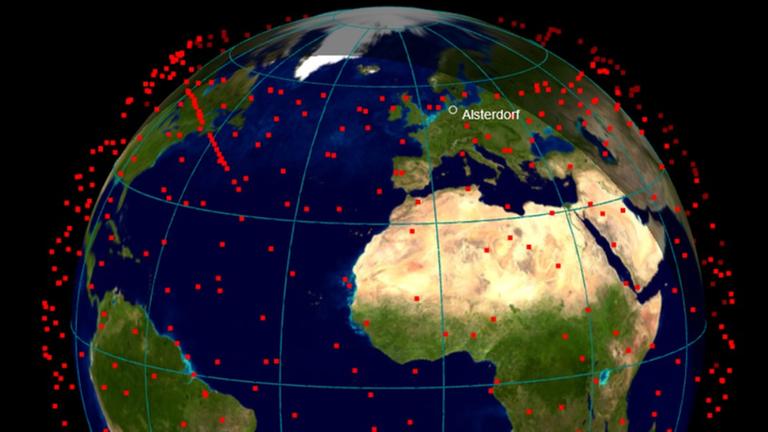

Leonard Schulz hingegen ist mit diesen Ergebnissen nicht zufrieden. Denn die Studien, die gemeinsam mit Raumfahrtunternehmen entstanden, sind auch Jahre nach ihrem Abschluss nicht veröffentlicht worden. Deren Methodik ist für Atmosphärenforscher also nicht nachvollziehbar. Dazu ist die darin angenommene Zahl zukünftiger Satelliten mittlerweile nicht mehr aktuell – jedes Jahr werden derzeit neue Megakonstellationen aus tausenden Satelliten angekündigt. Ende des Jahrzehnts könnten 70.000 von ihnen um die Erde kreisen, 15 Mal mehr als heute. Für Leonard Schulz wäre es deshalb viel zu riskant, einfach nur abzuwarten und zu beobachten, wie die Atmosphäre darauf reagiert.

„Weil eben oft das Argument kommt, wir wissen ja noch gar nicht, ob es so schlimm ist. Dann machen wir einfach lieber nichts und lassen erst mal alles so, wie es ist. Das halte ich für den falschen Ansatz, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass es nicht funktioniert. Da gibt es genug Beispiele.“