Zwei Männer und eine Frau schichten in einer Lichtung hastig Laub zu einem länglichen Haufen auf. Darunter liegt - gut getarnt - eine weitere Frau. Alle tragen gedeckte Farben, viel beige und olivgrün, dazu knöchelhohe Trekkingstiefel und Cargohosen mit Taschen an den Seiten. Die vier drapieren ein paar letzte Blätter und huschen dann durchs Gehölz zu einer größeren Gruppe, die in etwas Entfernung wartet. Einer der Männer erläutert, was hier vor sich geht:

"Wir suchen jetzt gleich unseren Menschen, den wir versteckt haben. Also wir haben gerade so die Grundlagen gelernt. Und jetzt hat jede Gruppe ein Teammitglied versteckt. Und wir hoffen, dass sie unser Teammitglied nicht finden."

Das Versteckspiel gehört zu einem Kurs, in dem die Teilnehmer das "Täuschen und Tarnen im Gelände" lernen sollen.

"So, dann schaut, ob ihr sie entdecken könnt."

Auf das Kommando von Kursleiter Thomas Klopsch schwärmt die Gruppe aus, um die versteckte Teilnehmerin aufzuspüren. Die meisten seien dabei, weil sie einfach Spaß hätten im Grünen, sagt Klopsch, aber seine Tarntechniken könnten auch nützlich sein, falls es mal zum Krisenfall kommt.

"Je nachdem, was es für ein Szenario ist, kann es auch sein, dass man sagt, ich will die Stadt verlassen, und hat dann vielleicht irgendwas Wertvolles dabei, Nahrungsmittel, Wasser, und weiß vielleicht, da ist eine Räuberbande aktiv, dann sind solche Möglichkeiten gut, um unauffällig zu bleiben, versteckt zu bleiben."

Kluft zwischen Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsrate

Der Tarnungskurs ist Teil des "SurviDay". "Survi" steht für "Survival", das Überleben. Hier auf dem Ufergelände eines Berliner Badesees lernen die Teilnehmer alles, was ihnen helfen kann, falls mal die Zivilisation zusammenbricht: Pfeil und Bogen bauen, Wildtiere zerlegen oder Selbstverteidigung. Dazu gibt es eine Schmiede, Wurfbeile und einen Schießstand mit martialisch anmutenden Paintball-Gewehren - eine Art Abenteuerparcours mit Endzeitstimmung. Aber einige Besucher haben durchaus ernste Hintergedanken. Sie wollen im schlimmsten Fall einmal selbst für ihre Sicherheit sorgen können.

"Es kommt immer mehr Unsicherheit auf, von Jahr zu Jahr wird es immer schlimmer. Man hört es in dem Land, man hört es in dem Land. Immer mehr kommen hierher. Und da ist der Hintergedanke, ein bisschen Vorbereiten wär vielleicht ganz gut."

"Ich würde nicht sagen, dass ich mich sicher fühle. Die Lage grundsätzlich im gesellschaftlichen und im öffentlichen Raum hat sich meines Erachtens verändert."

"Ja, die Unsicherheit überwiegt einfach."

Damit liegen die Besucher des Survivaltrainings im Trend. Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich unsicher, obwohl es dafür, was die Kriminalstatistiken angeht, eigentlich keinen Grund gibt. Objektiv lebt es sich in Deutschland so sicher wie lange nicht. Aber das tue der gefühlten Unsicherheit keinen Abbruch, sagt Thomas Bliesener, Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen.

"Das beobachten wir seit mehreren Jahren, stellen aber fest, dass diese Kluft zwischen der - ich nenne sie jetzt mal: tatsächlichen Kriminalität, dem, was die Polizei erfährt, und dem, was die Bevölkerung wahrnimmt, dass diese Kluft auseinander driftet."

Unsicherheitsgefühl bestimmt politische Agenda

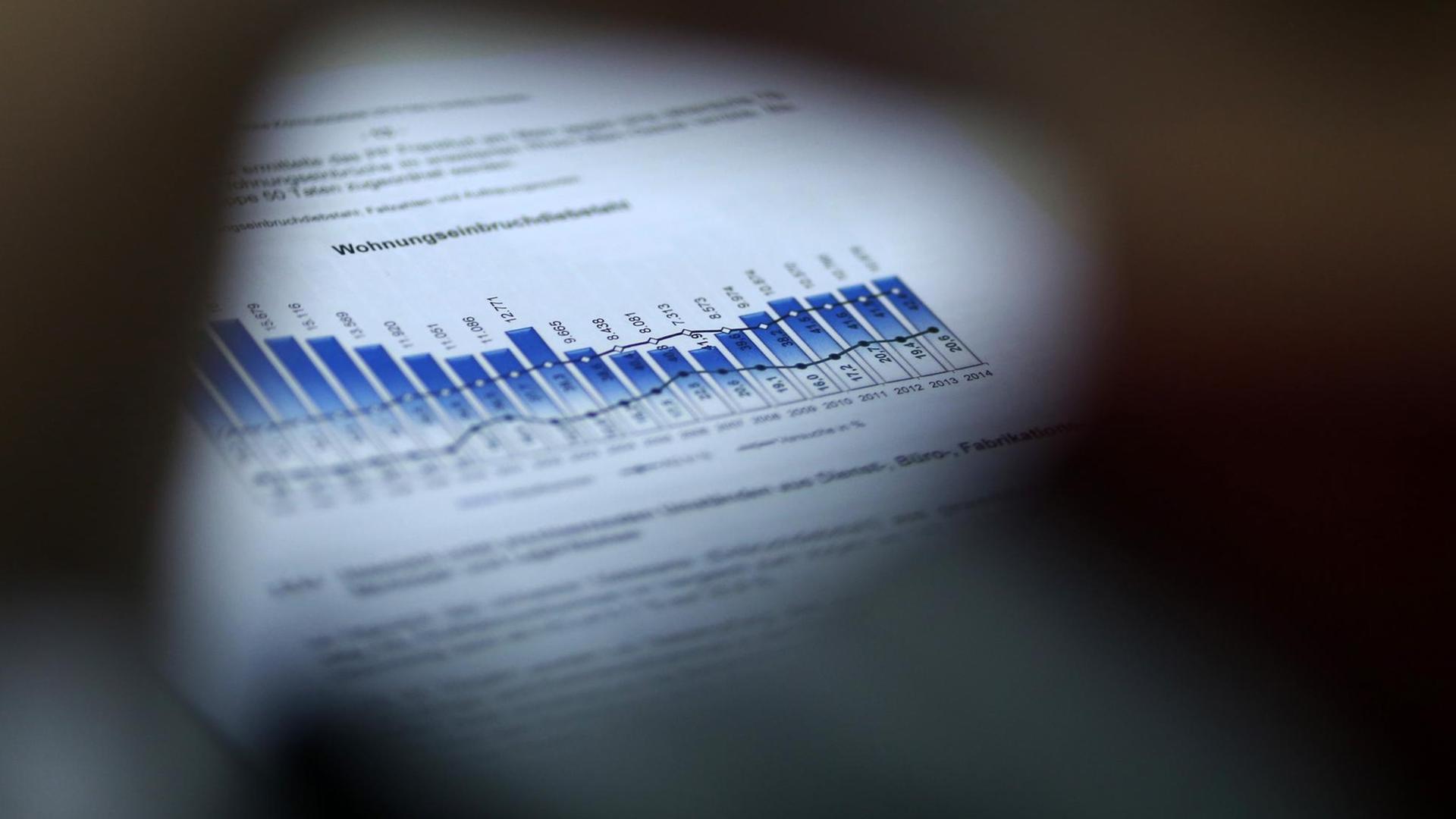

Fühlten sich zum Beispiel 2012 noch 17,3 Prozent der Menschen in Deutschland im eigenen Wohnumfeld unsicher, waren es nach einer Umfrage des Bundeskriminalamts 2018 deutlich mehr, nämlich 21,4 Prozent - obwohl die Zahl etwa von Wohnungseinbrüchen zurückging. Die Sicherheitsbehörden in den Bundesländern stoßen auf eine ähnliche Diskrepanz. Diese gefühlte Unsicherheit in der Bevölkerung ist brisant, denn politische Entscheidungen und das Vorgehen der Polizei hängen nicht allein von den nüchternen Zahlen ab. Auch das Unsicherheitsgefühl beeinflusst politische Debatten, begünstigt Gesetzesverschärfungen und rechtfertigt Polizeieinsätze. Der CSU-Innenpolitiker Michael Kuffer wird grundsätzlich:

"Ein Staat, der seine Menschen nicht mehr effektiv schützen kann oder den Eindruck erweckt, er könne es nicht, wird zunehmend auch seine politische Legitimität verlieren."

Damit ist der Ton gesetzt: Nicht allein die tatsächliche Sicherheit zählt, sondern schon der Eindruck genügt, es könne daran mangeln, damit der Staat seine Anerkennungswürdigkeit einbüße. Es steht also viel auf dem Spiel. Doch lässt sich dann mit dem Wunsch nach Sicherheit auch alles rechtfertigen? Dessen Wirkung auf die Politik erforscht der Sozialpsychologe Lars Gerhold, Professor für interdisziplinäre Sicherheitsforschung an der Freien Universität Berlin.

"Welche Rolle spielt es für den politischen Akteur? Da würde ich sagen, es ist natürlich sehr wesentlich für diesen, weil es um Legislaturperioden geht, weil es um Wiederwahl geht und natürlich weil man auch Politik für den Menschen machen möchte. Das ist ja sozusagen das Ziel, das ist ja der Grundgedanke. Also muss man auch diese Sicherheitswahrnehmung ernst nehmen und muss diese auch in einer gewissen Weise adressieren."

Gerhold will Politiker dabei unterstützen. Er leitet das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit, das unter anderem Bundestagsabgeordnete mit Wissen aus der Sicherheitsforschung versorgt. Ziel ist, dass Politiker möglichst sachlich fundiert und besonnen reagieren können, wenn mal wieder eine Sicherheitsfrage heiß diskutiert wird.

"Wenn wir zum Beispiel eine Medienberichterstattung haben, die sagt: Wieder ein Opfer durch irgendeine Straftat, warum handelt die Politik nicht? Dann evoziert das auf Seiten eines politischen Akteurs natürlich einen gewissen Handlungsdruck. Der muss sagen, ja, was tun wir denn konkret. Das führt auch zu Symbolhandlungen, das heißt, dass man irgendwelche Vorschläge macht, die diesen Wunsch nach mehr Sicherheit in diesem spezifischen Feld adressieren, obwohl gar nicht sicher ist, ob das nun irgendeinen Effekt hat oder nicht."

Woher aber kommt dieses wachsende subjektive Unsicherheitsempfinden, das potenziell eine so starke politische Wirkung hat? Thomas Bliesener vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen:

"Ganz genau wissen wir nicht, woran es liegt, wir haben mehrere Verdächtige: Wir wissen, dass Medien heute über einzelne Kriminalitätsvorfälle wesentlich häufiger berichten, als das früher der Fall war. Das heißt, die Zahl der Berichte nimmt zu. Wir haben auch erhebliche Verdichtungen, Verstärkungen in den sozialen Medien im Internet. Das heißt, der einzelne Bürger wird heute mit sehr viel mehr Informationen über einzelne Kriminalitätsvorfälle versorgt und konfrontiert, als das früher der Fall war."

Mediale Berichterstattung beeinflusst Sicherheitsempfinden

Eine wichtige Rolle für das Sicherheitsempfinden spielt Wissenschaftlern zufolge auch die Art des Ereignisses, über das berichtet wird, das sogenannte Katastrophenpotenzial. Sind also etwa viele Menschen auf einmal betroffen? Zudem hänge es von der medialen Aufbereitung und der politischen Reaktion ab, wie ein Ereignis subjektiv bewertet werde, sagt Lars Gerhold von der FU Berlin.

"Glaube ich, Opfer einer Straftat werden zu können oder habe ich das möglicherweise schon mal selber erlebt? Kann ich eine ähnliche Situation erinnern? Da kommen wieder mediale Effekte hinzu. Also wenn es gerade ganz groß in der Zeitung oder im Fernsehen war, dann kann ich mir das auch eher vorstellen. Wenn es einen Fall gab, wo jemand verletzt wurde in der U-Bahn und ich muss jeden Tag U-Bahn fahren, dann denke ich am nächsten Tag womöglich anders darüber nach, obwohl die Lage sich natürlich nicht verändert hat. Das hat dann auf einer psychologischen Ebene etwas mit Kontrollerleben zu tun. Also habe ich das Gefühl, die Kontrolle über die Situation zu haben oder nicht?"

Welche Folgen solche Eindrücke aufs subjektive Sicherheitsempfinden haben und wie viel Gewalt und Kriminalität Bürger tatsächlich erfahren, auch wenn sie sie nicht angezeigt haben, wollen das Innenministerium und das Landeskriminalamt von Nordrhein-Westfalen derzeit mit einer Umfrage herausfinden. 60.000 Menschen wurden dafür angeschrieben. Anlässe sind die hundertfachen sexualisierten Angriffe auf Frauen am Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht 2015 sowie die Vergewaltigungen von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde. Solche Studien wurden auch in anderen Bundesländern bereits durchgeführt, darunter in Niedersachsen, wie Thomas Bliesener vom Kriminologischen Forschungsinstitut berichtet:

"Wir führen hier am Hause regelmäßig Dunkelfeldbefragungen durch, das heißt: Wir befragen repräsentative Bevölkerungsgruppen, ob ihnen im letzten Jahr etwas passiert ist, ob sie Opfer einer Straftat geworden sind. Und auch über diese Daten können wir feststellen, dass die Betroffenheit sinkt."

Gefühlte Sicherheit - und was Politiker damit zu tun haben

Politiker können das Sicherheitsgefühl der Bürger ebenfalls beeinflussen. Kritiker werfen etwa Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und anderen Regierungspolitikern vor, dass sie mit scharfer Rhetorik Furcht verbreiteten. So Irene Mihalic, die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, von Beruf Polizistin, als sie im Plenum auf die Vorstellung der Kriminalstatistik und des subjektiven Sicherheitsempfindens reagierte.

"Ist Ihnen eigentlich nicht einmal der Gedanke gekommen, dass auch Sie dafür eine gewisse Mitverantwortung tragen? Mit Ihrem Alarmismus, mit Ihrer Wahlkampfrhetorik haben Sie massiv dazu beigetragen, die Bevölkerung zu verunsichern."

Was ist dran an dem Vorwurf? Zumindest spiele es eine Rolle, wie Themen in der Öffentlichkeit besprochen würden, sagt Sicherheitsforscher Lars Gerhold.

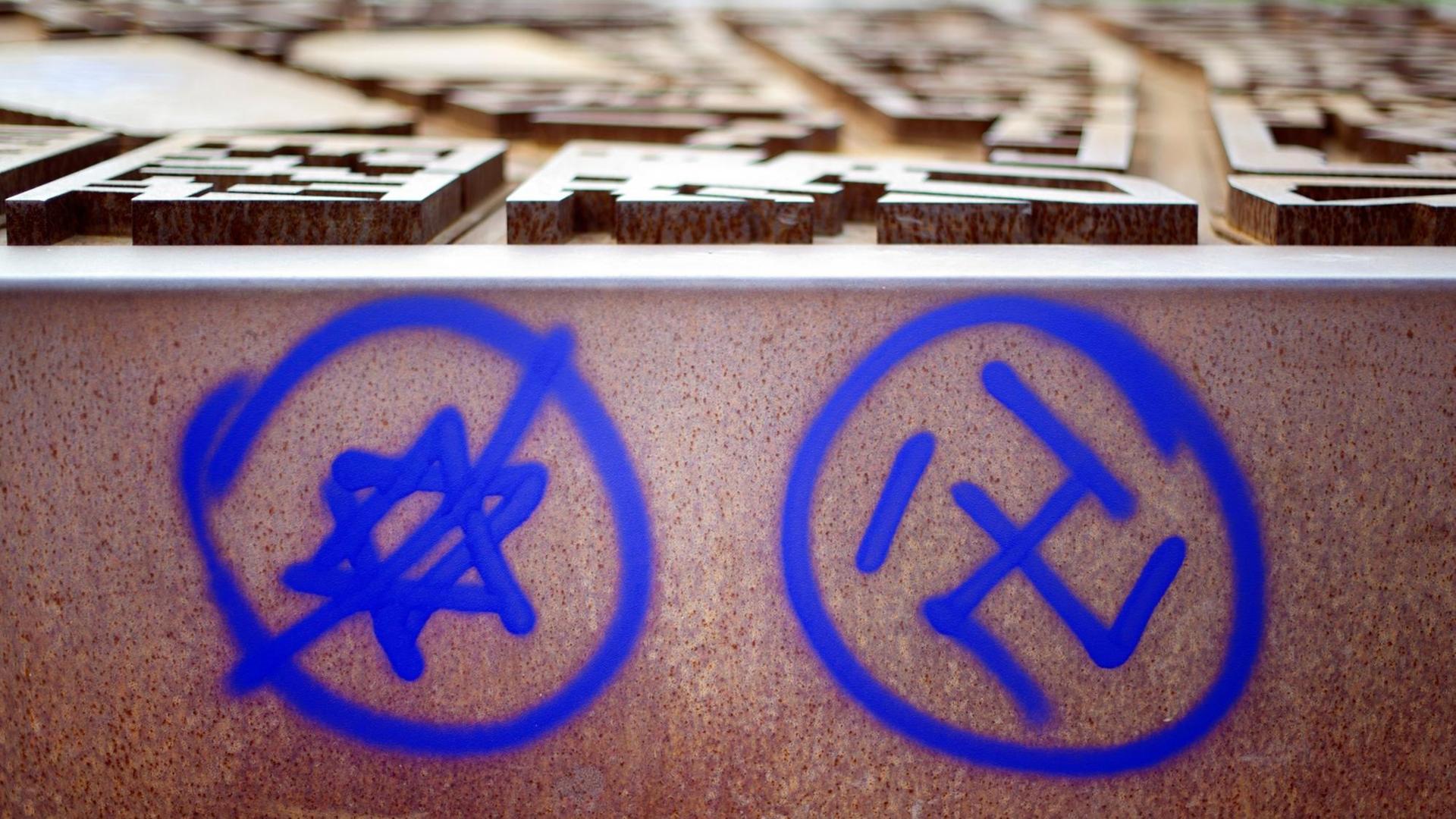

"Wenn ich also hergehe und bestimmte Themen in einen Sicherheitskontext stelle, das ist im Kontext der Migration sehr stark so passiert, dann wird aus einem Thema ein sicherheitsrelevantes Thema und beeinflusst damit natürlich das Sicherheitsgefühl."

Illusion von der "absoluten Sicherheit"

Versicherheitlichung nennen Wissenschaftler das. Über Einwanderung sei lange eher als humane und soziale Frage gesprochen worden. Im Zuge der Debatten über Grenzschließungen oder die Straffälligkeit von Flüchtlingen sei daraus ein Sicherheitsrisiko geworden. Hier wird es grundsätzlich: Was zählt zur Sicherheit? Und wie viel Sicherheit soll es sein? Dass es keine absolute Sicherheit geben kann, zumal nicht in einem demokratisch verfassten Staat, in dem Menschen möglichst frei leben sollen, ist mittlerweile auch in der Politik anerkannt. Bisweilen jedoch dient die Gewissheit eher als Negativschablone - der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer:

"Der Satz, dass es keine absolute Sicherheit gibt, der ist so richtig in der Sache, wie er unerträglich ist, wenn er ausgesprochen wird, um politisches Nichtstun zu rechtfertigen. Damit will ich sagen, dass wir den Menschen nicht garantieren können, dass es keine Straftaten oder Gefährdungen geben wird, aber was wir ihnen garantieren müssen: dass wir als Politik und als Sicherheitsapparat das Menschenmögliche, das ist für mich die Formel, das Menschenmögliche tun, um zu schützen und um solche Taten zu verhindern."

Das Menschenmögliche, diese Formulierung hatte auch Bundesinnenminister Horst Seehofer gewählt, als er im April direkt nacheinander die gute Polizeiliche Kriminalstatistik und die große gefühlte Unsicherheit der Bevölkerung vorstellte. Eine Formulierung, mit der Sicherheitsforscher Lars Gerhold seine Probleme hat.

"Man sollte alles, was man tun kann, auch tun, um maximale Sicherheit zu erreichen - das nehmen wir immer so ein bisschen als Negativbeispiel, weil wir ja wissen, dass wir das nie erreichen können. Wir sind in so einer Spirale, wo wir ein Ziel verfolgen und mit diesem Ziel alle Maßnahmen begründen, die wir einführen, neue Gesetze, neue Technologien, die Verwendung von Finanzmitteln, die wir unter dieses Dach der Sicherheit stellen."

Besonders deutlich wird das an den neuen Polizeigesetzen der Bundesländer. Fast alle haben sie entweder schon verschärft oder stehen davor. Und überall beklagen Datenschützer und Oppositionspolitiker, dass die neuen Befugnisse der Polizei Bürger- und Freiheitsrechte beschnitten. In Niedersachsen wollen FDP und Grüne gegen die von der rot-schwarzen Regierung beschlossenen Instrumente wie Schleierfahndung, Präventivhaft und Online-Durchsuchung klagen. In Baden-Württemberg stößt unter anderem die geplante "intelligente Videoüberwachung" auf. Und in Hamburg soll die Polizei ihre Datenbanken ohne konkreten Anlass automatisch durchforsten dürfen, um Verbindungsmuster zu erkennen.

Proteste gegen schärfere Polizeigesetze

Besonders starke Proteste gab es gegen das Gesetz in Bayern im vergangenen Jahr. Nach der dortigen Neuregelung dürfen Polizisten unter anderem Spähsoftware installieren, DNA auf allerlei Merkmale untersuchen, Drohnen einsetzen und mit Bodycams filmen. Und vieles davon dürfen sie vor allem nicht nur wie bisher bei akuter, sondern schon bei sogenannter "drohender Gefahr". Begründet werden schärfere Gesetze und neue Ausrüstungen unter anderem mit Gefahr durch Terroristen, aber auch mit angeblich wachsender Gewalt gegenüber Polizisten, wie Sven Hüber beschreibt, Vorsitzender des Hauptpersonalrates der Bundespolizei beim Bundesinnenministerium.

"Wir haben eben seit einigen Jahren doch eine recht starke Zunahme der Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte festzustellen. Die körperlichen Attacken nehmen zu, auch ein gewisses Maß an Respektlosigkeit."

Dagegen soll unter anderem der Einsatz von Bodycams helfen. 9000 will allein das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen bis 2020 einsetzen, bis zu 900 davon in Köln. Der Rechtsprofessor Clemens Arzt, der an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht künftige Polizeibeamte ausbildet, sieht die Begründung allerdings kritisch.

"Hier entscheidet die Polizei völlig alleine, was ist ein Widerstand. Die Polizei entscheidet völlig alleine, was ist ein Übergriff. Und sie kann damit auch beliebig, sozusagen selbstreferenziell, ihre eigenen Daten produzieren. Also man muss sie sehr kritisch hinterfragen und es ist sehr fragwürdig, aus diesen Zahlen eine Vermehrung der Übergriffe zu schlussfolgern."

Außerdem befürchtet Arzt, dass ein Instrument wie die Bodycam nicht nur zur Abschreckung, sondern auch vorsorgend eingesetzt werde.

"Viele Polizistinnen und Polizisten filmen lieber in schon konfliktiven Lagen, weil dann, wenn es zu einer Straftat käme, also eine Körperverletzung, eine Beleidigung oder Ähnliches, dann haben sie gleich das Beweismaterial in der Hand. Also sie tun das, was wir Juristen Verfolgungsvorsorge nennen. Das heißt, eigentlich handeln sie schon repressiv polizeilich."

Dabei ist umstritten, ob der Datenschutz der Betroffenen eingehalten wird. Und Lars Gerhold warnt, dass es häufig nicht beim ursprünglichen Anlass oder den Einsatzfeldern bleibe, für die neue Befugnisse und neue Instrumente zugelassen würden.

"Dann wird diese Nutzung in der Regel ausgeweitet, auf andere Deliktfelder, für die es ursprünglich nie gedacht war. Und man darf nicht vergessen, dass die Möglichkeiten ja stetig anwachsen: Sowohl die Qualität der Kameratechnologien als auch die Analysemöglichkeiten steigen natürlich im Moment wieder vehement an. Das heißt, man könnte auch sagen, die Bodycam der Polizisten nutze ich eben auch zur Gesichtserkennung."

Clemens Arzt kritisiert zudem, dass neue Befugnisse eingeräumt würden, ohne vorangegangene zu prüfen. Ob etwa die Wagenkamera der Polizei sich bewährt habe, die vor rund 15 Jahren eingeführt wurde, sei nicht unabhängig ausgewertet worden.

"Wir hinterfragen nie unsere Maßnahmen, die wir neu der Polizei geben. Wir evaluieren nicht und wenn wir mal evaluieren, dann wird es beauftragt vom Innenminister und dann ist das Ergebnis schon klar."

Technische Aufrüstung als Symbol für Misstrauen gegenüber Bürgern

Arzt befürchtet, dass diese Schritte nicht länger das Sicherheitsempfinden verbessern, sondern dem Verhältnis der Bürger zur Polizei gar schaden könnten.

"Wie weit kann eigentlich der Staat gehen im Misstrauen gegenüber seinen Bürgern? Wir haben in Deutschland die ziemlich einzigartige Situation, dass wir ein ziemlich hohes Vertrauen der Bürger in die Polizei haben. Und trotzdem rüstet sie immer mehr auf, sie tragen schusssichere Westen, sie tragen am Gürtel 18 Kilogramm Equipment."

Eine ähnliche Gefahr sieht Lars Gerhold bei der technischen Ausweitung von Prävention und Überwachung. Der Sicherheitsforscher beobachtete in Großbritannien, dass die dort weitgehend akzeptierte Überwachung durch Sicherheitskameras neuerdings auf Skepsis stoße, seitdem überlegt werde, diese durch Gesichtserkennung zu erweitern. Er glaubt, dass in Deutschland ähnliche Themen wie die Nutzung biometrischer Daten oder die Mustererkennung zu Abwehrreaktionen führen könnten. In Mannheim etwa wird derzeit getestet, Plätze zu überwachen und von der Norm abweichende Bewegungen wie eine Schlägerei durch Algorithmen erkennen zu lassen.

"Und da kommen wir natürlich zu Recht in die Frage, wo sollten wir Grenzen setzen, damit wir also nicht uns irgendwann in ein autoritäres System bewegen, wo wir sagen, jetzt versuchen wir alles zu kontrollieren - weil das nicht möglich ist."

Ohnehin habe eine seiner Umfragen ergeben, dass Menschen sich am ehesten sicherer fühlten, wenn sie handlungsfähiges Personal um sich sähen - also keine Kamera, sondern den guten alten Wachtmeister. Derartige Erkenntnisse hat Barbara Slowik beherzigt, die seit anderthalb Jahren Polizeipräsidentin von Berlin ist. Die Stadt setzt zwar auch auf neue und durchaus umstrittene technische Methoden wie das Predictive Policing, den Versuch, Straftaten durch einen Algorithmus voraussagen zu lassen. Auch die gefühlte Sicherheit hat aber einen direkten Einfluss auf die Polizeiarbeit. Und da, sagt Slowik, zähle neben der Bekämpfung und Aufklärung von Diebstahl oder Wohnungseinbrüchen eben der Streifenpolizist:

"Angemessen Präsenz zu zeigen, deutlich mehr noch. Das tun wir gerade in besonders kriminalitätsbelasteten Orten, durch Brennpunktstreifen, wie wir es nennen, Schwerpunkteinsätze. Wir haben sogenannte mobile Wachen, das sind Fahrzeuge, die sich aufstellen an bestimmten Bereichen, auch nicht unbedingt kriminalitätsbelasteten Bereichen, sondern auch Bereichen, wo Bürger sind, die sich nicht so sicher fühlen, Lebensältere, die sich nicht so sicher fühlen, wo wir Präsenz zeigen."

Mehr Polizeipräsenz - und ihre Grenzen

Hier zeigt sich aber, dass die Polizei an Grenzen stößt, wenn sie nicht nur tatsächliche, sondern auch gefühlte Sicherheit schaffen will. Kritik an den mobilen Wachen gab es nämlich von der Gewerkschaft der Polizei. Die bemängelte, dass viele Beamte dort abgestellt seien, die anderswo dringender gebraucht würden. Ohnehin seien die Möglichkeiten ihrer Beamten begrenzt, sagt Slowik.

"Polizei kann nur einen Teil der subjektiven Sicherheit geben. Ich denke, da kommen viele gesellschaftliche, soziologische Themenstellungen auch mit rein, die man betrachten muss. Eine generelle Verunsicherung der Gesellschaft, durch eine Globalisierung, durch eine Digitalisierung, durch Veränderung von Stadtbild auch."

Tatsächlich gebe es nicht eine, sondern viele Sicherheiten, sagt Experte Lars Gerhold, von der Verbrechensabwehr bis zur sozialen Sicherheit. Die Gesellschaft müsse sich darüber verständigen, was überhaupt für mehr Sicherheit sorgt:

"Sicherheit ist etwas, was in einem ständigen Aushandlungsprozess ist. Der eine Akteur, eine Institution, kann sagen, Terrorismus ist unser größtes Problem, darauf sollten wir uns fokussieren. Und ein anderer Akteur sagt, nein, Naturgefahren sind viel wichtiger, wir sollten das verfügbare Geld zum Beispiel da hineinstecken. Und das ist eine Frage des Aushandelns."

Und noch etwas kommt hinzu: Sicherheit ist kein klar definierter Zustand, dem man sich durch ein bestimmtes Verhalten auf einer Skala annähern kann. Sicherheit und somit auch das Sicherheitsgefühl sind stets im Fluss, weil eine Gesellschaft abwägen muss, wo sie Regeln verschärfen und wo sie Freiräume lassen will.