Die Reiter der Apokalypse bringen Krieg, Seuchen, Hunger, Tod. Ihnen ist die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit auszurotten. So heißt es in der Offenbarung des Johannes.

In diesem Sinne trifft der Jenaer Historiker Georg Schmidt, der die endzeitlichen Unheilsboten im Titel seiner monumentalen Darstellung des Dreißigjährigen Krieges zitiert, durchaus ein Empfinden damaliger Zeitgenossen. Die sorgten sich um das Heil ihrer Seelen, ängstigten sich vor einem Kometen, der im Herbst 1618 am Himmel erschien, und bekamen von den Kanzeln jeder Konfession zu hören, dass sie den Krieg als Strafe Gottes für ihre Sünden zu erdulden hätten.

"Nichts als Morden, Brennen, Plündern"

Sie wurden drei Jahrzehnte lang immer wieder auch Zeugen grässlicher Szenen wie der Magdeburger Bürgermeister Otto Guericke, der 1631 das Wüten der Truppen des katholischen Feldherrn Tilly in seiner Stadt beschrieb: "Da ist nichts als Morden, Brennen, Plündern, Peinigen, Prügeln gewesen. Mit den Weibern, Jungfrauen, Töchtern und Mägden aber, die keine Männer, Eltern, oder Verwandte gehabt, ist es übel abgelaufen, sind teils genotzüchtigt und geschändet, teils zu Konkubinen behalten worden."

In einer anderen Hinsicht ist der metaphysisch angehauchte Buchtitel indes auch irreführend. Geht es dem Autor doch erklärtermaßen darum, das bis heute populäre Bild der Epoche zu entrümpeln. Etwa das Missverständnis auszuräumen, es sei damals um die Religion gegangen.

"Es gehört zu den Paradoxien des Dreißigjährigen Krieges, dass er von Anfang an kein Glaubenskrieg war, aber als solcher inszeniert wurde", schreibt Schmidt. Tatsächlich wurde der Kampf um die Ausgestaltung der Verfassung des damaligen Heiligen Römischen Reiches geführt. Dass sich ein zunächst regional begrenzter Aufstand protestantischer Böhmen gegen ihren katholischen habsburgischen Monarchen Ferdinand II. zum Flächenbrand auswuchs, hatte auch nichts mit frommem Eifer zu tun, sondern mit profanem Kalkül.

Der Krieg hätte ja mit der Niederschlagung des böhmischen Aufstandes im November 1620 zu Ende sein können. Doch hatte Kaiser Ferdinand seinem Hauptverbündeten, dem bayerischen Herzog Maximilian, Zusagen zu Lasten protestantischer Interessen im Reich gemacht, deren Einlösung mit weiterer Waffengewalt durchgesetzt werden musste. Durch militärische Anfangserfolge ließ sich der Kaiser überdies zu dem Versuch verleiten, die Protestanten nicht nur in Böhmen, sondern im ganzen Reich zu unterwerfen.

Es ging um Macht, nicht um Religion

Schmidt, der die zeitgenössische Publizistik umfangreich heranzieht, verweist auch auf Ungereimtheiten in manchen Greuelberichten. Auffällig sei, dass für die grausamsten Taten meist Ausländer verantwortlich gemacht wurden: "Kroaten oder Kosaken, Italiener und Spanier wurden aufgrund ihres Aussehens und ihrer Kleidung als Fremde identifiziert und als Quälgeister denunziert. Doch längst nicht immer hatten diejenigen, die darüber so schrecklich präzise berichteten, diese Folterqualen erlebt oder mit eigenen Augen gesehen. Wann, wo und wie oft sie erfolgten und wer die Täter waren, ist selten bekannt."

Schmidt zitiert ein angeblich von Kroaten verübtes Massaker in Schmalkalden, das in damaligen Flugschriften geschildert, in der lokalen Überlieferung aber nicht zu belegen sei.

Er stellt fest, dass nach Kriegsende die Quellen mindestens anderthalb Jahrhunderte lang von der Erinnerung an Gräueltaten nichts berichten, und macht damit seinen Zweifel an der verbreiteten These plausibel, der Krieg habe unter den Deutschen ein nachhaltiges Trauma mit weitreichenden politischen Konsequenzen bewirkt: "Die angebliche Traumatisierung des deutschen Volkes ist keine Folge des Krieges. Die einzelnen Versatzstücke des Leidens wurden erst im 19. Jahrhundert zur Urkatastrophe und zum kollektiven Trauma verdichtet, um den preußischen Weg zum kleindeutschen Nationalstaat historisch zu legitimieren."

Das Alte Reich und sein System

In drei große Abschnitte gliedert sich Schmidts Erzählung. Zunächst geht es um die lange Vorgeschichte des Krieges. Hier ist abgesehen von der Reformation und ihren Folgen vom politischen System des Alten Reiches die Rede, wie es sich seit etwa 1500 herausgebildet hatte. Den größten Raum nimmt mit rund 400 Seiten der zweite Teil ein, der den Leser mit militärischen Operationen und politischen Winkelzügen dieser "Dreißig Jahre" vertraut macht. Im dritten schließlich geht es um die Friedensverhandlungen, die seit 1643 in Münster und Osnabrück geführt wurden.

Für das Verständnis des Buches wesentlich sind Schmidts Ausführungen zur Verfassung des frühneuzeitlichen Alten Reiches. Dieses war im Unterschied zu den Königreichen Westeuropas kein zentral regiertes Gemeinwesen, sondern ein Verbund fürstlicher und kommunaler "Reichsstände", in dem der Kaiser die Rolle eines repräsentativen Oberhauptes spielte. Seit dem 19. Jahrhundert hat die Geschichtsschreibung es wegen dieses Mangels an einheitlicher Führung als gescheiterten Staat denunziert.

Dagegen verweist Schmidt auf aus heutiger Sicht zukunftsweisende Elemente, auf Ansätze zu Pluralität und Rechtsstaatlichkeit, die anderswo im damaligen Europa undenkbar waren. So hatten seit dem frühen 16. Jahrhundert Untertanen das Recht, die eigenen Obrigkeiten vor höchsten Reichsgerichten zu verklagen. Das Nebeneinander der Konfessionen begründete die Notwendigkeit, einem Werte- und Interessenpluralismus Rechnung zu tragen. Namentlich protestantische Juristen definierten das Reich als ein sich selbst regierendes Gemeinwesen, das auch dem Kaiser nicht unterworfen war.

Kriegsverlängernde Interventionen

Schmidt schreibt: "Durch das teils beabsichtigte, teils zufällige Zusammenwirken von Reichsständen und Kaiser entstand ein politisches Mehrebenengefüge komplementärer Staatlichkeit. Es zügelte absolutistische Ambitionen, erzwang konsensorientiertes Handeln und generierte eine strukturelle Nichtangriffsfähigkeit."

Im Dreißigjährigen Krieg ging es um den Bestand dieser Ordnung, die gegen den Anspruch des Kaisers verteidigt wurde, im Reich nicht nur eine nominelle, sondern die faktische Herrschaft auszuüben. Wäre dies gelungen, so wäre in der Mitte Europas eine Machtzusammenballung entstanden, die die Nachbarn nicht hinzunehmen bereit waren. So kam es immer dann, wenn die kaiserliche Seite militärisch die Oberhand zu behalten schien, zu kriegsverlängernden Interventionen zunächst Dänemarks, dann Schwedens, schließlich Frankreichs.

Schmidt entwirft kein für den Fachhistoriker neues Geschichtsbild. Er zieht eine Summe nicht zuletzt seiner eigenen frühneuzeitlichen Studien. Dabei gelingt ihm ein facettenreiches und fesselnd geschrieben Epochenpanorama, in dem Struktur- und Ereignisgeschichte gekonnt verknüpft sind.

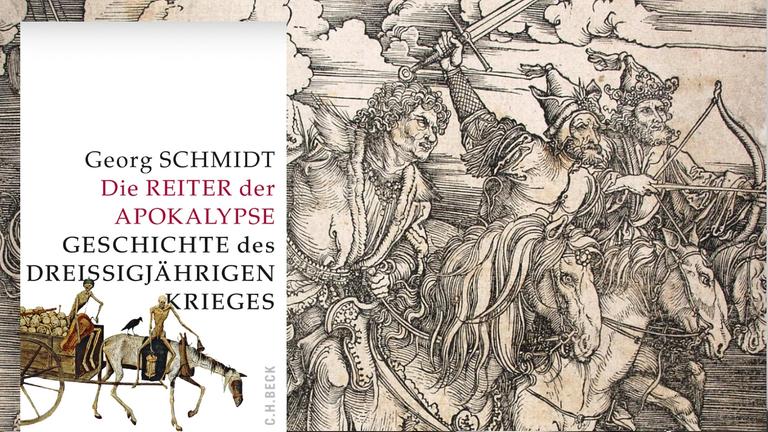

Georg Schmidt: "Die Reiter der Apokalypse. Geschichte des Dreißigjährigen Krieges",

C.H.Beck, 810 Seiten, 32 Euro.

C.H.Beck, 810 Seiten, 32 Euro.