Die Massachusetts Historical Society ist eine ehrwürdige amerikanische Institution. Im vergangenen Oktober trafen hier zwei prominente Historiker aufeinander, Experten für genau die Zeit, in der die Historical Society gegründet wurde. Das war 1791. Eine Debatte über die amerikanische Revolution 1776 war angekündigt. Und zwei Perspektiven.

Auf der einen Seite Gordon Wood, Jahrgang 1933, Pulitzer-Preisträger, über Jahrzehnte Professor an Elite-Universitäten wie Harvard, Cambridge und Brown. Konservativ. Auf der anderen Seite der liberale Herausforderer, Woody Holton, Jahrgang 1959, Professor an der Universität von South Carolina. Mit kollegialen Freundlichkeiten hielten die beiden Herren sich keine Sekunde auf.

„Woody ist ein guter aktivistischer Historiker, der eine Geschichte will, die sich nutzen lässt für die Lösung von heutigen Fragen. Und das ist ein Problem, das viele Historiker heute haben.“ Was für eilige Ohren unverfänglich, fast freundlich klingen mochte, war ein vernichtender Vorwurf: Holton, so sagte Wood, biege sich die historische Wahrheit passend zurecht für seine liberale Agenda.

„Woody ist ein guter aktivistischer Historiker, der eine Geschichte will, die sich nutzen lässt für die Lösung von heutigen Fragen. Und das ist ein Problem, das viele Historiker heute haben.“ Was für eilige Ohren unverfänglich, fast freundlich klingen mochte, war ein vernichtender Vorwurf: Holton, so sagte Wood, biege sich die historische Wahrheit passend zurecht für seine liberale Agenda.

US-Historiker werden von Freunden zu Feinden

Professor Woody Holton: „Gordon Wood war ein Freund von mir, aber leider sind wir jetzt Feinde, er beantwortet meine Anrufe nicht mehr seit der Debatte. Aber ich denke, ich kann fair beschreiben, wie er es sieht. Für ihn waren sich in der amerikanischen Revolution die meisten Amerikaner über die meisten Fragen einig. Er wird zugeben, dass jeder fünfte Amerikaner ein Sklave war - früher hat er das nicht zugegeben. Aber er wird sie als inert beschreiben, wie ein Gas, das nicht brennbar ist. Es tut nichts, es ist einfach nur da. Und Frauen werden in einem Buch von Gordon Wood ebenfalls nur eine sehr kleine Rolle spielen.“

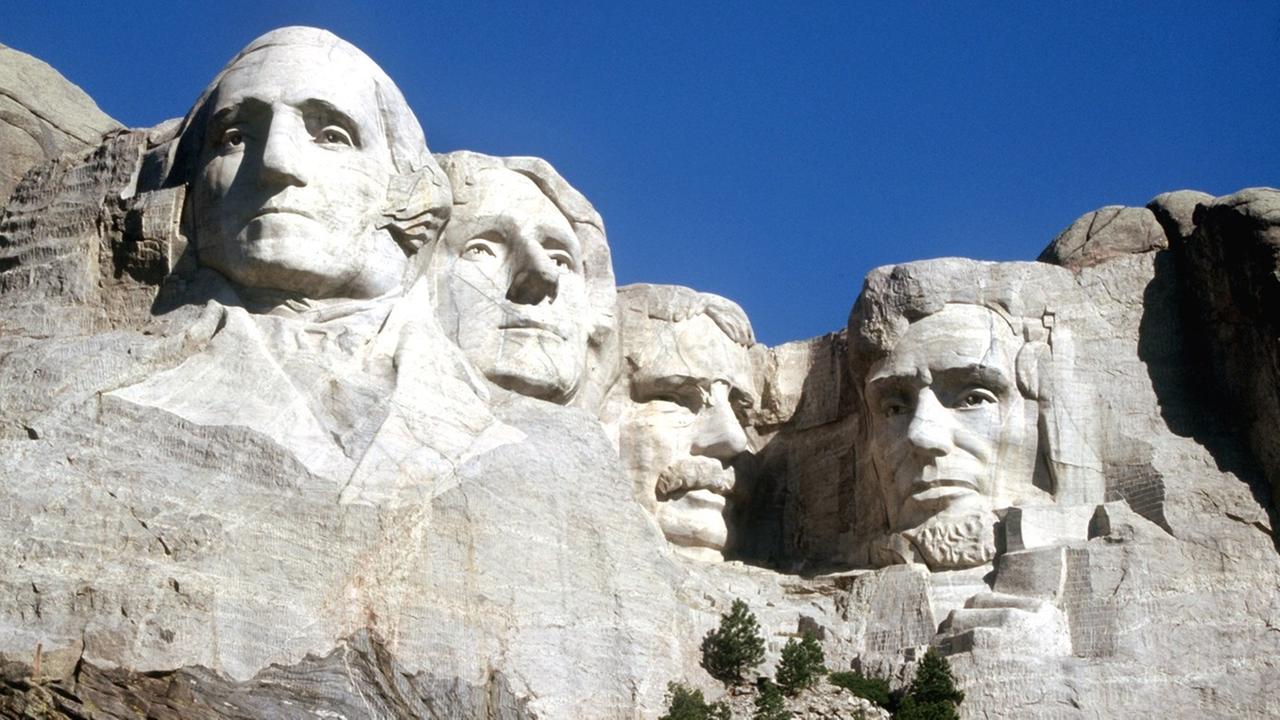

Für Gordon Wood war die amerikanische Revolution eine liberale Transformation von welthistorischer Bedeutung. Grundsätzliche Kritik an den großen Männern, die sie bewerkstelligt haben, und an ihren Idealen gilt ihm als Angriff auf die Grundfesten der Nation.

Auch in Woody Holtons neuem Buch „Liberty is sweet“ fehlen die Boston Tea Party, George Washington und die Schlacht von Lexington und Concord nicht; Eckpunkte jeder Revolutionsgeschichte. Aber im Mittelpunkt stehen bei Holton Amerikaner, die in klassischen Revolutionsbeschreibungen früher kaum vorkamen: Sklaven und Indianer, Frauen, Arme und religiöse Abweichler.

„1776 hat in Amerika im Grunde wenig verändert. 1776 war kein Wendepunkt, was die Sklaverei angeht. Jedenfalls nicht da, wo 90% der Sklaven lebten, nämlich im Süden. 1776 war auch kein Wendepunkt für Frauen, die beinahe so etwas wie Eigentum ihrer Ehemänner waren, fast wie Sklaven. Das änderte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts langsam, als die ersten Gesetze auf Bundesstaatenebene kamen, die Frauen von der Herrschaft ihrer Männer befreiten.“

Für Gordon Wood war die amerikanische Revolution eine liberale Transformation von welthistorischer Bedeutung. Grundsätzliche Kritik an den großen Männern, die sie bewerkstelligt haben, und an ihren Idealen gilt ihm als Angriff auf die Grundfesten der Nation.

Auch in Woody Holtons neuem Buch „Liberty is sweet“ fehlen die Boston Tea Party, George Washington und die Schlacht von Lexington und Concord nicht; Eckpunkte jeder Revolutionsgeschichte. Aber im Mittelpunkt stehen bei Holton Amerikaner, die in klassischen Revolutionsbeschreibungen früher kaum vorkamen: Sklaven und Indianer, Frauen, Arme und religiöse Abweichler.

„1776 hat in Amerika im Grunde wenig verändert. 1776 war kein Wendepunkt, was die Sklaverei angeht. Jedenfalls nicht da, wo 90% der Sklaven lebten, nämlich im Süden. 1776 war auch kein Wendepunkt für Frauen, die beinahe so etwas wie Eigentum ihrer Ehemänner waren, fast wie Sklaven. Das änderte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts langsam, als die ersten Gesetze auf Bundesstaatenebene kamen, die Frauen von der Herrschaft ihrer Männer befreiten.“

Radikal andere Interpretation des Jahres 1776

Solche Überlegungen führen Holton zu einer radikal anderen Interpretation des Jahres 1776: „Wir sollten vom Unabhängigkeitskrieg sprechen, weil die amerikanischen Eliten wie Thomas Jefferson und George Washington unabhängig wurden von Großbritannien. Aber das ist etwas ganz anderes als eine Revolution.“

Bei Woody Holton wird damit aus einer erhebenden Heldengeschichte mit großen Idealen eine überaus problematische Geschichte, an der viele beteiligt waren; mit eigenen Interessen und Zielen, mit Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht. Wobei die Unversöhnlichkeit zwischen Wood und Holton klar macht: Es geht dabei um weit mehr, als um konträre Standpunkte zweier Akademiker über die Geschichte der USA, es geht um die Gegenwart und Zukunft des Landes.

Bei Woody Holton wird damit aus einer erhebenden Heldengeschichte mit großen Idealen eine überaus problematische Geschichte, an der viele beteiligt waren; mit eigenen Interessen und Zielen, mit Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht. Wobei die Unversöhnlichkeit zwischen Wood und Holton klar macht: Es geht dabei um weit mehr, als um konträre Standpunkte zweier Akademiker über die Geschichte der USA, es geht um die Gegenwart und Zukunft des Landes.

Und diese Debatte wird überall in den USA geführt. Der Zeithistoriker Thomas Zimmer unterrichtet derzeit als Gastprofessor an der Georgetown University in Washington DC:

„Es wird über die Frage diskutiert, wie die amerikanische Revolution zu bewerten sei, wie die Bedeutung und die Rolle der Sklaverei zu bewerten sei, wie die Bedeutung und Rolle von Rassismus in der amerikanischen Geschichte zu bewerten sei. Also es gibt diese sehr intensiven Diskussionen um Geschichte, die hier jetzt mit diesem Begriff der „History Wars“, der Geschichtskriege belegt werden. Und da ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, die nicht als isoliertes Phänomen zu betrachten, sondern im Kontext der größeren politischen, kulturellen Auseinandersetzungen zu verstehen.“

„Es wird über die Frage diskutiert, wie die amerikanische Revolution zu bewerten sei, wie die Bedeutung und die Rolle der Sklaverei zu bewerten sei, wie die Bedeutung und Rolle von Rassismus in der amerikanischen Geschichte zu bewerten sei. Also es gibt diese sehr intensiven Diskussionen um Geschichte, die hier jetzt mit diesem Begriff der „History Wars“, der Geschichtskriege belegt werden. Und da ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, die nicht als isoliertes Phänomen zu betrachten, sondern im Kontext der größeren politischen, kulturellen Auseinandersetzungen zu verstehen.“

History Wars: Geschichtskriege und das "Projekt 1619"

Ein Kurs von Thomas Zimmer an der Georgetown University trägt den Titel „21st Century History Wars“, „Geschichtskriege des 21. Jahrhunderts“:

„Aus der Sicht derjenigen, die diesen Kampf betreiben, ist das alles ein Kampf, es sind nicht getrennte, isolierte Phänomene, sondern es ist insgesamt eine Situation, in der die weiße christliche Vorherrschaft politisch und kulturell unter Druck geraten ist; der Versuch, sie zu stabilisieren, sie aufrechtzuerhalten, sie wieder durchzusetzen, politisch und kulturell. Das ist eigentlich, würde ich sagen, der große Kontext. Und in dem sehen wir jetzt diese Kämpfe um Geschichte. Und dann in Gesetze gegossen, der Kampf um die Vorherrschaft nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern überhaupt im Bildungswesen.“

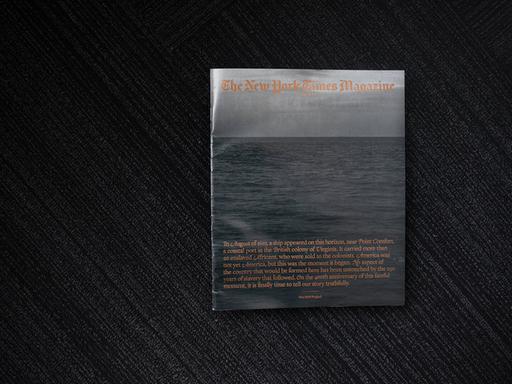

Einer der Kristallisationspunkte der Debatten ist das sogenannte „1619 Projekt“. Was im August 2019 als Sondernummer des New York Times Magazine begann, hat sich zwei Jahre später ausgewachsen zu einer mächtigen multimedialen Geschichts- und Aufklärungsinitiative. Das war spätestens im Winter 2020 klar, als die Zeitung eine Fernsehwerbung während der Oscar-Verleihungen schaltete. Die R’n’B-Sängerin Janelle Monáe war da zu sehen in einem weißen Kleid vor romantischer Ozeankulisse. Und Monáe verkündete eine drastische Botschaft.

„Im August 1619 tauchte hier am Horizont in der Nähe von Point Comfort Virginia ein Schiff auf. An Bord waren mehr als zwanzig versklavte Afrikaner, die an die Kolonisten verkauft wurden. Kein Aspekt des Landes blieb unberührt von der Sklaverei, die folgte. Amerika war noch nicht Amerika. Aber dies war der Moment, als es begann.“

„Aus der Sicht derjenigen, die diesen Kampf betreiben, ist das alles ein Kampf, es sind nicht getrennte, isolierte Phänomene, sondern es ist insgesamt eine Situation, in der die weiße christliche Vorherrschaft politisch und kulturell unter Druck geraten ist; der Versuch, sie zu stabilisieren, sie aufrechtzuerhalten, sie wieder durchzusetzen, politisch und kulturell. Das ist eigentlich, würde ich sagen, der große Kontext. Und in dem sehen wir jetzt diese Kämpfe um Geschichte. Und dann in Gesetze gegossen, der Kampf um die Vorherrschaft nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern überhaupt im Bildungswesen.“

Einer der Kristallisationspunkte der Debatten ist das sogenannte „1619 Projekt“. Was im August 2019 als Sondernummer des New York Times Magazine begann, hat sich zwei Jahre später ausgewachsen zu einer mächtigen multimedialen Geschichts- und Aufklärungsinitiative. Das war spätestens im Winter 2020 klar, als die Zeitung eine Fernsehwerbung während der Oscar-Verleihungen schaltete. Die R’n’B-Sängerin Janelle Monáe war da zu sehen in einem weißen Kleid vor romantischer Ozeankulisse. Und Monáe verkündete eine drastische Botschaft.

„Im August 1619 tauchte hier am Horizont in der Nähe von Point Comfort Virginia ein Schiff auf. An Bord waren mehr als zwanzig versklavte Afrikaner, die an die Kolonisten verkauft wurden. Kein Aspekt des Landes blieb unberührt von der Sklaverei, die folgte. Amerika war noch nicht Amerika. Aber dies war der Moment, als es begann.“

Das "1619 Project" ist ein "Longform-Journalismus"-Projekt, das von der Journalistin Nikole Hannah-Jones zusammen mit weiteren Autorinnen und Autoren der New York Times entwickelt wurde. Den Auftakt machte eine Sonderausgabe des New York Times Magazine im August 2021, genau 400 Jahre nach der Ankunft der ersten als Sklaven verschleppten Afrikaner in der britischen Kolonie Virginia. Es folgten multimedial aufbereitete Online-Artikel und Kurse; speziell auch zur Verwendung im Geschichtsunterricht, sowie eine Podcast-Serie.

1619 als neues, problematisches Gründungsjahr für die USA?

Das Ziel des „1619 Projektes“ ambitioniert zu nennen, ist eine Untertreibung. Thomas Zimmer: „Also das Ziel dieses ‚1619 project‘ war ja, eine andere Perspektive auf die amerikanische Geschichte zu etablieren, eine andere Erzählung von Amerika, die den Ursprung nicht 1776 verortet, sozusagen mit der Unabhängigkeitserklärung. Und eben den Fokus auch wegnimmt von den weißen Gründervätern, sondern ihn legt auf das Jahr 1619 und damit ins Zentrum stellt die Sklaverei beziehungsweise deren langfristige Wirkung. Und damit auch sozusagen den strukturellen und systematischen Rassismus und vor allem: den Kampf darum, das Ideal einer Gesellschaft zu verwirklichen, in der tatsächlich alle Menschen gleich sein sollen.“

Für Fachhistorikerinnen und Historiker war wenig von dem, was das „1619 Projekt“ vortrug, neu, kontrovers oder skandalös. Sicher, man konnte über vieles diskutieren, es gab Fehler, auch einen groben.

„Nikole Hannah-Jones behauptete, Männer wie George Washington und Thomas Jefferson, die Hunderte Sklaven besaßen, hätten gegen die Briten rebelliert, weil sie Angst hatten, dass die Anti-Sklaverei-Bewegung in Großbritannien dazu führen würde, dass das Parlament in London die Sklaverei in den Kolonien verbietet. Aber diese Gefahr bestand nicht. Die Führer des British Empire wussten sehr gut, dass ihr eigener Wohlstand genau wie der von Nordamerika auf Sklaverei basierte.“

Dieser und andere Fehler in der Zeitungsversion des „1619 Projektes“ wurden in der kürzlich erschienenen Buchausgabe korrigiert.

Für Fachhistorikerinnen und Historiker war wenig von dem, was das „1619 Projekt“ vortrug, neu, kontrovers oder skandalös. Sicher, man konnte über vieles diskutieren, es gab Fehler, auch einen groben.

„Nikole Hannah-Jones behauptete, Männer wie George Washington und Thomas Jefferson, die Hunderte Sklaven besaßen, hätten gegen die Briten rebelliert, weil sie Angst hatten, dass die Anti-Sklaverei-Bewegung in Großbritannien dazu führen würde, dass das Parlament in London die Sklaverei in den Kolonien verbietet. Aber diese Gefahr bestand nicht. Die Führer des British Empire wussten sehr gut, dass ihr eigener Wohlstand genau wie der von Nordamerika auf Sklaverei basierte.“

Dieser und andere Fehler in der Zeitungsversion des „1619 Projektes“ wurden in der kürzlich erschienenen Buchausgabe korrigiert.

Neue Helden - oder "Propaganda" und "Gehirnwäsche"?

Aber die rasende Wut, mit der das Projekt vom konservativen Amerika aufgenommen wurde, hatte einen anderen Grund, so Thomas Zimmer:

„Was da so stark abgelehnt wird ist vor allem, dass zu den Heldenfiguren in der amerikanischen Geschichte in dieser Lesart von Nikole Hannah-Jones eben nichtweiße Figuren werden. Es sind eben nicht Abraham Lincoln oder die weißen Abolitionisten, die dieses Land stetig verbessern, sondern es sind die schwarzen Sklaven selber. Oder es sind nach dem Bürgerkrieg die Schwarzen im Jim-Crow-South, die sich nicht unterkriegen lassen, es ist die schwarze Bürgerrechtsbewegung.“

„Auf Twitter hat es jemand sehr gut gesagt: Die Kritiker waren nicht wütend wegen der Fehler, die das ‚Projekt 1619‘ gemacht hatte. Sie waren wütend über das, was stimmte.“

Typische Reaktionen konservativer Kritiker klangen so: „Im Gegensatz zu seinen erklärten Zielen scheint der Zweck des ‚1619 Projekts‘ darin zu bestehen, Amerika zu delegitimieren und seine Bürger weiter zu spalten und zu demoralisieren.“

Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich sprach gar von „Propaganda“ und „Gehirnwäsche“.

„Was da so stark abgelehnt wird ist vor allem, dass zu den Heldenfiguren in der amerikanischen Geschichte in dieser Lesart von Nikole Hannah-Jones eben nichtweiße Figuren werden. Es sind eben nicht Abraham Lincoln oder die weißen Abolitionisten, die dieses Land stetig verbessern, sondern es sind die schwarzen Sklaven selber. Oder es sind nach dem Bürgerkrieg die Schwarzen im Jim-Crow-South, die sich nicht unterkriegen lassen, es ist die schwarze Bürgerrechtsbewegung.“

„Auf Twitter hat es jemand sehr gut gesagt: Die Kritiker waren nicht wütend wegen der Fehler, die das ‚Projekt 1619‘ gemacht hatte. Sie waren wütend über das, was stimmte.“

Typische Reaktionen konservativer Kritiker klangen so: „Im Gegensatz zu seinen erklärten Zielen scheint der Zweck des ‚1619 Projekts‘ darin zu bestehen, Amerika zu delegitimieren und seine Bürger weiter zu spalten und zu demoralisieren.“

Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich sprach gar von „Propaganda“ und „Gehirnwäsche“.

Gesetze gegen missliebige Geschichts-Interpretationen

Doch es blieb nicht bei harter, unsachlicher Kritik. Weil in den Augen der Konservativen das ‚1619 Projekt‘ bewies, dass angeblich linke, zersetzende, unamerikanische Kräfte die Macht nicht nur an den Universitäten, sondern auch in Institutionen wie der "New York Times" übernommen haben, versuchen die Republikaner jetzt mit Hilfe von Gesetzen auf Bundesstaatenebene dagegen zu halten. Professor Thomas Zimmer:

„In den letzten dreizehn, vierzehn Monaten seit Anfang 2021 haben die Republikaner weit über 100 Gesetze in über 40 Staaten eingebracht, die eben ganz enge Zensur und ganz enge Sagbarkeitsregeln für den Bildungsbereich vorsehen. Das beschleunigt sich sogar noch. Allein im Januar 2022 waren es über 70 solcher Gesetze, die da eingebracht worden sind. Eigentlich überall in allen Staaten bringen Republikaner diese Gesetze ein und in allen Staaten, wo sie an der Macht sind, das sind etwa die Hälfte der amerikanischen Staaten, werden die auch verabschiedet.“

Außerhalb der USA hat die Zensurlawine bisher wenig Aufsehen erregt. Doch die Folgen sind schon jetzt beträchtlich. Woody Holton: „Meine Tochter ist an der High School. Und wenn das Gesetz verabschiedet wird, das gerade eingebracht wurde in South Carolina, dann wird das ‚1619‘-Buch in ihrer Schule verboten und in jeder anderen Schule des Bundesstaates auch. Zehn andere Staaten haben solche Gesetze schon verabschiedet und sie werden rigoros durchgesetzt. In Texas, in kleineren Staaten wie Oklahoma, in Florida. Das ist kein Zukunftsgespenst, das passiert jetzt in den USA.“

„In den letzten dreizehn, vierzehn Monaten seit Anfang 2021 haben die Republikaner weit über 100 Gesetze in über 40 Staaten eingebracht, die eben ganz enge Zensur und ganz enge Sagbarkeitsregeln für den Bildungsbereich vorsehen. Das beschleunigt sich sogar noch. Allein im Januar 2022 waren es über 70 solcher Gesetze, die da eingebracht worden sind. Eigentlich überall in allen Staaten bringen Republikaner diese Gesetze ein und in allen Staaten, wo sie an der Macht sind, das sind etwa die Hälfte der amerikanischen Staaten, werden die auch verabschiedet.“

Außerhalb der USA hat die Zensurlawine bisher wenig Aufsehen erregt. Doch die Folgen sind schon jetzt beträchtlich. Woody Holton: „Meine Tochter ist an der High School. Und wenn das Gesetz verabschiedet wird, das gerade eingebracht wurde in South Carolina, dann wird das ‚1619‘-Buch in ihrer Schule verboten und in jeder anderen Schule des Bundesstaates auch. Zehn andere Staaten haben solche Gesetze schon verabschiedet und sie werden rigoros durchgesetzt. In Texas, in kleineren Staaten wie Oklahoma, in Florida. Das ist kein Zukunftsgespenst, das passiert jetzt in den USA.“

Hunderte Zensurgesetze auf Bundesstaatenebene

In Florida sollen Eltern das Recht erhalten, Lehrer zu verklagen, die gegen das Verbot des „1619 Projekts“ verstoßen. Kentucky will u.a. „negative Behauptungen über die amerikanische Geschichte“ verbieten, in Missouri wurden seit Beginn des Jahres gleich 16 Gesetze dieser Art eingebracht. Organisationen wie das Amerikanische PEN-Zentrum, die versuchen, die Flut an Gesetzentwürfen zu dokumentieren, haben alle Hände voll zu tun.

„Das sind zutiefst autoritäre Visionen, die da jetzt in Gesetze gegossen werden. Ich glaube, da ist allen Beteiligten sehr klar, dass es hier eben nicht nur um Geschichte geht, sondern ganz konkret: Es geht um die politische, gesellschaftliche und kulturelle Ordnung und darum, ob sie eher legitimiert und gestützt wird oder ob sie hinterfragt und problematisiert wird.“

Wie aber könnte ein Ausweg aus der Konfrontation aussehen? Sind Kompromisse überhaupt vorstellbar? Woody Holton hat eine naheliegende Idee: „Das lässt sich leicht lösen: Wenn Jefferson sich dafür entschied, Sklaven zu besitzen, obwohl er wusste, dass es falsch ist, dann muss man das ablehnen. Aber deshalb muss man nicht ‚All men are created equal‘ ablehnen.“

„Das sind zutiefst autoritäre Visionen, die da jetzt in Gesetze gegossen werden. Ich glaube, da ist allen Beteiligten sehr klar, dass es hier eben nicht nur um Geschichte geht, sondern ganz konkret: Es geht um die politische, gesellschaftliche und kulturelle Ordnung und darum, ob sie eher legitimiert und gestützt wird oder ob sie hinterfragt und problematisiert wird.“

Wie aber könnte ein Ausweg aus der Konfrontation aussehen? Sind Kompromisse überhaupt vorstellbar? Woody Holton hat eine naheliegende Idee: „Das lässt sich leicht lösen: Wenn Jefferson sich dafür entschied, Sklaven zu besitzen, obwohl er wusste, dass es falsch ist, dann muss man das ablehnen. Aber deshalb muss man nicht ‚All men are created equal‘ ablehnen.“

Kompromisse bei der Geschichtsinterpretation unmöglich?

Woody Holton spielt auf einen berühmten Satz aus der Unabhängigkeitserklärung von 1776 an, die maßgeblich von Thomas Jefferson verfasst wurde: „Wir halten die nachfolgenden Wahrheiten für klar an sich und keines Beweises bedürfend, nämlich: dass alle Menschen gleich geboren; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt sind.“

„Die Prinzipien sind gut, selbst wenn sie von Sklavenhaltern geschrieben wurden. Und darum sage ich: Wir sollten uns nicht um die Sklavenhalter scharen, die unsere Bill of Rights und die Unabhängigkeitserklärung geschrieben haben, wir sollten uns um diese Dokumente selbst scharen und um die Prinzipien, die da formuliert werden.“

Genau darin kann man auch die Intention des „1619 Projektes“ sehen. In Nikole Hannah-Jones zentralem Essay heißt es: „Unsere Gründungsideale von Freiheit und Gleichheit waren falsch, als sie geschrieben wurden. Schwarze Amerikaner haben über Generationen dafür gekämpft, dass sie wahr werden.“

Doch obwohl das „1619 Projekt“ bei allem Zorn über den fortgesetzten Rassismus deutlich von amerikanischem Patriotismus beseelt ist, scheinen Kompromisse über diese Fragen unmöglich.

„Die Prinzipien sind gut, selbst wenn sie von Sklavenhaltern geschrieben wurden. Und darum sage ich: Wir sollten uns nicht um die Sklavenhalter scharen, die unsere Bill of Rights und die Unabhängigkeitserklärung geschrieben haben, wir sollten uns um diese Dokumente selbst scharen und um die Prinzipien, die da formuliert werden.“

Genau darin kann man auch die Intention des „1619 Projektes“ sehen. In Nikole Hannah-Jones zentralem Essay heißt es: „Unsere Gründungsideale von Freiheit und Gleichheit waren falsch, als sie geschrieben wurden. Schwarze Amerikaner haben über Generationen dafür gekämpft, dass sie wahr werden.“

Doch obwohl das „1619 Projekt“ bei allem Zorn über den fortgesetzten Rassismus deutlich von amerikanischem Patriotismus beseelt ist, scheinen Kompromisse über diese Fragen unmöglich.

Die politischen Gräben sind tief

Politisch sind die Gräben tief wie nie: „Da geht es wirklich darum, dass Macht, politische, aber eben auch kulturelle Macht umgeschichtet werden soll. Und da wird es keinen Weg des Konsenses geben.“

Ein Indiz für den Abgrund, der beide Seiten trennt: Selbst zwischen professionellen Historikern ist der Ton rau wie nie. In Massachusetts warf Woody Holton dem Kollegen Gordon Wood vor, der amerikanischen Rechten Argumente für ihre Zensurkampagne zu liefern. „Und darum verlange ich von Ihnen, dass Sie einen weiteren offenen Brief schreiben an Senator Cotton, Gouverneur De Santis und all die anderen Demagogen, die ihre Kritik benutzen, um das ‚1619 Projekt‘ zu verbieten. Sagen Sie denen: ‚God damn it, ich bin Gordon Wood und ich bin gegen Zensur.‘“

Nicht dass ein solcher Brief die amerikanische Rechte beeindrucken würde. Aber Gordon Wood hat ihn nicht geschrieben.

Ein Indiz für den Abgrund, der beide Seiten trennt: Selbst zwischen professionellen Historikern ist der Ton rau wie nie. In Massachusetts warf Woody Holton dem Kollegen Gordon Wood vor, der amerikanischen Rechten Argumente für ihre Zensurkampagne zu liefern. „Und darum verlange ich von Ihnen, dass Sie einen weiteren offenen Brief schreiben an Senator Cotton, Gouverneur De Santis und all die anderen Demagogen, die ihre Kritik benutzen, um das ‚1619 Projekt‘ zu verbieten. Sagen Sie denen: ‚God damn it, ich bin Gordon Wood und ich bin gegen Zensur.‘“

Nicht dass ein solcher Brief die amerikanische Rechte beeindrucken würde. Aber Gordon Wood hat ihn nicht geschrieben.