Früher war das Kosmopolitische ein erstrebenswertes Ziel auf dem Weg einer friedlichen Welt. Doch globalisierte Eliten dienen inzwischen häufig als Feindbild in einer nach rechts rückenden Gesellschaft. Die "einfachen Menschen", so wird allenthalben betont, würden ihnen mit Hass und Verachtung begegnen, denn sie hätten ein natürliches Bedürfnis nach nationaler Heimat. Doch so holzschnitthaft wie dieser Gegensatz ist, so falsch sei er auch, sagt der Kulturhistoriker Bodo Mrozek.

Jahrzehntelang haben gerade Menschen aus bildungsfernen Milieus die Internationalisierung der Kultur vorantrieben – gegen den vehementen Widerstand der Eliten. In seinem Essay widmet er sich der Frage, warum Menschen mit höherer Bildung heute noch immer ein Integrationsdefizit haben.

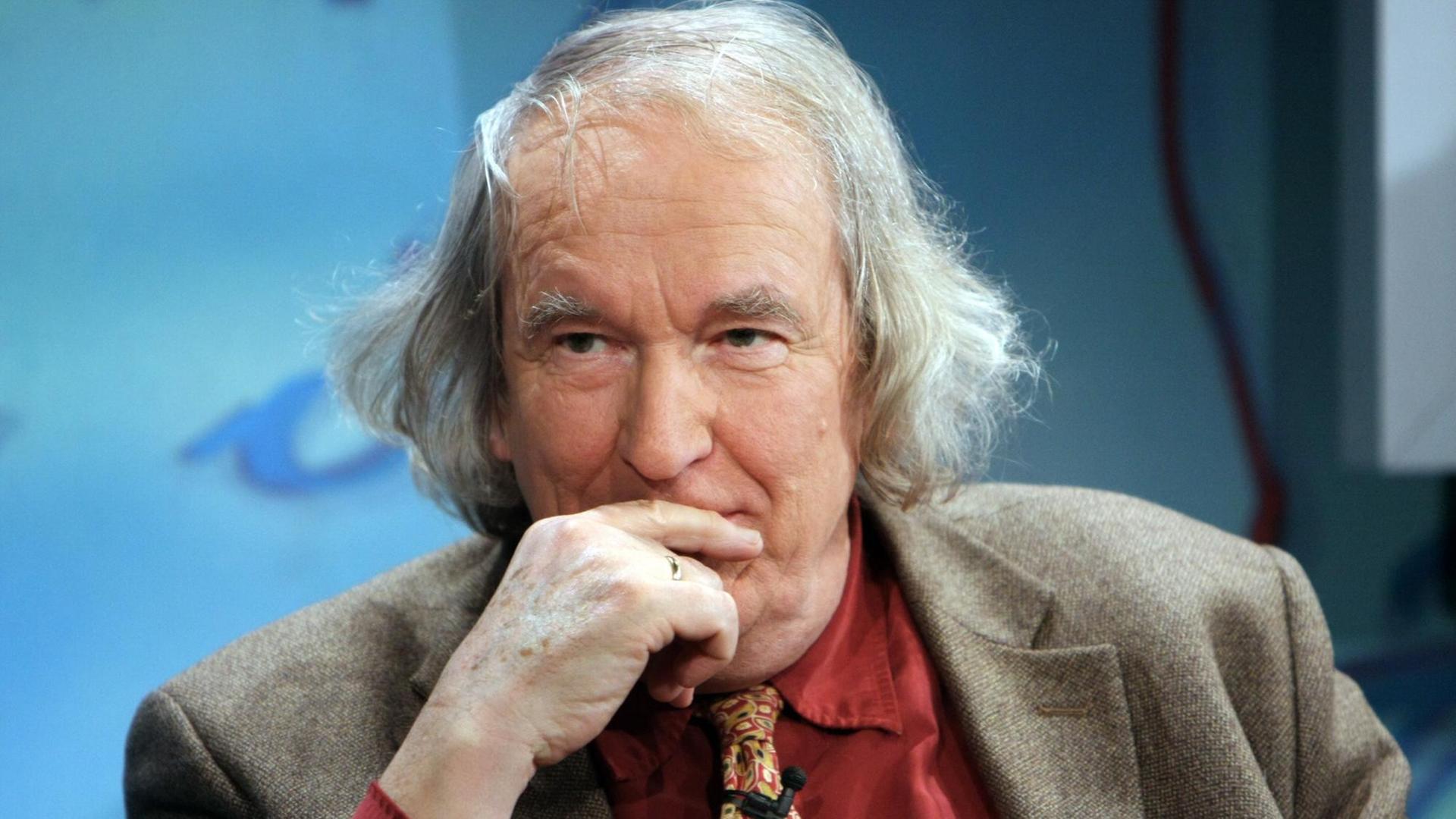

Bodo Mrozek, geboren 1968 in Berlin, ist Historiker und derzeit Fellow am Berliner Kolleg Kalter Krieg des Instituts für

Zeitgeschichte Berlin-München. Er ist Mitherausgeber einer zweibändigen "Popgeschichte" (Transcript 2014). Soeben erschien im Suhrkamp Verlag das Buch "Jugend - Pop - Kultur. Eine transnationale Geschichte", das die Skandalisierung und Etablierung einer grenzüberschreitenden Popkultur in der Mitte des 20. Jahrhunderts nachvollzieht.

Zeitgeschichte Berlin-München. Er ist Mitherausgeber einer zweibändigen "Popgeschichte" (Transcript 2014). Soeben erschien im Suhrkamp Verlag das Buch "Jugend - Pop - Kultur. Eine transnationale Geschichte", das die Skandalisierung und Etablierung einer grenzüberschreitenden Popkultur in der Mitte des 20. Jahrhunderts nachvollzieht.

<hr></hr> "Man muss die Ängste und Sorgen der AfD-Wähler ernst nehmen." Kaum ein Satz erklingt in diesen Tagen häufiger und kaum ein Satz nimmt sie weniger ernst als dieser. Denn Ängste und Sorgen hat man in allen Parteien: Grüne sorgen sich um das Klima, Linke um soziale Ungleichheit. Liberale haben traditionell Angst vor zu viel Staat, Konservative vor Veränderung. Aber nur den Wählern der Alternative für Deutschland wird regelmäßig die küchenpsychologische Diagnose einer Angststörung zuteil, womit sie gleichsam pathologisiert werden. Das Narrativ der Abgehängten Hier setzt auch die Rede von den sogenannten "Abgehängten" an. Diese Typologisierung, die ebenfalls aus politisch handelnden Subjekten die Objekte einer Ausgrenzung macht, kommt nicht nur von gutmeinenden Demokraten, denen es darum geht, die Abgehängten wieder anzuhängen. Auch der Rechtspopulismus selbst bedient dieses Narrativ gerne und oft. Besonders eifrig verbreitet es Alexander Gauland. Schon im ersten Gastbeitrag in seiner Rolle als AfD-Vorsitzender für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" im Oktober 2018 bediente er ebenjenes Klischee, wenn auch in einer etwas anderen Terminologie. Gauland beklagte damals die Bildung einer "urbanen Elite", die er als neue Klasse bezeichnete. Deren Mitglieder wohnten in Großstädten, sprächen fließend Englisch und zögen "zum Jobwechsel von Berlin nach London oder Singapur", weswegen die Bindung "an ihr jeweiliges Heimatland" schwach sei. Diese Äußerungen blieben nicht lange unwidersprochen. Die Historiker Wolfgang Benz und Michael Wolffsohn erkannten kurz nach der Veröffentlichung von Gaulands Text Parallelen zu einer Ansprache, die Adolf Hitler 1933 vor Arbeitern gehalten hatte. Es handle sich daher bei Gaulands Rede um "Hitler light". Gauland distanzierte sich auf vielfach erprobte Weise halbherzig, wiederholte seine Thesen aber im Januar dieses Jahres - bei einem Vortrag unter dem Titel "Populismus und Demokratie" in den Räumlichkeiten eines völkischen Kleinverlags in Thüringen, freilich ohne die Kritik an seinem Artikel zu erwähnen. Als Kronzeugen für seine Schelte der urbanen Eliten rief er diesmal geschickt sowohl die linke Zeitschrift "New Statesman" als auch den ehemaligen britischen Marxisten David Goodhart auf, der mittlerweile als Migrationskritiker von sich Reden macht. Seine migrationskritischen Thesen bündelte dieser 2017 in dem Buch "The Road to Somewhere". In der Schrift, die Gauland ausführlich zitierte, konstruiert Goodhart drei neue "Herkunftssoziotope", auf die sich die britische Gesellschaft mittlerweile aufteile: die von ihm so genannten "Anywheres", die "Somewheres" und die "Inbetweeners". Simplizistische Klassentheorie aus England Zu den "Anywheres" zählt Goodhart dieselbe Gruppe, die auch Gauland als eine Klasse von Entwurzelten angriff: das Gros der Menschen mit höherer Bildung. Ihre große Mobilität habe dazu geführt, dass sie "tragbare Identitäten" ausgebildet hätten – womit Gauland einen zentralen Topos der völkischen Rechten aufgreift. So weltoffen sie unterwegs seien, so sehr lebten die "Anywheres" dabei doch "sozial nahezu abgeschottet" in zentralen Großstadtvierteln. Obgleich sie nur 20 bis 25 Prozent der Gesellschaft ausmachten, dominierten sie die Kultur nahezu vollständig, denn sie kontrollierten Daten und Informationsflüsse. Auf der anderen Seite dieser simplizistischen Klassentheorie stehen keine Sozialverlierer, sondern David Goodharts "Somewheres". Diese seien weniger gebildet, sprächen keine Fremdsprachen und gehörten deswegen zu den "Sesshaften". Es handle sich, so Gauland, um "diejenigen, denen Heimat etwas bedeutet", die sie in der Nähe zu Haus, Kirche, Unternehmen, Sprache, Tradition und Friedhof fänden. Mit immerhin 50 Prozent machten die "Somewheres" Goodhart und Gauland zufolge die größte gesellschaftliche Gruppe aus – womit sie die schweigende Mehrheit verträten. Über die zwischen diesen antagonistischen Gruppen positionierten "Inbetweeners" hingegen verriet Gauland so gut wie nichts, denn indifferente Lebensentwürfe oder gar Schattierungen zwischen den klar umrissenen Extremen stören offenbar beim populistischen Kerngeschäft: der Polarisierung. Gauland beschloss seine Thüringer Rede, in deren Publikum sich auch der Anführer des nationalistischen "Flügels" der AfD, Björn Höcke, befand, mit einem Zitat des rechten Rauners Botho Strauß: "Zwischen den Kräften des Hergebrachten und denen des ständigen Fortbringens, Abservierens und Auslöschens wird es Krieg geben." Und fügte düster drohend hinzu: "Genau das alles steht uns bevor, wobei wir alles dafür tun werden, dass der Konflikt friedlich ausgetragen wird." Der Tonfall macht klar, dass es notfalls eben auch unfriedlich ausgehen könnte. Kosmopoliten vs. "Volksgenosse" Nun könnte man Gaulands Elitenkritik, die sich aus zahlreichen Quellen speist und mit der Hitler-Rede zumindest nicht im Widerspruch steht, als rechte Bürgerkriegsfantasie oder überkommenen Heimatkitsch abtun und in der völkischen Ecke stehen lassen, in der sie sich formiert. Ebenso könnte man auf die antisemitische Tradition verweisen, in der das Klischee des "heimatlosen Kosmopoliten" steht, denn ihm ist das aus dem Nationalsozialismus und seinen Vorläufern sattsam bekannte Stereotyp vom "entwurzelten Ahasver" als Gegenbild zum fest auf seiner Scholle stehenden "Volksgenossen" eingeschrieben. Da die von Globalisierungsangst grundierte Klassenkampfrhetorik jedoch mittlerweile weit über das rechte Lager hinaus anschluss-, wenn nicht sogar konsensfähig ist, und sich nicht zuletzt in der weitverbreiteten Rede von den "Abgehängten" spiegelt, muss man sich näher damit auseinandersetzen. Adam Soboczynski hat kürzlich in der Wochenzeitung "DIE ZEIT" darauf hingewiesen, dass "die Dämonisierung der globalisierten Akademiker" mittlerweile vielfältige Anhänger hat. Zu ihnen gehört der christdemokratische Gesundheitsminister Jens Spahn, wenn er sich medienwirksam über die jetsettenden "elitären Hipster" beschwert, denen zuliebe Café-Bedienungen in Berlin mittlerweile Englisch sprächen, aber auch der Sozialdemokrat Sigmar Gabriel, wenn er die perspektivlosen Arbeiter aus dem amerikanischen "rust belt" ebenjenen hedonistischen Hipstern in Kalifornien gegenüberstellt. Die Globalisierungsskeptiker in der von der Sozialistin Sahra Wagenknecht mitbegründeten linken Sammlungsbewegung "Aufstehen" stoßen in das gleiche Horn, und selbst Anhänger der Grünen, die von Gauland als die Partei der entnationalisierten Globalisten identifiziert werden, dürften sich in der Beschreibung urbanisierter Weltbürger durchaus wiederfinden, wenn auch mit positiver Bewertung. Und ist diese Beschreibung überhaupt falsch? Die schiere Existenz einer stetig wachsenden Gruppe gut ausgebildeter Menschen, die in international vernetzten Arbeitsverhältnissen tätig sind, dürfte weitgehend unstrittig sein. Ihre politische Sprengkraft bezieht sie aber erst aus dem Gegenbild der weniger gut ausgebildeten Schicht, die dem Nationalen verhaftet sei und daher voller Hass und Neid auf die neuen Globalen blicke. Interessanterweise folgt die Argumentation keinen wirtschaftlichen Niedergangs-Szenarien, denn die "Somewheres" scheinen zumindest bei Gauland keineswegs um ihre Existenz zu bangen. Im Gegenteil, sie stehen stabil in der Mitte der Gesellschaft, wenngleich sie sich subjektiv zunehmend entmachtet fühlen. Der Konflikt wird also nicht auf sozialem, sondern vorwiegend auf kulturellem Gebiet ausgetragen: Es geht nicht so sehr um Einkommensfragen, sondern um solche der privaten Lebensführung, der Mobilität und Sprache. Dabei wird stillschweigend vorausgesetzt, dass der einfache, weniger gebildete Mensch ein gleichsam natürliches Bedürfnis nach "Heimat" habe. Für die größere Gruppe der Bevölkerung sei eine globalisierte Welt mit ihrem unübersichtlichen Nebeneinander aus Versatzstücken unterschiedlicher Kulturen demnach zu komplex. Mit anderen Worten: sie wurde "abgehängt". In dieser – ebenfalls weithin konsensfähigen – Prämisse wird kulturelle Heimat gleichsam naturalisiert. Der "einfache" Mensch erscheint darin an eine nationale Monokultur gebunden, da die neuere Entwicklung der Elitenglobalisierung an ihm vorbeigegangen sei. Er befinde sich noch immer im Zustand einer nationalkulturellen Tradition mit tiefen Wurzeln in vergangenen Epochen. Abermals Goodhart zitierend nennt Gauland als Beispiele für verunsicherte "Somewheres" den "schottischen Landwirt", den "Arbeiter aus dem mittelenglischen Industriegebiet" oder "die Hausfrau aus Cornwall". Dabei fällt auf, dass auch die "Somewheres" wenig detailfreudig und ausgesprochen klischeehaft beschrieben werden.Vielleicht weil das populistische Spitzenpersonal vom Schlage eines Alexander Gauland, der Adelsporträts verfasst hat und in einem Villenviertel wohnt, einer Alice Weidel, die im Steuerparadies Schweiz eine gleichgeschlechtliche Beziehung mit einer Frau mit Migrationsbiographie führt, oder der aus einer Adelsfamilie stammenden Beatrix von Storch selbst jenen Eliten angehört, die es kritisiert, und daher nur wenig von der Schicht versteht, für die es zu sprechen vorgibt. Die jüngere kulturhistorische Forschung Um die These einer stramm nationalkulturell ausgerichteten heimatliebenden Mehrheit zu überprüfen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten formiert habe, bedarf es daher eines Blicks in die jüngere kulturhistorische Forschung. Das Bild, das sich aus neueren Arbeiten ergibt, stimmt mit den Stereotypen, die derzeit die Debatte beherrschen, nicht im Geringsten überein. Denn die Impulse für eine Internationalisierung der Lebensstile kamen in den vergangenen Jahrzehnten keineswegs vornehmlich von "globalen Eliten". Sie kamen aus der als "unten" gedachten Schicht und diffundierten von dort aus in die Offizialkultur – oftmals gegen den heftigen Widerstand von deren Sachwaltern in Redaktionen, Universitäten und Behörden. Wie schichtspezifisch die kulturellen Vorlieben der Deutschen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg verteilt waren, ermittelten zuerst die Amerikaner. Sie ließen untersuchen, ob die Besiegten für eine kulturelle Re-Education zur Demokratie etwa durch den zuvor weitgehend unterdrückten Jazz empfänglich wären, verwarfen sie diese Idee jedoch rasch wieder. Weitere Umfragen bestätigten 1953, dass nur ein Anteil von drei Prozent der Radiohörerschaft der "flotten" amerikanischen Populärmusik gegenüber aufgeschlossen war. Diese Gruppe war nicht nur überdurchschnittlich jung; sie rekrutierte sich auch aus Menschen mit wenig formaler Bildung. Die Bildungsschicht hingegen orientierte sich am etablierten Kanon "abendländischer" Musik. Der Anteil verschob sich rasch: 1955 standen einer Emnid‑Umfrage zufolge den 26 Prozent jugendlicher Liebhaber von Oper und Operette nun schon 18 Prozent Schlager- und Jazzbegeisterte gegenüber. Zehn Prozent der Jugendlichen bewegten sich am liebsten zu südamerikanischen und afroamerikanischen Tänzen wie Boogie-Woogie, Samba, Rumba und Jitterbug. In den folgenden zehn Jahren – und darauf kommt es an – wuchs diese kleine, neuen Einflüssen aufgeschlossene Avantgarde aus der Unterschicht jedoch exponenziell an. Spätestens seitdem 1956 das Kino mit Filmen wie "Rock Around the Clock" amerikanische Rhythmen bekannt machte, kam es zu erheblichen Konflikten um die Akzeptanz internationaler Kultur – und das nicht nur in Deutschland. In London tanzten Jugendliche in amerikanisierter Kleidung aus traditionellen Arbeitervierteln bei Musikfilmvorführungen in den Gängen von Kinos. Schockiert über den vermeintlich negativen Einfluss afroamerikanischer Musik riefen die britischen Tabloids nationale "cinema riots" aus. Auch in anderen europäischen Staaten lieferten sich junge Musikfans Auseinandersetzungen mit der Polizei: etwa in Oslo, dem niederländischen Haarlem, in Paris und in vielen deutschen Städten, wo eine regelrechte Welle von "Halbstarkenkrawallen" nach Filmvorführungen und Rockkonzerten ausgemacht wurde. Im Zentrum dieser Konflikte stand staatenübergreifend eine neue internationalisierte Kultur, die gerade junge Menschen mit wenig formaler Bildung enthusiastisch adaptierten – während man in Jugendämtern, Expertenkommissionen und auch in Parlamenten die kulturpessimistische These vom Werteverfall diskutierte. Der "Hipster" in den 50ern als neue Ethnie Doch die Transkulturation von großen Teilen der Jugend inspirierte einige Beobachter auch zu positiven Utopien. Der amerikanische Schriftsteller Norman Mailer etwa sah schon 1957 in der Figur des Hipsters, der sich an afro‑amerikanischen Moden orientiert, die Verkörperung einer neuen urbanen Ethnie, die sich jenseits der Grenzen von Hautfarben formiere und die er als "White Negro" bezeichnete. Mailers emphatisches Generationenkonstrukt blieb nicht lange unwidersprochen und wurde schon von Zeitgenossen als eine naive und unzulässige Aneignung afroamerikanischer Stile zurückgewiesen. In Deutschland hingegen fiel die Denkfigur des transkulturell orientierten Hipsters auf fruchtbaren Boden: Mailers Konzept wurde 1962 den jungen Lesern der Zeitschrift "twen" vorgestellt, die Medienuntersuchungen zufolge ganz überwiegend aus der nichtakademischen Mittelschicht stammten. Damals galt der Hipster, dessen Nachfahren heute wieder als Hassfiguren in antiglobalistischen Kulturpessimismen bemüht werden, freilich noch nicht als Leitbild einer übermäßig gebildeten oder gar finanzstarken Elite, sondern als ein Underground-Phänomen. Folgte der Kulturkonsum in der Jahrhundertmitte nicht nur altersmäßigen, sondern vor allem sozialen Grenzen, so wurden seit Anfang der sechziger Jahre integrative Angebote aus der Popkultur zunehmend schichtenübergreifend angenommen. Die Beatles sendeten neuerliche Schockwellen in die nationalorientierte Elitenkultur aus, wie der militärische Kampfbegriff "British Invasion" anzeigte. Experten bestätigten nach soziologischen Untersuchungen, dass es sich bei den Beatles-Fans um ein unter jungen Menschen weithin verbreitetes Konsensphänomen handelte. Die deutschen Babyboomer waren folglich alles andere als deutschtümelnde "Somewheres". Aber auch in der Heimat der Beatles verbreiteten sich ausländische Musiken rasant. Es waren gerade die mittel- und nordenglischen Industriestädte – heute von Gauland als Heimat verunsicherter Engländer beschworen – in denen junge Arbeiterinnen und Arbeiter sich begeistert afroamerikanischer Musik zuwandten. In der Northern‑Soul‑Bewegung der siebziger Jahre wurden gerade jene Musikstücke auf geradezu kultische Weise von jungen Weißen fetischisiert, in denen schwarze Musikerinnen ihre Alltagssorgen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl besangen. Diese Gemeinschaftsbildung wurde von der jungen Einwohnerschaft der britischen Industriearbeiterviertel über die Demarkationslinien von Hautfarben und Kontinenten hinweg auf die eigene prekäre Lebenssituation übertragen. Doch die Jugendlichen schauten auch nach Frankreich: Zusammengerollte französische Zeitungen schmückten nicht nur in London, sondern auch bei deutschen "Exis" als dekoratives Bekenntnis zu Pariser Lebensart Cafétische und Manteltaschen von Jazzfans, die kein Wort Französisch sprachen. Ostdeutsche Jazz-Freunde provozierten derweil mit Anstecknadeln in Form des Eiffelturms die Staatsmacht. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass auch die von Gauland bemühte stereotype "Hausfrau in Cornwall" auf eine ähnliche Jugend zurückblickt. Die damalige Transnationalisierung einer neuen, an afroamerikanischen Rhythmen und elektrifizierten Sounds ebenso wie am Kino und an textilen Moden orientierten Kultur weitete sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch aus. Gerade in Deutschland orientierte sich die Popkultur weitgehend an anglo- und afroamerikanischen Vorbildern. Von einer nationalkulturellen Heimat der Angehörigen einer unteren und mittleren Schicht im Unterschied zu den Eliten kann daher aus zeithistorischer Sicht keine Rede sein, zumal der Musikkonsum durchaus nicht der einzige Indikator für eine weitreichende Entnationalisierung ist. Restaurants als Türöffner zu ausländischen Kulturen Auch die Ernährungsgewohnheiten transnationalisierten sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts grundlegend, wie die Leipziger Kulturhistorikerin Maren Möhring gezeigt hat. Schon um 1900 gab es im Zuge von Migration "skandinavische, russische, polnische, italienische Restaurants", und man konnte sogar "à la Nippon" speisen, wie die Kulturhistorikerin in ihrer Studie "Fremdes Essen" festhält. Italienische Eisdielen hatten sich seit dem späten 19. Jahrhundert etabliert, und besonders in Hamburg erfreute sich die chinesische Küche schon früh großer Beliebtheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte der Außer-Haus-Verzehr für die Bundesdeutschen eine immer bedeutsamere Rolle und er ging mit einer zunehmenden beruflichen und privaten Mobilität nicht nur der Eliten, sondern der breiten Bevölkerung einher. In ausländischen Restaurants konnte man mit migrantischen Gästen und Gastronomen in realen Kontakt kommen, die hier nicht als marginalisierte Gruppe, sondern als Akteure begriffen wurden, die eine schließlich auch für die heimischen Kochgewohnheiten geschmacksbildende Vorbildfunktion einnahmen. Die italienische Küche wurde so zum Leitbild, und der türkische Döner Kebab gar zum Symbol des bundesdeutschen Fast Food – auch hier gegen die Invektiven der herrschenden Geschmackseliten in Gestalt von Gastronomiekritikern, die in amerikanischem Ketchup, belgischer Mayonnaise und türkischem Döner zuverlässig Symptome eines Verfalls nationalkultureller Essgewohnheiten oder nivellierender Vermassung sahen. Und nicht nur der Import ausländischer Gastronomie nach Deutschland, auch die Mobilität der Deutschen unterlag einer beispiellosen Entnationalisierung. Die Berliner Historikerin Sina Fabian hat in ihrem Buch "Boom in der Krise" detailliert nachgewiesen, dass der Besuch anderer Länder seit den Sechzigern zu einem zentralen Anliegen der Mittelschicht wurde. Waren zunächst die Briten Europameister im Reisen, so schlossen die Bundesdeutschen im Verlauf der 1980er Jahre deutlich auf. Mit der Pauschalreise reisten nun vor allem jene Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch keine oder kaum Auslandserfahrung hatten, wie Fabian nachzeichnet: Das neue Fernweh folgte nicht nur einem freundlicheren Wetterbericht; auch die Begegnung mit "dem Fremden" wurde von großen Teilen befragter Ferntouristen als Hauptmotivation benannt. So hieß es in einer von Fabian zitierten zeitgenössischen Studie: "Kultur wird nicht mehr im Sinne eines Bildungsbürgertums verstanden, sondern nach dem Verständnis der Kulturanthropologie als die Gesamtheit der von Menschen geschaffenen Dinge. Nichts interessiert den Urlauber so sehr wie die Menschen im Urlaubsland und die Art, wie die Menschen miteinander leben." Schlager und Fernweh Es blieb nicht bei exotisierenden Flamenco-Shows und Kamelritten. Der Kontakt durfte durchaus hautnah sein. Auch der "Latin Lover" war eine Reisemotivation, und manche Urlauber verlängerten nicht nur mit dem Nachkochen der Urlaubsgerichte (Möhring bezeichnet sie als "agents of memory") die Reise in den heimischen Alltag hinein, sondern auch durch Liebesabenteuer, aus denen sich eine Vielzahl transnationaler Partnerschaften entwickelte. Auch das vermeintlich nationalkulturelle Schlagergenre brachte häufig Fernweh zum Ausdruck und wurde von Interpreten bestritten, die wie Daliah Lavi, Roberto Blanco oder Nana Mouskouri von Migration geprägte Biografien hatten. Musik, Essen und Reisen sind nicht die einzigen Befunde, die auf eine entnationalisierte Populärkultur hindeuten. Der Saarbrücker Historiker Dietmar Hüser hat unter dem Buchtitel "Populärkultur transnational" jüngst eine Fülle von Einzelstudien zu Kulturprodukten wie Comics, Kinofilmen, Zeitschriften, Versandhausmoden und Fernsehshows versammelt und als Faktoren der Verflechtung eines Kulturraumes bewertet, der sich seit den sechziger Jahren über nationalstaatliche und sogar kontinentale Grenzen hinweg formiert. Angesichts dieser Befunde der jüngeren kultur- und konsumhistorischen Forschung über eine tiefgreifende Transnationalisierung der Lebensstile breiter Massen in den sechziger bis achtziger Jahren muss man sich fragen, was aus den jungen Leuten von damals und ihrem kulturellen Internationalismus heute geworden ist – träfe die Konstruktion erdverbundener "Somewheres" als Massenbasis eines traditionellen Heimatgefühls denn zu. Sind die jungen britischen Soul- und Beatfans der Sechziger nun im Alter zu Volksmusik und nationaler Monokultur übergelaufen? Und die Freunde des weitgehend popularisierten Sushi zu der aus Südamerika eingewanderten, mittlerweile aber als vorbildlich integriert, wenn nicht gar germanisiert geltenden Salzkartoffel mit brauner Soße? Liegen die neuen Sehnsuchtsorte des Massentourismus wieder innerhalb nationaler Grenzziehungen zwischen Zugspitze und Nordseeküste, und sind Auslandsreisen signifikant zurückgegangen? Es deutet nichts darauf hin. Denn die Idee, dass die "natürliche" Kultur des einfachen Menschen eine regionale oder nationale sein müsste, die alles "Fremde" rigoros ablehnt, stammt nicht von den als einfach klassifizierten Menschen. Sie wurde und wird vorzugsweise von den Eliten formuliert, die sich selbst zwar einen globalen Horizont zutrauen, die weitgehend abstrakt gezeichnete "breite Masse" aber nach wie vor zum legitimen Träger einer Nationalidentität naturalisieren. Diese Konstruktion speist sich nicht nur aus Ignoranz gegenüber der Alltagskultur, sondern auch aus einem bürgerlichen Nationalismus, der früher in glühender Emphase für alles "Deutsche" vorgetragen wurde - etwa in Herders Volkslied-Theorem -, heute hingegen ex negativo formuliert wird: Was gut für uns Gebildete sein mag, überfordert den Rest der Gesellschaft. Das Resultat ist in beiden Fällen ein Kulturnationalismus, als dessen Träger abermals "das Volk" essenzialisiert wird. Transnationale Arbeitsverhältnisse sind kein Privileg der Oberschicht Dagegen spricht nicht nur die Kulturgeschichte, sondern auch die gegenwärtige Verfasstheit beider Gruppen. Sieht man sich die neuesten verfügbaren Zahlen an, so stehen sie in krassem Widerspruch zur stereotyp behaupteten überdurchschnittlichen Globalisierung der deutschen Eliten. Nach aktuellen Zahlen haben nur 4,6 Prozent der Beamtinnen und Beamten einen Migrationshintergrund. Die deutsche Professorenschaft ist genauso wenig divers: Nach der Untersuchung eines Forschungsteams um Aylâ Neusel, Ole Engel und Andrä Wolter von 2014 liegt der Anteil an Menschen mit Migrations-Biographie in dieser vermeintlich "globalistischen Clique" bei nur 11,6 Prozent, von deren Gesamtheit wiederum nur acht Prozent aus Staaten außerhalb Europas und Amerikas stammen – die meisten kommen aus Österreich und der Schweiz. Die deutschen Funktionseliten sind damit nicht die Vorreiter von Globalisierung und Integration – sondern das Schlusslicht. In der Arbeiterschaft hingegen haben 34 Prozent einen Migrationshintergrund – sie ist also tatsächlich die Avantgarde der Transnationalisierung. Und auch transnationale Arbeitsverhältnisse sind kein Privileg der Oberschicht. Nicht nur Fernkraftfahrer und Ölbohrarbeiter, Schiffs- und Flugpersonal, sondern auch Vertragsarbeiter, Computer-Techniker, Call-Center-Mitarbeiterinnen, Saisonkellnerinnen, Handelsvertreter – um nur einige zu nennen – sind beruflich längst mehrsprachig und teils sogar interkontinental unterwegs. Nun ließe sich gegen eine umfassende Transnationalisierung der Mittelschicht einwenden, dass das Interesse an fremden Kulturen keineswegs vor Nationalismen schützen muss: etwa bei der positiven Exotisierung des Anderen, jenem kulturellen "Othering", das sich auch in exotisierenden Vorstellungen möglichst weit entfernter Gruppen äußern kann. Und es ist ganz gewiss nicht zwangsläufig ein antirassistischer Multikulturalist, wer gerne Spaghetti isst und nach Mallorca fliegt. Auch gab und gibt es in der Populärkultur durchaus rassistische Inhalte, nur ist daran eben nichts natürlich; im Gegenteil beweisen zahlreiche Beispiele aus Geschichte und Gegenwart, dass es keine höhere Bildung braucht, um sich gegen Fremdenfeindlichkeit und für kulturelle Offenheit zu entscheiden. Untere Mittelschicht als "natürlicher" Träger von Heimatgefühl Dass nun ausgerechnet die untere Mittelschicht, die in den fünfziger und sechziger Jahren in Deutschland wie in Großbritannien gegen starke nationalkonservative Elitenvorbehalte die Internationalisierung der Alltagspopkultur in teils erbittert geführten Kulturkämpfen betrieben und in den Siebzigern und Achtzigern ihre Mobilität als weltbürgerliche Erfahrung erlebt hat, heute als "natürlicher" Träger eines heimeligen Nationalgefühls herhalten muss, darf man daher getrost als ein ebenso ahistorisches wie interessengeleitetes Konstrukt zurückweisen. Im Gegenteil war kulturelle Heimat stets ein gedachter Ort, der mit beliebigen Inhalten gefüllt wurde, die umso begehrenswerter erschienen, je neuer und unbekannter sie waren. Die Ängste und Sorgen der AfD-Wähler ernst nehmen, wie so oft gefordert wird, das hieße daher in allererster Linie, ihre Wahlentscheidung als das zu akzeptieren, was sie ist: nämlich die Zustimmung mündiger Bürgerinnen und Bürger zu einem politischen Programm. Einem Programm, das nahezu monothematisch auf Migrationsfeindlichkeit und in zahlreichen Äußerungen auch auf brutalem Rassismus beruht – und Akzeptanz in allen Schichten und Bildungsmilieus findet. Die Rede von den "Abgehängten" mag gut gemeint sein, sie taugt aber nur sehr bedingt zur Erklärung und bedient zudem das Narrativ der "Somewheres", die aufgrund ihrer sozialen Herkunft angeblich einen gleichsam natürlich begrenzten kulturellen Horizont hätten. Diese Erzählung wird nicht zuletzt von den Rechtspopulisten selbst verbreitet. Je öfter sie erzählt wird, desto mehr wird sie auch in Teilen jener Schicht geglaubt, die tatsächlich über eine reiche Tradition des kulturellen Austauschs verfügt. Daran sollte man diese Menschen gelegentlich erinnern.