Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat dem Gewalthilfegesetz zugestimmt. Auf den letzten Metern der Legislaturperiode haben sich SPD, Grüne und Union geeinigt, von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern in Zukunft einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung zu geben.

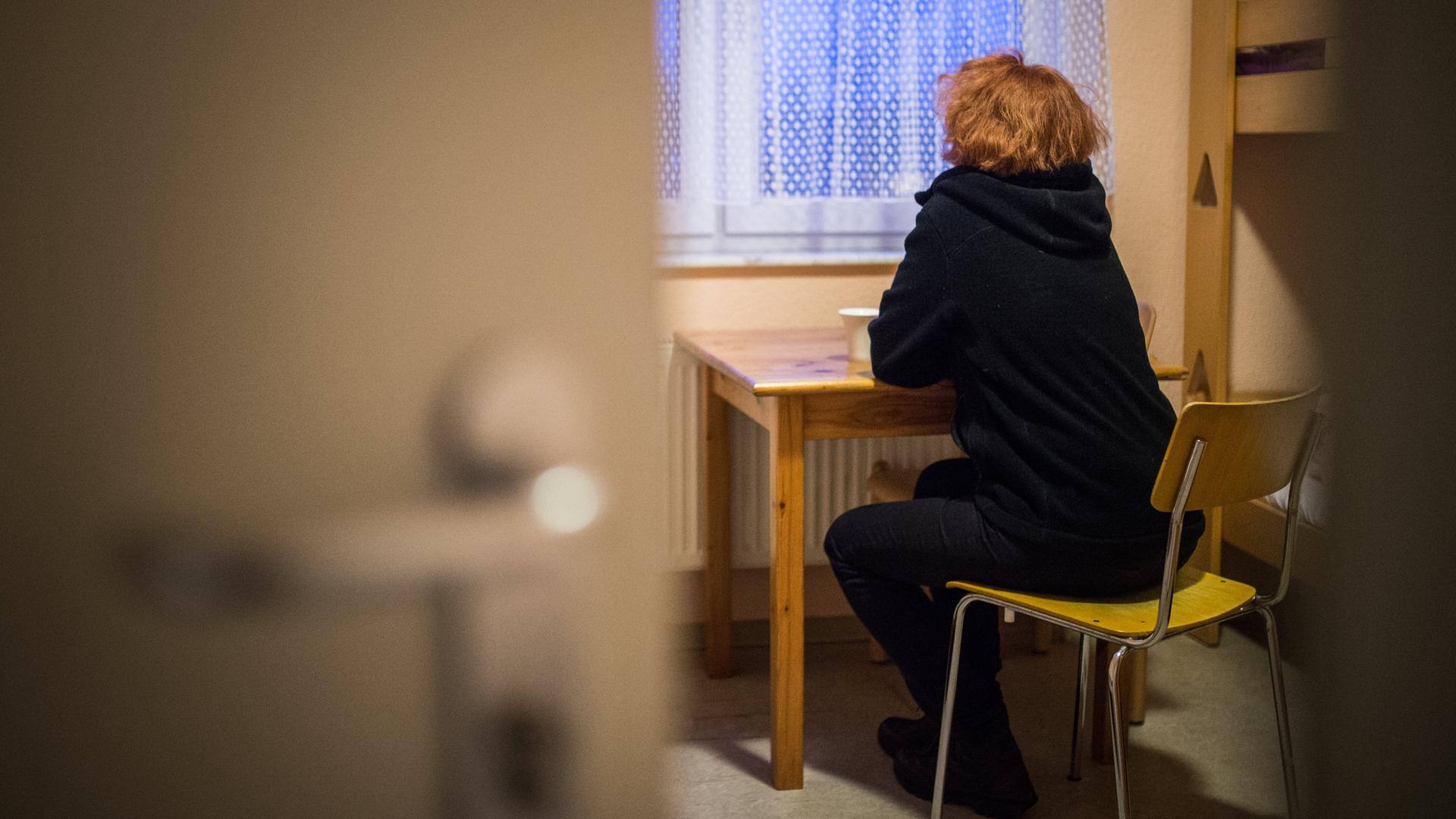

Die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland steigt seit fünf Jahren an. Laut Lagebild „Häusliche Gewalt“ des Bundeskriminalamtes waren allein im vergangenen Jahr 256.276 Menschen betroffen, 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Opfer sind Frauen. Statistisch gesehen wird fast jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland getötet.

Schutz bieten rund 400 Frauenhäuser in Deutschland mit 7700 Plätzen. Doch das Hilfsangebot reicht nicht. Der Istanbul-Konvention zufolge braucht es mindestens 13.300 weitere. Laut Frauenhaus-Statistik wurden im Jahr 2023 rund 14.200 Frauen sowie 16.000 Kinder und Jugendliche untergebracht. Allerdings wurden 2022 rund 16.300 Frauen aus Platzmangel abgewiesen.

Was steht im Gewalthilfegesetz?

Frauen und ihre Kinder, die Opfer geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt werden, haben ab dem Jahr 2032 einen Rechtsanspruch auf kostenlosen Schutz und Beratung. Bislang müssen Betroffene, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, den Aufenthalt im Frauenhaus zumindest teilweise selbst zahlen.

Die Bundesländer sind dazu verpflichtet, das Hilfesystem bedarfsgerecht auszubauen - also insbesondere für mehr Frauenhäuser, Schutzwohnungen und Beratungsstellen zu sorgen. Dafür erhalten die Länder vom Bund zwischen 2027 und 2036 insgesamt 2,6 Milliarden Euro.

Verstärkt werden soll auch die Prävention gegen häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt.

Ursprünglich sollte der Schutzanspruch im Gewalthilfegesetz allgemein für Betroffene häuslicher Gewalt gelten. Der CDU/CSU ging das zu weit: Zum einen aus Sorge, dass ein Schutzanspruch auch von Männern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, Länder und Kommunen überfordern könnte.

Auf Druck der Union fiel zum anderen der Schutzgrund "Gewalt wegen geschlechtlicher Identität" im Gesetz weg: Die Konservativen waren dagegen, Transfrauen auch einen Anspruch auf Schutz zu geben. Das Gesetz lässt dies nun offen. Aus der Unionsfraktion hieß es dazu, der Schutz gelte nur für das biologische Geschlecht Frau und umfasse keine Transpersonen. Transfeindliche Gewalt bleibt in dem Gesetz deshalb außen vor.

Wer hat sich für das Gewalthilfegesetz eingesetzt?

Steigende Opferzahlen, der Mangel an Frauenhausplätzen -Frauenorganisationen hatten im Vorfeld Druck gemacht, dass die Zeit dränge, um von Gewalt betroffenen Frauen zu helfen. "Wir brauchen dieses Gesetz und können auch nicht auf eine neue Regierung warten, weil jeden Tag Frauen sterben", sagte Sina Tonk von Terre des Femmes.

Auch der Deutsche Frauenrat und UN Women Deutschland hatten in einer Petition ("Brandbrief") gefordert, das Gewalthilfegesetz so schnell wie möglich zu verabschieden. "Ohne das Gewalthilfegesetz werden weiterhin Menschen sterben, werden weiterhin Menschenleben zerstört – weil ihnen der Schutz verwehrt bleibt, den sie so dringend brauchen!"

Neben zahlreichen Fachverbänden hatten sich auch Prominente dem Appell angeschlossen, etwa die Schauspielerin Natalia Wörner.

Welche Reaktionen gibt es zum Gewalthilfegesetz?

Von einem "Meilenstein für Frauenrechte" sprach der Deutsche Frauenrat. Die Verabschiedung des Gewalthilfegesetzes sei ein "historischer Tag für die Frauenbewegung".

"Ein riesiger Fortschritt", hieß es auch beim Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) zum Gesetz. Allerdings enthalte es noch nicht alle aus Sicht des bff entscheidenden Forderungen. So müsse es für alle Gewaltbetroffenen gelten – auch für trans, inter und nicht-binäre Personen. Ebenso müssten noch Hürden beim Schutz von geflüchteten Frauen abgebaut werden.

Der Bundesverband Trans* (BVT*) kritisierte in einer Stellungnahme die Union für die Änderungen, die sie am Gesetz durchgesetzt hat. Schließlich habe das Gesetz in früheren Versionen explizit alle trans*, inter* und nicht-binären Personen in seinen Schutzbereich aufgenommen.

Hätten SPD und Grüne am Schutz für alle trans*, inter* und nicht-binäre Personen festgehalten, wäre das Gesetz geplatzt.

Außerdem kritisierten mehrere Vertreter der Bundesländer die finanzielle Unterstützung des Bundes für den Ausbau des Hilfesystems als nicht ausreichend. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) erklärte dazu, dass die Kosten vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes überprüft werden sollen.

leg, jfr