„Wir haben hier immer schöne Exkursionen zum Thema Falter, Tagfalter oder andere seltene Pflanzenarten und machen da sozusagen vom Bund Naturschutz jährlich mehrere Exkursionen in dieses Gebiet.“

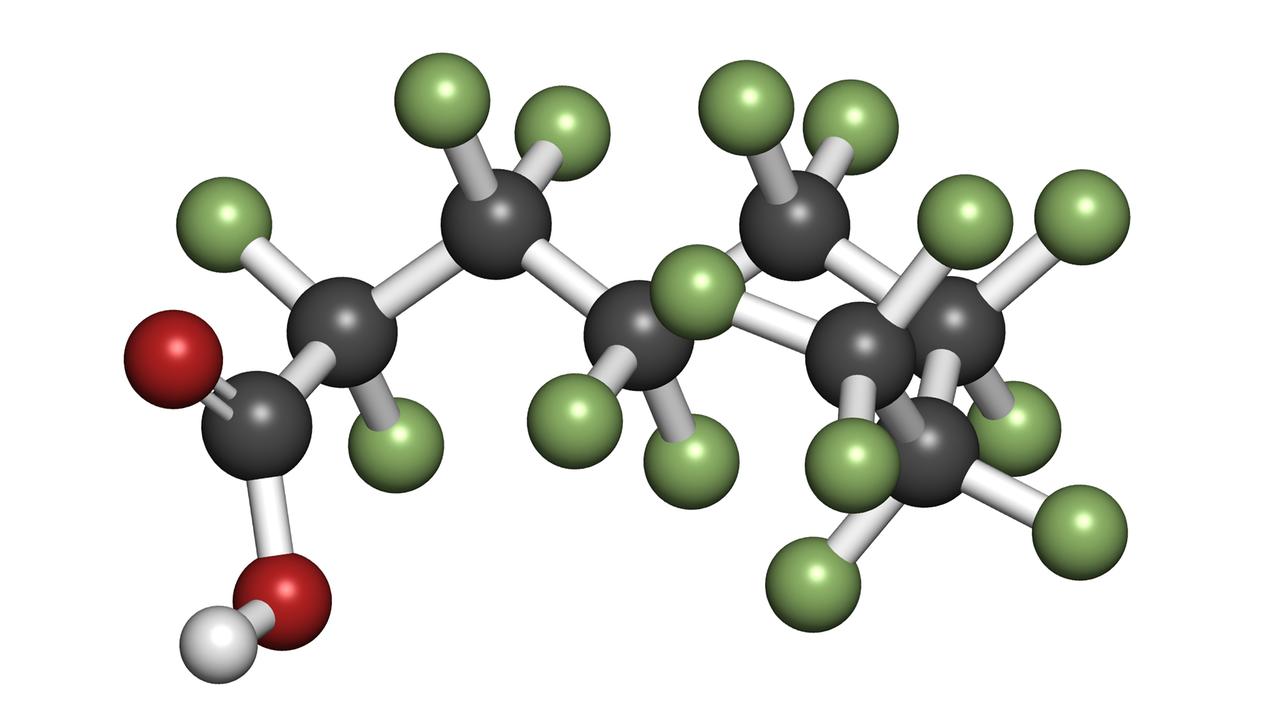

Gerhard Merches, ehemals Chemieingenieur, steht am Brunnbach in der niederbayerischen Gemeinde Altötting: ein klares Fließgewässer mit einer kleinen Holzbrücke mitten im Wald. Fische sind hier gerade nicht zu sehen und auch nicht die Quelle des Anstoßes: Das Wasser enthält die mittlerweile verbotene Industriechemikalie Polyfluoroktansäure oder kurz: PFOA.

„Wenn die Leute diese Idylle sehen und ich sage dann: Der Bach ist das Fließgewässer, das am meisten kontaminiert ist in unserem Landkreis. Das können sich die Leute in der Regel nicht direkt vorstellen. Aber wenn man’s dann erklärt, dann wird’s natürlich klar.“

Gerhard Merches, ehemals Chemieingenieur, steht am Brunnbach in der niederbayerischen Gemeinde Altötting: ein klares Fließgewässer mit einer kleinen Holzbrücke mitten im Wald. Fische sind hier gerade nicht zu sehen und auch nicht die Quelle des Anstoßes: Das Wasser enthält die mittlerweile verbotene Industriechemikalie Polyfluoroktansäure oder kurz: PFOA.

„Wenn die Leute diese Idylle sehen und ich sage dann: Der Bach ist das Fließgewässer, das am meisten kontaminiert ist in unserem Landkreis. Das können sich die Leute in der Regel nicht direkt vorstellen. Aber wenn man’s dann erklärt, dann wird’s natürlich klar.“

Fluorchemikalien - Patentrezept für Beschichtungen

Die Chemikalie PFOA zählt zur Stoffgruppe der sogenannten per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen PFAS, Fluorchemikalien, die unter anderem für Beschichtungen von Wetterjacken, Pfannen und Papieren genutzt werden, für Zahnseide und Kettenfett, für Kontaktlinsen und Cabriodächer.

PFOA wurde jahrzehntelang ganz legal von einer nahe gelegenen Chemiefabrik ins Abwasser entsorgt und als Feinstaub in die Luft gepustet. Der Stoff rieselte auf Bäume und Böden und rutschte bis ins Grundwasser. Gerhard Merches hat es inzwischen schwarz auf weiß. Eine Studie des Standortbetreibers besagt, dass das Problem so schnell nicht wieder verschwindet.

„..dass einfach über Jahrzehnte, über diese Bodenkontaminationen, das Wasser letztlich kontaminiert ist und wir etliche Jahre oder Jahrzehnte mit dieser Situation leben müssen.“

PFOA wurde jahrzehntelang ganz legal von einer nahe gelegenen Chemiefabrik ins Abwasser entsorgt und als Feinstaub in die Luft gepustet. Der Stoff rieselte auf Bäume und Böden und rutschte bis ins Grundwasser. Gerhard Merches hat es inzwischen schwarz auf weiß. Eine Studie des Standortbetreibers besagt, dass das Problem so schnell nicht wieder verschwindet.

„..dass einfach über Jahrzehnte, über diese Bodenkontaminationen, das Wasser letztlich kontaminiert ist und wir etliche Jahre oder Jahrzehnte mit dieser Situation leben müssen.“

PFOA landet im Trinkwasser

Auch das Trinkwasser der Gemeinde war belastet. Darauf machte 2006 eine Greenpeace-Gruppe aufmerksam. Doch die Behörden hielten sich bedeckt.

„Immer wieder die beruhigenden Floskeln: Es ist wissenschaftlich nichts erwiesen. Und man soll sich da keine Sorgen machen.“ Das sagt Petra Haunreiter, die sich wie Gerhard Merches in der Bürgerinitiative engagiert.

„Es hat mir keine Ruhe gelassen: Ich hatte eine kleine Tochter, meine Familie und dachte: Wenn es bei uns im Blut ist, was wird das anrichten. Und es gab ja schon erste wissenschaftliche Indizien, dass das auf jeden Fall nicht förderlich für die Gesundheit ist, sondern dass es wenig erforscht ist.“

Petra Haunreiter las damals Studien aus kontaminierten Gebieten in den USA und Deutschland. Mal waren Fabriken schuld, mal Löschschäume, mal Klärschlämme. Die Menschen haben die Fluorchemikalie vor allem über Trinkwasser aufgenommen. Im Körper reichert sie sich an, schädigt unter Umständen die Leber, das Immunsystem und die Entwicklung von Kindern im Mutterleib. Auch Nieren- und Hodenkrebs gelten als mögliche Folgen.

„Immer wieder die beruhigenden Floskeln: Es ist wissenschaftlich nichts erwiesen. Und man soll sich da keine Sorgen machen.“ Das sagt Petra Haunreiter, die sich wie Gerhard Merches in der Bürgerinitiative engagiert.

„Es hat mir keine Ruhe gelassen: Ich hatte eine kleine Tochter, meine Familie und dachte: Wenn es bei uns im Blut ist, was wird das anrichten. Und es gab ja schon erste wissenschaftliche Indizien, dass das auf jeden Fall nicht förderlich für die Gesundheit ist, sondern dass es wenig erforscht ist.“

Petra Haunreiter las damals Studien aus kontaminierten Gebieten in den USA und Deutschland. Mal waren Fabriken schuld, mal Löschschäume, mal Klärschlämme. Die Menschen haben die Fluorchemikalie vor allem über Trinkwasser aufgenommen. Im Körper reichert sie sich an, schädigt unter Umständen die Leber, das Immunsystem und die Entwicklung von Kindern im Mutterleib. Auch Nieren- und Hodenkrebs gelten als mögliche Folgen.

Grenzwerte im Blut überschritten

„Und so habe ich mich auf den Weg gemacht zum Hausarzt und versucht, hier eine Blutuntersuchung anzustoßen. Das war ja auch nicht ganz einfach. Vom Gesundheitsamt hatte ich eine Laboradresse bekommen. Der Hausarzt, für den war das auch Neuland. Wir haben das ein paar Mal versucht und dann endlich haben wir alles richtig beschriftet und weggeschickt und dann ist tatsächlich mein Untersuchungsergebnis gekommen. Und dann war ich natürlich, ja, sehr überrascht mit 48,1 Mikrogramm. Das war deutlich höher als in dieser HBM-Studie von Arnsberg.“

Und fast zehnmal höher als jener Wert, oberhalb dessen laut Umweltbundesamt für gebärfähige Frauen eine „als relevant anzusehende gesundheitliche Beeinträchtigung möglich ist“.

„Also war ich der Meinung: Ich bin kontaminiert, als Mensch.“

Und fast zehnmal höher als jener Wert, oberhalb dessen laut Umweltbundesamt für gebärfähige Frauen eine „als relevant anzusehende gesundheitliche Beeinträchtigung möglich ist“.

„Also war ich der Meinung: Ich bin kontaminiert, als Mensch.“

"Human Biomonitoring" im Umweltbundesamt

Besuch bei Marike Kolossa im Umweltbundesamt Berlin. Altbau, Büro mit altem Holzparkett, ein Dschungel aus Grünpflanzen. Die Wissenschaftlerin leitet das Fachgebiet Toxikologie, gesundheitsbezogene Umweltbeobachtung.

„Also: Die perfluorierten Stoffe sind tatsächlich ein sehr großes Problem. Einerseits haben wir es mit einer Stoffgruppe von ungefähr 4700 Einzelstoffen zu tun und wir haben uns genauer angeguckt vier Stück davon. Die beiden bekanntesten, PFOS und PFOA, sind sogenannte POPs.“ Persistierende, also langlebige organische Stoffe. Was einmal in der Umwelt ist, bleibt.

„Also: Die perfluorierten Stoffe sind tatsächlich ein sehr großes Problem. Einerseits haben wir es mit einer Stoffgruppe von ungefähr 4700 Einzelstoffen zu tun und wir haben uns genauer angeguckt vier Stück davon. Die beiden bekanntesten, PFOS und PFOA, sind sogenannte POPs.“ Persistierende, also langlebige organische Stoffe. Was einmal in der Umwelt ist, bleibt.

„Die sind eben international verboten und sie sind auch mit EU-Richtlinien für Europa verbindlich verboten. Das sind Stoffe, bei denen der Hersteller irgendwann freiwillig aufgehört hat, sie herzustellen. Was natürlich für Toxikologinnen immer ein Alarmzeichen ist, wenn eine eigentlich sehr erfolgreiche Stoffgruppe plötzlich nicht mehr produziert wird.“

Substanzen verteilen sich weltweit - manche bleiben für immer

Sie entweichen nicht nur aus Fabriken, sondern auch aus Produkten, etwa aus Wetterjacken, Teppichböden oder Imprägniersprays. Mit Wind und Wasser verteilen sich die Substanzen auf der ganzen Welt. Das Team um Marike Kolossa fand sie in allen untersuchten Blutproben, auch wenn die Menschen nicht in besonders belasteten Regionen lebten.

„Wir wissen mittlerweile, dass wir bei PFOA bei 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland eine Überschreitung des Belastungsniveaus haben, bei dem wir gesundheitliche Schäden nicht mehr ausschließen können, mit ausreichender Sicherheit. Und dass wir bei PFOS acht Prozent Überschreitungen haben und da sogar bei 0,2 bis 0,3 Prozent eine Überschreitung des Niveaus, wo wir gesundheitliche Wirkungen durchaus erwarten. Das heißt wir haben da tatsächlich eine hohe Belastung.“

Zu den Fluorchemikalien kommen weitere. „Wir haben im ‚Human Biomonitoring‘ ein paar hundert Methoden, und die wendet man natürlich nicht alle gleichzeitig an, auch nicht in jeder Studie auf der Welt, irgendwie nicht parallel. Aber man kann vielleicht mal aus dem, was ich bisher gesehen habe, sagen, dass wir in jeder Person etwa 300 bis 400 Stoffe nachweisen könnten. Aber wahrscheinlich mehr, wenn wir mehr Methoden hätten.“

„Wir wissen mittlerweile, dass wir bei PFOA bei 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland eine Überschreitung des Belastungsniveaus haben, bei dem wir gesundheitliche Schäden nicht mehr ausschließen können, mit ausreichender Sicherheit. Und dass wir bei PFOS acht Prozent Überschreitungen haben und da sogar bei 0,2 bis 0,3 Prozent eine Überschreitung des Niveaus, wo wir gesundheitliche Wirkungen durchaus erwarten. Das heißt wir haben da tatsächlich eine hohe Belastung.“

Zu den Fluorchemikalien kommen weitere. „Wir haben im ‚Human Biomonitoring‘ ein paar hundert Methoden, und die wendet man natürlich nicht alle gleichzeitig an, auch nicht in jeder Studie auf der Welt, irgendwie nicht parallel. Aber man kann vielleicht mal aus dem, was ich bisher gesehen habe, sagen, dass wir in jeder Person etwa 300 bis 400 Stoffe nachweisen könnten. Aber wahrscheinlich mehr, wenn wir mehr Methoden hätten.“

Schadstoffarchiv im Bunker

Welche Stoffe so ein Cocktail typischerweise enthält, prüft das Umweltbundesamt schon seit 1977. „Wir haben ein Archiv, also das Schadstoffgedächtnis Deutschlands, in dem wir so knapp 400.000 Proben mittlerweile lagern.“

Die Blut-, Urin- und Umweltproben stecken in mannshohen Stahlkesseln in einem Bunker nahe Münster, gut gekühlt in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius.

„Da kann also quasi auch ein Flugzeug drauffallen und unsere Proben bleiben erhalten. Weil: Die sind natürlich unheimlich wertvoll. Gibt auch weltweit keine andere Aktivität, in der so systematisch menschliche Proben, aber auch Proben aus der Umwelt gesammelt worden sind.“

Außerdem sammelt das Umweltbundesamt Proben im Rahmen der deutschen Umweltstudie zur Gesundheit und im EU-Projekt „HBM4EU“, das Marike Kolossa koordiniert. Ihr Ziel: Schadstoffquellen aufspüren und stopfen.

Die Blut-, Urin- und Umweltproben stecken in mannshohen Stahlkesseln in einem Bunker nahe Münster, gut gekühlt in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius.

„Da kann also quasi auch ein Flugzeug drauffallen und unsere Proben bleiben erhalten. Weil: Die sind natürlich unheimlich wertvoll. Gibt auch weltweit keine andere Aktivität, in der so systematisch menschliche Proben, aber auch Proben aus der Umwelt gesammelt worden sind.“

Außerdem sammelt das Umweltbundesamt Proben im Rahmen der deutschen Umweltstudie zur Gesundheit und im EU-Projekt „HBM4EU“, das Marike Kolossa koordiniert. Ihr Ziel: Schadstoffquellen aufspüren und stopfen.

DDT ist Stammgast im Körper

„Für eine Regulierung braucht man immer zwei Dinge: eine gerichtsfeste Grundlage und dann Konventionen, wie man’s regelt. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch Daten. Und die generieren wir mit dem Human Biomonitoring, unter anderem.“

Einige Stoffe sind quasi Stammgäste in unseren Körperflüssigkeiten. „Da haben wir zum Beispiel DDT…“, das berühmte Insektizid, „...oder eben auch PCBs“, früher unter anderem in Fugendichtmasse verwendet.

„Die sind jetzt seit Jahrzehnten verboten, die finden wir immer noch in allen Menschen, die wir untersuchen. Weil die halten, was sie versprochen haben: Sie reichern sich an und bauen sich nicht ordentlich ab. Also die wird man einfach nicht mehr los.“

Pestizide, Biozide, Weichmacher, Flammschutzmittel, Konservierungsstoffe, Schwermetalle, UV-Filter, Duftstoffe, Medikamente - jedes Baby kommt schon mit einem Chemikalienrucksack auf die Welt. Zu den verbotenen langlebigen addieren sich moderne Substanzen, die zwar oft besser abbaubar sind, aber nicht per se harmlos. Langzeitfolgen: unklar.

„Früher haben wir tote Ratten gezählt. Heute kann man sehen, ob zum Beispiel ein Schadstoff im Körper die Aktivität bestimmter Gene beeinflusst.“

Einige Stoffe sind quasi Stammgäste in unseren Körperflüssigkeiten. „Da haben wir zum Beispiel DDT…“, das berühmte Insektizid, „...oder eben auch PCBs“, früher unter anderem in Fugendichtmasse verwendet.

„Die sind jetzt seit Jahrzehnten verboten, die finden wir immer noch in allen Menschen, die wir untersuchen. Weil die halten, was sie versprochen haben: Sie reichern sich an und bauen sich nicht ordentlich ab. Also die wird man einfach nicht mehr los.“

Pestizide, Biozide, Weichmacher, Flammschutzmittel, Konservierungsstoffe, Schwermetalle, UV-Filter, Duftstoffe, Medikamente - jedes Baby kommt schon mit einem Chemikalienrucksack auf die Welt. Zu den verbotenen langlebigen addieren sich moderne Substanzen, die zwar oft besser abbaubar sind, aber nicht per se harmlos. Langzeitfolgen: unklar.

„Früher haben wir tote Ratten gezählt. Heute kann man sehen, ob zum Beispiel ein Schadstoff im Körper die Aktivität bestimmter Gene beeinflusst.“

Umweltkonferenz 1972 ist Weckruf

1972 reist Indiens Ministerpräsidentin Indira Gandhi nach Stockholm, um auf der ersten Umweltkonferenz der Vereinten Nationen zu sprechen. Die Konferenz gilt als Meilenstein.

„Es ist klar, dass die weltweite Umweltkrise das künftige Schicksal unseres Planeten bestimmen wird. Keiner von uns, unabhängig von Status, Stärke oder Randbedingungen, wird davon nicht betroffen sein.“

Das war vor 50 Jahren. Seitdem wurden zahlreiche Chemikalien eingeschränkt oder ganz verboten; weltweit durch die Stockholm-Konvention und in Europa unter anderem durch die Chemikalienverordnung REACH. Für Pestizide, Lebensmittel, Kosmetika und Medikamente gelten eigene Zulassungs- und Kontrollprozesse.

Das Problem ist nur: Weltweit sind mehr als 350.000 verschiedene Chemikalien registriert, Tendenz steigend. Bei Zigtausenden mangelt es an Daten. Oft ist nicht einmal klar, was genau drinsteckt. Nicht alle Stoffe sind gefährlich, aber bis aus Bedenken ein Verbot wird, können Jahre ins Land gehen. Eine mögliche Lösung: vorsorglich ganze Gruppen von Stoffen verbieten. Zum Beispiel die PFAS. Marike Kolossa:

„Deutschland hat jetzt zusammen mit fünf anderen Ländern quasi einen Verbotsantrag für die ganze Stoffgruppe gestellt und vorangetrieben. Und das ist genau der richtige Weg, weil wenn wir jetzt für diese 4.700 Stoffe jeweils einzeln nachweisen wollten, dass sie die Menschen kritisch belasten, werden wir nie fertig.“

„Es ist klar, dass die weltweite Umweltkrise das künftige Schicksal unseres Planeten bestimmen wird. Keiner von uns, unabhängig von Status, Stärke oder Randbedingungen, wird davon nicht betroffen sein.“

Das war vor 50 Jahren. Seitdem wurden zahlreiche Chemikalien eingeschränkt oder ganz verboten; weltweit durch die Stockholm-Konvention und in Europa unter anderem durch die Chemikalienverordnung REACH. Für Pestizide, Lebensmittel, Kosmetika und Medikamente gelten eigene Zulassungs- und Kontrollprozesse.

Das Problem ist nur: Weltweit sind mehr als 350.000 verschiedene Chemikalien registriert, Tendenz steigend. Bei Zigtausenden mangelt es an Daten. Oft ist nicht einmal klar, was genau drinsteckt. Nicht alle Stoffe sind gefährlich, aber bis aus Bedenken ein Verbot wird, können Jahre ins Land gehen. Eine mögliche Lösung: vorsorglich ganze Gruppen von Stoffen verbieten. Zum Beispiel die PFAS. Marike Kolossa:

„Deutschland hat jetzt zusammen mit fünf anderen Ländern quasi einen Verbotsantrag für die ganze Stoffgruppe gestellt und vorangetrieben. Und das ist genau der richtige Weg, weil wenn wir jetzt für diese 4.700 Stoffe jeweils einzeln nachweisen wollten, dass sie die Menschen kritisch belasten, werden wir nie fertig.“

Wie sinnvoll sind Einzel-Grenzwerte, wenn sich Risiken summieren?

Die schiere Masse ist nicht das einzige Problem: „Wir gucken auf Einzelstoffe. Human Biomonitoring ist aber ein Instrument, das belegt, dass wir eben in jedem Menschen sehr viele Schadstoffe finden. Wir wissen von Stoffen, die beispielsweise männlichen Hormonen entgegenwirken, sogenannten Antiandrogenen, dass sie additiv wirken. Und das heißt, dass zum Beispiel antiandrogene Stoffe aus der Gruppe der Plastikweichmacher oder aus der Gruppe der Pflanzenschutzmittel sich in ihrer Wirkung ergänzen.“

Andreas Kortenkamp, Molekulartoxikologe an der Brunel University London: „Im Moment sieht die Lage in der EU und außerhalb der EU leider ja so aus, dass wir alle gegen Kombinationsrisiken von Stoffen aus verschiedenen gesetzlichen Domänen überhaupt nicht geschützt sind. Also sagen wir mal: Pestizide plus Umweltgifte plus Arzneimittel plus Kosmetikstoffe und so weiter und so fort.“

Das müsse sich dringend ändern, fordert Kortenkamp: „Die Toxikologie und Biologie richten sich einfach nicht nach den künstlichen, artifiziellen Grenzen, die wir im Rechtsbereich ziehen. Das ist völlig absurd.“

Pro Chemikalie ist oft nur jeweils eine Schadwirkung gut untersucht. Für eine Mischungsbewertung zu anderen Effekten fehlen dann die nötigen Informationen. In der EU wird deshalb diskutiert, die bisher akzeptablen Konzentrationen aller regulierten Stoffe pauschal um einen Faktor zu senken, sodass insgesamt weniger zusammenkommt. Das wäre das Vorsorgeprinzip. Andreas Kortenkamp:

„Da kann man rein pragmatisch erstmal rangehen. Die Situation ist meiner Ansicht nach so extrem, dass alles hilft. Wenn nur ein Faktor, sagen wir mal, wenn es fünf sind oder zehn, würde schon helfen. Auch wenn er durch Fakten oder wissenschaftlich erstmal nicht begründet ist.“

Andreas Kortenkamp, Molekulartoxikologe an der Brunel University London: „Im Moment sieht die Lage in der EU und außerhalb der EU leider ja so aus, dass wir alle gegen Kombinationsrisiken von Stoffen aus verschiedenen gesetzlichen Domänen überhaupt nicht geschützt sind. Also sagen wir mal: Pestizide plus Umweltgifte plus Arzneimittel plus Kosmetikstoffe und so weiter und so fort.“

Das müsse sich dringend ändern, fordert Kortenkamp: „Die Toxikologie und Biologie richten sich einfach nicht nach den künstlichen, artifiziellen Grenzen, die wir im Rechtsbereich ziehen. Das ist völlig absurd.“

Pro Chemikalie ist oft nur jeweils eine Schadwirkung gut untersucht. Für eine Mischungsbewertung zu anderen Effekten fehlen dann die nötigen Informationen. In der EU wird deshalb diskutiert, die bisher akzeptablen Konzentrationen aller regulierten Stoffe pauschal um einen Faktor zu senken, sodass insgesamt weniger zusammenkommt. Das wäre das Vorsorgeprinzip. Andreas Kortenkamp:

„Da kann man rein pragmatisch erstmal rangehen. Die Situation ist meiner Ansicht nach so extrem, dass alles hilft. Wenn nur ein Faktor, sagen wir mal, wenn es fünf sind oder zehn, würde schon helfen. Auch wenn er durch Fakten oder wissenschaftlich erstmal nicht begründet ist.“

Ökosysteme drohen zu kippen

Der Mix aus unzähligen künstlichen Stoffen gefährdet die Menschheit auch indirekt. Denn er verändert die Ökosysteme unseres Planeten. Zusatzstoffe aus Reifenabrieb zum Beispiel lassen in weit entfernten Gewässern die Fischbestände schrumpfen und Pestizide die unterschiedlichsten Insektenvölker. Robustere Fresskonkurrenten profitieren: in Kenia zum Beispiel Süßwasserschnecken, die gefährliche Parasiten verbreiten. Der Giftcocktail wirkt schleichend und global. Und die Mengen wachsen weiter.

Beate Escher vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig: „Wenn wir nichts machen, dann geht‘s wie beim Klimawandel. Dann ist es irgendwann zu spät. Also man weiß: Zwischen 2015 und 2030 verdoppelt sich die weltweite Chemikalienproduktion."

Eine gerade in Environmental Science & Technology erschienene Studie kommt zu dem Schluss: In Sachen Chemikalien ist die Belastungsgrenze der Erde bereits überschritten. Die Stabilität unserer Ökosysteme droht zu kippen.

„Wir sprechen hier von Millionen Tonnen von Stoffen, die sonst nicht in der Umwelt wären, die irgendwann da landen. Das heißt wir haben da immer noch ein exponentielles Wachstum. Das heißt, wir steuern da irgendwo drauf hin.“

Beate Escher vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig: „Wenn wir nichts machen, dann geht‘s wie beim Klimawandel. Dann ist es irgendwann zu spät. Also man weiß: Zwischen 2015 und 2030 verdoppelt sich die weltweite Chemikalienproduktion."

Eine gerade in Environmental Science & Technology erschienene Studie kommt zu dem Schluss: In Sachen Chemikalien ist die Belastungsgrenze der Erde bereits überschritten. Die Stabilität unserer Ökosysteme droht zu kippen.

„Wir sprechen hier von Millionen Tonnen von Stoffen, die sonst nicht in der Umwelt wären, die irgendwann da landen. Das heißt wir haben da immer noch ein exponentielles Wachstum. Das heißt, wir steuern da irgendwo drauf hin.“

In Entwicklung: Neue Methoden zur Risikoanalyse von Mischungen

Beate Escher und ihr Team wollen die Wirkung von Mischungen ermitteln, selbst wenn bisher unbekannte Schadstoffe drinstecken. Vor einem Poster auf dem Flur erklärt sie die Strategie.

„Also im Prinzip, was wir machen: Wir nehmen Proben von der Umwelt, aber auch von Tieren und von Menschen, Blut von Schildkröten, Fettgewebe von Seekühen, Fisch, Sediment und solche Sachen. Und von Menschen nehmen wir Blut oder Ohrenschmalzproben. Dann extrahieren wir die mit speziellen Methoden, um möglichst viele Stoffe rauszubekommen. Also nicht selektiv einzelne, von denen wir schon wissen, dass sie ein Problem sind. Sondern: Wir versuchen alle Schadstoffe herauszubekommen.“

Diese Mischung arbeiten die Forschenden auf und analysieren die Substanzen. „Gegenüber gewissen Stoffen sind wir blind, weil unsere Geräte die einfach nicht sehen. Ja? Die werden nicht ionisiert im Massenspektrometer oder sonst irgendwas. Und deswegen gucken wir uns auch immer die Effekte an. Also die gleichen Proben, die wir chemisch-analytisch analysieren, mit denen gehen wir auch in Bio-Assays.“

„Also im Prinzip, was wir machen: Wir nehmen Proben von der Umwelt, aber auch von Tieren und von Menschen, Blut von Schildkröten, Fettgewebe von Seekühen, Fisch, Sediment und solche Sachen. Und von Menschen nehmen wir Blut oder Ohrenschmalzproben. Dann extrahieren wir die mit speziellen Methoden, um möglichst viele Stoffe rauszubekommen. Also nicht selektiv einzelne, von denen wir schon wissen, dass sie ein Problem sind. Sondern: Wir versuchen alle Schadstoffe herauszubekommen.“

Diese Mischung arbeiten die Forschenden auf und analysieren die Substanzen. „Gegenüber gewissen Stoffen sind wir blind, weil unsere Geräte die einfach nicht sehen. Ja? Die werden nicht ionisiert im Massenspektrometer oder sonst irgendwas. Und deswegen gucken wir uns auch immer die Effekte an. Also die gleichen Proben, die wir chemisch-analytisch analysieren, mit denen gehen wir auch in Bio-Assays.“

Wie wirken Chemikalien auf Zellen?

„Jetzt können wir ins Labor gehen. Da kann ich zeigen, warum das so gut ist, was wir machen und wie wir das machen können.“ „Was wir hier machen: Wir arbeiten hier quasi so mittelhoher Durchsatz. Wir plattieren die Zellen hier automatisch.“

Es geht um jeweils 2.000 biologische Zellen von Mensch oder Tier in 384 Vertiefungen einer postkartenkleinen, schwarzen Kunststoffplatte. In einer stahlgrauen Metallkiste, etwa so groß wie ein Kleinklavier, pipettiert ein Roboterarm die schadstoffhaltigen Proben in verschiedenen Verdünnungen hinzu.

„Dann kommen die Zellen hier in den Inkubator. Der ist mit fünf Prozent CO2, dass die Zellen sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, 37 Grad. Und dann wachsen sie. Und dann schaut man nach 24 Stunden in einem Mikroskop, wo man einfach die Zellen visualisieren kann. Kann man dann schauen und mit automatisierten Zählmethoden herausfinden, wieviel Zellen dann noch da sind. Also eigentlich müssten sie sich in 24 Stunden fast verdoppeln.“

Grob gesagt gilt: Je weniger Zellen, desto schädlicher. Anschließend kann man im Inneren der Zellen, die zuvor mit sogenannten Reportergenen gespickt wurden, nach Hinweisen auf die Wirkmechanismen der Stoffe suchen.

„Also man guckt dann, ob zum Beispiel der Östrogenrezeptor aktiviert wird oder der Kohlenwasserstoffrezeptor, der auf dioxinartige Verbindungen reagiert und kann damit dann zusätzlich Subtileffekte angucken. Auf den Mikroskopen, vor allem auf diesem neuen, das wir jetzt gerade in Betrieb nehmen, kann man noch was viel Cooleres machen. Man kann dann schauen, man kann dann zum Beispiel Nervenzellen nehmen, dann werden die differenziert, dass die richtig Neuriten bilden, also dass sie so Auswüchse bilden, die dann zusammenwachsen und dann im Prinzip Nervensignale übertragen können.“

Es geht um jeweils 2.000 biologische Zellen von Mensch oder Tier in 384 Vertiefungen einer postkartenkleinen, schwarzen Kunststoffplatte. In einer stahlgrauen Metallkiste, etwa so groß wie ein Kleinklavier, pipettiert ein Roboterarm die schadstoffhaltigen Proben in verschiedenen Verdünnungen hinzu.

„Dann kommen die Zellen hier in den Inkubator. Der ist mit fünf Prozent CO2, dass die Zellen sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, 37 Grad. Und dann wachsen sie. Und dann schaut man nach 24 Stunden in einem Mikroskop, wo man einfach die Zellen visualisieren kann. Kann man dann schauen und mit automatisierten Zählmethoden herausfinden, wieviel Zellen dann noch da sind. Also eigentlich müssten sie sich in 24 Stunden fast verdoppeln.“

Grob gesagt gilt: Je weniger Zellen, desto schädlicher. Anschließend kann man im Inneren der Zellen, die zuvor mit sogenannten Reportergenen gespickt wurden, nach Hinweisen auf die Wirkmechanismen der Stoffe suchen.

„Also man guckt dann, ob zum Beispiel der Östrogenrezeptor aktiviert wird oder der Kohlenwasserstoffrezeptor, der auf dioxinartige Verbindungen reagiert und kann damit dann zusätzlich Subtileffekte angucken. Auf den Mikroskopen, vor allem auf diesem neuen, das wir jetzt gerade in Betrieb nehmen, kann man noch was viel Cooleres machen. Man kann dann schauen, man kann dann zum Beispiel Nervenzellen nehmen, dann werden die differenziert, dass die richtig Neuriten bilden, also dass sie so Auswüchse bilden, die dann zusammenwachsen und dann im Prinzip Nervensignale übertragen können.“

Grundbelastung bei Kindern abchecken

Das ist wichtig, um den Einfluss eines Schadstoffcocktails auf die Gehirnentwicklung zu prüfen. In einer internationalen Studie wird das Team in Kürze Nabelschnurblut mit dieser Methode untersuchen. Künstliche Chemikalien gelten als mögliche Ursache für sinkende Intelligenzquotienten, für Verhaltensauffälligkeiten, Lernstörungen und Autismus.

„Die Vision, die ich hätte, wäre zum Beispiel: Man nimmt ja viele Tropfen Blut bei kleinen Kindern, um verschiedene Krankheiten anzugucken. Dass man schon mal guckt: Was ist denn die Grundbelastung? Dass man sagt, man muss da vielleicht aufpassen. Man muss dann vielleicht nicht so lange stillen, dass man zwar den Benefit hat, aber nicht so viele Chemikalien hat. Man muss vielleicht gucken, dass man die Teppichböden entfernt.“

Solche Tipps für eine Schadstoffdiät liefert auch das Umweltbundesamt: Oft durchlüften und feucht wischen zum Beispiel, denn Innenräume sind besonders belastet. Zudem: Regional einkaufen, möglichst unverpackt und bio. Und beim Einkauf Produktcodes mithilfe einer Schadstoff-App prüfen. Liegen keine Informationen zu einer Ware vor, geht eine Anfrage an den Hersteller.

„Die Vision, die ich hätte, wäre zum Beispiel: Man nimmt ja viele Tropfen Blut bei kleinen Kindern, um verschiedene Krankheiten anzugucken. Dass man schon mal guckt: Was ist denn die Grundbelastung? Dass man sagt, man muss da vielleicht aufpassen. Man muss dann vielleicht nicht so lange stillen, dass man zwar den Benefit hat, aber nicht so viele Chemikalien hat. Man muss vielleicht gucken, dass man die Teppichböden entfernt.“

Solche Tipps für eine Schadstoffdiät liefert auch das Umweltbundesamt: Oft durchlüften und feucht wischen zum Beispiel, denn Innenräume sind besonders belastet. Zudem: Regional einkaufen, möglichst unverpackt und bio. Und beim Einkauf Produktcodes mithilfe einer Schadstoff-App prüfen. Liegen keine Informationen zu einer Ware vor, geht eine Anfrage an den Hersteller.

PFAS auf "unverzichtbare" Verwendungen beschränken

In Altötting hat sich die Lage ein wenig verbessert. Das Trinkwasser der Gemeinde wird seit ein paar Jahren von haushohen Filteranlagen gereinigt. Petra Haunreiter ist bisher gesund geblieben, der PFOA-Wert in ihrem Blut gesunken. Sie achtet sehr darauf, möglichst keine Produkte mit perfluorierten Chemikalien einzukaufen.

„Soweit ich das unterscheiden kann bei meinen Verbraucheraktivitäten. Aber ich hatte kürzlich mal eine Bratpfanne gekauft: Da war ich wirklich erfreut: PFC-frei. Das war ein italienischer Hersteller. Und dann habe ich sofort mit dem Händler eben gesprochen und habe das gut gefunden. Es gibt eben Alternativen, wenn man danach sucht. Und klar ist das auch so bei der Bekleidung. Weil jetzt weiß ich ja mehr, wo der Stoff überall drin ist.“

Allerdings hat Petra Haunreiter durch einen Krankheitsfall in der Familie auch erfahren, dass PFAS-Fasern als künstliche Sehnen die Reparatur von Herzklappen ermöglichen.

Martin Scheringer von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich: „Deshalb gibt es eben diese Idee der verzichtbaren und der essentiellen Verwendungen, oder auf Englisch: die ‚essential uses‘. Dass man versucht herauszufinden, welche Verwendungen wirklich wichtig sind. Und zwar wichtig heißt: wirklich wichtig.

Die Idee stammt aus dem Montreal-Protokoll 1987 zur Regulierung von FCKWs, sagt Scheringer: „und da ist so ein Passus drin, der das eben ausformuliert. Dass es eben essenziell ist für Sicherheit und Gesundheit oder das Funktionieren der Gesellschaft.“

„Soweit ich das unterscheiden kann bei meinen Verbraucheraktivitäten. Aber ich hatte kürzlich mal eine Bratpfanne gekauft: Da war ich wirklich erfreut: PFC-frei. Das war ein italienischer Hersteller. Und dann habe ich sofort mit dem Händler eben gesprochen und habe das gut gefunden. Es gibt eben Alternativen, wenn man danach sucht. Und klar ist das auch so bei der Bekleidung. Weil jetzt weiß ich ja mehr, wo der Stoff überall drin ist.“

Allerdings hat Petra Haunreiter durch einen Krankheitsfall in der Familie auch erfahren, dass PFAS-Fasern als künstliche Sehnen die Reparatur von Herzklappen ermöglichen.

Martin Scheringer von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich: „Deshalb gibt es eben diese Idee der verzichtbaren und der essentiellen Verwendungen, oder auf Englisch: die ‚essential uses‘. Dass man versucht herauszufinden, welche Verwendungen wirklich wichtig sind. Und zwar wichtig heißt: wirklich wichtig.

Die Idee stammt aus dem Montreal-Protokoll 1987 zur Regulierung von FCKWs, sagt Scheringer: „und da ist so ein Passus drin, der das eben ausformuliert. Dass es eben essenziell ist für Sicherheit und Gesundheit oder das Funktionieren der Gesellschaft.“

Flut von Stoffen und Stoffmischungen macht Risikobewertung unmöglich

In einigen Fällen liegt die Entscheidung, ob etwa PFAS in einem Produkt „wirklich wichtig“ sind, auf der Hand.

„Es geht da nicht um Zahnseide oder um Fahrradkettenschmiere. Das sind keine Anwendungen, die in diese Kategorie fallen würden. Was zum Beispiel hineinfällt, sind Anwendungen in medizinischen Geräten. Wenn man in Dialysegeräten Schläuche hat und Pumpen, durch die das Blut fließt. Das But darf ja nicht verklumpen. Und dort sind PFAS, weil sie diese Gleitfähigkeit ermöglichen, sind sie eben notwendig, um Verklumpungen von Blut zu vermeiden. Das ist eine Anwendung, die vollkommen einleuchtend ist und die man sicherlich als essenziell einschätzen würde.“

Die Devise für den Graubereich dazwischen lautet: Alternativen suchen. Teppichboden beispielsweise wird durch eine bestimmte Faserstruktur schmutzabweisend, sodass Hersteller auf die übliche PFAS-Imprägnierung verzichten könnten. Grundsätzlich weniger problematisch sind Chemikalien, die in geschlossenen Kreisläufen geführt werden, etwa in der Halbleiterindustrie.

Jede einzelne Anwendung, jedes Produkt nach Verzichtbarkeitskriterien zu bewerten, ist natürlich ein Riesenaufwand. Das räumt auch Martin Scheringer ein. Aber der Preis, es nicht zu tun, sei einfach zu hoch. Und das gilt sogar im Wortsinn: Der Nordische Rat nennt europaweite Gesundheitskosten zwischen 52 und 84 Milliarden Euro pro Jahr, allein im Zusammenhang mit PFAS. Dazu kommen das Monitoring von Gewässern und Böden über Jahrzehnte und aufwändige Filtertechnik.

„Es sind einfach zu viele Stoffe auf dem Markt, die zu viele Wirkungen haben können, als dass wir sie mit den vorhandenen Verfahren korrekt bewerten können. Es muss letztendlich eine Art Vereinfachung geben. Es müssen weniger Stoffe, also Chemikalien, verwendet werden, in weniger komplizierten Materialien, sodass es transparenter wird, welche Stoffe da sind und wie viele, und man dann die Bewertungen wirklich wirksamer durchführen kann.“

„Es geht da nicht um Zahnseide oder um Fahrradkettenschmiere. Das sind keine Anwendungen, die in diese Kategorie fallen würden. Was zum Beispiel hineinfällt, sind Anwendungen in medizinischen Geräten. Wenn man in Dialysegeräten Schläuche hat und Pumpen, durch die das Blut fließt. Das But darf ja nicht verklumpen. Und dort sind PFAS, weil sie diese Gleitfähigkeit ermöglichen, sind sie eben notwendig, um Verklumpungen von Blut zu vermeiden. Das ist eine Anwendung, die vollkommen einleuchtend ist und die man sicherlich als essenziell einschätzen würde.“

Die Devise für den Graubereich dazwischen lautet: Alternativen suchen. Teppichboden beispielsweise wird durch eine bestimmte Faserstruktur schmutzabweisend, sodass Hersteller auf die übliche PFAS-Imprägnierung verzichten könnten. Grundsätzlich weniger problematisch sind Chemikalien, die in geschlossenen Kreisläufen geführt werden, etwa in der Halbleiterindustrie.

Jede einzelne Anwendung, jedes Produkt nach Verzichtbarkeitskriterien zu bewerten, ist natürlich ein Riesenaufwand. Das räumt auch Martin Scheringer ein. Aber der Preis, es nicht zu tun, sei einfach zu hoch. Und das gilt sogar im Wortsinn: Der Nordische Rat nennt europaweite Gesundheitskosten zwischen 52 und 84 Milliarden Euro pro Jahr, allein im Zusammenhang mit PFAS. Dazu kommen das Monitoring von Gewässern und Böden über Jahrzehnte und aufwändige Filtertechnik.

„Es sind einfach zu viele Stoffe auf dem Markt, die zu viele Wirkungen haben können, als dass wir sie mit den vorhandenen Verfahren korrekt bewerten können. Es muss letztendlich eine Art Vereinfachung geben. Es müssen weniger Stoffe, also Chemikalien, verwendet werden, in weniger komplizierten Materialien, sodass es transparenter wird, welche Stoffe da sind und wie viele, und man dann die Bewertungen wirklich wirksamer durchführen kann.“

Gegensteuern mit nachhaltiger Chemie

Wie das gehen kann, erforscht und vermittelt Klaus Kümmerer als Professor der Leuphana Universität in Lüneburg im Studiengang Nachhaltige Chemie: „Weil, ja, ich sag’s mal so: Intellektuell war es nicht mehr besonders vergnüglich, den 500sten Schadstoff im 600sten Test zu testen, ob er denn abbaubar ist in der Umwelt. Und wenn nicht, das 700ste Risk Assessment, also die Risikoabschätzung, durchzuführen.“

Der Chemiker begann nach Lösungen zu suchen. „Wie kann man Stoffe eigentlich weniger toxisch machen? Wie kann man sie mit weniger Abfall und weniger Energie synthetisieren? Und dann war ich dran interessiert: Was könnte denn ein größerer Ansatz sein? Stoffe, die wir gar nicht erst in der Umwelt haben oder in der Kläranlage oder im Wasser oder Abwasser, machen ja kein Problem.“

Der Chemiker fordert schlaue Konzepte statt immer neuer Produkte. Ein Beispiel: Mobilität.

„Dass ich nicht gleich an die synthetischen Kraftstoffe denke oder an Elektromobilität, sondern ich muss eigentlich denken: Ja, das Bedürfnis ist Mobilität. Wenn ich noch weiter zurückgehe: Wie muss eigentlich unsere Infrastruktur aussehen, was muss alles vor Ort sein, damit es für die Menschen wieder attraktiv ist und manche sagen: Ja, zum Arzt laufe ich halt oder fahre mit dem Fahrrad. Schönes Wetter.“

Der Chemiker begann nach Lösungen zu suchen. „Wie kann man Stoffe eigentlich weniger toxisch machen? Wie kann man sie mit weniger Abfall und weniger Energie synthetisieren? Und dann war ich dran interessiert: Was könnte denn ein größerer Ansatz sein? Stoffe, die wir gar nicht erst in der Umwelt haben oder in der Kläranlage oder im Wasser oder Abwasser, machen ja kein Problem.“

Der Chemiker fordert schlaue Konzepte statt immer neuer Produkte. Ein Beispiel: Mobilität.

„Dass ich nicht gleich an die synthetischen Kraftstoffe denke oder an Elektromobilität, sondern ich muss eigentlich denken: Ja, das Bedürfnis ist Mobilität. Wenn ich noch weiter zurückgehe: Wie muss eigentlich unsere Infrastruktur aussehen, was muss alles vor Ort sein, damit es für die Menschen wieder attraktiv ist und manche sagen: Ja, zum Arzt laufe ich halt oder fahre mit dem Fahrrad. Schönes Wetter.“

Benign by Design - Nachhaltigkeit von Anfang an mitdenken

Unverzichtbare Produkte wiederum sollten schon im Labor nach Umweltkriterien geplant werden: Substanzen, die in die Umwelt gelangen können, in einem Shampoo beispielsweise, müssen vollständig abbaubar sein. Für alle anderen gilt das Gegenteil.

„Die mache ich so stabil wie möglich und dann kann ich sie möglichst lange nutzen, vorausgesetzt ich kann sie gut rausholen am Ende. Also das muss ich alles mitdenken. Und nicht nur an die Synthese: ‚Oh toll, neuer Stoff, Patent und super.‘“

„Benign by Design“ heißt das Konzept hinter den Molekülen mit der umweltfreundlichen Architektur. Klaus Kümmerer präsentiert ein weißes Pulver aus dem Laborkühlschrank: Ein bewährtes Antibiotikum mit eingebauter Selbstzerstörung. Auf dem Weg durch den Körper bleibt es stabil und erfüllt seinen Zweck: Es tötet Bakterien.

„Und in dem Moment, in dem er ausgeschieden wird in die Blase, ist der pH-Wert ein anderer und dann zerfällt er in zwei Bruchstücke. Ist eigentlich simple organische Chemie. Und dann haben wir zwei Bruchstücke. Eines ist hervorragend biologisch abbaubar. Das mögen die Bakterien in der Kläranlage, so schnell können Sie gar nicht gucken, ist das weg. Der andere Teil ist leider noch ein bisschen stabiler. Da arbeiten wir dran, um das auch noch zu verbessern. Aber er ist im Vergleich zum Ausgangsstoff viel, viel, weniger antibiotisch aktiv.“

„Die mache ich so stabil wie möglich und dann kann ich sie möglichst lange nutzen, vorausgesetzt ich kann sie gut rausholen am Ende. Also das muss ich alles mitdenken. Und nicht nur an die Synthese: ‚Oh toll, neuer Stoff, Patent und super.‘“

„Benign by Design“ heißt das Konzept hinter den Molekülen mit der umweltfreundlichen Architektur. Klaus Kümmerer präsentiert ein weißes Pulver aus dem Laborkühlschrank: Ein bewährtes Antibiotikum mit eingebauter Selbstzerstörung. Auf dem Weg durch den Körper bleibt es stabil und erfüllt seinen Zweck: Es tötet Bakterien.

„Und in dem Moment, in dem er ausgeschieden wird in die Blase, ist der pH-Wert ein anderer und dann zerfällt er in zwei Bruchstücke. Ist eigentlich simple organische Chemie. Und dann haben wir zwei Bruchstücke. Eines ist hervorragend biologisch abbaubar. Das mögen die Bakterien in der Kläranlage, so schnell können Sie gar nicht gucken, ist das weg. Der andere Teil ist leider noch ein bisschen stabiler. Da arbeiten wir dran, um das auch noch zu verbessern. Aber er ist im Vergleich zum Ausgangsstoff viel, viel, weniger antibiotisch aktiv.“

Rücknahmepflicht für Hersteller?

Warum sich die Industrie bisher noch nicht so recht für solche Konzepte erwärmen kann, versteht der Chemiker aus Lüneburg nicht. Schließlich lassen sich auch nachhaltige Moleküle patentieren und zu Geld machen.

„Dann sage ich auch: Ihr seid doch sonst immer so optimistisch, und neue Märkte und Innovationen. Warum an der Stelle nicht?“

Auch eine Rücknahmepflicht für die Hersteller könnte auf den richtigen Pfad führen.

„Dann würden sie sogar wahrscheinlich sehen: Hoppla, das hat ja Vorteile. Ich krieg alle meine Rohstoffe zurück. Und dann fangen sie an, über dieses Design nachzudenken. Welche Stoffe tue ich da rein? Wenn es ein komplexeres Produkt ist, meinetwegen der Kühlschrank, klebe ich alle Teile zusammen und kriege es dann nicht mehr auseinander? Oder nur mit einem giftigen Lösungsmittel? Oder schraube ich vielleicht lieber? Oder es gibt vielleicht einen Klebstoff, der sich leichter lösen lässt? In der Mathematik gilt ein Beweis als elegant, der sehr einfach ist. In der Chemie sind wir auf dem gegenteiligen Trip unterwegs. Oder um es wissenschaftstheoretisch zu sagen: ‚Ockham’s Razor‘. Ja, die einfachste Lösung ist die beste, nicht die komplizierteste.“

„Dann sage ich auch: Ihr seid doch sonst immer so optimistisch, und neue Märkte und Innovationen. Warum an der Stelle nicht?“

Auch eine Rücknahmepflicht für die Hersteller könnte auf den richtigen Pfad führen.

„Dann würden sie sogar wahrscheinlich sehen: Hoppla, das hat ja Vorteile. Ich krieg alle meine Rohstoffe zurück. Und dann fangen sie an, über dieses Design nachzudenken. Welche Stoffe tue ich da rein? Wenn es ein komplexeres Produkt ist, meinetwegen der Kühlschrank, klebe ich alle Teile zusammen und kriege es dann nicht mehr auseinander? Oder nur mit einem giftigen Lösungsmittel? Oder schraube ich vielleicht lieber? Oder es gibt vielleicht einen Klebstoff, der sich leichter lösen lässt? In der Mathematik gilt ein Beweis als elegant, der sehr einfach ist. In der Chemie sind wir auf dem gegenteiligen Trip unterwegs. Oder um es wissenschaftstheoretisch zu sagen: ‚Ockham’s Razor‘. Ja, die einfachste Lösung ist die beste, nicht die komplizierteste.“

"Staaten müssen klarere Grenzen setzen"

Die Probleme sind lösbar. Davon ist Klaus Kümmerer überzeugt. Ohne strengere Regeln wird es aber nicht gehen.

„Der Staat oder die Staaten müssen wieder klarere Grenzen setzen. Dann kann man sagen: Da ist eure Spielwiese. Aber es kann nicht mehr alles erlaubt sein, bis es verboten wird.“

Tatsächlich werden im Rahmen des Green Deals der EU gerade Einschränkungen für bis zu 12.000 Chemikalien diskutiert, inklusive PFAS. Auch Kombinationswirkungen sollen künftig berücksichtigt und der Industrie mehr Transparenz abverlangt werden. Doch aus der Branche kommt Gegenwind. Sie befürchtet Gewinneinbußen und den Verlust von zigtausend Arbeitsplätzen. Laut BDI ist die Innovationskraft der deutschen Industrie in Gefahr, Lieferengpässe drohen und Zukunftstechnologien könnten ausgebremst werden. Welche Verordnungen den Diskussionen folgen, bleibt also abzuwarten.

Marike Kolossa: „Es gibt immer Leute, die sagen, jetzt habt ihr schon so viel untersucht. Ist jetzt nicht mal gut? Und das sind dann die Leute, denen wir sagen müssen: Nein, wir haben immer die Ersatzstoffe, wir haben zehn Probleme gelöst, leider sind ein paar nachgewachsen. Und wir müssen auch verfolgen, ob sich alle brav dran halten und ob die Belastungen tatsächlich runtergehen. Das ist also eine Aufgabe, die muss man kontinuierlich angehen.“

„Der Staat oder die Staaten müssen wieder klarere Grenzen setzen. Dann kann man sagen: Da ist eure Spielwiese. Aber es kann nicht mehr alles erlaubt sein, bis es verboten wird.“

Tatsächlich werden im Rahmen des Green Deals der EU gerade Einschränkungen für bis zu 12.000 Chemikalien diskutiert, inklusive PFAS. Auch Kombinationswirkungen sollen künftig berücksichtigt und der Industrie mehr Transparenz abverlangt werden. Doch aus der Branche kommt Gegenwind. Sie befürchtet Gewinneinbußen und den Verlust von zigtausend Arbeitsplätzen. Laut BDI ist die Innovationskraft der deutschen Industrie in Gefahr, Lieferengpässe drohen und Zukunftstechnologien könnten ausgebremst werden. Welche Verordnungen den Diskussionen folgen, bleibt also abzuwarten.

Marike Kolossa: „Es gibt immer Leute, die sagen, jetzt habt ihr schon so viel untersucht. Ist jetzt nicht mal gut? Und das sind dann die Leute, denen wir sagen müssen: Nein, wir haben immer die Ersatzstoffe, wir haben zehn Probleme gelöst, leider sind ein paar nachgewachsen. Und wir müssen auch verfolgen, ob sich alle brav dran halten und ob die Belastungen tatsächlich runtergehen. Das ist also eine Aufgabe, die muss man kontinuierlich angehen.“