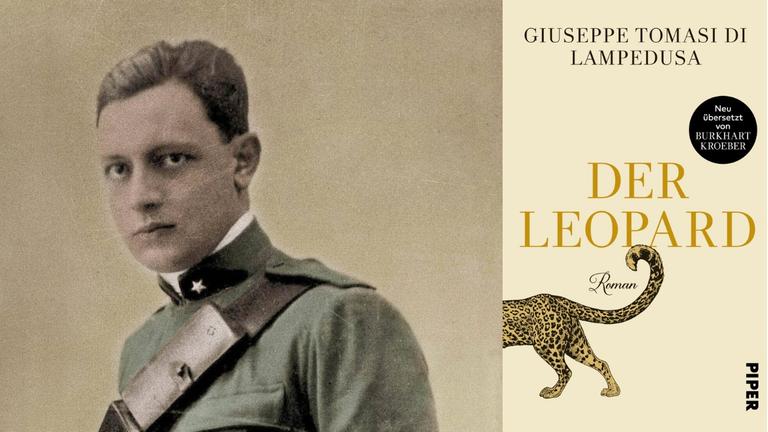

Giuseppe Tomasi di Lampedusa – 1896 in Palermo geboren – entstammte einem bedeutenden sizilianischen Adelsgeschlecht. Obwohl er früh literaturkritische Schriften publizierte, über fulminante Kenntnisse der europäischen Kultur verfügte und mit etlichen italienischen Autoren in enger Verbindung stand, machte er sich erst 1954 an die Niederschrift eines Romans. Drei Jahre später schloss er die Arbeit ab, ohne dass es ihm in der Folge gelang, einen Verlag für sein ungewöhnliches Buch zu finden. Vermittelt durch Giorgio Bassani, erschien „Der Leopard“ schließlich 1958 im Verlag Feltrinelli. Sein Autor freilich erlebte die Veröffentlichung nicht mehr; er starb im Juli 1957 in Rom. Sofort fand der Roman viele Leserinnen und Leser, obwohl er mit zeitgenössischen Strömungen der italienischen Literatur – dem Neorealismus zum Beispiel – wenig gemein hatte. Die Literaturkritik, darunter auch der junge Umberto Eco, tat sich mit dem eigenwilligen Werk lange Zeit schwer und stufte es als bloßen Nachkömmling der Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts ein. Der Erfolg der 1963 in die Kinos gekommenen Verfilmung Luchino Viscontis mit Burt Lancaster in der Hauptrolle mehrte den Verdacht, es mit einem besseren Unterhaltungsroman zu tun zu haben – ein Irrtum, wie Übersetzer Kroeber im profunden Nachwort seiner Ausgabe veranschaulicht.

Burt Lancaster spielt die Schlüsselfigur in Tomasis Werk, jenen groß gewachsenen Don Fabrizio, das Oberhaupt des alten sizilianischen Adelshauses Salina, das seine besten Zeiten hinter sich hat. So herrscht schon auf den ersten Seiten des acht Teile umfassenden Romans eine latente Melancholie, gespiegelt in der Figur Fabrizios, der den „Niedergang seines Standes und seines Vermögens“ fast willenlos betrachtet, „ohne irgendeiner Tätigkeit nachzugehen oder auch nur die geringste Lust zu verspüren, etwas dagegen zu tun“. Don Fabrizio spürt früh, dass mit seinem Leben unweigerlich etwas Größeres zu Ende geht. Seine Interessen verlagern sich folglich auf Gebiete, wo Ablenkung zu erhoffen ist und die schnöden Alltagsmühen keine Rolle spielen:

„Als erster (und letzter) eines Geschlechts, das jahrhundertelang nicht imstande gewesen war, seine eigenen Ausgaben zusammenzurechnen und die Schulden davon abzuziehen, besaß er eine starke und tiefe Neigung zur Mathematik; er hatte sie auf die Astronomie angewandt, und das hatte ihm nicht nur genügend öffentliche Ehrungen, sondern auch große private Freuden eingebracht. Man könnte fast sagen, Stolz und mathematische Analyse hatten sich in ihm so eng verbunden, dass er sich der Illusion hingab, die Himmelskörper gehorchten seinen Berechnungen (was sie tatsächlich zu tun schienen) und die zwei Kleinplaneten, die er entdeckt hatte (Salina und Svelto hatte er sie getauft, nach seinem Lehen und einem ihm unvergesslichen Jagdhund), verbreiteten den Ruhm seines Hauses in den sterilen Himmelsgegenden zwischen Mars und Jupiter, und folglich seien die Deckenfresken in seiner Villa eher eine Prophezeiung als Ausdruck einer Götzenverehrung.“

Eine Übersetzung, die sich allen Schwierigkeiten stellt

Tomasis Roman – das zeigt schon diese erste Figurenzeichnung – ist nicht leicht zu übersetzen. Zuerst versuchte sich kurz nach Erscheinen des Originals Charlotte Bierbaum daran, die 1959 im Piper Verlag einen respektablen, heute vor allem in den Details leicht angestaubt wirkenden deutschen Text präsentierte. 2004 wagte derselbe Verlag einen neuen Anlauf, mit der Übersetzung von Giò Waeckerlin Induni, die jedoch in Fachkreisen auf wenig Wohlwollen stieß. So machte sich Burkhart Kroeber, einer der renommiertesten Übersetzer aus dem Italienischen, aus freien Stücken daran, der Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit des Originals endlich gerecht zu werden und für Tomasis prunkvollen Stil adäquate Lösungen zu finden.

Kroeber störte sich vor allem daran, dass die „bisherigen deutschen Übersetzungen den hohen literarischen Wert dieses Romans nicht gebührend erkennen lassen“ und dass vor allem Waeckerlin Indunis Version als „gründlich verfehlt und oft geradezu entstellend“ einzustufen sei. Und in der Tat: Wer die drei Übersetzungen, die kurioserweise allesamt weiterhin von Piper vertrieben werden, nebeneinander legt und Stichproben macht, sieht auf den ersten Blick, dass allein Burkhart Kroeber dem Anspruch gerecht wird, auch für die literarische Qualität der Vorlage ein deutsches Pendant zu finden. Wie Tomasi die Sprachregister wechselt, über welchen Anspielungsreichtum er verfügt und zu welch mitunter kühnen Metaphern er greift, das alles lässt sich in der neuen Übersetzung nun nachvollziehen und gibt Tomasis „Leopard“ eine erstaunliche Frische und Brillanz.

Strittig an Kroebers Arbeitsweise ist allein, dass er sich – wie er im Nachwort erläutert – nicht nur als Übersetzer, sondern auch als Lektor Tomasis versteht. Dass er so beispielsweise vom Autor vorgenommene letzte Streichungen rückgängig macht, hat etwas Anmaßendes. Würde das Schule machen, hätten Übersetzer noch mehr zu tun – so klug die Entscheidungen gegen den Willen des Autors im Einzelfall auch begründet sein mögen.

Solche Einwände schmälern Kroebers Leistung nicht. Fast auf jeder Seite lässt sich nachverfolgen, wie der Übersetzer dem Satzbau und dem Bilderreichtum seiner Vorlage bis ins letzte Detail nachspürt, die ironischen Volten nicht einebnet und den dekadent morbiden Ton trifft – wenn Don Fabrizio etwa gleich zu Anfang mit Hund Bendicó den Garten des Anwesens betritt:

„Aber der Garten, eingeengt und fast zerdrückt von seiner Umfriedung, strömte Gerüche aus, die ölig, fleischlich und leicht faulig rochen wie die von den Reliquien gewisser Heiliger abgesonderten aromatischen Säften. Die Nelken übertrumpften mit ihrem Pfeffergeruch den protokollarischen Duft der Rosen und den ätherischen der Magnolien, die schwergebeugt in den Ecken standen, und dazwischen war auch das feine Aroma der Minze spüren, vermischt mit dem kindlichen der Akazie und dem süßlichen der Myrte, während aus dem Zitrusgarten jenseits der Mauer ein erotischer Hauch von ersten Orangenblüten herüberschwappte.“

Der Garten, den der Fürst durchschreitet, erinnert an den alten Glanz seines Hauses. Seine Odeurs lassen jedoch keinen Zweifel daran, dass sich seiner längst ein süßer Verfall bemächtigt hat. Nicht nur die Familienmitglieder schlagen beklagenswerter Weise aus der Art, auch die eigens in Paris erworbenen Rosensetzlinge tun das:

„Erst hochgeschossen, dann zermürbt von den starken und drängenden Säften des sizilianischen Bodens, dazu verbrannt von der apokalyptischen Julisonne, hatten sie sich in eine Art obszön fleischfarbener Kohlköpfe verwandelt, die jedoch einen betäubenden, ja fast schamlosen Duft verströmten, den sich kein französischer Züchter zu erhoffen gewagt hätte. Der Fürst hielt sich eine unter die Nase, und ihm war, als rieche er am Schenkel einer Ballerina der Pariser Oper. Bendicò, dem er die Rose ebenfalls hinhielt, wich angeekelt zurück und beeilte sich, zwischen Düngerresten und toten Eidechsen nach gesünderen Sinneseindrücken zu suchen.“

Gibt es einen Gattopardo?

„Il Gattopardo“ heißt Tomasis Roman im Original, doch was es mit diesem titelgebenden Tier auf sich hat, führte vor allen in den 1990er-Jahren zu heftigen Diskussionen unter Literaturwissenschaftlern und Zoologen. Wie Burkhart Kroeber darlegt, verstieg man sich damals zu der Behauptung, dass es sich beim Wappentier der Familie Salina gar nicht um einen Leoparden handle, sondern um ein kleineres Raubtier, die Pardelkatze, womit bereits auf den Verfall des Adelsgeschlechtes verwiesen sei.

Waeckerlin Indunis Übersetzung griff diese kühne These auf, sodass der Roman – ungeachtet der Popularität, die er durch Viscontis Verfilmung längst erlangt hatte – mit einem Mal als „Der Gattopardo“ firmierte. Dieses Kunstwort befriedigte in keiner Weise, zog in der Übersetzung manche Wortkapriolen nach sich und konnte sich zum Glück nicht durchsetzen. So kehrt Kroeber mit guten Gründen zum Leoparden zurück, der überdies im Roman selbst nirgendwo als mediokre, quasi geschrumpfte Erscheinung auftritt. Tomasi di Lampedusa legte mit „gattopardo“ ganz offensichtlich eine eigene Kreation vor, die auf einen sizilianischen Dialektausdruck für „leopardo“ zurückgreift. Den unglückseligen „Gattopardo“ der vorangegangenen Übersetzung darf man somit getrost ins Lexikon der sprachlichen Irrtümer verbannen.

So löwengleich und furchteinflößend uns der Leopard im Roman begegnet, so wenig gelingt es auch ihm, aufzuhalten, was der Familie Salina widerfährt. Die Handlung setzt im Mai 1860 ein und endet fünfzig Jahre später. Was die Struktur der erzählten Zeit angeht, verfährt Tomasi durchaus eigenwillig. Während bis zum Ende des sechsten Kapitels kaum mehr als zwei Jahre verstreichen, durchläuft man die Geschichte auf den letzten einhundert Seiten im Zeitraffer. Im siebten Kapitel – man schreibt das Jahr 1883 – versiegen Fabrizios Lebenskräfte endgültig; der Tod des letzten Salina ist nicht mehr aufzuhalten. Und ganz zum Schluss, 1910, stehen die alten Schwestern des Hauses vor den Trümmern dessen, was ihr Leben einst ausmachte.

Originell ist diese Konstruktion, und sie signalisiert nicht nur die zeitliche Bandbreite des Romans. Denn „Der Leopard“ ist vielerlei: zum einen eine historische Darstellung des italienischen Einigungsprozesses, zum anderen ein Liebesroman, in dessen Mittelpunkt Fabrizios Neffe Tancredi und seine schöne Frau, die bürgerliche Angelica, stehen, und nicht zuletzt ein Roman, der grundsätzlich von der Vergeblichkeit menschlichen Strebens handelt.

Auf der historischen Ebene sehen wir Fabrizio, wie er ängstlich und gebannt verfolgt, was sich im Frühling 1860 ereignet – als Giuseppe Garibaldi im berühmten „Zug der Tausend“ sich aufmacht, Sizilien und Neapel zu erobern, und am 11. Mai 1860 im Westen Siziliens, in Marsala, landet. Der entschlussfreudige Tancedri hat die Zeichen der Zeit erkannt und schließt sich Garibaldi an – die Welt der Salinas gerät aus den Fugen. Don Fabrizio sieht sich, als sich die Machtverhältnisse in Italien verschieben, noch einmal vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Er soll in die Sphären der Politik, der Tat wechseln. Der Fürst Chevalley tritt als Mittler auf und trägt Fabrizio ein Senatorenamt an – und wieder einmal wechselt der Roman die Stilebene gekonnt:

„Sobald Chevalley Platz genommen hatte, begannt er zu erklären, in welcher Mission er gekommen war: ‚Nach der glücklichen Annexion – ich meine, nach der geglückten Vereinigung Siziliens mit dem Königreich Sardinien – hat die Regierung in Turin die Absicht, einige hervorragende Sizilianer zu Senatoren des Reiches zu ernennen. Die Provinzbehörden sind beauftragt worden, eine Liste von Persönlichkeiten zusammenzustellen, die der Zentralregierung zur Prüfung und dann eventuell dem König zur Ernennung vorgeschlagen werden sollen, und da ist uns in Girgenti selbstverständlich sofort Ihr Name, Fürst, eingefallen; ein illustrer Name, berühmt durch sein Alter und das persönliche Ansehen seines gegenwärtigen Trägers, durch seine wissenschaftlichen Verdienste und nicht zuletzt auch durch seine vorbildlich liberale Haltung während der jüngsten Ereignisse.‘ (...) Don Fabrizio ließ keine Regung erkennen, er hatte die Lider so tief gesenkt, dass es aussah, als ob er schliefe. Seine mächtige blondbehaarte Pranke lag schwer auf einer vor ihm auf dem Tisch stehenden Sankt-Peters-Kuppel aus Alabaster, die sie zur Gänze bedeckte.

Fabrizio nimmt die Ehrung nicht an, zumal er ohnehin nur eine vage Vorstellung dessen besitzt, was von einem Senator verlangt wird. Er beruft sich auf die Eigenart des sizilianischen Wesens, die es zumindest ihm, einem altmodischen Vertreter seiner Region, unmöglich macht, dem Lockruf zu folgen. Die Politik, das neue Italien hat ihm nichts zu bieten.

Je älter Fabrizio wird, desto mehr hat er zu verkraften: Auf politischer Ebene hat er ausgedient, im gesellschaftlichen Bereich ist er gezwungen, mit dem aufstrebenden Bürgertum wohl oder übel Geschäfte zu machen, und seine amourösen Leidenschaften verebben allmählich.

Das Szenario des schleichenden Alters verknüpft Tomasi di Lampedusa mit der Liebe seines Neffen Tancredis. Vergeblich machte sich Fabrizios Schwester Concetta Hoffnungen auf Tancredi, ihren Cousin; noch fünfzig Jahre später, im Schlussteil des Romans, sehen wir sie als eine Frau, die dieser vermeintlich großen Liebe ihres Lebens nachtrauert. Fabrizio freilich, der es zur Empörung der Geistlichen in seinem Umfeld mit ehelicher Treue nie sonderlich ernst nahm, will den Gang der Zeit nicht einfach akzeptieren. Im sechsten Kapitel, als im November 1862 in Palermo noch einmal ein großer Ball gegeben wird, scheint es ihm, ein letztes Mal, so, als ließe sich sein Altern aufhalten, als ließe sich das Unweigerliche verhindern. Tancredi und Angelica sind das strahlende, ideale Paar des Abends, doch der angezählte Leopard Fabrizio denkt nicht daran, klein bei zu geben. Noch einmal steigt er in den Ring und tanzt mit Angelica, wie er es in seinen allerbesten Jahren getan hätte. Ein Walzer der Illusion, und doch deiner, der ihm ein Glück beschert:

„Das Paar Angelica – Don Fabrizio war prächtig anzusehen. Die riesigen Füße des Fürsten bewegten sich mit überraschendem Feingefühl, nie waren die Satinschuhe seiner Dame in Gefahr, auch nur gestreift zu werden; seine Pranke umfasste ihre Taille mit kräftigem Griff, sein Kinn ruhte auf der Lethewelle ihres Haares, aus ihrem Dekolleté stieg das Parfüm Bouquet à la Maréchale, aber vor allem ein Duft von junger, glatter Haut. (...) Mit jeder Drehung des Walzers fiel ihm ein Jahr von den Schultern, bald fühlte er sich wie mit zwanzig, als er im selben Saal mit Stella tanzte und noch nichts ahnte von Enttäuschungen, Überdruss und dem ganzen Rest. Für einen Augenblick in dieser Nacht war der Tod in seinen Augen wieder ‚etwas für die anderen‘“.

Ein Fürst stirbt

Die Illusion ist von kurzer Dauer; die „Pranke“ kann nicht festhalten, was der Jugend gehört. Gut zwanzig Jahre später versiegen Fabrizios Lebenskräfte endgültig, und er zieht ein bitteres Resümee. Dreiundsiebzig Jahre sei er alt geworden, doch „wirklich gelebt“ habe er alles in allem „zwei, höchstens drei Jahre“. Der trübe Rest habe aus Schmerzen, aus Langeweile bestanden.

Fabrizios Sterbeszene gehört zu den Höhepunkten des Romans. Tomasi di Lampedusas vielleicht größte erzählerische Qualität besteht darin, Panoramen zu entwerfen, vor die sein Arsenal von Figuren tritt und ein Gesellschaftsporträt im Kleinen abbildet. Wenn im Palast diniert wird, wenn sich die Ballgesellschaft selbst feiert, wenn Fabrizio seine letzten Stunden erlebt und dann sogar das tosende Meer zur Ruhe kommt oder wenn Tancredi und Angelica vor ihrer Hochzeit die endlosen Fluchten des Palastes ausnutzen und dessen hinterste Winkel erforschen, dann ist Tomasi auf der Höhe seiner Kunst. Dass Luchino Visconti an diesen Bildern Gefallen fand, verwundert nicht, und spätestens bei der Lektüre dieser opulent ausstaffierten Kapitel ist die Frage hinfällig, ob sich Tomasi di Lampedusa hinter den Wortführern der eher experimentellen literarischen Moderne verstecken muss. Sein Erzählen greift deren Elemente durchaus auf – zum Beispiel wenn es um die Techniken des inneren Monologs oder der erlebten Rede geht – und macht etwas ganz Eigenständiges daraus.

So funkelnd die Lebenslust in diesem Roman gelegentlich aufblitzt, so unverkennbar ist der Vergänglichkeitsmodus, der ihn dominiert. Fabrizios Blick auf die ihm hinter ihm liegenden Jahre fiel ernüchternd aus, und kaum anders ergeht es dem Paar Tancredi und Angelica. Im Rückblick erscheinen ihnen die verschwiegenen Stunden, die sie abseits der anderen in der Abgeschiedenheit der Palastflure erlebten, als die „besten Tage“ in ihrem Leben. Was danach kommt, hält nicht, was der Anfang versprach. Das „Vorspiel“ erwies sich als köstlicher als ihre Ehe selbst, wie „jene Ouvertüren, die ihre vergessenen Opern überlebten und bereits, angedeutet und mit verschämter Heiterkeit, alle jene Arien enthalten, die dann in der Oper endlos breit ausgewalzt werden und daher scheitern müssen“.

In all seinen Nuancen ist „Der Leopard“ so ein Roman, der von Vergeblichkeit handelt. Tancredis leidenschaftliches Eintreten für die Sache Garibaldis soll sichern, dass das, was man erhalten möchte, bestehen bleibt. Doch sein fortschrittliches Denken kann nicht verhindern, dass die Wirkkräfte der Geschichte nicht auf seiner Seite verharren. Auch er ist letztlich ein Scheiternder. Angelicas Vater, ein skrupelloser Geschäftsmann, verkörpert jene Mächte, die Tancredi aufhalten möchte.

Für seinen Onkel Fabrizio hat das alles vor allem mit dem tun, was die sizilianische Seele auszumachen scheint. Als er erläutert, warum er für ein Senatorenamt nicht in Frage kommt, setzt er zu einer nostalgisch-wehmütigen Erklärung an, der sein Gegenüber, der Fürst Chevalley, kaum folgen kann:

„Unsere Sinnlichkeit ist Sehnsucht nach Vergessen, unsere Schießereien und Messerstechereien sind Verlangen nach Tod; unsere Trägheit, unsere schweren, aromatischen Eisgetränke sind Verlangen nach wollüstiger Reglosigkeit, also wieder nach Tod; unsere grüblerische Art ist die des Nichts, das die Rätsel des Nirwana ergründen will. Daher kommt bei uns die Anmaßung gewisser Personen, jener, die wenigstens hellwach sind; daher die berühmte hundertjährige Verspätung des künstlerischen und intellektuellen Lebens in Sizilien. Neuerungen ziehen uns nur an, wenn wir sie als verblasst empfinden, als unfähig, vitale Strömungen zu erzeugen. Daher das unglaubliche Phänomen der aktuellen, für uns zeitgenössischen Bildung von Mythen, die verehrungswürdig wären, wenn sie wirklich antik wären, aber nichts anderes sind als sinistre Versuche, in eine Vergangenheit einzutauchen, die uns gerade deshalb attraktiv erscheint, weil sie tot ist.“

Ein literarischer Solitär

Fabrizio zeichnet ein scharfes Bild seiner Landsleute, in deren Augen trotz allem ein „Überlegenheitsgefühl“ funkelt. „Stolz“ würden es die Sizilianer nennen, doch in Wahrheit sei es nicht mehr als „Blindheit“. Es sind solche Szenen, die den Rang von Tomasis Roman auf einen Schlag erhellen. Szenen von melancholischer Reflexion, Szenen von überschwänglicher sinnlicher Lust und Szenen von verhaltener Komik, wie sie das letzte Kapitel zum Beispiel bereithält. Die übriggebliebenen Frauen sind nämlich nicht allein. An ihrer Seite ist Bendicò, wenngleich er mittlerweile zum ausgestopften, muffigen Exemplar mutiert ist, das Spinnen aller Arten anzieht. Doch selbst Fabrizios wackerer Hund darf nicht bleiben, auch er geht den letzten Weg alles Vergänglichen.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa hat einen betörenden, einen in vielen Farben schimmernden Roman geschrieben, der wie ein Solitär in der Mitte des 20. Jahrhunderts steht. Dank Burkhart Kroebers Übersetzerleistung gibt es nun auch im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit, sich davon ein Bild zu machen. Denn „Der Leopard“ ist ja nicht das Buch zum Film, sondern – wenn man will – ein historisch-ironisch-existenzieller Roman der Liebe und der Vergänglichkeit. Ganz am Ende, so sein letzter Satz, bleibt nicht mehr als ein „Häuflein fahlen Staubs“.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: „Der Leopard“

aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber

Piper Verlag, München. 399 Seiten, 24 Euro.

aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber

Piper Verlag, München. 399 Seiten, 24 Euro.