Die polnische Kirche von Ealing, einem Stadtteil im Londoner Westen. Der spitze Turm schießt hoch nach oben. Das Gebäude wirkt mit seiner gotisch anmutenden Fassade älter als es ist. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Kirche gebaut, 1884 von der polnischen Gemeinde gekauft. 30.000 Polen leben alleine im Stadtbezirk Ealing, der 350.000 Einwohner hat. Die Kirche ist das Zentrum einer polnischen Hochburg in London.

"Jeden Sonntag kommen laut Statistik 4.500 Leute in unsere Kirche, verteilt auf acht Messen", erläutert Piotr Stolarski, ein Historiker vom Local History Center des Stadtteils. "Ich denke, dass die polnische Gemeinde hier in der Windsor Road von Ealing seine Bedeutung für die Gemeinde aufrecht hält. Die Kirche macht einen wesentlichen Teil der polnischen Identität und Kultur in der Geschichte aus, besonders in den dunklen Zeiten und nach dem Zweiten Weltkrieg."

Polen leben also auch im 19. Jahrhundert schon in London. Während des Zweiten Weltkriegs kämpften 200.000 gemeinsam mit den Briten gegen Hitler-Deutschland. Seit 2004 Polen der EU beitrat, dürfen sie nach Großbritannien einwandern und hier arbeiten. Dadurch wuchs die Zahl der Polen noch einmal deutlich auf 300.000 alleine in London. Landesweit sind es über eine Million. Sie sind die EU-Migranten, neben Rumänen und Bulgaren, von denen die Rede ist, wenn der britische Ministerpräsident David Cameron fordert, die Zahl der Einwanderer zu reduzieren.

In der Kirche selbst fällt neben dem Altar ein Gemälde von Papst Johannes Paul II. auf. 1982 besuchte er London. Die Kirche von Ealing war viel zu klein, 20.000 polnische Katholiken strömten in das Stadion nach Chrystal Palace in London. Ein historisches Ereignis. Ein Jahr später durften die Stolarskis aus Polen ausreisen. Der Vater von Piotr, dem Historiker, lehrte Maschinenbau als Professor an der Universität. Piotr Stolarski findet es nicht richtig, dass viele Briten glauben, Polen seien alle Handwerker oder Bauarbeiter. Er selbst hat Geschichte studiert und promoviert. Er ist auch längst britischer Staatsbürger.

"In den letzten 15 Jahren entstand das Stereotyp vom polnischen Bauarbeiter. Natürlich gibt es die kleinen Geschäftsinhaber, die Schneider und Zimmermänner. Sie werden als gute Handwerker geschätzt mit einem relativ geringen Lohn. Wenn sie das aber ständig wiederholen, wirkt das, als würde die gesamte polnische Community nur aus Wanderarbeitern bestehen, von denen einige den Einheimischen die Arbeit in diesem Land weggenommen hätten."

EU-Einwanderung dominiert Debatte

Einwanderung ist zum dominierenden Thema auch in Großbritannien geworden. Anders als in Deutschland kreist es aber nicht um die Aufnahme von Flüchtlingen, sondern um die Einwanderung von EU-Bürgern. Zu den Spielregeln der EU zählt die Freizügigkeit. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Staatsbürger eines EU-Landes sind, haben das Recht, innerhalb der EU sich Aufenthalt und Arbeitsplatz frei auswählen zu können.

Vielen Briten aber ist das zu viel geworden. In London herrscht regelrechte Wohnungsnot, die Preise für Immobilien und die Mieten sind astronomisch hoch geklettert. Um die staatlichen, also kostenfreien Schulen, die eine gute Bewertung erhalten, ist ein heftiger Wettbewerb entstanden. Das Gesundheitssystem ist angespannt. Gerade haben die Krankenhausärzte wieder einen Tag lang aus Protest gestreikt. So unter Druck versprach David Cameron, in Brüssel einen Weg zu finden, der einerseits das Prinzip der Freizügigkeit formal respektiert. Andererseits soll es für EU-Migranten unattraktiver werden, nach Großbritannien einzuwandern.

"Im Moment erhält jeder, der nach Großbritannien kommt, sofort Zugang zu unsrem System der staatlichen Lohnzuschüsse. Das bringt ihnen einige tausend Pfund im Jahr ein. Es geht also um mehr: Wir Briten wollen ein System, in das du zuerst einzahlst, bevor du etwas entnimmst. Wir haben nichts zu verschenken."

Geliefert hat David Cameron seinen Landsleuten die sogenannte Notbremse. Wenn das Sozialsystem eines EU-Mitgliedslands nachweislich über Gebühr durch Einwanderung strapaziert wird, darf es vorübergehend EU-Bürger aus anderen Ländern von staatlichen Zuschüssen zum Lohn ausschließen. Zufrieden teilte Cameron den Briten mit, dass EU-Kommissionspräsident Juncker schon grünes Licht gegeben habe. Großbritannien erfülle die Kriterien, um die Notbremse gegen Einwanderung aus der EU zu ziehen.

Kritiker sind nicht überzeugt

Zuhause aber erntete der Premierminister viel Kritik dafür, gerade von eigenen Parteifreunden.

- "Die Notbremse ist ein schlechter Witz", hält der Euroskeptiker und Tory-Abgeordnete John Redwood dagegen. "Wenn wir wollen, können wir jetzt schon nach Brüssel gehen und fragen, ob wir die Sozialleistungen aussetzen dürfen. Die Antwort kennen wir doch: Sie lautet nein. Ich sehe nicht, dass das ein Fortschritt sein soll."

- "David Cameron hat sehr wenig gefordert. Ich bin frustriert", sagt die EU-Gegnerin und Abgeordnete der Konservativen, Ann-Marie Trevelyan, "dass er noch nicht einmal das bekommt. Das ist nicht genug. Ich hoffe, dass er das bei den Technokraten durchbekommt. Das frustriert die Briten."

- "Das bleibt so weit hinter dem zurück, was die Leute wollten", zürnt der Tory-Abgeordnete Steve Baker. "Das ist schon ein schlechter Witz. Damit soll ich in meinen Wahlkreis gehen? Einwanderung ist nun einmal eines der wichtigsten Themen für die Menschen. Die Notbremse macht keinen großen Unterschied."

- "Diese ganze Gerede über einen fundamentalen Wandel der EU", schimpft UKIP-Chef Nigel Farage: "Änderung der Verträge, wir Briten erhalten Befugnisse zurück – nichts davon passiert. Mich amüsiert, dass Cameron gerade gesagt hat, auf Basis dieses Dokuments würde er der EU beitreten. Also einer EU, in dem unser eigenes Parlament keinen Vorrang hat, unsere Gerichte können überstimmt werden. Und das alles kostet uns 50 Millionen Pfund pro Tag. Ich bin mir ziemlich sicher, wie das britische Volk abstimmen wird."

- "David Cameron hat sehr wenig gefordert. Ich bin frustriert", sagt die EU-Gegnerin und Abgeordnete der Konservativen, Ann-Marie Trevelyan, "dass er noch nicht einmal das bekommt. Das ist nicht genug. Ich hoffe, dass er das bei den Technokraten durchbekommt. Das frustriert die Briten."

- "Das bleibt so weit hinter dem zurück, was die Leute wollten", zürnt der Tory-Abgeordnete Steve Baker. "Das ist schon ein schlechter Witz. Damit soll ich in meinen Wahlkreis gehen? Einwanderung ist nun einmal eines der wichtigsten Themen für die Menschen. Die Notbremse macht keinen großen Unterschied."

- "Diese ganze Gerede über einen fundamentalen Wandel der EU", schimpft UKIP-Chef Nigel Farage: "Änderung der Verträge, wir Briten erhalten Befugnisse zurück – nichts davon passiert. Mich amüsiert, dass Cameron gerade gesagt hat, auf Basis dieses Dokuments würde er der EU beitreten. Also einer EU, in dem unser eigenes Parlament keinen Vorrang hat, unsere Gerichte können überstimmt werden. Und das alles kostet uns 50 Millionen Pfund pro Tag. Ich bin mir ziemlich sicher, wie das britische Volk abstimmen wird."

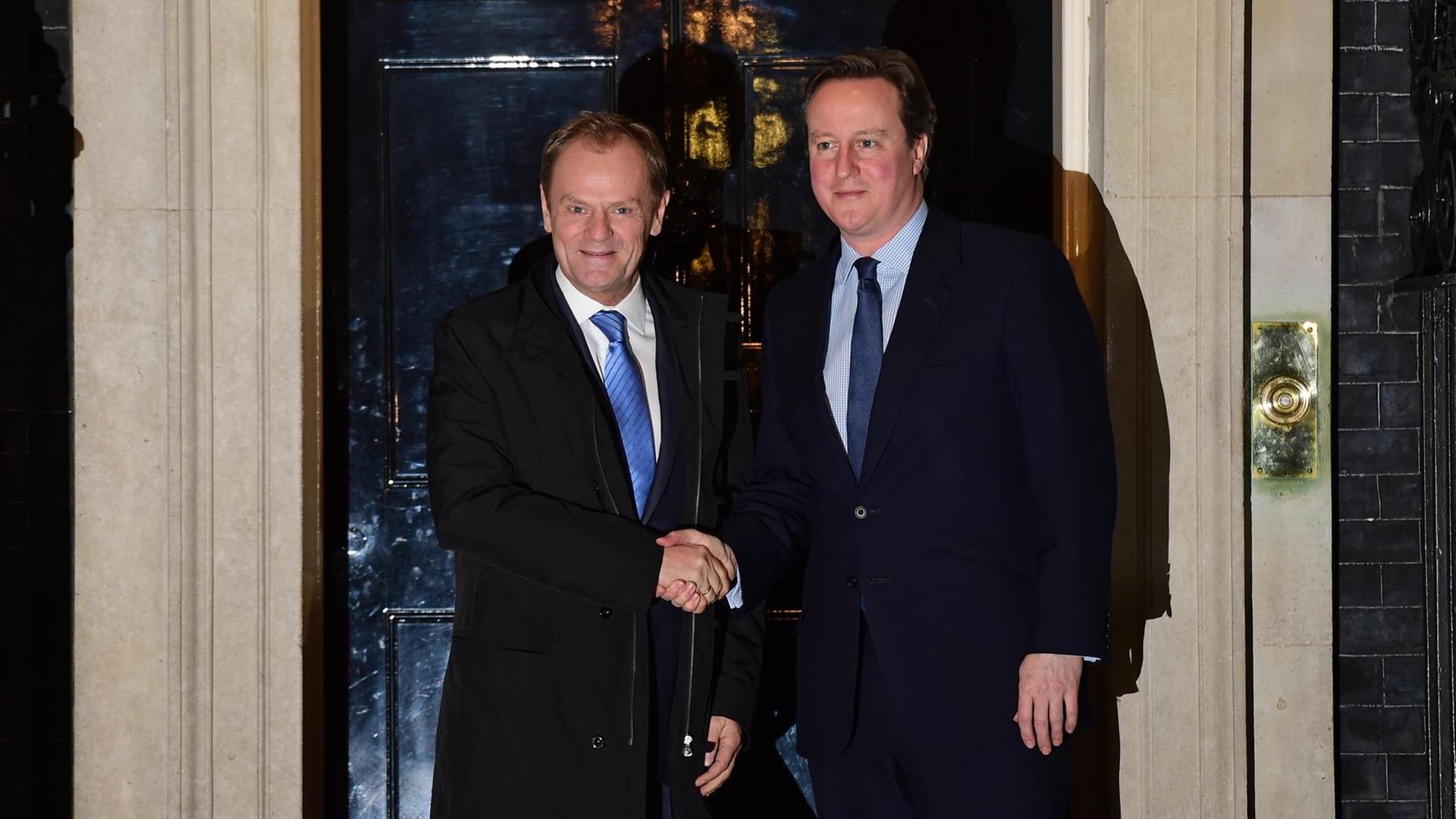

Die Kritiker der Vereinbarung, die David Cameron mit EU-Ratspräsident Donald Tusk zur Einwanderung beschlossen hat, nehmen vor allem Anstoß daran, dass die EU zustimmen muss, bevor die Notbremse gezogen wird. Das sei ein eklatanter Mangel an eigener Souveränität, beklagen die Europaskeptiker unter den Tories und die Rechtspopulisten von UKIP.

Zwei Faktoren sind für Cameron gefährlich

Ihre Kritik allerdings war zu erwarten. Gefährlicher für Cameron sind zwei Faktoren: Die "big beasts" in seiner Partei, die wirklich großen Tiere wie Boris Johnson oder Innenministerin Theresa May und die nationale Presse.

Theresa May hat sich schon auf die Seite Camerons geschlagen – zur Enttäuschung mancher ihrer Anhänger. Boris Johnson, der populäre Londoner Bürgermeister mit der Wuschelkopf-Frisur, noch nicht.

"Das ist nicht wirklich genug. Wir brauchen mehr. Der Premierminister verhandelt sehr hart und offensichtlich auch sehr erfolgreich. Aber meine Meinung wäre schon: Das ist nicht genug."

Wenn Boris Johnson sich auf die Seite der Befürworter eines Brexit stellt, wäre das ein schwerer Schlag für Cameron. Wenn der EU-Gipfel in Brüssel ab Donnerstag tatsächlich den Entwurf von Donald Tusk bestätigt, muss Johnson langsam Farbe bekennen. Allgemein wird in London erwartet, dass die britische Regierung nur wenige Tage nach dem Gipfel mitteilen wird, dass das Referendum zum Austritt aus der EU im Juni stattfinden soll. Die Rede ist vom 23. Juni.

Bisher sieht es so aus, als würden sich doch relativ viele Tory-Politiker hinter Cameron scharen. Der "Guardian" analysierte kürzlich ausführlich, dass gerade die jüngeren Politiker sehr wohl auf ihre Karriere schielen. Ältere Hinterbänkler hegen keine Ambitionen mehr, die Jungen allerdings schon. Deswegen kann ein zweiter Faktor Cameron mindestens genauso gefährlich werden: die britische Presse.

"Sun" titeln kritisch gegen Cameron

Die Presseschau im britischen Fernsehen. Die Boulevardblätter titeln sehr kritisch über die Übereinkunft zwischen London und Brüssel. "Machen Sie Witze, Mr. Cameron", fragt die "Sun" und kleidet David Cameron als trotteligen Army-Captain, der die Heimat gegen die Invasoren verteidigen soll. Nach und nach wird das Echo in den Tabloids wiedergegeben, wie hier die Boulevardblätter heißen. Machen die Medien also überwiegend Stimmung gegen die EU und beeinflussen damit das Referendum? Medien- und Politikwissenschaftler wie Oliver Daddow von der Universität Nottingham sagen: Jein.

"Das ist sehr schwer zu sagen. Was wir festhalten können, ist, dass 1974/75 beim ersten Referendum die "Sun" wie fast alle Zeitungen proeuropäisch war. Wenig überraschend haben zwei Drittel der Briten dafür gestimmt, in der EU zu bleiben. Die Zeitungen reklamieren auch für sich, dass sie einen starken Einfluss ausüben. In dem Sinn, dass sie die öffentliche Meinung prägen. Aber sie wollen ja auch ihre Anzeigen und Werbung an den Mann bringen. Da muss der redaktionelle Inhalt sich gut verkaufen lassen. Also müssen die Zeitungen viel Zeit darauf verwenden, zu versuchen, dem Publikum das zu geben, was es will."

Sondersendung im britischen Fernsehen am Abend des 5. Juni 1975. Beethovens neunte Symphonie ertönt. Die Briten waren vor 40 Jahren schon einmal zum Referendum aufgerufen: Soll das Land Mitglied in der Europäischen Gemeinschaft bleiben? Zur Studiodekoration gehören auch neun kleine Nationalflaggen der Mitgliedsstaaten, so klein war die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, wie sie damals noch hieß. 67 zu 33 Prozent pro Europa, lautete das Ergebnis. Die Briten waren überzeugte Europäer damals, allen voran die Engländer vor Walisern, Schotten und Nordiren.

Das hat sich dramatisch geändert. Die EU ist größer geworden und enger zusammengewachsen. Eine von vier Forderungen David Camerons an Brüssel lautete deswegen, dass Großbritannien nicht mehr dem Ziel verpflichtet sein soll, eine "ever closer union" zu schaffen – eine Union, in der alle immer enger zusammenarbeiten.

Außerdem lässt Cameron sich bestätigen, dass die EU mehr Wettbewerb in der Wirtschaft anstrebe. Großbritannien hält die Prinzipien der freien Marktwirtschaft hoch, ein Handelspakt mit den USA, also das Freihandelsabkommen TTIP, löst auf der Insel weit weniger Erregung aus als in Deutschland. Und schließlich will Cameron, dass die Staaten mit Euro-Währung nichts über die Köpfe der Briten hinweg beschließen können. Kurz vor der Einigung forderte er:

"Wenn der Vorschlag alle unsere Bedenken umsetzt: Weniger Bürokratie, wir machen nicht mehr mit bei der ever closer union. Wenn er sicherstellt, dass zur EU auch Länder ohne den Euro zählen. Und wenn wir den Druck an unseren Grenzen nehmen, dadurch dass die Leute einzahlen, bevor sie etwas herausholen – wenn alles das erfüllt wird, dann nehme ich das an. Wenn nicht, dann nicht."

Einigung mit Tusk

Kurz darauf einigte sich Cameron mit Tusk. Sollte es tatsächlich im Juni schon das Referendum geben, werden die Beschlüsse von Brüssel - wenn sie denn von den Mitgliedsstaaten gebilligt werden – eine wichtige Rolle spielen. Zuwanderung, ökonomische Fragen, möglicher Verlust von Arbeitsplätzen. Das werden die Themen im Wahlkampf vor dem Referendum werden. Einen Riss gibt es auf allen Ebenen. Auch die Wirtschaft ist sich nicht einig, was besser ist: Verbleib in der EU oder Austritt? Wobei die ökonomischen Stimmen pro Verbleib überwiegen.

Die großen Parteien bilden keinen einheitlichen Block. Auch bei Labour, der sozialdemokratischen Opposition, gibt es Abgeordnete, die die EU verlassen wollen. Ihnen gilt die EU als ein zu Kapitalismus-freundliches Gebilde, in dem die Rechte der Arbeitnehmer zweitrangig seien. Gerade auch Parteichef Jeremy Corbyn, der als Linksaußen überraschend Labour-Chef wurde, gilt nicht gerade als Befürworter der EU. Zeitweise hatte er so laut geschwiegen, dass es möglich schien, er würde für den Austritt aus der EU werben. Das will er nun nicht tun. Sich besonders ins Zeug legen für die Pro-Kampagne dürfte er allerdings auch nicht.

"Die Forderungen des Premierministers sind nur ein Bluff, ein Feigenblatt für konservative Parteipolitik. Akzeptiert es der Premierminister, dass der Bluff jetzt aufgeflogen ist?"

Politisches Theater, Bluff. David Camerons Gespräche mit der EU begleitete stets der Verdacht, dass die monatelangen angeblich harten Verhandlungen nur politisches Theater waren. Inszeniert und als Reality-Drama geskriptet, mit Verhandlungsnächten, roten Augenringen und Schattenboxen auf der EU-Bühne. In Wahrheit sei doch alles im Vorhinein abgesprochen und abgekartet gewesen.

Die EU, vor allem ihre führenden Figuren wie Angela Merkel oder Francois Hollande, hätten mit Cameron längst alles ausgemacht. Und dann sei eine Politshow in Szene gesetzt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die drei genannten Politiker – dazu Jean-Claude Juncker – schon sehr früh Lösungen entwickelt, angedacht, beraten und verworfen oder gebilligt haben, liegt zwar auf der Hand. Aber die Zustimmung eines Bunds von 28 Staats- und Regierungschefs zu erhalten, das erfordert wohl mehr als ein gut geschriebenes Drehbuch. Noch ist der Vertrag nicht unter Dach und Fach; keiner der 28 darf beim Gipfel ausscheren.

"Die Queen verliest im Unterhaus letzten Sommer die Regierungserklärung Camerons. Meine Regierung wird das Verhältnis zwischen dem Königreich und der EU neu ausverhandeln. Auch zum Wohle aller Mitgliedsstaaten. Deswegen werden wir schnell die gesetzliche Grundlage schaffen, um ein Referendum über den Verbleib in der Europäischen Union bis zum Ende des Jahres 2017 abzuhalten."

Lange hatte David Cameron sich übrigens gegen ein Referendum gewehrt. Irgendwann dann war der Druck aber so groß geworden, dass er seine Meinung ändern musste. Deutsche Europapolitiker, die es nach London zieht, lassen mehrheitlich erkennen, dass sie das für einen Fehler halten. Eine Minderheit billigt den Briten dagegen zu, dass es im Kern sehr demokratisch sein kann, die Bevölkerung über eine so zentrale Frage abstimmen zu lassen.

Cameron geht hohes Risiko ein

Cameron geht allerdings ein hohes Risiko ein. Er selbst will den Brexit nicht. Der Kompromiss von Brüssel, die Notbremse gegen Einwanderung, das soll die Unentschiedenen zum Ja bewegen, um die geht es beim Referendum. In den Umfragen führen augenblicklich die Nein-Sager. Laut der "Sun" sogar angeblich mit 90 zu 10 Prozent. Aber das war wieder eine dieser Schlagzeilen, die sich ausschließlich auf eine Onlineumfrage des Blattes unter den eigenen Lesern bezog. Und unter den Lesern der "Sun" sind Anhänger der Europäischen Union eine rare Spezies geworden.

"Es wird eine klare Haltung der britischen Regierung zum Referendum geben", verspricht Cameron im Parlament. "Aber einzelne Mitglieder der Regierung dürfen eine abweichende Meinung vertreten. Es liegt letztlich an der britischen Bevölkerung, zu entscheiden: In or out einer reformierten Europäischen Union."

Cameron hat seinem eigenen Kabinett die Entscheidung in oder out freigestellt. Auch hier musste er den Weg des geringsten Widerstands gehen und darauf verzichten, sein Kabinett auf ein Ja einzuschwören. Die große Mehrheit wird wohl auf Camerons Seite stehen – aus Überzeugung, mancher vielleicht auch aus Opportunismus, andere auch aus Loyalität heraus. Gegen den eigenen Premierminister zu stimmen, der letztes Jahr bei der Unterhauswahl für die Tories die absolute Mehrheit geholt hat, fällt einigen schwer.

Hinter den Kulissen soll gerade Schatzkanzler George Osborne einzelne Minister und Abgeordnete bearbeiten, mit Ja zu stimmen. Osborne gilt als Nachfolger Camerons, der spätestens 2020 aufhören will. Eine andere Frage ist dabei, ob die Bevölkerung sich von den Abstimmungsabsichten ihrer Politiker sehr beeinflussen lässt.

"Ich hege keine romantischen Gefühle für die EU oder ihre Institutionen", beteuert Cameron gegenüber den Delegierten. "Ich will nur Großbritanniens Wohlstand und Einfluss sichern und das Beste aus zwei Welten erreichen. Deswegen kämpfe ich so hart bei den Reformverhandlungen."

Das Beste aus zwei Welten: Das ist der britische Pragmatismus. Europa bietet Handelsfreiheit, Großbritannien soll möglichst alles andere regeln. Auch, wenn die Europa-Stimmung in Deutschland dank Euro und Flüchtlingskrise eingetrübt ist – die Deutschen pflegen ein emotionaleres Verhältnis zur Europäischen Union. Die Briten nicht. Die Diskussion um den Brexit ist nahezu ausschließlich von der Frage geprägt: Was ist besser für Großbritannien selbst, Verbleib oder Austritt aus der EU?

Der Streit um die Zuwanderung wird eine wichtige Rolle spielen. Aber es geht auch um das Selbstverständnis des Landes. Der britisch-polnische Historiker Piotr Stolarski wird bei dem Thema sehr nachdenklich. Natürlich möchte er, dass die Briten in der EU bleiben. Polen habe so oft unter Europas Staaten gelitten, das gemeinsame füreinander Einstehen habe doch deswegen einen umso höheren Wert.

"Das mit den Lohnzuschüssen ist Sache der Politik und der EU. Wenn die britische Wirtschaft Schaden nimmt, dann ist eben eine Lösung nötig. Wenn wir Solidarität in Europa wollen, dann müssen wir an die Geschichte der europäischen Länder denken – und nicht nur an die Oberfläche, an das, was jetzt gerade passiert."