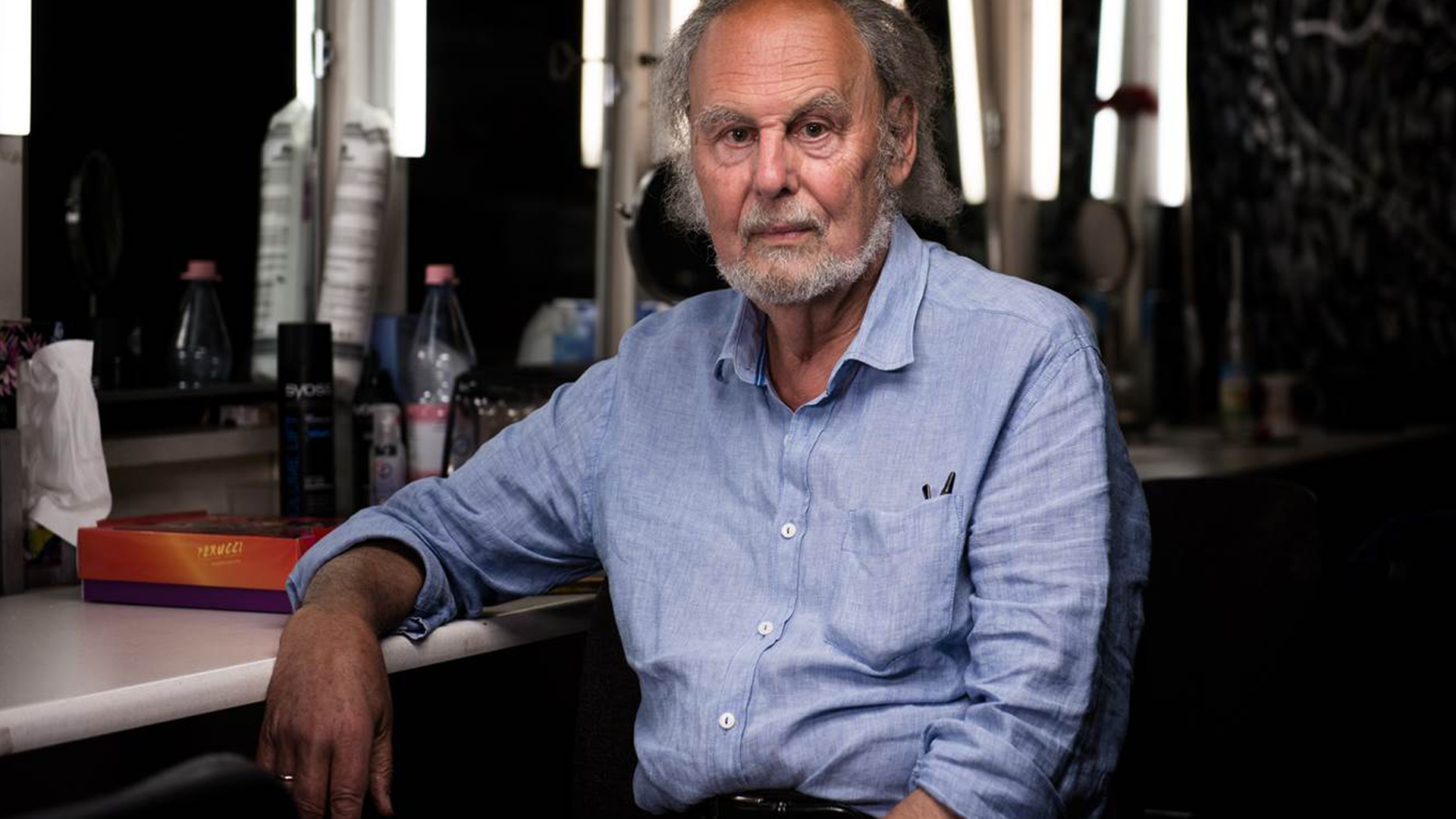

Er ist der Gründer des berühmten Grips-Theaters in Berlin und er hat das Kinder und Jugendtheater gründlich modernisiert und politisiert, erneuert und emanzipiert. Volker Ludwig, Theatermacher, Theaterleiter und Autor, feierte in dieser Woche seinen 80. Geburtstag. Vor einem Jahr hat er die Leitung des Grips-Theaters in jüngere Hände gelegt, doch er ist bis heute aktiv. Seine Bühne am Hansaring ist legendär, sein Stück "Linie 1" tourt seit Jahrzehnten um die ganze Welt. 37 Stücke hat er geschrieben, die tausendfach nachgespielt wurden. Der radikale Abschied von der Welt der Feen und Märchen im Kindertheater hat natürlich einen politischen Hintergrund: Volker Ludwig wurde in den 60er Jahren links sozialisiert, er hat zuerst fürs Kabarett geschrieben, bevor er Theater machte, und sein Credo lautete, die Kinder und Jugendlichen zuallererst ernst zu nehmen. "Mutmachtheater" nannte Volker Ludwig das. Oliver Kranz hat mit ihm über seine Arbeit für das Grips-Theater, seinen Lebensweg und die Wiederauflage eines Ludwig-"Klassikers" zum Geburtstag gesprochen.

Oliver Kranz: Volker Ludwig, das schönste Geburtstagsgeschenk haben Sie sich selbst gemacht. Sie bringen eine Neufassung des Stücks "Eine linke Geschichte" heraus. Warum?

Volker Ludwig: Erstens ist das Stück sehr begehrt. Es ist ein Kultstück, das 37 Jahre lang lief, dass immer aktuell heute endete, weswegen ich im Lauf der Jahre zwölf neue Schlüsse jeweils geschrieben habe. Es ist ja eine Dreieckskomödie. Wir verfolgen die drei Protagonisten ihr Leben lang, jetzt sind sie in der letzten Szene um die 70, zur vorletzten Szene gibt es einen Sprung von 40 Jahren. Das ist eine Herausforderung. Wir wollen zeigen, wie aktuell die Gedanken und Ideen und Anstöße der Achtundsechziger heute noch oder gerade wieder sind. Das wird auch jetzt in dem Stück mit diskutiert. Wir haben eine neue Moderation von zwei jungen Schauspielern, die sich darüber streiten, wie sinnvoll dieses Stück ist.

"Die machen alle in irgendeiner Weise schon ihre Karrieren"

Kranz: Wir sitzen hier in Ihrem Büro, im Gripstheater, deswegen hört man ab und zu die S-Bahn vorbeirattern. In diesem Stück "Eine linke Geschichte", da kann man sozusagen den Weg von drei Freunden nachverfolgen, die irgendwann - 1968 oder so - nach Berlin kommen zu einer Demonstration und die dann verschiedene Wege gehen. Welche Wege sind das?

Ludwig: Das sind übliche Wege von ehemaligen Anführern der Studentenbewegung. Das heißt, Anführer waren sie ja gar nicht. '66 als Studenten sind sie sich begegnet und dann haben sie sich unterschiedlich radikalisiert. Eine wird Abgeordnete der Grünen, einer geht den langen Marsch durch die Institutionen und ins dritte Programm und wird im Sender etwas. Der Dritte wird erst Maoist und wandelt sich später zu einem sehr erfolgreichen Uniprofessor. Also die machen alle in irgendeiner Weise schon ihre Karrieren.

Kranz: Für uns ist das ja interessant, weil das Stück über diese Zeit berichtet. Aber wenn man sagt, man macht das heute, die Bedingungen haben sich komplett verändert. Damals dachte jeder, die Welt verändern zu können. Jeder dachte auch, man muss sich politisch engagieren. Heute glauben die Leute: Politik ist eine große Kungelei und beeinflussen können wir sowieso nichts. Passt das Stück wirklich noch in die Zeit?

Ludwig: Ja gerade. Die Zeiten sind zurzeit schrecklich - die Welt beherrscht von Putin, Erdogan und Trump. Und das, was die Studenten erstritten haben, also wirklich eine liberale, offene Gesellschaft, die ist durch die das Bewusstsein weckende Kraft der Studentenbewegung erst entstanden, wir haben ein sehr liberales Deutschland heute. Das wird jetzt langsam zu einer Utopie, um die man kämpfen muss. Also der Auftrag zu kämpfen und etwas zu tun, der hat sich verwandelt, aber der ist immer wieder neu da. Den muss man einfach wieder entzünden. Dazu ist auch dieses Stück da.

Kranz: Hier in diesem Haus am Hansaplatz in Berlin, da lebt ja der Geist sowieso weiter. Es ist gegründet worden von Altachtundsechzigern und hier die Stücke, die inszeniert wurden, die haben immer linke Botschaften gehabt. Und es sind auch viele Ideen aus der 68er-Zeit noch da. Mitbestimmung. Das haben in den Siebzigerjahren viele Theater versucht. Heute macht das kein einziges Haus mehr. Hier bei Ihnen gibt es noch Mitbestimmung. Warum?

Ludwig: Und zwar in einem sehr hohen, intensiven Maße. Im Grunde ist das, was wir hier machen schon gelebte Utopie. Es gibt also keine Differenz zwischen Theorie und Praxis. Es ist ein sehr, sehr harmonisches Haus. Es ist anstrengend: Demokratie. Es wird sehr viel diskutiert natürlich. Aber hier weiß jeder, wofür er lebt, und wozu er da ist und was er machen muss. Das macht die Leute im Grunde glücklich. Im Grunde sind für ein glückliches Theater.

Kranz: Mitbestimmung heißt: Die Stückauswahl bestimmt nicht der Intendant, sondern wer?

Ludwig: So ist es. Das ist ein zwölfköpfiges Gremium. Ein Drittel sind Schauspieler, dann Musiker und Techniker und dann die, die das im Büro mit zu verantworten haben. Abgestimmt wird wirklich: Ein Stück muss acht von zwölf Stimmen haben, sonst kommt es nicht durch. Der künstlerische Leiter hat da sehr zu kämpfen und muss sich das erkämpfen. Das ist sehr, sehr fruchtbar. Die Ergebnisse gehen noch immer quer durch alle Fraktionen – nicht dass die Schauspieler dafür und alle anderen dagegen sind. Das hat es noch nie gegeben. Und außerdem Neuengagements und Nichtverlängerungen, alles wird von diesem Gremium getragen und mit verantwortet.

Kranz: Und wie oft gibt es eine Vollversammlung?

Ludwig: Das sind ja keine Vollversammlungen. Das Vollversammlungssystem hatten wir bis 77. Das war wirklich grauenvoll. Da waren alle dabei. Da hatte die Putzfrau genauso viel zu sagen, wie der Intendant. Da wurde manchmal auch sehr irrational abgestimmt. Da gab es auch Fraktionskämpfe. Das war so unerträglich, dass wir eines Tages ein Delegationsprinzip daraus machten. Und das haben wir heute noch. Die Schauspieler wählen ihre Delegierten. Damals haben wir gesagt: Wenn auch nur zehn Prozent des Hauses gegen eine Entscheidung dieses Gremiums sind, wird sofort wieder eine Vollversammlung einberufen. Das ist nie passiert, weil der Horror vor diesen Vollversammlungen so groß war. Seitdem haben wir dieses wunderbare Delegationsprinzip.

Kranz: Jetzt geben Sie die Geschäftsführung des Hauses ab. Die künstlerische Leitung haben Sie schon vor einigen Jahren abgegeben. Sind Sie jetzt ein glücklicher Mensch?

Ludwig: Ja. In einer gewissen Weise schon. Seit einem Jahr habe ich einen neuen künstlerischen Leiter, den Philipp Harpain, dem ich voll vertraue. Der das auch geschafft hat, die erste Spielzeit. Das war ganz wunderbar. Sämtliche Inszenierungen waren hervorragend und sehr für die Jugendlichen gemacht und hatten auch sehr großen Erfolg. Ich bin sehr froh. Der Zustand des Hauses ist so harmonisch und glücklich, wie selten. Ich kann also ganz beruhigt abtreten. Außerdem hat er ein starkes ökonomisches Verantwortungsbewusstsein, der Philipp, dass ich auch das loslassen kann. Jetzt habe ich mehr Zeit zum Schreiben als vorher, was natürlich auch wieder schön ist.

Kranz: Wann kommt denn das nächste Volker-Ludwig-Stück?

Ludwig: Ich weiß nicht. Jetzt habe ich erst mal, das habe ich öfter gemacht, zu den Stücken anderer die Songs geschrieben. Es schreibt kaum einer Songs. Und die sind ja wichtig im Theater. Ich suche also auch als Songschreiber einen Nachfolger.

Kranz: Was macht ein gutes Kinderlied aus?

Ludwig: Erst mal, dass man es sofort behält, was nicht heißt, dass es richtig simpel sein muss. Und dass es ein Thema ist, was ein Kind wirklich berührt. … Es wird ja oft behauptet, ich würde schreiben, wie Kinder sprechen. Das stimmt nicht ganz. Es ist immer komprimiert. Ich schreibe so, wie Kinder gerne sprechen würden.

Kranz: Es gibt dieses Grips-Liederbuch. Und in den Achtzigerjahren in den Kitas wurden diese Lieder rauf und runter gesungen. Also es gibt jetzt ganze Generationen, die mit diesen Liedern aufgewachsen sind. Macht Sie das stolz?

Ludwig: Klar. Das geht auch immer weiter. Ich merke das ständig. Manche Lieder gehen fast ins Volksliedgut über. "Wir werden immer größer" zum Beispiel oder "Doof geboren ist keiner" das erfährt eine neue Karriere im Moment. Das natürlich eine tolle Sache.

"Ich habe immer von Berlin geträumt"

Kranz: Ich möchte nach dem Anfang der Biografie fragen. Geboren in Erfurt, aber da nicht lange gelebt …

Ludwig: Nein, das ist alles kompliziert. Leider bin ich in Ludwigshafen geboren, wo auch Kohl geboren ist, (lacht) aber ich stamme aus Erfurt. Mein Vater hatte dort seinen ersten Job. Mit meinem zweiten Lebensjahr bin ich nach Erfurt gekommen, wo die Vorfahren meiner Mutter lebten. Da war ich dann bis zu meinem zehnten Lebensjahr. Deswegen habe ich meine Kindheit in Thüringen verbracht. Und dann ging es nach Hamburg. Da ist meine Mutter dann meinem Vater nachgezogen, der aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. Und nach fünf Jahren Hamburg hatte ich dann das Riesenglück, nach Berlin zu kommen. Mein Vater fing dort nach dem Krieg neu an zu schreiben und machte ganz viel beim Funk und beim Kabarett vor allem. Er hat ja den Wolfgang Neuss entdeckt und so. Und Ende 52 zogen die ganzen Kabarettleute aus Hamburg nach Berlin. Ich glaube, das war der einzige Beruf, wo man nach Berlin ziehen konnte. Sonst war ja da in Berlin nichts los.

Ich habe immer von Berlin geträumt. Ich hatte natürlich Erich Kästner gelesen und Schlager und Zeit der Blockade. Für mich war das immer eine Traumstadt. Und es drohte, dass mein Vater nach Berlin oder nach Stuttgart geht. Ich habe nur gehofft, dass nicht Stuttgart wird. Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn wir nach Stuttgart gezogen wären. Alles, auch mein schriftstellerisches Dasein, ist ohne Berlin gar nicht denkbar. Das fängt mit der Sprache an und mit dem Stil.

Kranz: Hat es Ihnen beim Schreiben geholfen, ein Hachfeld zu sein?

Ludwig: Ich habe natürlich meinem Vater über die Schulter geguckt und von ihm gelernt. Mein Vater hatte 38 Jahre lang jede Woche "Amadeus geht durchs Land" geschrieben, einen 16-Zeiler, erst für die Welt und dann für den Stern. Und außerdem viele Glossen usw. Und manchmal hat er, weil ich schon so früh anfing zu schreiben, Kurzgeschichten und kleine Sachen während der Schulzeit, hat er mir es mal überlassen. Also einige Amadeusse und einige Glossen für den Funk habe damals ich geschrieben. Es war ja auch kein Schwindel. Ich hieß genauso: Eckart Hachfeld, wie er. Wir hatten denselben Vornamen. Und wie ich meine erste Kurzgeschichte loswurde im Berliner Kurier, Westberliner Kurier, da hat dann die Redakteurin gesagt: Da wird sich Ihr Herr Vater ja freuen. Ich sagte: Schreiben Sie Hachfeld junior. Da sagte die: "Das liest doch keiner. Nehmen Sie ein Pseudonym. Dann nehmen Sie zwei Vornamen, das ist das Uneitelste." Da habe ich dann Volker Ludwig gesagt. Ich weiß nicht mehr warum. Ludwig wahrscheinlich wegen Ludwigshafen und Volker war mein Vetter. Und dabei ist es dann aus Bequemlichkeit geblieben. Damals musste man sich noch sehr bemühen, um das in den Pass eingetragen zu bekommen. Ich brauchte also ein Gutachten von Profis – Friedrich Luft war einer unter anderem. Heute ist es ob gar kein Problem mehr, sein Pseudonym eintragen zu lassen. Heute muss man nur beweisen, dass man damit Geld verdient hat. Mit 19 hatte ich also fest diesen zweiten Namen Volker Ludwig. Zum Beispiel Hans Rosenthal, "Rückblende", wo ich am meisten Geld mit verdiente in jungen Jahren, diese monatliche Kabarettsendung vom Rias, der wusste am Anfang nicht, dass ich der Sohn vom Hachfeld bin. Und viele andere auch nicht. Das war mein Ehrgeiz.

Kranz: Geld verdienen ist einerseits schön, aber in der linken Szene, die dann hochkam, war das verdächtig. Es gibt diese Anekdote, dass Sie mit dem Cabrio auf dem Kurfürstendamm rauf und runter gefahren sind. Ist Ihnen das jemals negativ auf die Füße gefallen?

Ludwig: Nein. Ich habe mich selber nie wohlgefühlt. Ich habe ja neun Semester studiert, ohne Abschluss, weil ich merkte, ein Doktortitel bringt mir nichts. Drei Jahre schuften für nichts. Und die mit dem Doktortitel unter meinen Lehrern waren immer die Doofen. Dann habe ich irgendwann mich entschieden: Ich versuche jetzt ein Jahr lang, ob man vom Schreiben leben kann. Das war 61/62. Das war wohl das Jahr, wo ich am meisten Geld verdient habe, also alles geschrieben, was irgendwie geht - das ging von Schulfunk über Schlager und Kabarett und Filmskripte – alles, was es gab. Werbung. Da habe ich mir nach einem Jahr einen Lancia kaufen können. Aber ich habe mich nie wirklich wohlgefühlt.

Meine Mutter ist sehr religiös. Das ist eine sehr rationale Protestantin. Die fragte mich immer, ob ich nicht endlich einen anständigen Beruf ergreifen möchte. Ich quäle mich ja nur rum. Also schreiben fällt mir schon schwer. Es ist immer schwer, mich zu konzentrieren. Das ist richtig. Ich versuche immer alles, bis auf den letzten Drücker zu schieben. Ich wusste, welche Briefkästen in Berlin noch als letzter aufhaben. Möckernstraße 4 Uhr morgens, damit es noch in Hamburg ankam. Das war schon immer eine Quälerei. Aber vor allem: Ich habe da richtig Geld verdient für etwas, wo ich sagte: Ich habe ein Urerlebnis gehabt - da holte ich Geld ab für eine Glosse und vor mir stand ein kleiner dicker Mann mit Glatze. Der kriegte 50 Euro fürs Gedichte lesen. Und ich kriegte 70 Euro für irgendeine dämliche Glosse. Und das war der verehrte Gottfried Benn. Der kriegte weniger Geld als ich (lacht). Ich habe da gelitten. Ich habe auch Geld verschenkt damals.

Ich wollte ja Schriftsteller werden, habe dann aber gedacht: Als Schriftsteller kommen immer die Eingebungen von oben. Die kamen aber nicht. Dann dachte ich: okay, man macht das erst einmal als Handwerk. Als Handwerk geht es wirklich. Gerade bei der Unterhaltung, die ich da beherrscht habe, haben ziemliche Idioten sonst geackert. Da hatte ich es ganz leicht, mich sofort an die Spitze zu setzen. Ich war also der Liebling von Hans Rosenthal und in Hamburg von Renier usw. Das ging alles ganz wunderbar. Und das Geheimnis vom Schreiben: Man muss eben wissen, wofür man schreibt. Das kam dann erst später. Ich habe mich politisiert – so 64/65. Auch Freunden, die im Argument-Club waren und später im SDS. Und habe dann aus politischen Gründen Kabarett gemacht. Und irgendwann kann dann der Geschäftsführer der Wühlmäuse, der Günter Schäfer, mit wunderbaren Schauspielern, mit dem ganzen Ensemble an – Sigrid Hackenberg, Alexander Welver, Dieter Kursawe und sagte: Pass auf, wir machen einen eigenen Laden auf. Wir brauchen konsequentes, richtiges, linkes Kabarett. Werde du doch unser künstlerischer Leiter. Da fingen wir an mit dem ersten Programm: "Kein schöner Land". Da habe ich noch versucht, möglichst viele prominente Leute dazu zu holen, also meinen Vater, Rudolf Lorenzen, Wolfgang Neuss usw. und dann mussten wir da raus, haben alle unsere Postsparbücher zusammengeschmissen und die Rodeo-Bar gekauft. Aus dieser Bar haben wir dann ein Kabarett gemacht. Da haben wir lange überlegt, wie wir es nennen und von Rudolf Lorenzen kam die Idee "Reichskabarett", weil es auch das Haus selber ist und die Warnung vor einem Vierten Reich. Da haben wir dann '66 ein Programm gemacht "Bombenstimmung". Das war ein Programm über den Vietnamkrieg. Die Regie machte ein 22-jähriger Student aus Hamburg. Der hatte dort schon mal eine Vietnamrevue gemacht. Teile davon waren da dabei. Das war Frank Patrick Steckel, der später mal ein berühmter Intendant wurde. Und dann kamen die Kritiken. In der Morgenpost hieß es: "Nach zehn Minuten bläst schon Ostwind". Günther Grack im Tagesspiegel hat geschrieben, da könnte man gar keine Kritik drüber schreiben, das sei reine kommunistische Propaganda. Wir wurden also fürchterlich verrissen.

Und dann passierte es: Also 68 kam das Programm "Der Guerilla lässt grüßen" - eine Generalabrechnung mit der CIA, die auf der ganzen Welt für Ordnung sorgen und am Schluss vom Wirkung abgeknallt werden. Wahnsinniges Programm. Ein halbes Theaterstück. Und da waren wir auf einmal Kult. Da waren wir nicht mehr die armen Outlaws, sondern die Leute rissen sich um Karten. Die wurden schwarz gehandelt. Jeder musste da gewesen sein. Es war unglaublich, was da passierte. Und dieselben Kritiker, die zum Teil uns verrissen hatten, die schrieben auf einmal unglaubliche Hymnen über uns.. Das heißt, das war der Erfolg der Studentenbewegung, weil da eine ungeheure Informationswelle eingesetzt hat. Die Leute hatten wirklich keine Ahnung.

Kranz: Und aus dem Reichskabarett ist dann das Theater entstanden. Warum haben Sie auf einmal etwas für Kinder gemacht?

Ludwig: Das war auch eine politische Entscheidung. Wir machten also insgesamt acht Programme. Das erste Ensemble, von "Bombenstimmung", das Vietnamensemble, die hatten alle Familie und die hatten Angst, dass sie ihre Jobs verlieren im RIAS usw. Die haben dann aufgehört mit Kabarett und haben angefangen mit einem Kindertheater, das wir läppisch fanden – "Der Floh ist weg" und "Der Teufel mit drei goldenen Haaren" und "Caspar und der Löwe Polly". Das lief da schon ganz erfolgreich, immerhin mit unserem Komponisten. Die kriegten sogar mal den Brüder-Grimm-Preis und das war ganz nett. Aber die Kabarettisten und ich, wir haben das von oben herab behandelt und verachtet. Und irgendwann hauten die ab, 1969, in die Tribüne, ein größeres Haus. Wir standen plötzlich da. Das war ja auch ein Einnahmeverlust. Da habe ich mich mit meinem Bruder hingesetzt, mit dem Rainer Hachfeld, der ja unser Bühnenbildner war, und habe schnell in drei Wochen ein eigenes Stück geschrieben: "Stokkerlok und Millipilli". Und dann haben die Kabarettisten sich das Kindertheater angeeignet und mitgespielt.

Kranz: Ab wann war Ihnen klar, dass das etwas eigenes Neues ist und dass das, das Gripstheater werden musste?

Ludwig: Mit der ganzen Kabaretterfahrung haben wir diese Stücke geschrieben. Die waren sehr wirkungsvoll. Das Schlimmste wäre ja Langeweile gewesen. Und dann war es auch immer musikalisch. Das kommt alles vom Kabarett her. Der ganze Gripsstil hat viel mit dem Kabarett zu tun. Diese Stücke wurden plötzlich auch überall nachgespielt. Das war die liberalste Zeit in Deutschland mit Willy Brandt als Kanzler. Auf einmal wollten sie alle links sein. Alle möglichen Theater fingen an, unsere Stücke nachzuspielen in ihren Malsälen und sonst wo und nicht nur zur Weihnachtszeit, wie das früher war. Die haben dann jedes Stück 15 bis 20 Mal in Deutschland gleich nachinszeniert. Heute ist es nicht mehr so. Aber damals war das so. Das war natürlich ein großer Spaß. Denn früher hieß es: Theater für Kinder muss eine heile Welt sein, die mit der Realität nichts zu tun hat. Wir waren genau der gegenteiligen Meinung: Kinder brauchen die Realität. Die müssen sich wiedererkennen auf der Bühne. Das hilft ihnen mit der sozialen Fantasie. Also wir haben immer mehr darüber nachgedacht mit unseren Erkenntnissen. Wir hatten wirklich keine Ahnung von Kindern, wir haben nur gemerkt, wie die Kinder reagierten in jeder Vorstellung, dass die ganz anders waren, als die Erwachsenen dachten. Schon beim zweiten Stück "Maximilian Pfeifferling" haben wir die Erwachsenen und die Kritiker in die letzten Reihen gesetzt, damit die mal sehen, wie Kinder reagieren. Da hatten die keine Ahnung. Da wurden die Kritiken dann schon besser. Das erste Stück haben sie auch total verrissen, weil eben keine Elfen und Feen und keine Balletttänzer kamen.

Kranz: Wie sind Sie hier an den Hansaplatz gekommen?

Ludwig: Es gab ein Berliner Theatertreffen mit den jungen Bühnenangehörigen. Die gab es damals auch schon. Die wurden nach Berlin eingeladen, um die neue Berliner Kindertheaterszene sich zu betrachten. Wie die dann hörten, dass wir keinen Pfennig Geld kriegen vom Senat, dass die aber mit uns kulturelle Werbung machen, waren die so empört, dass die ein großes Go-in machten bei der Eröffnung, bei einem heiligen Shakespeare von den Münchner Kammerspielen. Ein paar Monate später kam auf einmal der Staatssekretär für Kultur, Hans Kirchner, und hat gesagt: "Wie viel braucht ihr denn?" Das war 1971 im Herbst, da haben wir dann 100.000 Mark pro Jahr gekriegt, unter der Bedingung, dass wir uns vom Kabarett trennen. Das fand ich auch völlig korrekt - als Kabarett darf man sich nun wirklich vom Staat kein Geld geben lassen. Wir mussten also ausziehen und zogen ins Forum-Theater am Kudamm. Das kennt heute auch keiner mehr. Das war so ein Avantgardetheater. Da spielten wir dann von 1972 bis 1974 ganz wichtige Stücke, "Mann oh Mann", "Papadakis", alles was wieder machten und dann wurde es immer schwieriger. Wir mussten immer öfter raus. Weil die Avantgarde lief nicht so richtig und dann wurde das Theater umgebaut. Wir hatten also kaum noch Zeit selber zu spielen und mussten viel mehr umbauen als spielen. Dann sagten wir: Entweder wir hören auf oder wir brauchen ein eigenes Haus. Das haben wir dem Senat gesagt und allen. Und mithilfe der Schaubühne, mit der wir immer befreundet waren, und der linken SPD in Tiergarten haben wir dann das Haus am Hansaplatz bekommen. Das war ein Kino. Und dieses Haus gehörte bereits Aldi und die SPD hat dafür gesorgt, dass die ein Ersatzhaus im Wedding kriegten und ich bin dann in den Aldi-Vertrag eingestiegen. Das war ein Zehnjahresvertrag. Ich musste dafür mit meinen ganzen Werken bis 70 Jahre nach meinem Tod bürgen. Ich hatte ja keine Sicherheiten. Das ist eine Weile her. Und da kam ich dann da rein.

Ich hatte manchmal gehofft, es würde nicht mehr zustande kommen, denn ich fühlte mich immer noch nicht als Kindertheaterautor, weil das, wovon man im Kabarett lebt, von Ironie, das funktioniert bei Kindern nicht. Das ist schwierig. Da wird man leicht zum Zyniker, wenn man das nicht darf. Dann wurde ich so beschimpft. Es wurde gesagt, ich würde mich unglaubwürdig machen, wenn ich darauf jetzt verzichte und einfach aufgebe. Ich dachte: Wir machen wieder Kabarett. Und da habe ich mir das dann eben zurecht gebaut, dieses Theater, dass ich damit leben konnte. Das heißt, dass man auch für Jugendliche, später auch für Erwachsene, das war 1980 – "Eine linke Geschichte", das war ein reines Erwachsenenstück, gemacht hat. Wir haben sogar mal Kabarett gemacht: "Institut für Lebensmut" – das heißt, dass ich alles, was ich an Bedürfnissen habe zu schreiben, an diesem Haus schreiben kann.

Kranz: Hat dieses Haus hier mit dem U-förmigen Zuschauerraum und der weithin offenen Bühne auch den Schreibstil mitgeprägt?

Ludwig: Nein, das war von vornherein unser Wille: Das muss eine Arenabühne sein – das heißt, die Kinder mussten von oben auf die erwachsenen Schauspieler herunterkucken können. Die wurden nicht belehrt. Und sie saßen auch drum herum auf drei Seiten. Wir haben auch eine vierte Tribüne gebaut am Anfang bei einigen Stücken – das heißt, sie sitzen sehr eng drum herum. Das ist sehr lebendig. Das ist mehr wie ein Fußballfeld. Und es wird eben dadurch sehr lebendig. Das war für uns von Anfang an Bedingung. Das haben wir uns dann so gebaut.

"Wir hatten schon eine Botschaft. Die war sehr viel schärfer umrissen als heute"

Kranz: Die 70er-Jahre waren eine sehr politische Zeit. War es damals einfacher, Theater zu machen, weil klar war, was die Botschaft sein musste? Ist es heute schwieriger?

Ludwig: Wenn man so will Ja. Wir hatten schon eine Botschaft. Die war sehr viel schärfer umrissen als heute. Aber in der Grundtendenz, dass wir eben ein aufklärerisches Theater sind, hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Links ist ja in erster Linie eine Haltung. Eine besondere Sensibilität gegenüber Ungerechtigkeit. Alles solche Zutaten, dieses emanzipatorische Theater, ein Theater, dass die soziale Fantasie weckt, Überlebenstheater. In dem Sinn ist auch, ob das "Max und Milli" ist oder "Ab heute heißt du Sara" oder "Linie 1" – es ist immer im Vordergrund Menschen, die nicht aufgeben. Das ist das Wichtigste.

Kranz: Das Theater insgesamt hat sicher sehr entwickelt, so wie sich die Gesellschaft entwickelt hat. Also die Kinder und Jugendlichen von heute haben andere Probleme als die vor 40 Jahren. Was mir spontan in den Kopf kommt: Die digitalen Medien, die spielen heute eine Rolle im Leben, das konnte niemand ahnen. Muss das Theater darauf reagieren?

Ludwig: Selbstverständlich. Das Theater hat immer auf die aktuellen Probleme reagiert, die die Jugendlichen haben. Natürlich die Handys und die Computer sind ein großes Problem. Das beschäftigt uns auch. Das ist auch Thema der Stücke. Aber das Theater selbst, das geht nach wie vor – dass da lebendige Schauspieler auf der Bühne stehen, fasziniert gerade die Kinder am meisten, die am meisten vor der Glotze sitzen sonst.

Kranz: Mit anderen Worten: Die Spielweise kann bleiben. Man muss nicht 1.000 Videoprojektionen haben und noch Live die Vorstellung per Twitter oder per Livestream ins Netz übertragen?

Ludwig: Überhaupt nicht. Das macht man manchmal sporadisch, wenn es der Wahrheitsfindung dient, wenn also das, was wir erzählen, davon unterstützt wird. Aber es ist nicht notwendig. Man kriegt die Kinder und Jugendlichen nach wie vor mit einem Fingerschnipsen, wenn man als Schauspieler stark genug ist.