"Es gibt zwei Erzählungen in der Stadt. Die eine ist die der Polizei, die andere ist des Protestes von ganz unterschiedlichen Beteiligten oder der AnwohnerInnen. Und diese Erzählungen passen überhaupt nicht zusammen."

So bringt Christiane Schneider von der Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft die Diskussion in der Hansestadt ein Jahr nach dem G20-Gipfel auf den Punkt. Trotz der intensiven polizeilichen Ermittlungen, trotz vieler Gerichtsurteile, trotz der Kleinen und Großen Anfragen in der Bürgerschaft und trotz der Arbeit des G20-Sonderausschuss der Bürgerschaft, sind die Gräben in der Stadtgesellschaft längst nicht geschlossen. Gräben, die die Krawalle auf der einen und die Polizeistrategie auf der Seite hinterlassen haben.

Rückblende: Das Kopfsteinpflaster ist tiefschwarz, Rußgeruch liegt in der Luft, verkohlte Fahrräder und Müll, zerschlagene Gehwegplatten, eingeschlagene Fenster, eine Handvoll Läden wurde geplündert. Am frühen Morgen des 8. Juli 2017 stehen die Bewohner des Schanzenviertels zu zweit, zu dritt zusammen, erzählen einander davon, wie sie die Nacht erlebt haben.

"Ich verstehe einfach nicht, wo die Intention herkam, einfach alles kaputt zu machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leute, die hier wohnen oder selbst die Leute aus der Flora das gutheißen möchten. Und ich würde nur gern wissen, was das für Leute waren, die dachten, sie kommen jetzt mal her, haben einfach den ganzen Abend Spaß, zertrümmern alles und gehen dann wieder nach Hause. Lassen uns dann mit den Scherben allein!"

"Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Aufklärung"

Am Abend zuvor hatte sich die Polizei schon früh aus dem Viertel zurückgezogen. Nach und nach strömten immer mehr Randalierer auf das Schulterblatt, in die Straße, in der sich auch das linksautonome Zentrum, die seit über 30 Jahren besetzte "Rote Flora" befindet. Nach Angaben der Polizei hielten sich in der Straße am Ende 1.500 gewaltbereite Randalierer auf, die Läden plünderten, Verkehrsschilder aus dem Boden rissen und unzählige Feuer entfachten. Die Polizei ließ die meterhohen Flammen brennen, schaute dem Barrikadenbau zu. Obwohl rund 15 Hundertschaften, samt Wasserwerfern und Räumpanzern vor Ort waren.

Warum ist die Polizei nicht früher eingeschritten, fragte sich am Morgen danach auch die Künstlerin Miriam Müller, die schon seit drei Jahrzehnten im Viertel lebt.

"Wer konnte, hat sich auf die Dächer geflüchtet. Bei mir im Haus sind 30 Kinder. Die haben unten angefangen, die Häuser einzuschlagen. Die haben nichts gemacht, die standen hundert Meter weiter überall. Das kann nicht angehen, dass man das dann nicht räumen kann! Da zuzugucken vom Rand, wo alles anfängt zu brennen, alles eingeschlagen wird, wo die Leute nicht mehr wissen, was sie machen sollen und auf die Dächer fliehen. Das geht so nicht."

Ein Jahr später sitzt Miriam Müller vor einem der portugiesischen Cafés auf dem Schulterblatt. Ein paar hundert Meter weiter knackt ein Abrissbagger die Mauern der Sparkasse in Stücke, die am 7. Juli 2017 angesteckt worden war und ausbrannte.

"Der eigentliche Skandal für mich ist, dass die Arbeit der Polizei nicht aufgedeckt wurde. Es wurde nicht klar und transparent gemacht: Was haben die gemacht? Wo sind die Fehler? Warum haben die nicht eingegriffen? Wer ist verantwortlich dafür? Deshalb bin ich überhaupt nicht zufrieden mit der Aufklärung."

Polizei fand es zu gefährlich, um einzurücken

Die Erklärung der Polizei: Es sei für die Einsatzkräfte einfach zu gefährlich gewesen, ins Schulterblatt einzurücken. Gewalttäter auf den Hausdächern, bewaffnet mit Gehwegplatten und Molotowcocktails, hätten einen schnellen Einsatz verhindert. Erst nach zweieinhalb Stunden, erst als ein Sondereinsatzkommando mit Sturmgewehren vor Ort war, konnte die Situation geklärt werden. Aber diese Erklärung hält Miriam Müller für vorgeschoben:

"Ich kann sagen: Es gab auf dem Schulterblatt 1 die Täter, die von oben etwas runtergeschmissen haben. Ja. Aber auf den anderen Dächern waren Bewohner. Bewohner wie wir sozusagen, die miterlebt haben, wie unten versucht wurde, in die Häuser einzudringen. Die sich geflüchtet haben. Es hat unten gebrannt! Das halte ich ganz klar für eine Ausrede! Also da wo ich wohne, waren die ganze Zeit vier Hubschrauber drüber. Die haben geleuchtet auf die Dächer, die haben in die Wohnungen reingeleuchtet. Und die können ja sehen, was auf den Dächern los ist. Ob da Steine liegen oder ob da Leute kauern, das ist für ein riesiger Unterschied."

Einige wenige Videosequenzen, die die Hubschrauberbesatzungen aufgenommen haben, hat die Polizei gleich nach dem Gipfelwochenende der Öffentlichkeit präsentiert. Hinweise darauf, dass sich auf fast allen Dächern Gewalttäter und deponierte Gehwegplatten befanden, lieferten die Aufnahmen nicht. Das vollständige Videomaterial hält die Polizei bislang unter Verschluss, mit Hinweis auf laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Schafft der Sonderausschuss neues Vertrauen?

Seit Herbst 2017 nimmt ein Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft sowohl die Gewalttaten als auch die Strategie der Polizei beim größten Einsatz in der bundesrepublikanischen Geschichte in den Blick. Mit einigem Erfolg, so der Vorsitzende des Gremiums Milan Pein von der SPD:

"Wir hatten uns drei Ziele gesetzt. Wir sollten die Faktenlage klären, so dass wir wissen: Was ist wirklich passiert? Wir wollten analysieren und Konsequenzen ziehen, damit sich so etwas nicht wieder ereignet und schlussendlich - für mich das Wichtigste: Wir wollten das Vertrauen in der Bevölkerung wieder herstellen zu den Sicherheitskräften, zu der Regierung, untereinander. Ich glaube, da sind wir ein gutes Stück vorangekommen."

Ein eher nüchternes Fazit zieht Antje Möller, innenpolitische Sprecherin der Grünen, des Juniorpartners der SPD im Senat:

"Was gelungen ist, meiner Meinung nach, ist tatsächlich, im Detail aufzubereiten, was genau wann, wo und warum passiert ist. Das schließt noch nicht die Gräben. Die Gräben könnte man schließen, wenn, wenn sehr viel deutlicher gesagt werden würde, dass die Belange der Anwohnerinnen und Anwohner nicht genügend berücksichtigt worden sind oder dass es nicht genug Überlegungen vorher gab, wie weit das öffentliche Leben in den anliegenden Quartieren zum Beispiel lahmgelegt worden ist und ähnliches."

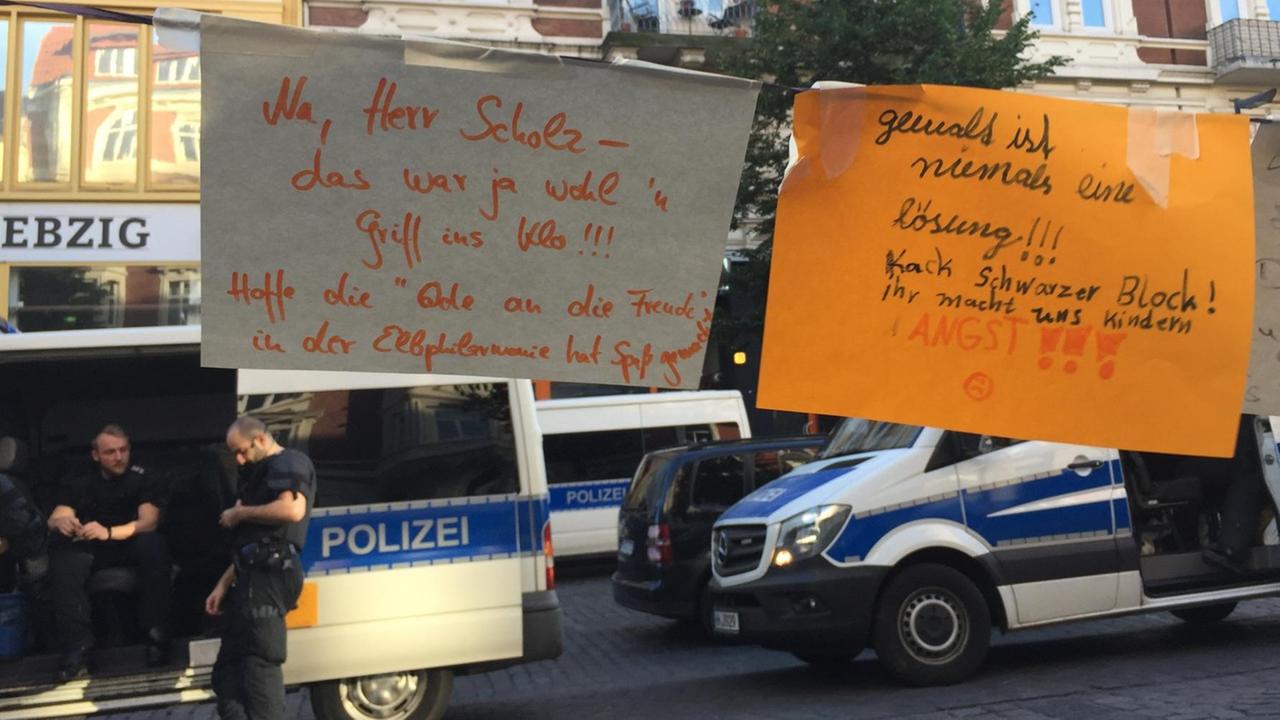

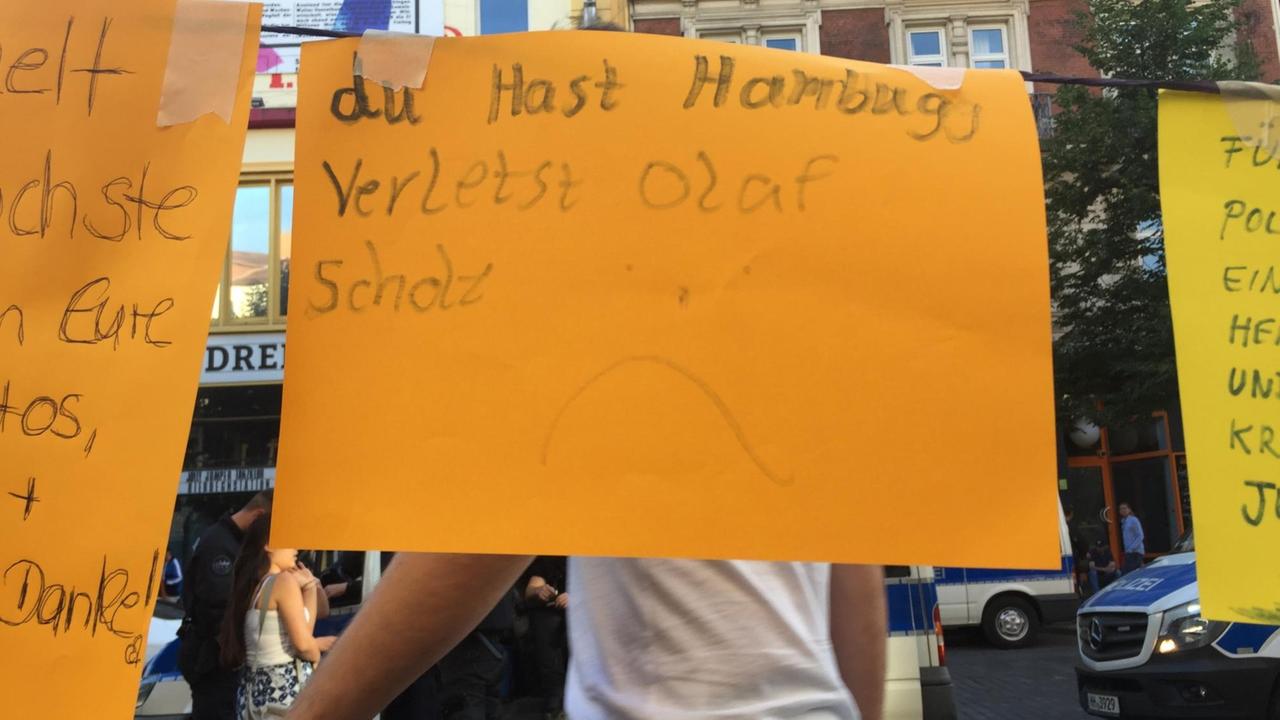

Linke: "Wir stellen Fragen, es gibt glatte Antworten"

Hamburgs einstiger Bürgermeister Olaf Scholz, mittlerweile Vizekanzler und Bundesfinanzminister in Berlin, hatte vor dem Gipfel vollmundig eine Sicherheitsgarantie abgegeben. Viele Hamburger würden sich wundern, wie wenig sie vom Gipfel mitbekommen würden. Und Verkehrsprobleme, so Olaf Scholz, würde es auch nicht geben. Tatsächlich wurden weite Bereiche der Innenstadt abgeriegelt. Und schon Tage vor dem Gipfel kreisten Tag und Nacht Hubschrauber über der Stadt. Über 30.000 Einsatzkräfte prägten den öffentlichen Raum. Einerseits vermittelte das Stärke, andererseits führte der Anblick von Wasserwerfern, Räumpanzern, das Sirenengeheul und Blaulicht aber eben auch zu Verunsicherung und Ängsten. Christiane Schneider sitzt für die Linke im G20-Sonderausschuss. Auch sie zieht ein nüchternes Fazit der bisherigen Ausschussarbeit:

"Wir laufen an die Wand. Wir stellen Fragen. Es gibt glatte Antworten. Man kann nicht sagen, dass eine einzige Frage unbeantwortet bleibt. Aber meine Zweifel, dass diese Antworten die umfassende Wahrheit enthalten, wirklich etwas aufklären, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht."

Während die einen scharf kritisieren, dass die Polizei von Anfang auf eine Kriminalisierung auch friedlicher Proteste gesetzt hat, auf ein schnelles und hartes Eingreifen, sind der Innensenator und die Polizeiführung nach wie vor überzeugt, dass stets abgewogen und verhältnismäßig vorgegangen wurde.

Polizeipräsident: "Wir haben den Zeitpunkt verpasst"

Einzelne Fehler in der Einsatzstrategie hat die Polizeiführung im Sonderausschuss aber durchaus eingeräumt. In der Elbchaussee habe man die Vermummten nicht davon abhalten können, Autos anzustecken, weil die Einsatzkräfte im Stau steckten, weil alles viel zu schnell ging. Und auch im Schulterblatt sei es, so Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Rande einer Ausschusssitzung, einfach nicht optimal gelaufen:

"Wir haben den Zeitpunkt verpasst. Aber wir haben ihn ja nicht bewusst verpasst, sondern wir sind da in so ein Dilemma gekommen. Und das ist eben etwas, worüber wir uns auch ärgern. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das immer wieder sagen und die Bewohnerinnen und Bewohner des Schanzenviertels, denen das erklären, wie die Situation aus unserer Sicht war."

Ausschuss überrascht von Wut der Bürger

Wie emotional aufgeladen die Stimmung zumindest im Schanzenviertel immer noch ist, war Ende Mai spürbar. Nicht im prächtigen Kaisersaal des Hamburger Rathauses, sondern in der so genannten "Kulturkirche" in Hamburg-Altona tagte der Sonderausschuss. Rund 250 Menschen saßen den Ausschussmitgliedern, dem Innensenator und dem Polizeipräsidenten gegenüber. Und machten ihrem Ärger über das Zuwarten der Polizei am Abend des 7. Juli letzten Jahres Luft:

"Ich kann nur sagen, wer in dieser Nacht dabei gewesen ist, der weiß in etwa, wie sich Bewohner und Anwohner fühlen müssen, wenn Hilfe nicht kommt, die man dringend braucht."

"Vorm Haus war Krieg, hinterm Haus war Krieg. Und irgendwie konnten wir immer nur zusammenhocken, gestresst von diesem tagelangen Hubschrauberterror, und hoffen, dass das bald vorbeigeht und das wir einigermaßen heil rauskommen."

Die Wucht der Wut, die dem Ausschuss entgegenschlug, überraschte die meisten seiner Mitglieder. Stumme Mienen bei Innensenator Andy Grote und dem Polizeichef Ralf-Martin Meyer. Einige Abgeordnete konnten es aber nicht lassen: Während die Anwohner über ihre teils traumatischen Erlebnisse berichteten, tippten sie auf ihren Smartphones, andere tuschelten, machten Witze und feixten. Innensenator Andy Grote machte in seinem Schluss-Statement aber klar, dass auch der Senat mit dem Einsatz im Schulterblatt nicht zufrieden ist:

"Das ist etwas, wofür wir uns bereits mehrfach entschuldigt haben. So wollen wir nicht auftreten in der Stadt. Das entspricht nicht dem, was unser Auftrag ist. Und das will ich auch hier heute abend gerne noch mal ausdrücklich sagen!"

Polizei liefert Unterlagen zu ihrer Überprüfung

Trotz dieser Entschuldigungen bleiben viele Schanzenbewohner skeptisch. Ihr Vorwurf: Polizei und Innensenator würden nach wie vor versuchen, das eigene Versagen den marodierenden Chaoten zuzuschieben. Der Sonderausschuss, so empörte sich eine Schanzenbewohnerin in der Kulturkirche, sei eine Farce.

Auch Milan Pein, der Ausschussvorsitzende räumt ein, dass es natürlich die Hamburger Polizei ist, die die Akten zuliefere, aufgrund derer der Einsatz eben dieser Polizei überprüft werden soll. Oft fehlten, mit Hinweis auf eine mögliche Staatswohlgefährdung, ganze Kapitel in den zugelieferten Ausschussakten, viele Passagen seien geschwärzt worden. Dennoch blieben keine Themen ausgespart, so Milan Pein. So waren auch die Abläufe in der Gefangensammelstelle beim G20-Gipfel Thema in dem Gremium. Und Milan Pein selbst verlas die Stellungnahme eines Anwalts, der dort, in der so genannten GeSa festgehaltene Gipfelgegner betreut hatte:

"Viele unserer Mandanten wurden vor und nach dem Anwaltsgespräch von den Beamten unter vollständiger Entkleidung durchsucht. Begründet wurde dies mit der Behauptung, dass durch die Anwälte verbotene Gegenstände an die Mandanten übergeben worden sein könnten."

Polizeiwissenschaftler: "Es gibt keine Fehlerkultur"

Auch die Rechtsanwältin Gabriele Heinecke war in der GeSa im Einsatz und hat sich dort, so gut es ging, um ihre Mandanten gekümmert.

"Unsere Mandanten haben uns berichtet, dass sie erstens verletzt in die GeSa kamen und nicht behandelt worden sind, jedenfalls nicht in angemessener Zeit. Das, was gemacht worden ist, sind Maßnahmen zur Zermürbung der Menschen gewesen, nicht zu ihrer Sicherheit oder zu ihrem Wohlergehen."

Mittlerweile hat auch das Hamburger Verwaltungsgericht festgestellt: etliche Personen mussten in der Gefangenensammelstelle allzu lange auf einen Haftrichter warten. Die Polizei räumt ein: In über 60 Prozent der Fälle hätten sich die Gefangenen für Durchsuchungen nackt ausziehen müssen. Und das sei nicht zu rechtfertigen.

Rafael Behr, Soziologie-Professor an der Hamburger Akademie der Polizei begrüßt, dass diese Fehler im Sonderausschuss benannt wurden. Gerade weil dies eben keine Stärke der Polizei sei:

"Was sich für mich gezeigt hat, ist ganz eindeutig, dass der Begriff 'Fehlerkultur' eine Makulatur ist in der Polizei. Es gibt keine Fehlerkultur. Es gibt eine Kultur des vorsichtigen Zugebens von nicht mehr abweisbaren Vorwürfen."

3.200 Ermittlungsverfahren eingeleitet

Insgesamt, so Rafael Behr, habe der G20-Gipfel klar gemacht, dass ein Mehr an Polizei, ein Mehr an Wasserwerfern und Räumpanzern und Sondereinsatzkommandos nicht dazu führt, auch mehr Sicherheit zu schaffen. Viel zu unübersichtlich sei die Lage während des G20-Gipfels in Hamburg gewesen, um einerseits die Staatsgäste zu schützen, andererseits die übrigen Stadtviertel vor schweren Gewalttaten zu bewahren und dazu noch den einzelnen Einsatzkräften die nötigen Ruhephasen zu garantieren.

Mit welchem Maß an Gewalt die Polizei in den Gipfeltagen konfrontiert war, zeigt ein Blick auf die Ermittlungsverfahren der eigens eingerichteten "Soko Schwarzer Block". 3.200 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit den Ausschreitungen beim G20-Gipfel hat die Soko eingeleitet. In 800 Fällen sind die Täter bereits identifiziert, sagt Polizeisprecher Timo Zill:

"Wir haben natürlich eigene Videoaufnahmen auf der einen Seite, wir haben Videomaterial aus dem öffentlichen Personennahverkehr, wir haben sichergestelltes Beweismaterial. Und wir haben ein Hinweisportal geschaltet, das bundesweit auch so stark frequentiert wurde wie so auch noch nicht: Im fünfstelligen Bereich haben Bürger, Zeugen Material hochgeladen, überwiegend natürlich Handyfotos, aber auch Videomaterial."

Und in ersten Schritt ging es unter anderem darum, so Timo Zill, die maskierten Straftäter zu enttarnen.

Auch Gesichtserkennungssoftware arbeitet mit

Damit diese Arbeit geleistet werden kann, arbeiten 75 Männer und Frauen in der "Soko Schwarzer Block". Die Beamten aus mehreren Bundesländern und von der Bundespolizei versuchen, die Verdächtigen zu identifizieren und ihre Strukturen aufzudecken.

In zwei groß angelegten Öffentlichkeitsfahndungen nach mutmaßlichen G20-Gewalttätern hat die Polizei über 200 Fotos veröffentlicht. 54 Verdächtige konnten identifiziert werden. Dazu kommen noch Razzien im gesamten Bundesgebiet und eine Fahndung auf europäischer Ebene. Die Ermittlungen voranbringen soll auch, ein Novum bei der Polizeiarbeit in Deutschland, eine Gesichtserkennungssoftware. Nicht bei jedem Verfahren könnten die Beamten das gesamte, 18 Terrabyte umfassende Video- und Fotomaterial durchforst en. Allerdings, erklärt Timo Zill, werde die Verbrecherjagd durch diese Software noch längst nicht automatisiert:

"Das ist nicht diese Mega-Software, wie man sie vielleicht aus ein oder anderen Film kennt, Science-Fiction-Film, wo man dann ganz klar Sachen auch durchfiltern kann und die einem im Grunde genommen die Straftaten und den Straftäter präsentiert. So funktioniert es tatsächlich nicht."

Bis dato kein Strafverfahren gegen übergriffige Polizisten

Dass es bislang schon 73 Urteile gegen gewalttätige Gipfelgegner gibt, aber nicht ein einziges Strafverfahren gegen übergriffige Polizisten eröffnet wurde, darüber wundern sich viele Hamburger. Tatsächlich stehen den 3.200 Ermittlungsverfahren gegen G20-Gegner nur 152 gegen Einsatzkräfte gegenüber. Davon wurden bereits 67 Verfahren eingestellt, so Hamburgs Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich:

"Die Polizei verkörpert den Staat, verkörpert das staatliche Gewaltmonopol und ist im Rahmen eines legitimen Einsatzes prinzipiell auch befugt, Gewalt auszuüben. Wir müssten also im Nachhinein den Beweis führen, dass die Anwendung von Gewalt oder, wie es richtiger heißt: von unmittelbarem Zwang, rechtswidrig gewesen ist."

Und dazu müsse immer die Gesamtsituation und ihre Vorgeschichte analysiert und bewertet werden, so der Generalstaatsanwalt. In vielen Fällen hätte es keinen Anfangsverdacht gegen Beamte gegeben. Oft seien auch die Geschädigten nicht bekannt. Und deren Aussage sei in vielen Fällen zwingend nötig, um weiter ermitteln zu können. Angesichts des öffentlichen Interesses an den Ermittlungen gegen Polizeibeamte hat sich die Generalstaatsanwaltschaft aber entschieden, alle 67 schon eingestellten Verfahren nochmals zu prüfen, so Jörg Fröhlich.

Kennzeichnung der Beamten, neue Polizei-Sondereinheit

Vor zwei Wochen kündigte Hamburgs Innensenator Andy Grote an: Die 750 Bereitschaftspolizisten der Stadt sollen schon bald individuell gekennzeichnet in ihre Einsätze gehen. Das sei schon lange diskutiert worden und hätte mit den Erfahrungen des G20-Einsatzes nichts zu tun:

"Die Debatte, je länger sie läuft, ist nicht gut für die Polizei, erzeugt ein schräges Bild. Als wenn Polizei sich eben gerade Strafverfolgung entziehen will. Deswegen haben wir das jetzt gemacht, es gibt keinen G20-Kontext, aber es gibt eine zeitliche Parallelität."

Hingegen sei der Aufbau einer 40-köpfigen, für besonders gefährliche Einsätze geschulten Einheit der Polizei eine direkte Reaktion auf die Gipfelerfahrungen. Die Aktivisten der Roten Flora, der nach G20 vor allem von Olaf Scholz mit Konsequenzen gedroht wurde, können aufatmen. Eine Räumung des linksautonomen Zentrums ist vom Tisch. Die Begründung des Senats: Vor und auch nach dem Gipfel sei keine Gewalt von den Flora-Aktivisten ausgegangenen. Und eine direkte Beteiligung an Ausschreitungen im Schulterblatt sei ihnen nicht nachzuweisen.

"Die Rote Flora tritt nicht zurück. Natürlich nicht!"

Die Schanzenbewohnerin Miriam Müller, die die Ausschreitungen während des Gipfels vor der eigenen Haustür erlebt hat, begrüßt das:

"Wegen mir können die Politiker endlich mal zurücktreten, aber die Rote Flora tritt deswegen nicht zurück, wird nicht zugemacht, wird nicht geräumt. Natürlich nicht!"

Die Diskussionen über den G20-Gipfel werden weitergehen. Und die unterschiedlichen Narrative darüber, wer am Ende die Schuld am Desaster trägt, bleiben bestehen.