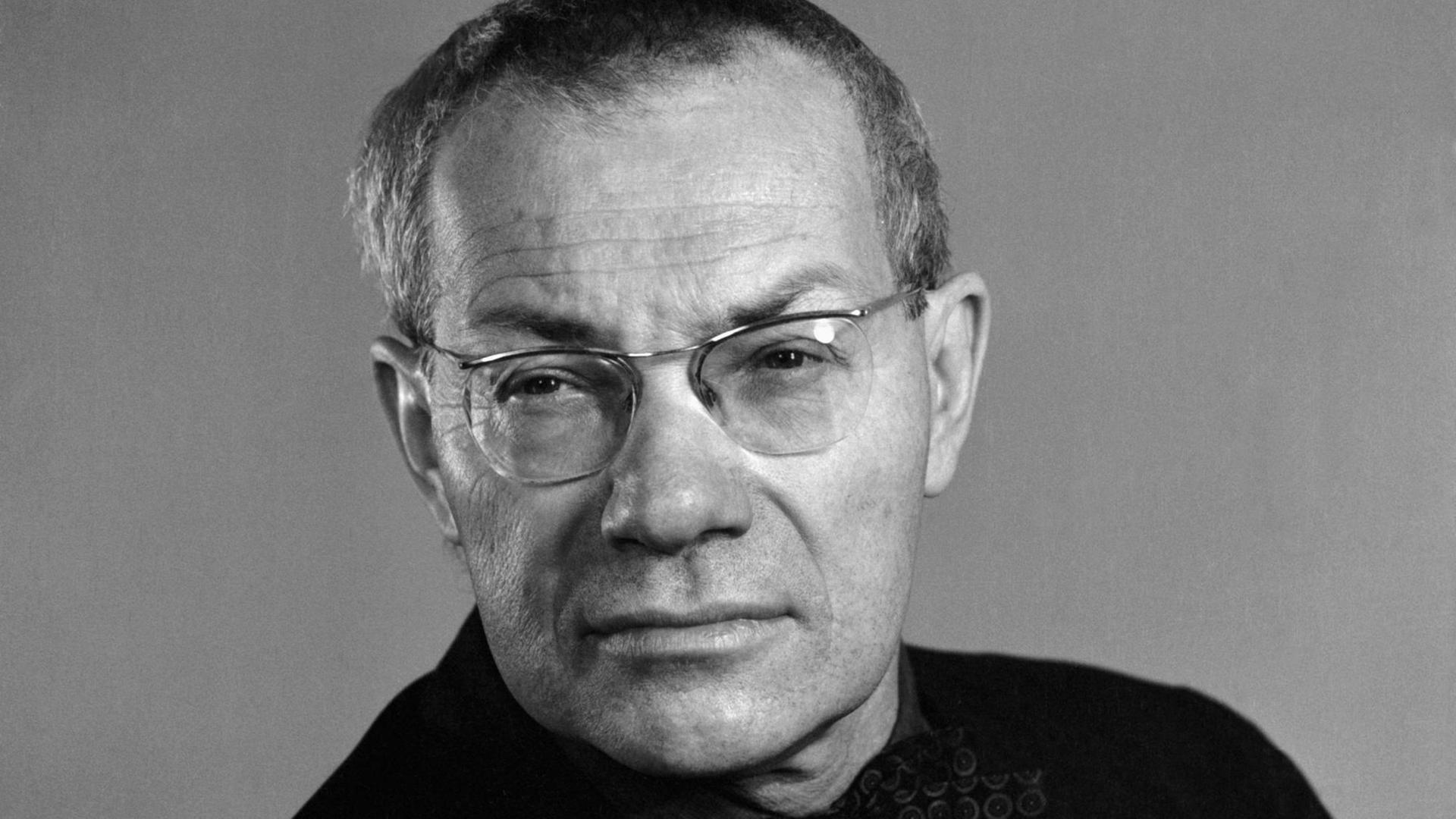

In der doch etwas klösterlichen und sendungsbewussten Arbeits-Atmosphäre der Ulmer "Hochschule für Gestaltung" muss der holländische Designer Johan Gugelot ein belebendes Element gewesen sein. Er spielte Jazz-Gitarre und war offenbar auch humoristisch begabt. Die Gitarre, mit der Gugelot nach dem Krieg zeitweise sein Geld verdient hatte, ist in der Ausstellung zu sehen; in der strengen Kaderschmiede des Max Bill fast ein Anflug von Anarchie.

Mit der Musik hatten aber auch die Entwürfe von Hans Gugelot zu tun: Die Musikgeräte, die er für die Firma Braun designte, wollten ein neues Lebensgefühl zum Ausdruck bringen. In der Adenauerzeit waren Musiktruhen, wie man das nannte, noch wirkliche Möbel, in denen die Technik sorgsam versteckt war. In einer chronologisch geordneten Produktreihe zeigt die Ausstellung, wie Gugelot diese voluminösen Holzkisten Schritt für Schritt zu einem technisch angehauchten Apparat weiterentwickelte, der mit neuen Materialien wie Plastik und Metall die industrielle Fertigung quasi vorzeigte und auch in der Form so kühl war, dass man ohne ideologische Bedenken den in den 1960er Jahren hippen Cooljazz auf diesen Geräten abspielen konnte.

"Schneewittchensarg": ästhetisch verpackt und benutzerfreundlich

Der berühmteste dieser Apparate war der sogenannte Schneewittchensarg, ein rechteckig aufgebautes Gerät mit Plexiglashaube in weißer Bauhaus-Verkleidung, das Gugelot gemeinsam mit Dieter Rams entworfen hatte. Aber es ging primär gar nicht um die schöne Form, sondern darum, dass die Dinge benutzerfreundlich funktionierten. Die Ingenieure der Firma Braun, mit der die Ulmer Hochschule oft kooperierte, waren im Grunde nur an der Technik interessiert. Gugelot erklärte ihnen, dass das Ganze richtig verpackt und gut bedienbar sein müsse.

"In den 1950er Jahren war der Beruf des Industrie-Designers noch nicht besonders bekannt und nicht besonders ausgeprägt. Und ich denke, es ist eine Sache, dass er wirklich dabei mitgeholfen hat, diesen Beruf weiterzuentwickeln."

Sagt Kuratorin Christiane Wachsmann, die an Gugelot besonders seine Unkonventionalität und sein systemisches Denken schätzt. Diese Eigenschaften mögen damit zusammenhängen, dass Gugelot immer von außen kam. Er war Holländer, aber in der Schweiz aufgewachsen, was man – beides - wohl auch sprachlich hörte. Er war ausgebildeter Architekt – aber dann lernte er Max Bill kennen und versuchte, das architektonische Denken auch auf die Inneneinrichtung und das Apparate-Design anzuwenden. Mit ziemlichem Erfolg: vor allem bei den Möbeln wollte er nicht mehr voluminöse Küchen- und Wohnzimmerschränke verkaufen, sondern Module, zusammensetzbare Einheiten.

Christiane Wachsmann: "Er hat ein Schranksystem entwickelt, was aus lauter kleinen Teilen besteht, die man dann zusammenbauen kann nach eigenen Vorstellungen – zu Kleinmöbeln, zu Schrankwänden - und auch immer umbauen kann. Wo der Nutzer dann eine große Freiheit hatte."

Gugelot als Alltags-Revolutionär immer noch zu unbekannt

Der Schwede Ingvar Kamprad war in den 1960er Jahren auf einem ähnlichen Trip – er ließ vorfabrizierte Möbelteile einpacken, abholen und vom Nutzer zusammenbauen. Aus dem System-Design, das auch eine Ulmer Erfindung ist, ging ein Weltkonzern namens IKEA hervor.

So geschäftstüchtig war Hans Gugelot nicht, er schlug sich mit Auftraggebern herum, die bei der Ulmer Hochschule oft nur Ideen abzockten und dann selber etwas sehr Ähnliches produzierten. Trotzdem hat Gugelot in diesem Industrialisierungs-Schub der 1960er Jahre Bahnbrechendes geleistet. Die Ausstellung zeigt seine formschönen Rasierapparate, modulare Regalsysteme mit Holz und Stahlklemmen, Sessel mit beweglicher Rückenlehne, Pfaff-Nähmaschinen mit Koffer, den Diaprojektor "Carousel", den Ulmer Hocker, stapelbare Flaschenkästen, Bohrmaschinen, Handleuchten, verschieb- und verstaubare Betten. Das sind Gegenstände, deren klassische Formen wir alle kennen. Unter den Alltags-Revolutionären des Nachkriegs – weg vom Muff, hin zu Klarheit und Licht! – ist Hans Gugelot leider (noch) einer der unbekanntesten.