„Wir begegnen dem Hass offensichtlich weniger mit einer wissenschaftlichen Neugier als mit einer moralischen Abwehr. Wir sind gegen den Hass. Selbstverständlich. Und damit glauben wir, haben wir das Thema schon erledigt.“

Konrad Liessmann ist emeritierter Philosophie-Professor an der Universität Wien und wissenschaftlicher Leiter des „Philosophicum Lech“, einer interdisziplinären Tagung, die sich in diesem Jahr mit dem Thema „Hass“ beschäftigt hat. Während etwa Glücks- oder Angstforschung sehr populäre Forschungsfelder sind, war das Maß an Arbeiten über den Hass in vielen Bereichen lange überschaubar.

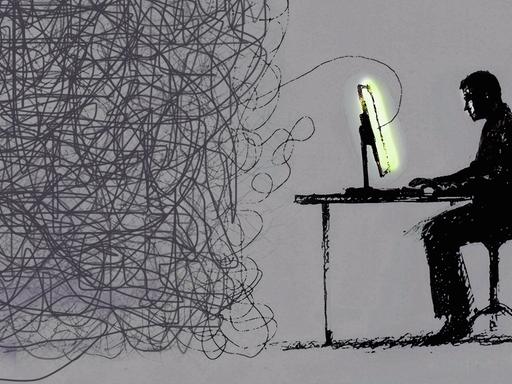

„Das ändert sich ein bisschen. Also gerade die Hass-Diskurse in den sozialen Medien haben dazu geführt, dass die Beschäftigung damit wieder intensiver geworden ist. Oder auch der Krieg in der Ukraine, der von Begleiterscheinungen des Hassens und des Hasses auf unterschiedlicher Ebene gekennzeichnet ist, führt dazu, dass wir jetzt wieder versuchen, dieses Phänomen in seiner Ambivalenz und nicht nur in seiner Eindeutigkeit in den Blick zu bekommen; und das Philosophicum soll genau dazu einen Beitrag leisten.“

Konrad Liessmann ist emeritierter Philosophie-Professor an der Universität Wien und wissenschaftlicher Leiter des „Philosophicum Lech“, einer interdisziplinären Tagung, die sich in diesem Jahr mit dem Thema „Hass“ beschäftigt hat. Während etwa Glücks- oder Angstforschung sehr populäre Forschungsfelder sind, war das Maß an Arbeiten über den Hass in vielen Bereichen lange überschaubar.

„Das ändert sich ein bisschen. Also gerade die Hass-Diskurse in den sozialen Medien haben dazu geführt, dass die Beschäftigung damit wieder intensiver geworden ist. Oder auch der Krieg in der Ukraine, der von Begleiterscheinungen des Hassens und des Hasses auf unterschiedlicher Ebene gekennzeichnet ist, führt dazu, dass wir jetzt wieder versuchen, dieses Phänomen in seiner Ambivalenz und nicht nur in seiner Eindeutigkeit in den Blick zu bekommen; und das Philosophicum soll genau dazu einen Beitrag leisten.“

„Verankerungspunkt“ und „Verdichtungsbereich“

Das Phänomen „Hass“ ist dabei Gegenstand verschiedener Disziplinen, zum Beispiel der Phänomenologie, einer Sparte der Philosophie, die sich unter anderem mit der Analyse von Gefühlen beschäftigt. Bei der Beschreibung von Gefühlen kann hier zwischen „Verankerungspunkt“ und „Verdichtungsbereich“ unterschieden werden: Der Anlass des Gefühls und dann der Bereich, in dem es sich sammelt.

Hilge Landweer, Professorin am Institut für Philosophie an der Freien Universität Berlin: „Bei der Angst vor dem Zahnarzt können wir uns das anschaulich vorstellen. Der Verankerungspunkt, der Anlass aufgrund dessen das Gefühl entsteht, ist die Befürchtung, Schmerz zugefügt zu bekommen. Und der Verdichtungsbereich ist dann der Zahnarzt, der mit dem Bohrer auf einen zukommt. Das Gefühl verdichtet sich gewissermaßen in dem Bohrer oder in der Hand mit dem Bohrer.“

Hilge Landweer arbeitet zur Philosophie der Gefühle. Beim Hass sei es nun so, dass der Anlass oft eine empfundene Kränkung oder Demütigung ist, die nicht geahndet werden kann. Die Folge: Es entsteht ein Ohnmachtsgefühl, und dann Hass, der sich auf eine Person oder Personengruppe bezieht.

„Da fängt es schon an komplizierter zu werden. Wenn man sich jetzt beispielsweise ‚Hass auf Flüchtlinge‘ vorstellt, dann verdichtet sich das in einer diffusen Gruppe und es geht gar nicht mehr um Kränkungen, die jeder einzelne von dieser Gruppe einem zugefügt hat, sondern der Verankerungspunkt verblasst gewissermaßen. Es sind dann oft etwa nur projizierte Ängste. Es sei denn, man hat eine negative Erfahrung gemacht, aber auch die hat man dann im Allgemeinen nur mit einem aus dieser Gruppe oder mit einer kleinen Teilgruppe gemacht aber nicht mit der gesamten Gruppe.“

Hilge Landweer, Professorin am Institut für Philosophie an der Freien Universität Berlin: „Bei der Angst vor dem Zahnarzt können wir uns das anschaulich vorstellen. Der Verankerungspunkt, der Anlass aufgrund dessen das Gefühl entsteht, ist die Befürchtung, Schmerz zugefügt zu bekommen. Und der Verdichtungsbereich ist dann der Zahnarzt, der mit dem Bohrer auf einen zukommt. Das Gefühl verdichtet sich gewissermaßen in dem Bohrer oder in der Hand mit dem Bohrer.“

Hilge Landweer arbeitet zur Philosophie der Gefühle. Beim Hass sei es nun so, dass der Anlass oft eine empfundene Kränkung oder Demütigung ist, die nicht geahndet werden kann. Die Folge: Es entsteht ein Ohnmachtsgefühl, und dann Hass, der sich auf eine Person oder Personengruppe bezieht.

„Da fängt es schon an komplizierter zu werden. Wenn man sich jetzt beispielsweise ‚Hass auf Flüchtlinge‘ vorstellt, dann verdichtet sich das in einer diffusen Gruppe und es geht gar nicht mehr um Kränkungen, die jeder einzelne von dieser Gruppe einem zugefügt hat, sondern der Verankerungspunkt verblasst gewissermaßen. Es sind dann oft etwa nur projizierte Ängste. Es sei denn, man hat eine negative Erfahrung gemacht, aber auch die hat man dann im Allgemeinen nur mit einem aus dieser Gruppe oder mit einer kleinen Teilgruppe gemacht aber nicht mit der gesamten Gruppe.“

Hasskriminalität und Hatespeech

Das heißt: Der individuelle Anlass des Hasses kann verblassen, seine Wirkung sich aber auf eine gesamte Gruppe konzentrieren. Problematisch ist das vor allem, weil Hass als äußerst aktivierendes Gefühl gilt. Es bleibt dann nicht bei der Emotion, sondern kommt zu Taten, und im Extremfall zu Straftaten. Zu Hasskriminalität.

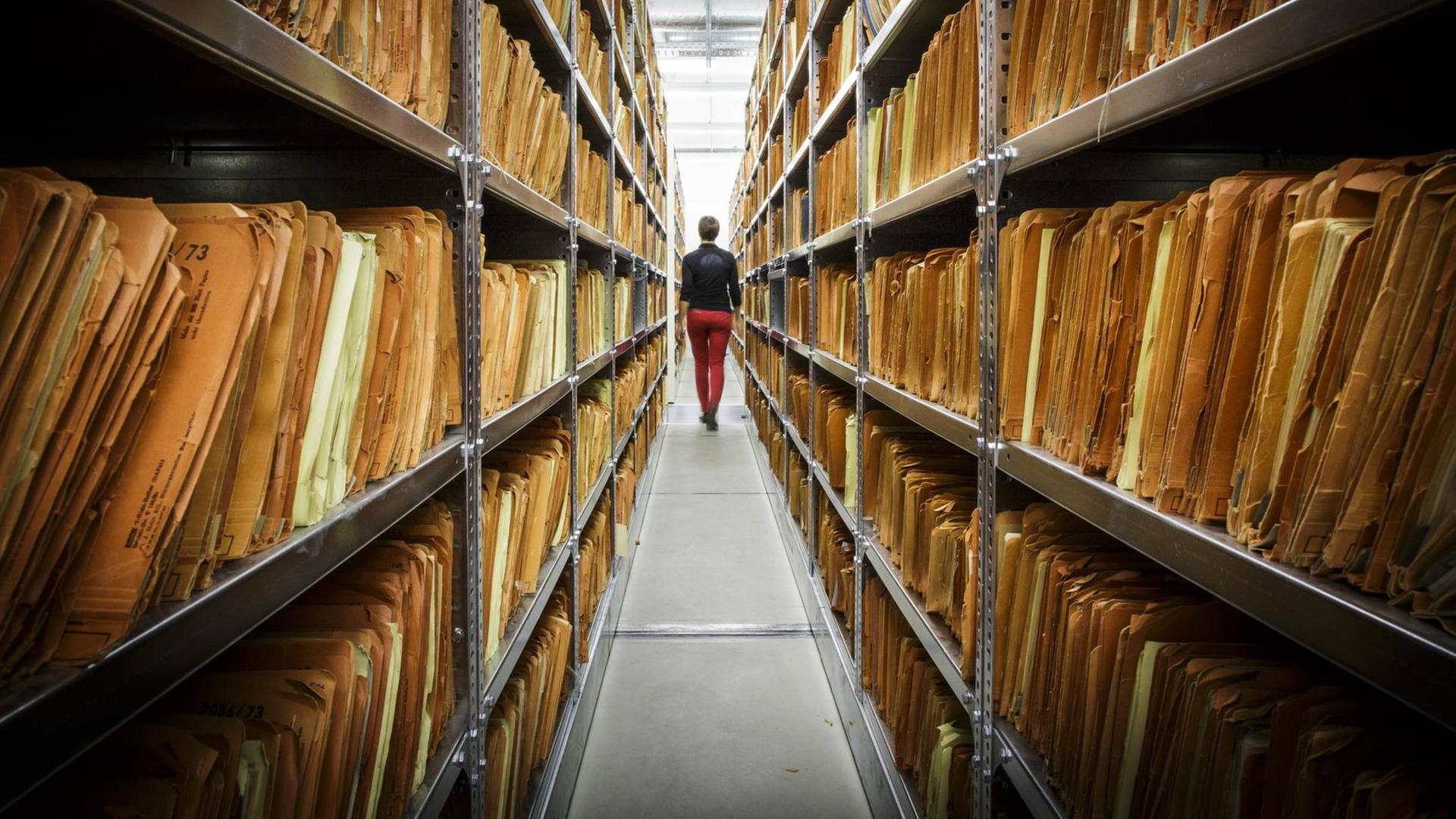

Daniel Geschke ist Sozialpsychologe am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, und er forscht zu genau solcher Hasskriminalität und ihren Formen: „Hasskriminalität ist aus meiner Sicht erstmal ein bisschen falsch gelabelt. Aus meiner Sicht sollte das lieber vorurteilsmotivierte Kriminalität heißen. Das heißt, das sind kriminelle Handlungen, entweder Angriffe auf Personen oder Angriffe auf ihr Eigentum, die durch Vorurteile motiviert sind.“

Zu den häufigsten Motiven zählen Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Daniel Geschke und weitere Forschende haben die bisher deutschlandweit größte Befragung zu Erfahrungen mit Hasssprache im Internet durchgeführt, einer Teilmenge der Hasskriminalität. Darin wurden auch weitere Merkmale sichtbar:

„Da stellte sich tatsächlich raus, dass eine der wichtigsten Gründe, weshalb Leute sagen, sie wurden mit Hatespeech im Internet abgewertet, ihre politische Meinung war. Das heißt: Tatsächlich ist es so, dass die viel diskutierte Polarisierung der Gesellschaft im politischen Bereich sich auch im Internet wiederfindet, in der Abwertung von Leuten, die politische andere Meinungen vertreten.“

Daniel Geschke ist Sozialpsychologe am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, und er forscht zu genau solcher Hasskriminalität und ihren Formen: „Hasskriminalität ist aus meiner Sicht erstmal ein bisschen falsch gelabelt. Aus meiner Sicht sollte das lieber vorurteilsmotivierte Kriminalität heißen. Das heißt, das sind kriminelle Handlungen, entweder Angriffe auf Personen oder Angriffe auf ihr Eigentum, die durch Vorurteile motiviert sind.“

Zu den häufigsten Motiven zählen Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Daniel Geschke und weitere Forschende haben die bisher deutschlandweit größte Befragung zu Erfahrungen mit Hasssprache im Internet durchgeführt, einer Teilmenge der Hasskriminalität. Darin wurden auch weitere Merkmale sichtbar:

„Da stellte sich tatsächlich raus, dass eine der wichtigsten Gründe, weshalb Leute sagen, sie wurden mit Hatespeech im Internet abgewertet, ihre politische Meinung war. Das heißt: Tatsächlich ist es so, dass die viel diskutierte Polarisierung der Gesellschaft im politischen Bereich sich auch im Internet wiederfindet, in der Abwertung von Leuten, die politische andere Meinungen vertreten.“

Hass-Betroffene ziehen sich zurück

Ein weiterer Aspekt in der Studie waren die Folgen für die Betroffenen. 8% der repräsentativ Befragten fühlten sich online aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit angegriffen und abgewertet. Als Folgen gaben sie unter anderem den Rückzug aus Diskussionen an, aber auch Depressionen und Probleme in der Schule oder am Arbeitsplatz. Bei unter 25-jährigen, die auch mehr online sind, liegt die Zahl der Betroffenen höher, bei 17%.

Daniel Geschke: „Wenn man sich bei denen wiederum die Auswirkungen anguckt, sieht man, dass sie auch stärker darunter leiden. Insbesondere Frauen, die häufig angegriffen werden, leiden unter Depressionen, Selbstzweifeln und ähnlichen Dingen aufgrund der verbalen Angriffe im Internet. Und ganz viele ziehen sich zurück. Über die Hälfte der Leute sagt: ‚Ich äußere mich im Netz lieber nicht, weil ich Angst habe, dass ich da angegriffen werde‘. Das heißt, unsere demokratischen Kommunikationsformen werden dadurch geschädigt. Dadurch, dass da so ein Klima herrscht, sodass viele Leute, selbst wenn sie noch gar nicht angegriffen wurden verbal, dann sagen: Nee, da halt ich mich raus, das ist mir zu anstrengend.“

Daniel Geschke: „Wenn man sich bei denen wiederum die Auswirkungen anguckt, sieht man, dass sie auch stärker darunter leiden. Insbesondere Frauen, die häufig angegriffen werden, leiden unter Depressionen, Selbstzweifeln und ähnlichen Dingen aufgrund der verbalen Angriffe im Internet. Und ganz viele ziehen sich zurück. Über die Hälfte der Leute sagt: ‚Ich äußere mich im Netz lieber nicht, weil ich Angst habe, dass ich da angegriffen werde‘. Das heißt, unsere demokratischen Kommunikationsformen werden dadurch geschädigt. Dadurch, dass da so ein Klima herrscht, sodass viele Leute, selbst wenn sie noch gar nicht angegriffen wurden verbal, dann sagen: Nee, da halt ich mich raus, das ist mir zu anstrengend.“

Wie umgehen mit Hass? Die eigenen Gefühle erkennen.

Nicht nur individuell und psychisch, sondern auch gesellschaftlich und demokratisch kann Hasssprache – und Hasskriminalität im Allgemeinen – also enorme Folgen haben. Für den Umgang damit gibt es keine Patentlösung. Ein vielversprechender Ansatz scheint es aber zu sein, mehr auf die Wurzeln des Hasses zu schauen.

So könne man – sagt Hilge Landweer – in der Schule, wenn es etwa um Ideologien wie Rassismus und Antisemitismus geht, auch explizit über die dazugehörigen Gefühle sprechen. Und auch generell lernen, mehr auf die eigenen Gefühle zu schauen, auf möglichen Hass und verwandte Gefühle wie Empörung oder Verachtung:

„Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, Verachtung bei sich selbst zu erkennen, weil man sich sowas ja nicht so gerne selbst zuschreibt. Empörung ist da schon leichter. Aber zu sagen, ich verachte diesen oder jenen - das ist schon schwierig, das zu sagen. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass man solche Gefühle erkennt und sich damit auseinandersetzt, ob man die wirklich meint, haben zu müssen. Und dass man sich klar macht, wohin solche Gefühle führen können, wenn Sie die Handlungsimpulse, die damit verbunden sind, umsetzen.“

„Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, Verachtung bei sich selbst zu erkennen, weil man sich sowas ja nicht so gerne selbst zuschreibt. Empörung ist da schon leichter. Aber zu sagen, ich verachte diesen oder jenen - das ist schon schwierig, das zu sagen. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass man solche Gefühle erkennt und sich damit auseinandersetzt, ob man die wirklich meint, haben zu müssen. Und dass man sich klar macht, wohin solche Gefühle führen können, wenn Sie die Handlungsimpulse, die damit verbunden sind, umsetzen.“