„Vor der Oktober-Revolution war das Zarenreich eine europäische Kolonialmacht, ein Vielvölkerstaat, der vom Baltikum bis zum Pazifik reichte, und vom Nordmeer bis hinunter ans Schwarze und Kaspische Meer. Es war Finnland Teil des Zarenreiches, das Baltikum, große Teile Polens, der Kaukasus, Zentralasien. Also ein Vielvölkerreich mit über hundert Ethnien und Sprachen, entsprechend divers aufgestellt“, erläutert Susanne Schattenberg. Die Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas an der Uni Bremen sieht in der Dynastie des Herrscherhauses-Romanow die Klammer, die das Zarenreich zusammenhielt.

Dabei spielte die nationale Frage bis weit ins 19. Jahrhundert keine herausragende Rolle. In der Monarchie der Habsburger oder dem Osmanischen Reich war das anders und dort hatte sie zerstörerische Konsequenzen, weil die nationalen Bewegungen zentrifugale Kräfte freisetzten. Deshalb hatten monarchistische Herrscher an der Nationalisierung ihrer Imperien nur ein geringes Interesse. Die Russisch Sozialistische Föderation der Sowjetrepubliken, abgekürzt: RSFSR, stand folglich nach der Oktoberrevolution 1917 vor einem Dilemma: Einerseits ging es darum, das ehemals zaristische Reich mit einem straffen zentralistisch-autoritären Regime zusammenzuhalten, ohne aber andererseits den einzelnen Völkern alle Autonomieansprüche nehmen zu können.

Jörg Baberowski, Professor für Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität Berlin sagt, dass dies den Bolschewiki klar war:

„Nach der Revolution gab es die Russische Sozialistische Sowjetische Föderation. Und neben dieser Föderation gab es einige andere Staaten, Aserbaidschan, Armenien, Georgien als sozialistische Republiken. Zentralasien war noch nicht in Republiken untergliedert. Und die Bolschewiki haben dann sehr schnell, spätestens seit 1919 die Frage diskutiert, wie sie dem wiederhergestellten Imperium eine stabile Struktur geben könnten.“

Stalins Gedanke: Die UdSSR national strukturieren

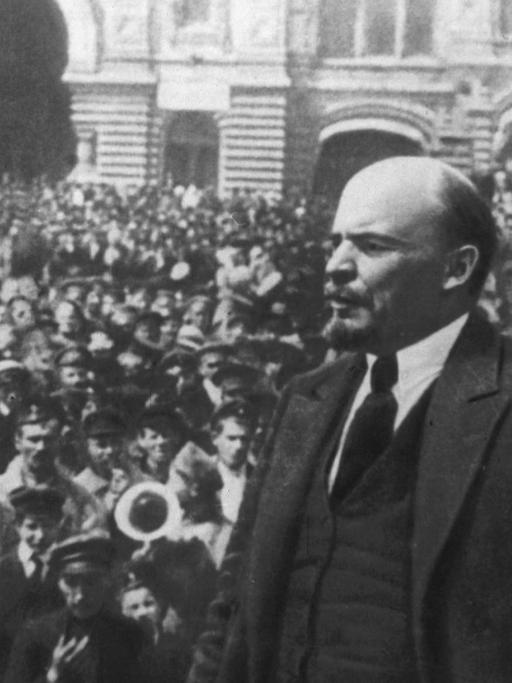

„1917 hat der Lenin allen Völkern erst einmal das Selbstbestimmungsrecht überlassen. Russland bleibt tatsächlich nur das Rumpf-Russland mit Sibirien. Dann im Bürgerkrieg werden aber nach und nach die zentralasiatischen Gebiete wieder unterworfen, die der RSFSR eingegliedert werden. Auch die tatarischen Völker entlang der Wolga gehören dazu und anfangs eben auch das, was wir heute als die zentralasiatischen Republiken kennen. Während die Westgebiete und der Kaukasus anfangs eigene Republiken werden, die aber letztlich genauso gewalttätig unterworfen wurden“, sagt Susanne Schattenberg.

Russlands heutiger Herrscher Wladimir Putin sieht in den nationalen Zugeständnissen den Kardinalfehler der sowjetischen Staatsgründung mit Folgen bis zum heutigen Tag:

„Lenin, Wladimir Iljitsch, der hat doch eine Mine unter unser Staatsgebäude gelegt. Lenin war es, der einen Sowjetstaat auf der völligen Gleichberechtigung der Republiken wollte, mit dem Recht auf Austritt aus der Sowjetunion. Und genau das ist eine Zeitzündermine gewesen. Das Donbass-Industrierevier, das haben sie an die Ukraine übergeben. Ihr Motiv: So wollten sie den Prozentsatz an Proletariern in der Ukraine anheben, um dort für sich eine größere gesellschaftliche Unterstützung zu kriegen. Was für eine Fieberphantasie!“

Unter den russischen Kommunisten war die nationale Frage umstritten. Da gab es zum einen die Fraktion um Trotzki und Bucharin, für die die Klassenfrage und das Soziale des Imperiums entscheidend waren. Demgegenüber beharrte die Fraktion unter Josef Stalin darauf, dass das Imperium an der nationalen Frage nicht vorbeikomme, wenn es überleben wollte. Stalin selbst war Georgier und kannte somit die Peripherie des Imperiums. Jörg Baberowski:

„Die Idee, die ja ganz richtig war, bestand darin, der Sozialismus will im Gegensatz zum alten Regime die gesamte Bevölkerung erreichen, die Mobilisierung der gesamten Bevölkerung. Das ist das sozialistische Projekt. Das geht aber nur in den Sprachen und in der Kultur der betreffenden Völker. Und so hatte sich Stalin mit dem Gedanken durchgesetzt: Wir strukturieren das Imperium national.“

Brutaler Bürgerkrieg 1918 bis 1922

Der Gründung der UdSSR ging zwischen 1918 und 1922 ein an mehreren Fronten und mit intervenierenden ausländischen Mächten geführter Bürgerkrieg voraus. Die beispiellose Brutalität dieses Krieges kostete das russische Volk mehr Opfer als der Erste Weltkrieg. Zentrales Ziel der Bolschewiki: Die Wiederherstellung des russischen Imperiums unter sowjetischen Vorzeichen.

„Der Bürgerkrieg ist eine ausgesprochen komplizierte Angelegenheit, weil er sich nicht auf den Gegensatz von Kommunisten und der Gegenrevolution beschränken lässt. Zunächst ist der Bürgerkrieg ausgebrochen durch den Terror der Bolschewiki, der dazu geführt hat, dass die Oberschichten aus den großen Städten Russlands in den Süden in die Steppe gegangen sind. Die Adligen, die alten zarischen Offiziere, die haben sich im Süden versammelt im Steppengebiet in der heutigen Ukraine und im Don-Gebiet und haben von dort aus eine Gegenmacht organisiert.“

Die aber den Bolschewiki unterlegen war, betont Jan-Claas Behrends, Osteuropa-Wissenschaftler an der Viadrina in Frankfurt/Oder.

„Der Wille, uneingeschränkt Gewalt einzusetzen, in einer Art und Weise im Roten Terror, wie Europa praktisch das seit den Religionskriegen nicht mehr gekannt hat. Das ist ja eine Art von Gewalt, auch gegen Zivilisten, gegenüber der Kirche, gegenüber den Eliten des alten Systems, die völlig präzedenzlos ist, die es im 19. Jahrhundert nicht so gegeben hat, selbst in der Französischen Revolution nie das Ausmaß angenommen hat, mit Millionen von Toten, wie wir es im russischen Bürgerkrieg dann sehen.“

Kein freiwilliger Zusammenschluss 1922

Mitentscheidend für den Ausgang des russischen Bürgerkrieges war, dass die Bolschewiki vom fehlenden Nationalismus in den Randregionen profitierten. Das erleichterte es ihnen, alle Gebiete des Zarenreiches wieder einzukassieren - mit Ausnahme Polens, Finnlands, der baltischen Länder - Litauen, Estland, Lettland - sowie dem rumänischen Moldau. Jörg Baberowski über die Fragen, die daraus entstanden:

„Das Modell, mit dem sich Stalin dann schnell arrangiert hat, war das Modell, dass Russland nur ein Teil der Sowjetunion, nur eine Republik unter anderen Republiken ist. Und das war ein Signal an die Völker, die dann zur Sowjetunion gehörten, dass sie gleichberechtigt waren.“

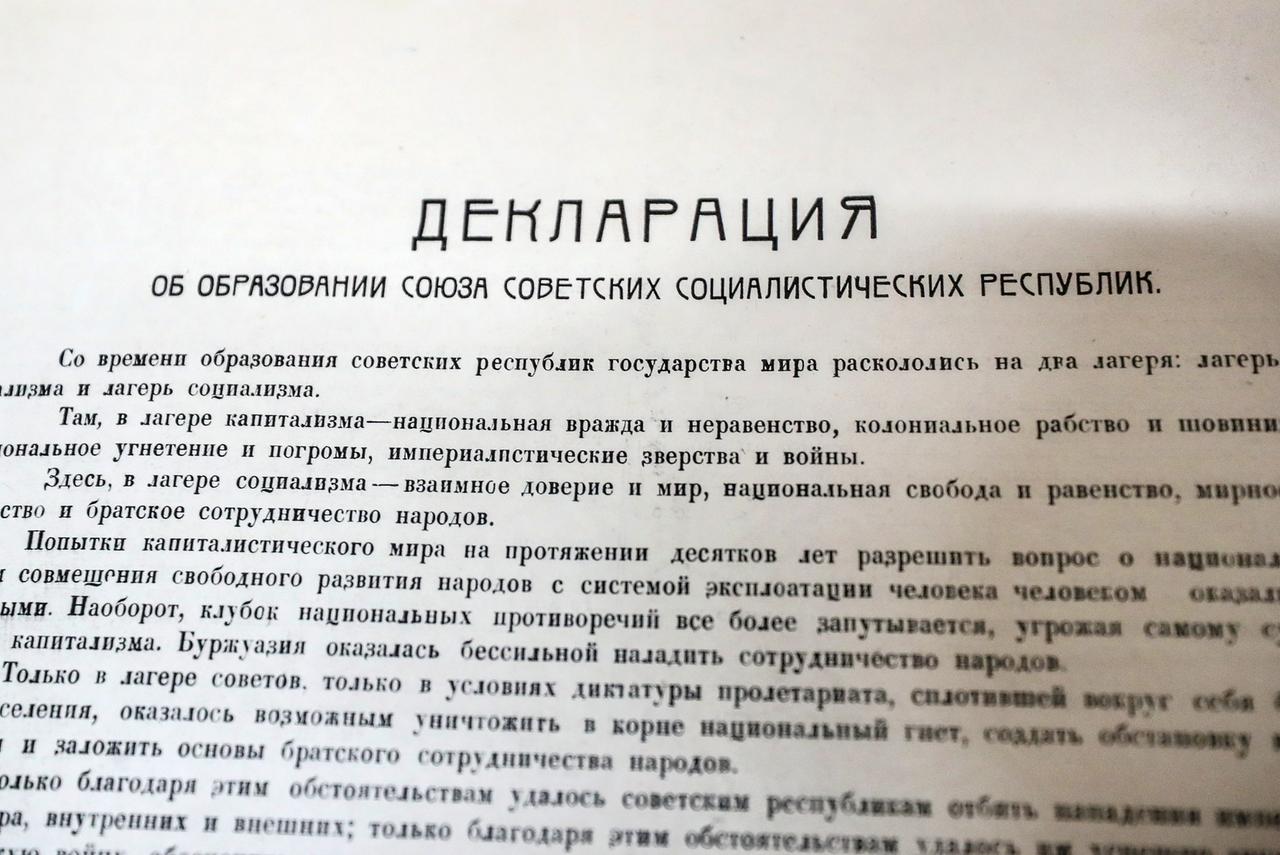

Die Gründung der UdSSR wurde dann am 29. Dezember 1922 zwischen vier Republiken – also Russland, Weißrussland (Belarus), der Ukraine und der Transkaukasischen Republik vollzogen. Letztere sollte dann später 1936 in die Republiken Georgien, Aserbaidschan und Armenien aufgeteilt werden. Die Union war die Idee der Bolschewiki in Moskau und sie brachten sie auf den Weg. Von einem freiwilligen Zusammenschluss konnte keine Rede sein. Sämtliche Gebiete waren von der Roten Armee unterworfen worden, die jeweiligen Zentren - auch Kiew und Minsk und Orte im Kaukasus - waren mit Parteigenossen besetzt, die letztlich von Moskau bestimmt worden waren. Selbst wenn die Gründung einer autoritär gelenkten Inszenierung glich, sagt Jan-Claas Behrends, dass Lenin mit der Sowjetunion eine völlig neue Staatskonstruktion geschaffen habe:

„Das ist sozusagen seine historische Leistung – eine moderne Diktatur, die es vorher so noch nicht gegeben hat in dieser Form. Sie ruht auf drei Säulen: auf der Partei, der Staatspartei, auf der Geheimpolizei und auf der Armee. Und was wir dann beobachten können über die 70 Jahre Sowjetunion, dass die Gewichte sich unterschiedlich verteilen, mal ist die Partei stärker, mal die Armee, mal die Geheimpolizei. Dann oberhalb dieser drei Säulen in russischer Tradition, die Autokratie, der autokratische Herrscher – Lenin, Stalin, Chruschtschow, Breschnew -, die Macht, die sich dann auch in einer Person konzentriert.“

Chruschtschow und Breschnew hatten "erstaunlich wenig Verständnis für die Nationalitätenfrage"

Mit Beginn des Hitler-Stalin-Paktes 1939 trieb Stalin den russischen Staatsterror weiter auf die Spitze, indem er in den angeschlossenen Gebieten gegenüber den nicht-russischen Völkern das Konzept der „ethnischen Feindnation“ verfolgte. Zum Beispiel wurde die ganze polnische Oberschicht aus dem okkupierten Ostpolen deportiert. In den Regionen fanden in großem Umfang Bevölkerungsverschiebungen und Massenterror statt, so Jörg Baberowski:

„Und das ist das Erstaunliche und Erschreckende daran, dass diese Nationsbildung sich umdrehen konnte, in eine Verfolgung von Nationen, die man selbst geschaffen hatte, weil sie plötzlich als innere Feinde galten, als trojanische Pferde auswärtiger Mächte. Und die Folgen können wir ja heute beobachten, die Langzeitfolgen, die das hat.“

Der Hitler-Stalin-Pakt führte auch zu einer starken West-Erweiterung der Sowjetunion. Teile Polens wurden der Ukraine oder Weißrussland zugeschlagen, das Baltikum in Gänze einverleibt, ebenso Moldau. Bis sich in der letzten Phase des Krieges 1945 die endgültigen Grenzen der Sowjetunion abzeichneten. Fortan blieb der Bestand unverändert. Was sich freilich änderte, war das Verhältnis zur nationalen Frage. Nikita Chruschtschow und Leonid Breschnew hatten da ganz andere Ansichten als ihr Vorgänger Stalin. Die Breschnew-Biografin Susanne Schattenberg:

„Beide haben erstaunlich wenig Verständnis für die Nationalitätenfrage, und das, obwohl sie beide aus der Ukraine stammen, auch wenn sie beide ethnische Russen sind. Gleichwohl sehen sich beide als Internationalisten, die der Meinung sind, dass letztlich alle kulturellen, wirtschaftlichen, politischen Probleme im Rahmen des Sozialismus gelöst werden. Die eigenen ethnischen nationale Anliegen haben im Rahmen der Ideologie keinen Bestand. Und wenn, dann sind es Probleme, die als Nationalismus und damit als feindlich abgelehnt werden. Das Ziel ist letztlich alle in einer großen russisch geprägten Kultur aufzulösen.“

Verselbstständigungstendenzen in den 1960er- bis 1980er-Jahren

Dennoch waren unter Leonid Breschnews Herrschaft zwischen 1964 und 1982 in bestimmten Regionen bereits Verselbständigungstendenzen zu beobachten. Jan-Claas Behrends:

„Wir haben die Clans in Aserbaidschan oder in Zentralasien, die diese Republiken übernehmen, unter ihre Kontrolle bringen, die ihre korrupte Baumwoll- oder Ölwirtschaft machen, und sich ein Stück weit der Kontrolle Moskaus entziehen. Und wir haben natürlich auch selbst in der Sowjetunion, unter sowjetischen Vorzeichen, ein gewisses nation building, was weitergeht im Baltikum, in der Ukraine, wo man sich versucht im Rahmen des Möglichen von Moskau abzugrenzen. Aber die Grenzen waren natürlich sehr eng gefasst.“

Die 1985 beginnende Ära des Michail Gorbatschow erbrachte den offenen Beweis, je eher der Druck des Kreml nachließ, desto mehr geriet die Nationalitätenfrage wieder auf die Tagesordnung und mit ihr die Forderung nach Autonomie, nach Selbständigkeit, nach einer Bewegung „weg von Moskau!“.

„Das prägte ja dann 1987/1988 ganz stark die Perestroika, die ja eben auch dazu führte, dass die Herrschaft von Moskau aus immer als etwas Dysfunktionales wahrgenommen wurde, die Katastrophe von Tschernobyl, das armenische Erdbeben, wo katastrophale Reaktionen aus Moskau nur kamen. Das wurde ja wahrgenommen als Regierungsversagen und hat dann sozusagen in Armenien, in der Ukraine dazu geführt, dass die lokalen Eliten gesagt haben: Moskau kann das gar nicht. Die schaffen es gar nicht, die Probleme hier zu lösen. Wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Und außerdem haben die lokalen Eliten gesehen, dass sie sich sozusagen die Überreste des sowjetischen Staates aneignen können. Und warum sollten sie die mit Moskau teilen?“

Fehlende Sensibilität auch unter Gorbatschow

Auch unter dem Reformer Gorbatschow gab es Defizite, eine mangelnde politische Sensibilität in Nationalitätenfragen, die sich 1986 bei blutigen Unruhen in Kasachstan und nach 1991 im Baltikum zeigen sollten. Dazu Susanne Schattenberg:

„Ich denke, dass er tatsächlich ähnlich wie seine Vorgänger Chruschtschow und Breschnew blind auf diesem Nationalitäten-Auge war, noch stärker sogar als Breschnew. Gorbatschow verursacht gleich zu Beginn in Kasachstan nahezu einen Volksaufstand, als er den Republiksführer einen Kasachen durch einen Russen ersetzt. Genauso wie er offenbar nicht versteht im Baltikum, warum der Drang dort so groß ist, sich wirklich endgültig von der Sowjetunion loszusagen.“

So blieb dem weltweit vielgepriesenen Reformkommunisten nichts Anderes übrig, als darauf zu reagieren, denn das Land schien sich zentrifugal auseinander zu entwickeln. Ein neuer Unionsvertrag musste her. Denn, so Gorbatschow:

„Das Vaterland ist in Gefahr. Der Zerfall der Union berge die Gefahr nationaler und innerrepublikanischer Konflikte, ja sogar die Gefahr von Kriegen. Das wäre für die gesamte Völkergemeinschaft eine Katastrophe.“

Gorbatschows neuer Unionsvertrag konnte Zerfall nicht stoppen

Doch der letzte Generalsekretär der alten KPdSU verhandelte seit Anfang 1991 nur noch mit neuen Republiken über einen neuen Unionsvertrag. Sechs Republiken hatte er bereits verloren, die drei baltischen, dazu Georgien, Moldau und Armenien. Nach dem fatalen blutigen Einsatz der Roten Armee in Litauen Anfang 1991 hatte er sich mit einer Rumpfunion abfinden müssen. Doch was stellte diese neue Union dar? Susanne Schattenberg:

„Es war letztlich ein ziemlich loser Verbund von unabhängigen Staaten mit einem gemeinsamen Präsidenten und einer gemeinsamen Außenpolitik, einer gemeinsamen Armee. Aber ansonsten eben nicht wirklich mehr ein gemeinsamer Staat, wie es die Sowjetunion eben war.“

Seit dem Putschversuch der Hardliner im Kreml im August 1991 war Gorbatschow mit seiner angestrebten Reform der Union endgültig gescheitert. Zumal sich ihm jemand in den Weg stellte, in einer Situation, da die Macht gewissermaßen wie 1917 „auf der Straße“ lag.

Boris Jelzin hob sie auf und riss sie an sich. Er organisierte den gemeinsamen Austritt aus der UdSSR mit den Präsidenten von Russland, der Ukraine und Weißrussland. Gegründet wurde die sogenannte GUS, die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Ihr Vertrag wurde von elf Republikführern unterzeichnet, schon nicht mehr dabei die baltischen Staaten und Georgien. Und auch das Referendum in der Ukraine, bei dem über 90 Prozent, auch auf der Krim und im Donbass, für die Unabhängigkeit der Ukraine votierten, wies bereits in eine andere Richtung.

„Insofern war diese GUS natürlich von Anfang an auf dem Papier nur bestehend, eine lebende Leiche. Und was wir dann haben, ist sozusagen die Auflösung der Sowjetunion, weil eben Jelzin auch die Entmachtung Gorbatschows haben wollte. Er wollte letztlich die Macht im Kreml übernehmen, und wenn er dies nicht für die ganze Sowjetunion haben konnte, dann wollte er es zumindest für Russland haben. Das war sein Herrschaftskompromiss: die anderen Länder gehen zu lassen, um die Macht in Russland dafür zu bekommen.“

Ende eines gigantisch fehlgeschlagenen Experiments

Am 25. Dezember 1991 trat Michail Gorbatschow als Präsident der alten Sowjetunion zurück. Der Oberste Sowjet beschloss am Tag darauf die Auflösung der UdSSR. Anstelle der Roten Fahne wehte die russische Trikolore über dem Kreml. Russland übernahm die Rechtsnachfolge der alten UdSSR. Dazu gehörte auch die Kontrolle über alle sowjetischen Atomwaffen, wie sie im Memorandum von Budapest vereinbart wurde.

Mit der Sowjetunion endete ein gigantisch fehlgeschlagenes Experiment, der Versuch der globalen gewaltsamen Durchsetzung eines zum Dogma erhobenen Gesellschaftsmodells. Nach der Überwindung der Lagerteilung im Kalten Krieg blieb die russische Föderation übrig, einerseits dezimiert, verfügte sie andererseits immer noch über einen militärischer Weltmachtstatus. In diesem Sinn zieht auch der Osteuropaforscher Jan-Claas Behrends eine nüchterne Bilanz:

„Die Sowjetunion ist nicht nur gescheitert dabei, eine sozialere und gerechtere Welt zu machen, sondern ich würde sagen, dass die Sowjetunion bis heute die politische Landschaft in Russland kriminalisiert und vergiftet hat.“

Für manche eine Katastrophe, für andere ein Glücksfall

Das „Ende der UdSSR“ sei die „größte geopolitische Katastrophe im 20. Jahrhundert“, so trauerte Präsident Wladimir Putin dem alten Imperium der Sowjetunion nach. Jan-Claas Behrends sieht keinen Anlass zur Trauer, ganz im Gegenteil:

„Das Ende der Sowjetunion war sicherlich ein Glücksfall in Europa. Da muss man nur mal nach Riga fahren oder nach Kiew oder nach Tblissi, mit Litauern reden oder mit Polen oder auch mit Ostdeutschen, die das vielleicht nicht ganz so wissen – das hat natürlich vielen Menschen, vielen Völkern die Freiheit gebracht.“

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)